Эффективность противотуберкулезных прививок БЦЖ | Туберкулез

Эффективность противотуберкулезной вакцинации БЦЖ была доказана многими отечественными и зарубежными авторами, которые основывались на сравнительном изучении заболеваемости туберкулезом и смертности от него, а также на результатах изучения клинического течения туберкулеза у привитых и непривитых Поэтому, по данным ВОЗ (1980), вакцинация БЦЖ широко проводится в 118 странах мира, причем в 64 странах противотуберкулезная иммунизация БЦЖ является обязательной и применяется согласно принятому в них законодательству. В остальных странах она применяется согласно рекомендации официальных органов здравоохранения. В настоящее время в большинстве развитых стран продолжает осуществляться массовая вакцинация БЦЖ, несмотря на значительное улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу.

В нашей стране проводится обязательная вакцинация БЦЖ новорожденных, ревакцинация детей школьного возраста, подростков и взрослых до 30 лет.

Первые работы по вопросу эффективности вакцинации БЦЖ новорожденных были опубликована Calmette в 1928 г. Выдвинутое им положение о значительном снижении (в 4—9 раз) смертности и заболеваемости туберкулезом у привитых новорожденных нашло подтверждение в дальнейших работах.

Вакцинация БЦЖ имеет значение не только в периоде новорожденности, но и в старшем возрасте, особенно у детей, находящихся в препубертатном и пубертатном периодах, у которых первичная спонтанная туберкулезная инфекция протекает часто довольно тяжело и роль ее особенно возрастает в связи со значительным снижением в последние годы инфицированности населения туберкулезом.

Наблюдения как советских, так и зарубежных авторов указывают на значительное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза среди вакцинированных детей старших возрастов, подростков и взрослых по сравнению с невакцинированными.

Профилактика туберкулеза — вакцина БЦЖ

Исследования, проведенные за последние 30 лет в различных странах мира, свидетельствует о том, что диапазон показателей эффективности вакцинации, определяемый в процентах снижения заболеваемости в группе привитых по сравнению с непривитыми, очень велик: от 80% среди североамериканских индейцев Аляски.

Поэтому прозвучало диссонансом сообщение ВОЗ в 1980 г. о неэффективности вакцинации БЦЖ, основанной на результатах 7,5-летнего контролируемого исследования, проведенного в Мадрасе. Однако этот вывод был основан на неправильной интерпретации полученных данных, неудачно спланированном исследовании. Результаты эффективности оценивались по частоте развития бациллярных форм туберкулеза, не учитывалась заболеваемость и смертность от него детей младшего возраста (моложе 10 лет). В то же время известно, что наибольшая эффективность вакцинации, которая предупреждает развитие небациллярных форм первичного туберкулеза, отмечается у детей.

Материалы по вакцинации БЦЖ, представленные ВОЗ [Ten Dam, 1984], — попытка объяснить различную степень защитного эффекта, полученную в разных странах в 9 всемирно известных контролируемых опытах, проведенных с целью изучения эффективности противотуберкулезных прививок по уменьшению показателей заболеваемости.

Ретроспективный анализ этих исследований позволил среди причин различной эффективности противотуберкулезной вакцинации БЦЖ назвать такие, как недостаточная протективная способность используемых вакцин и штаммов БЦЖ; недостаточная результативность туберкулинового теста при отборе к вакцинации, когда прививается часть инфицированных туберкулезом лиц; отрицательное влияние распространенности инфицированное™ населения атипичными микобактериями. Касаясь прививочного препарата, автор справедливо считает, что для его иммуногенности решающее значение имеет достаточное число жизнеспособных единиц. Это положение иллюстрируется примером 53% защиты среди американских индейцев, когда использовалась слабая по показателю жизнеспособности вакцина БЦЖ, и 80% защиты, полученной в Англии, когда использовалась сильная вакцина. Указывается на необходимость дальнейших научных исследований, касающихся эффективности вакцинации с учетом достижений иммунологии и иммуногенети-ки. Поэтому в условиях тропического климата Африки запланировано три исследования по оценке эффективности вакцинации БЦЖ.

Однако большинство развитых стран отказались от предложения ВОЗ о проведении контролируемого опыта по изучению эффективности вакцинации БЦЖ, боясь оставить большие контингента детей без вакцинации БЦЖ и тем самым подвергнуть их опасности заболевания туберкулезом и считая ее профилактическое действие давно доказанным.

Поэтому в отчете ВОЗ за 1980 г. подчеркивается важность проведения вакцинации БЦЖ в период новорожденности, когда организм ребенка свободен от заражения вирулентным микобактериями туберкулеза, а вакцинация способна обеспечить защиту от заболевания туберкулезом и прежде всего тяжелых его форм, в том числе от туберкулезного менингита.

Многочисленные клинические наблюдения свидетельствуют о благоприятном влиянии вакцинации и ревакцинации БЦЖ на течение первичной туберкулезной инфекции у привитых, так как, согласно экспериментальным исследованиям, проведенным на биологической тест-системе, заключающейся в использовании для заражения очень низкой дозы вирулентного штамма микобактерий (2—4 клетки), вакцинация БЦЖ блокирует гематогенную диссеминацию микобактерий туберкулеза, а также значительно уменьшает их число в легких, что сокращает сроки течения инфекции.

Несомненно, противотуберкулезная вакцинация резко уменьшает развитие таких тяжелых форм заболевания, как туберкулезный менингит, милиарный туберкулез, казеозная пневмония. Первичные формы туберкулеза у вакцинированных при рождении детей по сравнению с невакцинированными протекают более доброкачественно, без осложнений и приводят к сравнительно быстрому благоприятному исходу. У привитых при рождении детей отмечалось главным образом развитие бронхоаденита, в то время как у невакцинированных — развитие первичного комплекса часто в сочетании с внелегочными формами туберкулеза (туберкулез костей, лимфатических узлов и т. д.).

Вакцинация БЦЖ влияет на снижение инфицированности туберкулезом населения. Среди привитых она в 1,5—2 раза ниже.

Массовая вакцинация, проводимая наряду с другими противотуберкулезными мероприятиями, оказывает благоприятное влияние на темпы снижения заболеваемости даже в благоприятных эпидемиологических условиях, что является важным фактором в общей проблеме борьбы с туберкулезом. Сравнивали темпы снижения заболеваемости активными формами туберкулеза за 1948—1961 гг. в определенных возрастных группах в скандинавских странах (Швеция, Дания, Норвегия), где проводится массовая противотуберкулезная вакцинация, с аналогичными показателями двух штатов США (штат Нью-Йорк, включая город Нью-Йорк, и штат Огайо), где массовая вакцинация не проводится.

Приведенные исследования особенно ценны в настоящее время, когда вакцинация против туберкулеза получила массовый характер во многих странах и трудно определить удельный вес этого мероприятия среди других факторов, оказывающих влияние на повсеместное падение заболеваемости и смертности от туберкулеза, которое наблюдается в последнее время в экономически развитых странах мира.

В литературе нет единого мнения о сроках проведения первичной вакцинации БЦЖ новорожденных. В большинстве стран мира она осуществляется на 5—7-й день жизни при использовании внутрикожного метода вакцинации.

Как известно, первым методом иммунизации против туберкулеза новорожденных был энтеральный. Этот метод предусматривал вакцинацию на 5—7-й день жизни ребенка, т. е. в сроки, когда у новорожденного хорошо налаживаются сосательный и глотательный рефлексы.

С 1962 г. в нашей стране применяется внутрикожный метод введения вакцины, при котором у детей, привитых в период но-ворожденности, значительно чаще и раньше наступает иммунологическая перестройка организма, чем у детей, вакцинированных энтеральным методом.

Результаты наблюдения за 362 детьми свидетельствуют об отсутствии принципиальной разницы в реакции организма здоровых детей, привитых на 5—7-й или на 4-й день жизни. Вакцинация в указанные сроки с одинаковой частотой сопровождается появлением кожных знаков у всех детей и быстропрехо-дящей реакцией регионарных лимфатических узлов, развитием поствакцинальной аллергии в 1-й год жизни. Установлена возможность вакцинации БЦЖ новорожденных на 4-й день жизни без ущерба для здоровья ребенка при отсутствии медицинских противопоказаний.

Согласно данным зарубежной литературы вакцинация новорожденных даже в первые часы жизни безвредна и вызывает иммунологическую перестройку организма. Описаны результаты внутрикожной вакцинации БЦЖ у 900 новорожденных в первые часы после рождения. По срокам проведения иммунизации новорожденные были разделены на 3 группы: первую группу составили дети, вакцинированные в первые 12 ч жизни, вторую— между 12 и 24 ч, третью — между 24 и 72 ч. По наблюдениям за общим состоянием и местными реакциями сделан вывод, что вакцинация в указанные сроки безопасна и вызывает положительную туберкулиновую аллергию по пробе Манту со 100 ТЕ у 92% вакцинированных уже к 45-му дню и сохраняется до 135-го дня наблюдения.

На Кубе вакцинация новорожденных проводится в первые 6 ч, в Тунисе — в первые 12 ч жизни.

В России, так же как и в других странах, где широкое проведение массой вакцинации новорожденных, детей старшего возраста, подростков и взрослых получило право гражданства, в современных условиях нельзя изучить эффективность вакцинации по заболеваемости из-за невозможности создания равноценных контрольных групп. Только М. П. Алтыновой (1971) удалось создать такую контрольную группу. Согласно данным автора 54 465 детей и подростков были ревакцинированы внутрикожным методом, а 14 076 не были ревакцинированы. Автор показал, что заболеваемость детей и подростков, не ревакцинированных внутрикожньщ методом, на 58% выше заболеваемости ревакцинированных. Как показали наблюдения М. П. Алтыновой, наиболее выражена эффективность ревакцинации у детей до 14-летнего возраста; заболеваемость туберкулезом детей этой возрастной группы снижается на 65,3%.

В то же время в условиях спада туберкулезной эндемии по мере снижения эпидемиологических показателей в нашей стране будут уменьшаться масштабы противотуберкулезных прививок прежде всего за счет сокращения числа ревакцинации БЦЖ.

В настоящее время на ряде территорий нашей страны, где практически ликвидирована заболеваемость туберкулезом детей и среди них почти не выявляются локальные формы туберкулеза вместо 3 ревакцинаций в возрасте 7, 11—12 лет (5-й класс), 16—17 лет (10-й класс) проводится только две (в возрасте 7 лет — 1-й класс, 14—15 лет — 8-й класс).

С 1972 г. ВОЗ рекомендует для стран со сравнительно небольшим распространением туберкулеза проведение вакцинации детей в наиболее раннем возрасте. При низкой инфицированности детского населения (не выше 1—2%) время первичной вакцинации может быть отложено до момента окончания школы. В этом случае ревакцинации не требуется. Однако в настоящее время ВОЗ рекомендует противотуберкулезную вакцинацию проводить до ликвидации туберкулеза как проблемы здравоохранения.

tuberkulez.org

Прививка БЦЖ неэффективна. Прямые экспериментальные доказательства.

Случайными накладками. То вакцину заразят, то дозу перепутают. Город Перник (Болгария) — из 280детей привитых заражённой вакциной 111 умерли, 75 — тяжёлые туберкулёзники. Жанатас (Казахстан, 1997) — 153 заразились, двое скончались (перепутана доза). 215 серьёзных лимфоденитов с хирургией и многомесячной химиотерапией (Казахстан, 2004) от некачественной дешёвой вакцины из Сербии… Кто следующий? Зная зарплаты наших медиков и квалификацию оставшегося на таких зарплатах медперсонала, уверены ли Вы, что они именно с Вашим ребёнком вновь ничего не перепутают и ни на чём не сэкономят?Косвенные опасности прививки БЦЖ.

Прививка БЦЖ сильно запутывает интерпретацию теста Манту. У большинства привитых реакция положительная, а у части — даже сверхположительная, в результате, с одной стороны, совершенно здорового ребёнка могут подвергать неоднократному облучению (флюорография), «профилактической» химиотерапии тяжёлыми антибиотиками, психическим нагрузкам и стрессам (подозрение на туберкулёз часто становится известным в школе или детском саду, образуя подозрительность и враждебность, плюс малоприятные поездки в тубдиспансер), а, с другой стороны, наоборот, затрудняет диагностику истинного туберкулёза, если он не развился ещё до достаточной для сверхотчётливой реакции стадии. Сами фтизиатры единодушно жалуются на низкую информативность пробы Манту, это уже ни для кого давно не секрет… Из официального заявления ВОЗ(!): «мы всё ещё не располагаем простым чувствительным тестом, который позволил бы отличить… больных активной формой туберкулёза… от лиц, ранее вакцинированных БЦЖ» (Бюлл.ВОЗ, 1990).

И ещё раз о флюорографии. Часто в рекламных целях путают номинальные и эффективные дозы (приводя меньшую из них), кроме того (по неофициальным данным от проверяющих) часто оборудование настроено так, что выдаёт гораздо большую дозу. До лучевой болезни там, конечно, ещё очень далеко, однако вероятность рака уже получается хоть и маленькой, но вполне сопоставимой с заболеваемостью теми же детскими болезнями… Меняем одно на другое?

www.baby.ru

БЦЖ, эффективность, неэффективность.

Всё из вики.

В настоящее время ряд европейских стран отказался от массовой вакцинации БЦЖ новорождённых:

- Австрия • Андорра • Бельгия • Германия • Греция • Дания • Испания • Италия • Кипр • Люксембург • Мальта • Нидерланды • Норвегия • Словения • Франция • Чехия • Швейцария •Швеция • Финляндия.

Некоторые из них прививают всех детей старших возрастов или ограничиваются детьми из групп риска.

Наиболее противоречивым аспектом БЦЖ является её непостоянная эффективность, обнаруженная в различных клинических исследованиях. Эффективность БЦЖ, похоже, сильно зависит от географического местоположения. Клинические исследования, проведённые в Великобритании, последовательно доказали защитный эффект от 60 % до 80 %. Однако исследования, проведённые в некоторых других странах, не выявили защитного эффекта совсем. В целом, эффективность БЦЖ, похоже, падает с приближением к экватору.

Первое большое клиническое исследование, оценивающее эффективность БЦЖ, было проведено с 1956 по 1963 годы и включало почти 60 000 школьников, привитых БЦЖ, в возрасте 14-15 лет. Это исследование показало 84-процентную эффективность до 5 лет по прошествии иммунизации. Однако исследование органов здравоохранения в США в Джорджии и Алабаме, опубликованное в 1966, показало эффективность на уровне 14 % и побудило США отказаться от внедрения массовой иммунизации посредством БЦЖ. Последующее исследование, проведённое в южной Индии и опубликованное в 1979 г. («Чинглепутское исследование») показало отсутствие защитного эффекта.

Длительность защиты БЦЖ не ясна. В исследованиях, выявивших защитный эффект, последовательных данных получено не было. Совет по Медицинским исследованиям Великобритании MRC провел испытание, показавшее, что иммунитет убывает до 59 % по прошествии 15 лет и до «менее нуля» после 20 лет. Исследование, проведённое на американских индейцах, привитых в 1930-х годах нашло доказательства защиты по прошествии 60 лет с лишь слегка ослабшей эффективностью.

Считается, что вакцина БЦЖ обладает наибольшей эффективностью против диссеминированного туберкулеза и туберкулеза мозга. По этой причине она всё ещё широко используется даже в странах, где её эффективность против лёгочного туберкулёза ничтожна, например в Индии. Существует краткая публикация в Индийском педиатрическом журнале, ставящая под сомнение и эту способность БЦЖ в индийских условиях, показывая, что и у надлежащим образом привитых детей, развивается диссеминированный туберкулез в случае плохого питания и неудовлетворительных социально-бытовых условий.

Причины различной эффективности БЦЖ в различных странах трудно понять. Были предположены следующие причины, но ни одна не была доказана научно:

- Генетические различия штаммов БЦЖ Существуют генетические различия в штаммах БЦЖ, использованных в различных странах, и это может объяснять различающуюся эффективность.

- Генетические различия в популяцияхРазличия в построении генома в различных популяциях могут объяснять различия в эффективности. В исследованиях БЦЖ в Бирмингеме, опубликованных в 1988 г., проверяли детей, рождённых в семьях выходцев из Индии, где была зарегистрирована нулевая эффективность вакцины. Исследование показало 64 % защитный эффект, сходный со среднебританскими показателями, таким образом, опровергая гипотезу генетических различий прививаемых.

- Взаимовлияние нетуберкулёзных микобактерий Одна из гипотез состоит в том, что присутствие в окружающей среде других микобактерий, нежели M. tuberculosis, способно вызвать иммунный ответ в исследуемой популяции. Преобладание окружающих микобактерий увеличивается с приближением к экватору. Суть гипотезы в том, что БЦЖ не в состоянии вызвать дополнительную защитную реакцию, потому что такое население уже имеет природную иммунную реакцию на микобактерии. Обладает ли эта иммунная реакция действительными защитными свойствами против туберкулёза, вопрос спорный. Гипотеза была впервые выдвинута Палмером и Лонгом (Palmer and Long).

- Взаимовлияние с паразитическими инфекциями Другая гипотеза состоит в том, что параллельные паразитические инфекции меняют иммунный ответ к БЦЖ, снижая её эффективность. Реакция Т-хелперов-1 необходима для эффективной иммунизации против возбудителя туберкулёза. Суть данной гипотезы в том, что одновременное заражение различными паразитами производит параллельную реакцию Т-хелперов-2, что притупляет эффективность БЦЖ

www.baby.ru

Эффективность вакцинации БЦЖ в качестве прогностической характеристики иммунных реакций

Савватеева В.Г., *Маслаускене Т.П.

ГОУ ВПО ИГМУ; *ГОУ ДПО ИГИУВ

Со времени массового использования вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза накоплен значительный опыт, проведено большое количество научных исследований, доказывающих защитную роль вакцины БЦЖ в отношении развития осложненных форм туберкулеза, прежде всего генерализованных, однако вакцинация не влияет на инфицированность туберкулезными микобактериями, как и возможность формирования малых локальных форм туберкулеза у детей. В то же время у вакцинированного БЦЖ ребенка затруднена интерпретация реакция на пробу Манту с 2TE ППД L.

Наиболее высокий уровень туберкулиновой чувствительности формируется у привитого БЦЖ ребенка к 6 месяцам после введения вакцины, далее происходит постепенное снижение поствакцинной аллергии к туберкулезу, т.е. в условиях практики, реакция на туберкулин наиболее высока в 1 год, когда впервые выполняется проба Манту с 2ТЕ ППД — L. Далее в 2 года выраженность реакции снижается, в 3 года реакция должна быть отрицательной или сомнительной, в 4 года – отрицательной.

На данном этапе знаний принято, что введение микобактерий БЦЖ развивает «макуло-болезнь», т.е. эпитилиоидно-лимфоцитарную реакцию с формированием гранулемы, имеющей отличие от гранулемы при заражении вирулентными штаммами МТ в том, что в её центре не должно быть казеоза. В структуре вакцинного штамма микобактерий БЦЖ выделяют четыре компонента:1. Иммуногенные защитные антигены.

2. Адъюванты.

3. Инертные субстанции.

4. Вещества, снижающие противоинфекционную защиту, иначе, «поощряющие инфекцию».

Итог вакцинации в связи со сложностью воздействия вакцинного материала оказывается не всегда предсказуемым. В течение всего периода использования вакцины БЦЖ проводится учет всех вариантов осложненного течения поствакцинного периода, который в отдельных, хотя и редких случаях завершается генерализированным туберкулезом и летальным исходом. Более управляемые осложнения: туберкулез периферических лимфатических узлов вследствие прививки БЦЖ, «холодный» абсцесс, келоидный рубец – также достаточно тревожные события.

Реакции на прививку БЦЖ можно рассматривать в качестве маркера, прежде всего, клеточных реакций иммунитета. Дети, перенёсшие осложнения прививки БЦЖ (кроме келоидного рубца) – безусловно, группа риска в отношении туберкулёза, причём наблюдение этих детей осложняется многими обстоятельствами. Например, результат туберкулинодиагностики у них трудно интерпретировать, а при келоидных рубцах – нецелесообразно повторное проведение туберкулиновых проб из-за риска обострения келоида.С целью изучения эффективности вакцинации БЦЖ нами проведён анализ размеров поствакцинных рубцов у 1708 детей в различных экологических условиях, а именно:

· в зоне влияния на внешнюю среду факторов производства белкововитаминных концентратов – 558 детей 3 — 6 лет;

· в зоне влияния завода нефтеоргсинтеза – 140 детей;

· в условно-чистой зоне – 222 ребёнка;

· у детей, родители которых в антенатальном периоде работали на производстве поливинилхлорида (ПВХ) – 135 человек;

· родители не работали на производстве ПВХ (Саянск) – 126 человек;

· дети проживали в посёлке Ухтуй (по розе ветров производства ПВХ) – 41человек;

· дети проживали в городе Зима, посещали ДДУ, расположенные по розе ветров завода ПВХ.

В итоге получено, что поствакцинные знаки не сформировались у 11,7 ± 2,1 % детей, проживающих в условно-чистой зоне, у 9,8 % детей подвергающихся влиянию факторов производства БВК. Гораздо чаще рубцы не сформировались у детей под влиянием производства ПВХ: у 41,5 % в Ухтуе, 30,9% – в Зиме, у каждого четвёртого ребёнка в условиях воздействия, поэтому влияние техники введения вакцины минимально, т.к. все дети городов Саянск и Зима родились в одном и том же родильном доме.

Соответственно, оптимальный ответ на прививку (4 — 7 мм), коррелирующий с наиболее выраженными иммунными реакциями, обеспечивающими устойчивость к туберкулёзной инфекции, сформирован в условно-чистой зоне (41,6 ± 1,6 %), в условиях влияния на внешнюю среду производства БВК (44,6 ± 2,1%), у детей, родители которых не подвергались влиянию химических производств в антенатальном периоде.

Дискуссия в отношении корреляции размеров поствакцинного знака и устойчивости к туберкулёзной инфекции разрешается фактом отсутствия рубчика БЦЖ у детей при локальном туберкулёзе и средним размером такового при этом заболевании. По Иркутску в динамике в 1979 г. по сравнению с 2009 г. (30 лет) размеры поствакцинного знака 4,7 против 5,3, соответственно.

Заключение. При анализе выраженности поствакцинных знаков влияние микроэкологической ситуации на иммунные реакции детей проявляется в эффективности противотуберкулёзных прививок БЦЖ. Воздействие факторов производства ПВХ на родителей в антенатальном периоде и на детей в постнатальном периоде снижает иммунологический ответ на вакцинацию БЦЖ. Опубликовано: А43 Актуальные вопросы развития профилактической медицины и формирования здорового образа жизни: сб. науч. ст. / Под ред. А.Е. Агапитова. Иркутск: РИО ИГИУВа, 2010. 180с.medprofy.blogspot.com

Надо ли делать БЦЖ? | вакцинация

21.01.2010Пока медики спорят, принимать решение должны родители

С нынешнего года прививки против туберкулёза младенцам, входящие в национальный прививочный календарь, будут делать ослабленной, так называемой половинной вакциной (БЦЖм), в то время как на протяжении многих десятков лет новорожденных у нас прививали вакциной БЦЖ 1, содержавшей полную дозу бактерии туберкулёза. «Это делается для того, чтобы снизить риск поствакцинальных осложнений и уменьшить аллергизацию организма ребёнка, — пояснила главный фтизиопедиатр Северо-Западного округа Ирина Довгалюк. Напомним, что первая противотуберкулёзная прививка ребёнку, как правило, делается непосредственно в роддоме на 4-7-й день после рождения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВИВКИ ПОД СОМНЕНИЕМ

В то же время многие специалисты считают, что противотуберкулёзные прививки детям в трехдневном возрасте вообще надо отменить. «Молодые мамы часто не знают, что они имеют право отказаться от такой прививки, написав письменное заявление, а врачи в роддомах им об этом не сообщают и прививают всех младенцев подряд, — рассказывает профессор Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии Оксана Король. — Вместе с тем в последние десять лет заболеваемость туберкулёзом детей в нашем городе возросла в два-три раза, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — в четыре-пять. Болеют в том числе и вакцинированные дети, это ставит под сомнение эффективность прививки БЦЖ. Плюс к этому сама вакцинация чревата осложнениями. К сожалению, специального мониторинга таких осложнений никто не ведет».

Оксана Король считает, что делать противотуберкулёзные прививки детям надо дифференцированно. Необходимо учитывать условия, в которых живет ребёнок. Если он находится в благополучной семье, где соблюдаются санитарные требования, хорошо питается, не имеет контакта с людьми, больными туберкулёзом, то можно, например, сделать ему прививку в пять-семь лет, перед школой. Именно так поступают в некоторых европейских странах. Там вакцинируют младенцев и детей из неблагополучных районов, из бедных семей, ослабленных, живущих в окружении больных родственников.

ВСЕ РЕШАЕТ РЕАКЦИЯ МАНТУ

Сейчас, в соответствии с существующими в нашей стране правилами, теоретически вакцинация против туберкулёза должна проводиться три раза: сначала в младенческом возрасте, потом в 7 и в 14 лет. Теоретически — потому что вопрос о том, делать или не делать повторную прививку против туберкулёза, во многом зависит от реакции Манту. Эту реакцию делают детям ежегодно, но подавляющее большинство родителей понятия не имеют, для чего она. Дело в том, что практически каждый человек рано или поздно инфицируется бактерией туберкулёза, то есть микроб неизбежно попадает в человеческий организм. Но сам факт инфицирования вовсе не свидетельствует о том, что человек заболел. Если организм вырабатывает достаточное количество антител в ответ на вторжение бактерии, болезнь не развивается. Реакция Манту — это не прививка, это проба на инфицирование туберкулёзом.

Если в организме туберкулёзных бактерий нет — проба отрицательная, если есть, она — положительная. В последнем случае ребёнка осматривают специалисты, у него берут определенные анализы, при необходимости выполняется рентген грудной клетки. В зависимости от полученных результатов врач дает соответствующее заключение. Если выявлен туберкулёз, ребёнок направляется на лечение в стационар. Если результаты сомнительные, проводится курс профилактического лечения особыми противотуберкулёзными антибиотиками. Если ребёнок, несмотря на положительную реакцию, здоров, то ревакцинацию теперь уже делать не надо — противотуберкулёзный иммунитет будет поддерживаться не вакциной, а непосредственно попавшим в организм микробом. Задача медиков — не упускать такого ребёнка из поля зрения, поставить его на учет и регулярно осматривать, чтобы не пропустить момент, когда организм не справится и пациента придется лечить.

Здесь возникает вопрос: зачем прививать ребёнка, если он всё равно инфицируется? Однако, по мнению специалистов — приверженцев БЦЖ, вакцинация всё-таки защищает детский организм. Привитые дети если и заболевают, то более легкой формой туберкулёза, чем непривитые.

Однако противники БЦЖ считают, что противотуберкулёзные прививки надо отменить хотя бы в младенческом возрасте — в первую очередь из-за риска осложнений, которые бывают весьма тяжелыми.

ЕДИНСТВЕННАЯ В СТРАНЕ БОЛЬНИЦА

В Санкт-Петербурге существует единственная в стране больница, где лечат детей с осложнениями после БЦЖ.

— У нас лежат дети от грудного возраста до 18 лет с осложнениями, полученными после противотуберкулёзной прививки, — рассказал главный врач больницы Александр Мушкин. — Мы лечим различные патологии. При заражении туберкулёзной инфекцией могут поражаться не только легкие и бронхи, но и гортань, кости, суставы, позвоночник, органы мочеполовой системы (в результате у молодого человека может развиться бесплодие), глаза (исход — слепота), сердце, органы пищеварительной системы, кожа и подкожная клетчатка. Наиболее тяжелые формы туберкулёза возникают у новорожденных — распространенное поражение легочной ткани, а часто и головного мозга, что приводит к туберкулёзному менингиту (воспалению оболочек мозга).

Кстати, в прошлом месяце этой больнице исполнилось девяносто лет. Больничное здание старое и требует основательного ремонта. В прошлом году планировалось выделить средства на эти цели из бюджета Петербурга, и часть денег больница получила, однако потом городские чиновники спохватились: больница-то федерального подчинения, значит, город не должен её субсидировать, и выделение денег прекратилось. А правильно ли это? В больнице лечатся в том числе и петербургские дети. И к сожалению, их количество год от года не убывает.

Ещё одна проблема, которая серьезно беспокоит специалистов, — вакцина, которой сегодня прививают, была разработана в… 1936 году. Как утверждает Оксана Король, она устарела. Давно пора разработать новую вакцину, которая соответствовала бы сегодняшним условиям, считает профессор. Возбудители туберкулёза мутируют, и сегодня появились лекарственно устойчивые бактерии, которые не погибают под воздействием антибиотиков. При создании новой вакцины надо учитывать и этот фактор.

Так или иначе, но, пока спорят специалисты, вся ответственность ложится на родителей. Они должны решать, делать или не делать ребёнку прививку БЦЖ, а если делать, то когда. Или положиться в этом вопросе на существующую систему вакцинации.

Светлана Яковлева

Рубрики: Истории из жизни, Против вакцинации

Метки: БЦЖ, вакцина, вакцинация, врачи, дети, иммунитет, осложнения, оспа, отказ, педиатр, прививка, рак, рентген, роддом, родители, чиновники

Комментариев нет

Добавить комментарий

antivakcina.org

Эффективность вакцинации. Что такое вакцинация.

Глобальный охват вакцинацией держится на стабильном уровне. При большинстве инфекций он не превышает 85%.

Несмотря на применяемые меры в России ежегодно регистрируется 30 млн случаев инфекционных заболеваний. Между тем, в 95% случаев заболеваний можно было бы избежать, вовремя сделав прививки.

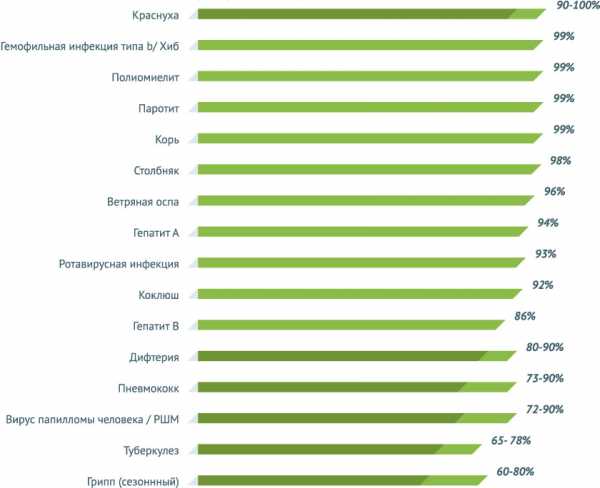

Эффективность вакцин при правильной схеме проведения прививок

Уровни предотвращения заболеваний или серьезных осложнений с помощью вакцин достаточно велики – куда больше, чем защита от получения серьезных травм при вождении мотоцикла и автомобиля по всем правилам безопасности.

Сравнение уровней защиты привычных средств с вакцинами

Шлем может защитить мотоциклиста от травм головного мозга только в половине случаев, а ремень безопасности в автомобиле лишь на 67% предохранит пассажиров и водителя от серьезных травм. Защитные функции вакцин существенно выше. Любая из представленных на диаграмме прививок обеспечивает защиту от соответствующего заболевания и осложнений в ходе болезни не менее чем на 80%.

К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной. Все они обладают определенной степенью реактогенности, которая ограничена нормативной документацией на препараты. Однако степень безопасности иммунобиологических препаратов намного превышает таковую огромного количества лекарственных средств, которые люди принимают бесконтрольно и не по назначению врача, совершенно не заботясь в процессе самолечения ни о побочных эффектах этих лекарств, ни о показаниях, ни о противопоказаниях к их применению!

Факторы, способствующие возникновению побочных реакций, можно разделить на 4 группы:

- нарушение условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин;

- игнорирование противопоказаний к применению, нарушение процедуры вакцинации, изменение дозы препарата;

- свойство вакцины, ее антигенов, вспомогательных компонентов и примесей;

- особенности состояния организма привитого.

Но даже несмотря на возможные осложнения при введении вакцин современная медицина признает значительное преимущество их полезных свойств для снижения возможных последствий болезни по сравнению с возможным естественным заражением.

Также, чтобы обезопасить ребенка от негативных последствий после вакцинации, следует ознакомиться со списком медицинских противопоказаний к проведению вакцинации.

Риск же осложнений после вакцинации несопоставим с риском осложнений от болезней.

Относительный риск осложнений после вакцинаций и соответствующих инфекций

Установленная частота осложнений после вакцинации

| Вакцина | Установленная частота тяжелых реакций |

| БЦЖ | 1:50 000 доз |

| Живая полиомиелитная | 1:3 000 000 доз |

| Коревая | 1:1 000 000 доз |

| АКДС | 1:750 000 доз |

yaprivit.ru

Результаты БЦЖ: как протекает прививка

Оглавление: [скрыть]

- Как протекает болезнь у детей

- Чем раньше — тем лучше

- Ревакцинация и ее эффективность

- Простые и важные правила

У многих родителей возникает вопрос по поводу БЦЖ-прививки: как протекает период после нее? Прививки на сегодняшний день являются единственным эффективным профилактическим методом противостояния инфекционным заболеваниям. Самой первой прививкой для ребенка является БЦЖ. Новорожденным малышам выполняют ее вскоре после появления на свет в медицинском учреждении.

Вакцина БЦЖ жизненно необходима для профилактики туберкулеза. В Российской Федерации на государственном уровне принято решение о вакцинации всех новорожденных детей. Текущая эпидемиологическая обстановка в ряде территорий считается сложной. Прививки детям и взрослым против туберкулеза дают возможность принимать меры по снижению тяжести заболеваемости туберкулезом среди различных категорий населения.

Как протекает болезнь у детей

Проблема распространения туберкулеза в России и на планете в целом является не только сугубо медицинской, но и социальной. Носителем микобактерий данного заболевания считается каждый третий человек, но далеко не у всех туберкулез принимает форму клинического заболевания. Предпосылки для появления и развития недуга создают:

- низкий уровень жизни;

- неполноценное питание;

- неблагоприятная санитарная обстановка;

- широкое распространение вредных привычек.

Бацилла туберкулеза есть у большинства людей, но болезнь появляется и начинает прогрессировать, когда для нее созданы благоприятные условия. Источниками инфицирования являются сами люди. Прививка БЦЖ полностью от заболевания не предохранит, но она, даже если человек заразится туберкулезом, способна ослабить тяжесть течения болезни и сопутствующих ей осложнений. Прививки детям в возрасте до 2 лет не допускают у них появления туберкулезного менингита. Диссеминированные формы туберкулеза у детей практически всегда заканчиваются летальным исходом. Чтобы не допустить подобного, необходима прививка БЦЖ.

Ее название обычно принято записывать латинскими буквами. В переводе с латыни аббревиатура расшифровывается как бацилла Кальметта-Герена. Этот вид вакцины был открыт почти 100 лет назад и с того момента ее состав практически не менялся. Но количество бактериальных клеток в разовой дозе препарата для вакцинации обычно разное. Связано это и с тем, что в мире существуют различные методики производства препарата БЦЖ. Их объединяет общий технологический момент — бактериальный посев. Выпускаются различные виды вакцин от туберкулеза, но большая часть из них обладает общими штаммами. Однако, несмотря на активное внедрение вакцин в повседневную медицинскую практику, рост смертности людей от туберкулеза не уменьшается. Особенно тяжело недуг переносится детьми. Иммунитет у них значительно слабее, чем у взрослых, и количество летальных исходов, соответственно, значительно выше.

Проблема еще состоит в том, что у представителей подрастающего поколения туберкулез чаще принимает более тяжелые формы и при отсутствии интенсивной терапии маленькие пациенты умирают. После прививки БЦЖ 85% детей, даже при условии инфицирования туберкулезом, выживают, если вовремя начато лечение. Максимальная эффективность борьбы с туберкулезом с помощью прививок достигается в тех странах, где детей прививают в раннем возрасте. Но важно знать: после введения вакцины человек будет защищен от туберкулеза примерно 15-20 лет. После этого воздействие препарата прекращается. Может ли проводиться вакцинация повторно? Ревакцинацию БЦЖ не выполняют. Специалисты это объясняют тем, что повторная прививка БЦЖ не увеличивает уровень защиты организма от туберкулеза.

Прививки и не уменьшают ореол распространения туберкулеза, но вакцинация позволяет значительно снизить количество наиболее тяжелых форм недуга, приводящих к летальным исходам.

Вернуться к оглавлению

Чем раньше — тем лучше

Прививки детям в России от туберкулеза делают на 3-7 сутки после появления на свет. Данное правило соблюдается, если нет противопоказаний к осуществлению процедуры. Вакцина вводится внутрикожно между верхней частью плеча и его средней третью, в некоторых случаях процедура осуществляется в области бедра. Если ребенок родился ослабленным или недоношенным, прививку выполняют, как только состояние малыша позволит провести процедуру. Инъекция осуществляется вакциной БЦЖ или БЦЖ-М. Разница между препаратами в том, что второй считается более щадящим. Его назначают грудничкам с ослабленным здоровьем, недоношенным малышам, для которых стандартный препарат БЦЖ опасен.

Реакция на вакцину БЦЖ относится к категории отсроченных, так как организм дает иммунный ответ на введение препарата не сразу.

На плече маленького пациента после инъекции появляется гнойничок, это считается вполне нормальным явлением. Он покрывается корочкой, она отпадает и ранка заживает. Если же ранка загноилась и кожный покров вокруг нее покраснел, это признак, что процедура вызвала осложнения в организме. Как только ранка заживет, на месте введения препарата останется небольшой след — рубец. Когда плечо после укола чешется, это вполне нормальный процесс, свидетельствующий, что идет заживление. В медицинской практике встречаются случаи, когда у ребенка по тем или иным причинам нет прививочной карты или сертификата. Тогда, чтобы установить наличие или отсутствие вакцинации, у него осматривают плечо. Наличие рубца указывает: БЦЖ было выполнено.

Вернуться к оглавлению

Ревакцинация и ее эффективность

Ребенком в России, согласно действующим в государстве нормам, получаются еще две ревакцинации — в 10 и 14 лет. Повторное введение препарата требуется далеко не во всех случаях, а только если, например, проба Манту дала отрицательный результат. За ребенком и состоянием его здоровья после ревакцинации ведется наблюдение, для чего применяется повторное введение проб Манту. Такая схема противодействия туберкулезу подтверждает на практике свою эффективность, она значительно снижает риск массового инфицирования представителей подрастающего поколения.

Примечательно, что ревакцинация протекает в медицинских учреждениях и частных клиниках не всегда одинаково. Существует две методики введения препарата:

- в одно место;

- множественные вкрапления.

При втором способе препарат вводят в разные точки, расположенные рядом друг с другом. Эффективность обеих методик считается равнозначной, но в медицинской среде есть специалисты, предпочитающие постоянное использование одной. Немаловажным вопросом, связанным с вакциной, является и ее качество. Врачи считают, что разница между отечественными и зарубежными препаратами заключается в основном в цене, ведь состав средств одинаков. Но любой препарат непременно должен быть снабжен документами, подтверждающими его качество и эффективность.

Вернуться к оглавлению

Простые и важные правила

Существует ряд правил, которые обязаны соблюдать медицинские специалисты при введении препарата и после процедуры БЦЖ. Чтобы избежать неприятных последствий, одновременно с БЦЖ категорически запрещено вводить вакцины от других заболеваний. Реакция организма на туберкулезный препарат не наступает быстро, до ее проявления вакцинальные мероприятия по отношению к пациенту не осуществляются. Если необходимо в кратчайшие сроки привить малыша или взрослого от другого заболевания, все равно надо ждать как минимум месяц. Именно поэтому в родильном доме соблюдается такая последовательность прививок: сначала от гепатита, потом — от туберкулеза.

Многие родители переживают об эффективности введения препарата, глядя на то, какие изменения кожных покровов происходят в месте укола. Редко у детей ранка заживает быстро. Гнойник на участке введения препарата способен образовываться неоднократно, это вполне естественный процесс. Заживление гнойника может длиться довольно долго — и до 4-4,5 месяцев. В это время важно обеспечить правильный уход за плечом или бедром. Для выполнения задачи применяют:

- нанесение йодной сетки;

- присыпка антибиотическими порошками;

- покрытие поверхности ранки чистой, сменяющейся по мере загрязнения марлей.

Гной из ранки выдавливать категорически запрещено. Если же после заживления ранки не сформировался рубец, это уже повод беспокоиться, так как причиной такого явления может оказаться неэффективный препарат.

Тогда надо обязательно выполнить ребенку пробу Манту и повторить БЦЖ. Однако возможен и другой вариант развития событий: проба Манту будет положительной, но рубец не образуется. Такое происходит у людей, обладающих генетически врожденной высокой устойчивостью к микобактериям.

1tuberkulez.ru