Михаил Юрьевич Лермонтов — краткая биография, жизнь и творчество

Родился в Москве. Сын помещика, капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. Рано потерял мать. Его бабушка по материнской линии Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, вынудила Юрия Петровича предоставить воспитание внука ей. Детство Лермонтова прошло в ее имении Тарханы Пензенской губернии.

Первоначально получал образование дома у иностранных учителей. С 1828 г. учился в Благородном пансионе при Московском университете. Затем в Московском университете на нравственно-политическом отделении, но курса не окончил. В 1832 г. переехал в Петербург, намереваясь продолжить обучение в Петербургском университете, но зачислен не был. В том же году поступил в школу гвардейских юнкеров и прапорщиков, где учился вместе с Николаем Соломоновичем Мартыновым, будущим своим убийцей. В 1834 г. Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.

Литературную деятельность начал в 1829 г., хотя первое его произведение, поэма «Хаджи Абрек», было напечатано лишь в 1835 г. Существует предание, что рукопись была отправлена в редакцию без ведома автора. Лермонтов автор около 400 стихотворений, около 30 поэм, в том числе «Демон», «Мцыри», автор драмы «Маскарад», прозаических произведений «Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская» и др.

Стихотворение «На смерть поэта», созданное после трагической гибели А.С. Пушкина, вызвало неудовольствие властей, и Лермонтов был выслан прапорщиком в действовавший на Кавказе Нижегородский драгунский полк. В 1838 г. вновь возвратился в Петербург.

На одном из балов в 1840 г. поэт поссорился с сыном французского посланника де Барантом, в результате чего произошла дуэль, окончившаяся бескровно. Но Лермонтов был вновь выслан в Тенгинский пехотный полк на Кавказ. В Пятигорске он встретил своего однокашника по школе прапорщиков Мартынова. Из-за пустой ссоры у них состоялась дуэль, на которой Лермонтов был убит. В 1842 г. прах поэта был перенесен в его имение Тарханы Пензенской губернии.

Михаил Юрьевич женат не был, но всю жизнь был увлечен Варварой Александровной Лопухиной, в замужестве Бахметевой. Она является адресатом любовной лирики поэта.

Лермонтов был талантливым живописцем. Его наследие составляют акварели и рисунки с изображением пейзажей, жанровых сцен, портретов, карикатур. Многие из них связаны с кавказской темой.

Портрет:

Будкин Филипп Осипович. 1806/1807–1850

1834.

Холст, масло. 79х64.

ИРЛИ (ПД).

Примечание: Портрет написан по заказу бабушки М.Ю. Лермонтова Е.А. Арсеньевой по случаю производства его в корнеты.

um.mos.ru

Тайны Лермонтовской родословной: К 200-летию со дня рождения поэта

«Лермонтоведы» уже не одно десятилетие спорят о «проклятии Лермонтова», о некой мистической составляющей его поэзии, о том, что он «таинственный великий человек… обречённый судьбой на злоключения…». Возможно, в этом что-то есть — родословная поэта хранит немало тайн и загадок.

Особенно много секретов по материнской – тульской – линии дворян Арсеньевых. Одну из таких потаённых страниц жизнеописания «поэта мятежного духа» совершенно случайно довелось мне раскрыть, работая в архивах – четвероюродный внучатый племянник Михаила Лермонтова был женат на дочери отставного майора Николая Мартынова – того самого, который убил поэта на дуэли в 1841 году!

Миша Лермонтов по своим природным задаткам действительно был… более всего – Арсеньев. Современники Михаила Юрьевича писали, что «и лицом, и характером он копия матери Марии Михайловны, которая тоже была не в свою мать, а в отца, то есть не в Столыпиных, а в Арсеньевых».

Мария Михайловна Лермонтова (Арсеньева) –

мать поэта (1795-1817 гг.)

В этом контексте совершенно по-новому воспринимается фраза из письма бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где она пишет о том, что «хорошо, чтобы у Мишеньки был характер Михаила Васильевича», т.е. её мужа – предводителя Чембарского уездного дворянства Пензенской губернии Михаила Васильевича Арсеньева. На сенсационный факт брака дальнего родственника Лермонтова и дочери Мартынова совершенно случайно вышел при исследовании биографии придворного графа Евграфа Комаровского. Красавец, образован, воспитан, умён, обучен светским манерам – так отзывались об этом вельможе современники – был первым генерал-адъютантом молодого императора Александра Павловича.

Граф Егор Евграфович Комаровский –

четвероюродный брат Михаила Лермонтова

Супруга великого полководца Михаила Кутузова Екатерина Ильинична и вовсе считала Комаровского весьма выгодной партией для любой «столичной штучки на выданье».

По её мнению, он являлся самым элегантным и галантным из всех царских адъютантов. В 1801 году на коронации Александра I в Первопрестольной 33-летний генерал-адъютант знакомится с единственной дочерью орловского губернского предводителя дворянства Егора Цурикова, светской красавицей Елизаветой, ставшей его невестой.

Графиня Елизавета Егоровна Комаровская (Цурикова) –

троюродная сестра матери поэта

Очаровавшая прихотливого графа московская барышня была не только «прекрасно воспитана, ума необыкновенного – отборные слова, округлённые фразы, чистейший французский язык», но и «имела хорошее состояние». Проживала она в это время вместе с матерью в собственном московском доме недалеко от городской усадьбы родного дяди В.Д. Арсеньева. А в Орловской губернии у богатой невесты имелось во владении большое поместье Городище с обширными землями. Спустя несколько месяцев столичный генерал-адъютант и состоятельная барышня обвенчались, молодая жена приняла титул мужа и стала графиней.

И тут-то, при внимательном изучении родословной молодой супруги приближённого к императору блистательного графа, выясняется, что отец её матери Евдокии Арсеньевой, по мужу Цуриковой, отставной генерал-майор Дмитрий Васильевич Арсеньев – тульский губернский предводитель дворянства – приходится родным братом прадеду Михаила Лермонтова по прямой материнской линии – Василию Васильевичу Арсеньеву, отставному гвардейскому офицеру, капитану Преображенского полка.

Дмитрий Арсеньев –

двоюродный дед Марии Лермонтовой

и родной дед Елизаветы Комаровской

На биографиях этих двух братьев Арсеньевых необходимо остановиться подробнее. Итак, отец братьев Дмитрия и Василия бригадир (т.е. бригадный генерал) Василий Еремеевич Арсеньев (1669-1763), выйдя в отставку с должности казначея Канцелярии артиллерии и фортификации, поселился в своем имении в Богородицком уезде. По разным данным, у него было то ли два, то ли четыре сына. Старший Дмитрий, 1728 года рождения, начинал военную службу гвардейским унтером, выслужился в офицеры и был «пожалован» в гренадёры Лейб-Кампании (личной охраны императрицы Елизаветы Петровны), т.к. «высокий рост его и красивый стан полюбились при дворе».

Являясь доверенным лицом императрицы, лейб-гренадёр состоял при ней ординарцем и выполнял секретные поручения, благодаря чему дослужился до генерал-майора и вахмистра (т.е. начальника караульной службы) Кавалергардского корпуса. В 1777-м вышел в отставку по состоянию здоровья и удалился в поместье в Тульской губернии. Здесь он занимался хозяйством, а в 1781-1783 гг. занимал выборную должность Тульского губернского предводителя дворянства. Его дочь Евдокия вышла замуж за орловского губернского предводителя дворянства Егора Цурикова. У супругов родилась дочь Елизавета.

Другой сын, Василий, 1731 года рождения, тоже служил в гвардии, вышел в отставку в чине капитана Преображенского полка. У него было много детей, и среди них Михаил, двоюродный брат Евдокии. У него в 1795 году родилась дочь Мария, будущая мать поэта.

Отсюда Елизавета Егоровна Комаровская (Цурикова) и мать поэта Мария Михайловна Лермонтова (Арсеньева) являлись троюродными сестрами. Соответственно, Михаилу Лермонтову графиня Комаровская приходилась троюродной кровной тётушкой!

Елизавета Егоровна, женщина душевная и благожелательная, близко к сердцу принимала все невзгоды, постигшие Лермонтовых, тяжело переживала странную смерть Михаила Арсеньева – деда поэта, так и не увидевшего своего внука, ранний уход из жизни сестры Марии Михайловны, живо интересовалась судьбой несчастного племянника Мишеньки.

Весьма любопытны в этом плане заметки генерала от артиллерии А.И. Философова, женатого на племяннице бабушки М.Ю. Лермонтова – Анне Григорьевне Столыпиной. Как-то по делам службы генерал заехал в Орёл, где повидался с графиней Комаровской. И вот что Философов написал об этой встрече своей жене: «Скажи тётушке Елизавете Алексеевне (Арсеньевой-Столыпиной. – Прим. авт.), что графиня Комаровская, узнав, что я здесь, захотела со мною познакомиться, что и исполнила… Она много говорила мне хорошего про тётушку и про связь её с нею… Спрашивала про Мишу, хвалила его, и я ей вторил – сожалела, что он до сих пор еще не офицер, требовала разъяснения…».

У четы Комаровских было пятеро детей. Наибольшего успеха как в карьере, так и в семейной жизни достиг старший сын Егор Евграфович, родившийся в 1803 году. Его восприемниками, т.е. крёстными отцом и матерью, были лично Александр I и его матушка – вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.

Царский крестник, приходившийся поэту четвероюродным братом, как и Лермонтов, тоже окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Службу начинал тоже корнетом в одном из самых аристократичных и блистательных полков русской императорской армии – Лейб-гвардии Конном, шефом которого являлся брат царя – Великий князь Константин Павлович.

Бравый конногвардеец в составе полка убеждённо противостоял декабристам на Сенатской площади, храбро сражался с турками на Балканах в 1828-1829 гг., за отличия в боевых действиях отмечен орденами Святой Анны 4-й степени и Святого Владимира 4-й степени с бантом, а также произведён в чин штаб-ротмистра. Но в 1832 году вынужден был выйти в отставку «по домашним обстоятельствам» и поступить на гражданскую службу. Работал цензором Петербургского комитета иностранной литературы при Главном управлении цензуры Министерства народного просвещения, которым руководил Фёдор Тютчев. Имел чин надворного советника.

Окунувшись в литературные круги, Егор Комаровский женился на сестре поэта Веневитинова Софье Владимировне. Это был на редкость счастливый брак. В семье родились девять детей!

И вот, наконец-то, мы добрались до главной цели нашего документально-биографического расследования – неожиданном пересечении родовых линий Арсеньевых-Лермонтовых-Комаровских и Мартыновых. Нас более всего интересует средний сын графского рода – Дмитрий Егорович Комаровский (четвероюродный внучатый племянник Лермонтова).

Именно он женился на младшей дочери Николая Мартынова – юной и очаровательной Эмилии, которая была моложе своего избранника на 24 года.

Как отнеслись к этому браку в семействе Комаровских, неизвестно. Вот уж действительно таинственное и загадочное переплетение судеб!

Дмитрий Егорович военную карьеру начинал в Лейб-гвардии Измайловском полку, дослужился до высшего армейского чина генерала от инфантерии. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., за боевые отличия имел золотое георгиевское оружие с надписью «За храбрость». Затем в Варшаве командовал армейским корпусом. У Комаровского и Мартыновой родилось двое детей: дочь Ксения и сын Георгий. Жизнь генерала Комаровского оборвалась трагически – в конце февраля 1901 года он сильно простудился на манёврах и 9 марта скончался от воспаления лёгких. Похоронили его на варшавском Вольском православном кладбище.

Спустя какое-то время Эмилия Николаевна вышла замуж за многолетнего боевого товарища и сослуживца Дмитрия Комаровского – генерала Василия Гурко. Детей умершего друга он не бросил – так Ксения Комаровская стала фрейлиной августейшей супруги Николая II императрицы Александры Фёдоровны. В 1913 году она вышла замуж за композитора Николая Обухова. Что касается Георгия, то ему перед революцией едва исполнилось 17 лет.

Уход из жизни Эмилии Николаевны Мартыновой (Комаровской, Гурко) датирован 1918 годом. Что произошло – неизвестно, но это – год «красного террора», и этим всё сказано. Генерал Василий Гурко, являвшийся после февральской революции главнокомандующим армиями Западного фронта, за критику Временного правительства и монархические высказывания в мае 1917 г. был снят с поста, после чего дважды арестовывался с содержанием в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Однако перед октябрём 1917-го ему всё же позволили покинуть Россию. Умер он в Риме в 1937 году, похоронен на кладбище Тестаччо, где упокоен прах знаменитого русского художника Карла Брюллова.

А что же уготовила судьба внукам Николая Мартынова? Ксении Обуховой (Комаровской) вместе с мужем композитором и братом Георгием удалось эмигрировать во Францию. Умерла бывшая фрейлина последней русской императрицы в феврале 1939 года в Версале – пригороде Парижа, там же и похоронена. Где-то там нашёл вечное пристанище и Георгий…

Вот к такому непредсказуемому финалу привело документальное расследование таинственной лермонтовской родословной…

myslo.ru

М.В. Арсеньев — Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»

Михаил Васильевич Арсеньев (1768-1810), дед Лермонтова, елецкий помещик, поручик лейб-гвардии Преображенского полка, предводитель дворянства в Чембарском уезде.

Детство Михаил Васильевич провел в имении родителей в селе Васильевском Елецкого уезда Орловской губернии. Учился в Богородицком пансионе знаменитого агронома и садоустроителя, писателя и редактора журнала «Экономический магазин» – А.Т. Болотова, который по жене был дальним родственником Арсеньевых. Служил в лейб-гвардии Преображенском полку, с которым «в походах был в бывшую со Швецией войну и в сражениях находился». В отставку вышел поручиком.

В 1794 г. Михаил Васильевич женился на Е.А. Столыпиной, имел единственную дочь Марию.

После покупки Арсеньевыми села Тарханы именно он занимался строительством и благоустройством усадьбы, в которой провел детство Лермонтов. Памятником Михаилу Васильевичу до наших дней в Тарханах остались сады и парк. «Для всякого, знакомого с тарханским парком, — пишет исследователь, — очевидно, что он выделялся из общего числа пензенских усадеб того же периода как раз умелой планировкой местности со сложным рельефом, продуманностью видовых перспектив, некоторыми «затеями». В планировке садов и парка, видимо сказались годы учебы М.В. Арсеньева у А.Т. Болотова. В 1808-1810 гг. Арсеньев служил чембарским уездным предводителем дворянства, и при исполнении этой должности, по словам современника, проявил «жар человеколюбия», «примерное великодушие» и «твердую решительность благородного сердца». Михаил Васильевич был страстным театралом, создал в Тарханах самодеятельный театр, в котором пьесы разыгрывались «господами, некоторые роли исполнились актерами из крепостных».

В 1807 г. Е.А. Арсеньева, «чувствуя слабость своего здоровья», написала духовное завещание, в котором Тарханы, приобретенные во время супружества с Михаилом Васильевичем «и с помощью его», «с признательностью за горячую любовь его» «и беспримерное супружеское уважение» завещала в случае своей смерти в равных долях мужу и дочери. Много позднее она призналась: «Я была не молода, некрасива, когда вышла замуж, а муж меня любил и баловал… Я до конца была счастлива». Во внуке своем, М.Ю. Лермонтове, Е.А. Арсеньева находила сходство с его дедом: «Нрав его и свойства совершенно Михаила Васильевича, дай Боже, чтобы добродетель и ум его был». Незадолго до смерти М.В. Арсеньев увлекся княгиней Н.М. Мансыревой. Это увлечение, видимо, стало причиной его самоубийства. Похоронен Михаил Васильевич в Тарханах на фамильном кладбище.

Евгений Вышеславцев о М.В. Арсеньеве (из раздела “Два письма к издателю журнала “Вестник Европы”), 1809 год.

www.tarhany.ru

Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове. Заполните таблицу по ходу сообщений учителя и учащихся. Биография М.Ю. Лермонтова

Детство М.Ю. Лермонтова / тарханы, говорил в рифму, рисовал акварелью

Основатель рода Лермонтовых Георг Лермонт / Основатель рода Лермонтовых в России Георг Лермонт в начале XVII в. покинул родину и служил в польской армии, в 1613 году после взятия русскими крепости Белой перешел в войско московского царя. За верную службу ему были пожалованы обширные земельные угодья. Потомки его в XVII-XVIII вв. занимали видные должности.

Михаил Васильевич Арсеньев — дед поэта по материнской линии / отставной гвардии поручик, женился в конце 1794 или начале 1795 года в Москве на Елзавете Алексеевне Столыпиной (1773-1845). После чего купил «почти за бесценок» у графа Нарышкина в Чембарском уезде Пензенской губернии село Тарханы, где и поселился со своей женой.

Елизавета Алексеевна Арсеньева — бабушка поэта / Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа». Обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой.

Марья Михайловна — мать поэта / Происходила из знаменитого рода Столыпиных. Была «одарена душою музыкальной». Она часто музицировала на фортепьяно, держа маленького сына на коленях, и якобы от нее Михаил Юрьевич унаследовал «необычайную нервность свою».

Юрий Петрович Лермонтов — отец поэта / «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив».

Первые поэтические опыты М.Ю. Лермонтова / лирические стихотворения, поэмы, три драмы, повести-подражания.

Отношение М.Ю. Лермонтова к крепостным крестьянам / Крепостному крестьянству сочувствует Лермонтов, помещики и угнетатели вызывают у него гневное возмущение.

Первые учителя М.Ю. Лермонтова / беглый грек, домашний доктор Ансельм Левис и пленный офицер Наполеоновской гвардии, француз Капэ.

Увлечение М.Ю. Лермонтова поэзией / «Лермонтов — то явление в поэзии, которое принято называть чудом… Каждый заново для себя открывает Лермонтова. Гений его настолько всеобъемлющ и многосторонен, что эти открытия будут продолжаться без конца…».

Поездка на Кавказ / Более двух лет из своей недолгой жизни Михаил Юрьевич Лермонтов провел на Кавказе. В детстве бабушка возила внука на Кавказские Минеральные Воды, и кавказская тема в раннем поэтическом творчестве Михаила Юрьевича, безусловно, связана с этими поездками.

vashurok.ru

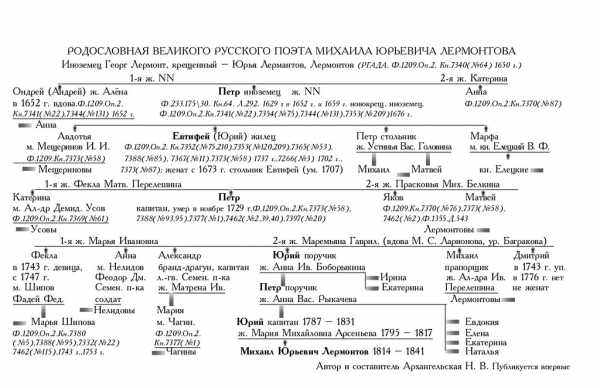

Родословие Михаила Юрьевича Лермонтова: исследования и находки

Автор: Н. В. Архангельская

Cтатья опубликована в «Тарханском вестнике» №23, 2010 г., л. 16-22

В 2010 году была издана книга «Усадьбы и Судьбы» Н. В. Архангельской, написанная на основании документов, выявленных в Российских архивах. В ней рассказано о дворянском роде Окуловых, состоящих в родстве с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным по Ржевским. Окуловы – друзья князя Петра Андреевича Вяземского и всей его семьи. Они породнились с костромским родом дворян Шиповых. Составляя их родословные автор не предполагала, что придётся заниматься родословной великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, поскольку она по всем ветвям рода была расписана и уже опубликована. Костромской историк и генеалог Александр Александрович Григоров составил основную часть этой родословной, а также и других родов Костромской губернии, в том числе – Шиповых. Она заканчивалась на поколении, родившемся в середине XIX века. Григорову стало известно, что в Москве живёт один из потомков рода Сергей Дмитриевич Шипов. К сожалению, Шипов знал только о своем прадеде, деде, отце и его братьях и поделился с Григоровым некоторой информацией. Александр Александрович прислал ему поколенную роспись Шиповых до 1900 года. Сергей Дмитриевич умер в 1979 году, но свой архив, в том числе и родословную, составленную Григоровым, он ещё при жизни передал в Отдел рукописей ГБЛ (теперь НИОР РГБ).

Чем же интересна эта родословная Шиповых? В ней много родственных связей с представителями других дворянских родов Костромы, Галича, Солигалича, Чухломы – Перелешиных, Черевиных, Белкиных, Баграковых и, конечно же – Лермонтовых. Для автора в родословии Шиповых была важна только одна линия этого рода, и всех представителей необходимо было выявить на основании документов – от родоначальника до последнего потомка, живущего в наше время. Вполне понятно, что были задействованы архивы Москвы, в том числе и архив ФСБ России. Работа была труднейшая, поскольку по документам Поместно-вотчинного приказа Костромского уезда, а потом и Костромской губернии – конца XVII и начала XVIII вв., выявленным в ЦГАДА (теперь РГАДА), начались расхождения по некоторым персоналиям, указанным Григоровым и опубликованным потомками рода Лермонтовых в 2004 году.

По линии рода дворян Шиповых одним из предков указан Андрей Федосеевич, женатый на Прасковье Петровне Лермонтовой и умерший в 1682 году. Жена его, вдова, во втором браке – за Иваном Карцовым, в третьем – за Петром Жерлицыным. Она дочь Матрёны Гавриловны Лермонтовой, урождённой Баграковой. То есть она дочь Петра Евтифиевича Лермонтова – прапрадеда поэта Михаила Юрьевича Лермонтова! Казалось бы всё с этой Прасковьей понятно. Но в родословии Шиповых Григоров указывает её отца родившимся в 1698 году. А в выявленных в этом фонде документах никакой Прасковьи Петровны Шиповой, урожденной Лермонтовой, не значилось.

Именно поэтому пришлось уточнять родословную Михаила Юрьевича Лермонтова по архивным документам, начиная с его первого предка в России – иноземца Георга (Юрьи) Лермонта. О чём же рассказали документы Поместно-вотчинного приказа Костромского уезда?

В делах 1653 года показана «вдова Катерина иноземца Юрьева жена Лермонтова» и ей на прожиток с пасынком Ондреем дано имение её мужа. В 1641 и 1652 годах показаны дети умершего Юрьи Лермонтова – «Ондрей, Пётр, Анна Юрьевы дети Лермонтовы». В 1655 и 1657 годах показаны: «мачеха вдова Катерина Юрьева жена Лермонтова; вдова Алёна жена Ондреева сына Лермонтова с девкой Анной; Пётр Юрьев сын Лермонтов». Но Анна Юрьева дочь Лермонтова, упоминается в этих документах только один раз. Понятно, что она дочь Георга-Юрьи Лермонта, а от какой жены – неизвестно, может быть, от Катерины.

В 1673, 1697 и до 1707 года, в делах упоминаются все жены и дети Евтифея Петровича Лермонтова (следующее поколение). По записи его сына Петра Евтифеевича от 8 декабря 1708 года – «в прошлом годе отца не стало». Это новая дата в родословии Лермонтовых, а так же есть новая персона Устинья Васильевна, урожденная Головина – жена Петра Петровича Лермонтова. В тех же документах упоминаются дети от двух браков Евтифея Петровича. От первой жены Феклы Матвеевны, урожденной Перелешиной, – Катерина и Петр. От второй жены Прасковьи Михайловны, урожденной Белкиной, – Яков и Матвей. Из них Петр, как мы знаем, прапрадед Михаила Юрьевича Лермонтова. А где же Прасковья Петровна, которую требовалось найти, ведь начался уже другой век?

Из дела выяснилось новое обстоятельство. Прапрадед Михаила Юрьевича Лермонтова – Петр Евтифеевич был женат дважды. Первая жена Мария Ивановна, урождённая N, и от нее дети – Фекла, Анна (новая персона в родословии), Александр. Вторая жена Маремьяна Гавриловна, в первом браке вдова Михаила Саввича Ларионова, урождённая Багракова, и приписано «есть дети снове»: Юрий (прадед М. Ю. Лермонтова), Михаил, Дмитрий. Итак, Маремьяна Гавриловна найдена, но у нее нет дочери Прасковьи Петровны Лермонтовой!

Интереснейший документ – прошение бранд-драгуна Александра Петровича Лермонтова в 1734 году объяснил всё сразу, и нашлась Прасковья – не Петровна и не Лермонтова, и не жена Андрея Федосеевича, но бывшая замужем трижды. В нём сказано, что «бил челом» лейб-гвардии Семёновского полка бранд-драгун Александр Петрович Лермонтов о деле – в 1729 году в ноябре отца его капитана Петра Евтифеевича не стало (это новая дата в родословии М. Ю. Лермонтова). Остался он с братьями и мачехой вдовой Маремьяной Гавриловной, а просит он об имениях отца и доле, полученной мачехой, и поясняет, что в 1730 году мачеха выдала замуж свою дочь Прасковью Михайловну Ларионову за драгуна Ивана Максимовича Карпова и дала за ней в приданое части имения мужа, а его, Александра, отца. И в 1734 году мачеха Маремьяна Гавриловна вновь выдает замуж дочь, к тому времени вдову Прасковью Михайловну Карпову за капитана Петра Леонтьевича Жерлицына и опять дает за ней части из имения покойного мужа, как выслуженного, так и полученного в приданое за первой женой Марией Ивановной – его, Александра, родной матерью. А у него две родные по матери и отцу сестры – девицы Анна и Фекла Петровы, дочери Лермонтовы (Анна – новый персонаж в родословии).

В 1745 году Прасковья Михайловна Жерлицына (в первом браке Карпова), опять вдова и выходит замуж в третий раз – за майора Андрея, не Федосеевича, а Афонасьевича Шипова. В 1754 году она вдова, так же показана и в 1774 году, и в трех браках детей нет.

Так на ком же был женат предок Шиповых Андрей Федосеевич, с которого и начался родословный розыск среди представителей рода Лермонтовых, давший новые имена в их родословии, но не открывший имя его жены.

В одном из дел Шиповых она наконец-то нашлась, это Марина (Макрина) по первому браку – вдова Ульяна Петровича Матвеева. В деле сказано, что «Ульяна Петровича сына Матвеева поместье, данное вдове его на прожиток – дано жениху ее галичанину Андрею Федосеевичу Шипову». От нее дети – Шиповы, и род продолжается до наших дней.

Однако из тех же архивных документов видно, что случаи пересечения представителей рода Лермонтовых и Шиповых были не раз. Родная сестра Александра Петровича Лермонтова по отцу – Фекла Петровна Лермонтова – вышла замуж за Фадея Федоровича Шипова. В 1747 году за ней доли из имения матери Марии Ивановны и отца Петра Евтифеевича (прапрадеда М. Ю. Лермонтова). В 1755 и 1757 годах она показана вдовой полковника Шипова и с дочерью – Марией Фадеевной Шиповой, внучкой Петра Евтифеевича Лермонтова (это новая персона в родословии М. Ю. Лермонтова). Другая родная сестра Лермонтовых – капитана Александра Петровича и Юрия Петровича (прадеда М. Ю. Лермонтова) по отцу – Анна Петровна Лермонтова – вышла замуж за солдата лейб-гвардии Семёновского полка Феодора Дмитриевича Нелидова, с приданым – долей в имении отца и матери в Ярославском уезде. Это показано сестрой – Феклой, и братьями – Александром, Михаилом, Дмитрием и Юрием Петровыми, детьми Лермонтовыми.

Таким образом, удалось выявить не только родоначальницу Шиповых, но и новых, до сих пор неизвестных, представителей родословной Михаила Юрьевича Лермонтова – великого русского поэта.

Однако, родословную рода Лермонтовых по всем линиям от Георга Лермонта расписали до наших современников и уже издали в 2004 году, не озадачиваясь тем, что в прямой ветви до Михаила Юрьевича есть неизвестные персоны. Это – первая жена Георга (Юрьи) Лермонта, и жена Петра Георгиевича (Юрьевича) Лермонтова – прапрапрапрапрабабушка и прапрапрапрабабушка Михаила Юрьевича Лермонтова.

Перечень использованных документов Российского государственного архива древних актов (РГАДА) указан в родословной таблице.

Автор статьи: Архангельская Наталья Викторовна – член Межрегионального общественного объединения «Лермонтовское общество», Историко-родословного общества (г. Москва)

«Тарханский вестник» №23, 2010 г., л. 16-22

museum-tarhany.livejournal.com

Проклятие Михаила Лермонтова

Михаила Лермонтова не случайно называют поэтом-мистиком. Без малого за сто лет в стихотворении «Предсказание» он описал революцию 1917 года. А о собственной гибели написал в знаменитом произведении «Сон». После кончины Лермонтова Россию продолжает сотрясать в годы памяти поэта.

Дед поэта убил себя из-за несчастной любви

С первой и до последней минуты жизнь Михаила Лермонтова являла собой цепь загадок. Принадлежа к зодиакальному типу Весы, Михаил Юрьевич, по мнению астрологов, должен был иметь достаточно привлекательную внешность. Но его лицо многих отталкивало.

По свидетельству современников, в наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое, какой-то сумрачной и недоброй силой веяло от него.

Акушерка, принимавшая роды, тут же заявила, что этот мальчик не умрет «своей смертью». Ребенку было всего два года, когда не стало его мамы. Мария Михайловна, некрасивая и не в меру ревнивая женщина, устроила красавцу-мужу скандал.

Тот вспылил и ударил жену. Да так, что у Марии Михайловны после этого на нервной почве развилась чахотка. Вскоре мать маленького Миши умерла, а за ней в иной мир последовал и отец.

Чувствуя свою вину перед несчастной женщиной, Юрий Петрович, оставив сына на попечение бабушки, начал пить. Его не стало в 46 лет. Это была уже третья нелепая смерть в семье Миши Лермонтова. До этого покончил жизнь самоубийством его дед. Не дождавшись любовницы в Новый год, несчастный выпил какой-то отравы и скончался в муках.

После череды чудовищных смертей в семье бабушка Елизавета Алексеевна берегла маленького Мишу как зеницу ока. Она надеялась увидеть правнуков. Но после гибели Михаила Юрьевича род Лермонтовых прервался.

Недаром говорят, что счастья в семье самоубийц не бывает. Их черную карму «отрабатывают потомки».

Небеса отказывались принимать его

В момент гибели Михаила Лермонтова, 27 июля 1841 года, около 5 часов вечера, в Пятигорске между горами Машук и Бештау разразилась страшная буря с громом и молнией. Простой люд, пришедший провожать 27-летнего поэта в последний путь, говорил, что непогода в час гибели – это не к добру. Мол, не хотели небеса принимать его душу, не выполнила она своей миссии на грешной земле. Известно, что перед роковым выстрелом Лермонтов был удивительно спокоен. На его лице играла благостная улыбка, будто он искал смерти.

Рассказывают, что, приехав в Пятигорск и увидев приятеля – Николая Мартынова, «без пяти минут убийцу», Лермонтов воскликнул: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!»

Спустя 30 лет после дуэли, за четыре года перед смертью, Николай Соломонович Мартынов сделал страшное, но откровенное признание. Он осознал, что оказался жертвой адского замысла поэта! Перед командой «сходитесь» Лермонтов заявил, что стрелять в Мартынова не собирается. И подставил себя под пулю. Но тогда обозленный на Лермонтова дуэлянт не мог осознать зловещего плана противника. Иначе выстрелил бы в воздух.

Шокирует и то, что поэт заранее описал свою дуэль в стихотворении «Сон». Предсказал он и события 1917 года:

«Настанет год, России

черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним

прежнюю любовь,

И пища многих будет

смерть и кровь».

Простым совпадением эти строки назвать сложно. Лермонтоведы же констатируют, что Михаил Юрьевич унаследовал дар пророчества от предков по отцовской линии…

Роковые даты

Анна Ахматова в свое время подметила, что самые страшные катаклизмы в нашей стране совпадают с лермонтовскими юбилеями. Например, в год столетия поэта началась Первая мировая война. А в 1941 году мир отмечал столетие со дня его смерти. На поверку оказалось, что таят опасности даже «четверти».

125 лет со дня рождения поэта в 1939 году было отмечено для России финской войной, а для мира – началом Второй мировой войны.

150-летие со дня рождения Лермонтова пришлось на 1964 год – в это время был организован заговор против Никиты Хрущева, причем свергли его точно в день рождения поэта, в ночь с 14 на 15 октября. А 150-летие со дня смерти Лермонтова было в 1991 году. В этом «зеркальном» году перестал существовать СССР.

А 200-летие поэта придется на 2014 год, когда в Сочи состоится Олимпиада…

sobesednik.ru

Семья — О Лермонтове М.Ю.

Отец поэта

Окончил Первый кадетский корпус в Петербурге, в 1804 г. в чине прапорщика выпущен в Кексгольмский пехотный полк, служил в том же корпусе воспитателем; в 1811 г. по болезни вышел в отставку в чине капитана; в 1812 г. вступил в тульское дворянское ополчение; в 1813 г. находился на излечении в Витебске. Бывая в с.Васильевском, родовом имении Арсеньевых, познакомился с М.М.Арсеньевой и женился на ней. После свадьбы жил в Тарханах. Семейная жизнь родителей поэта не была счастливой. После смерти юной жены в 1817г. отношения Юрия Петровича с тещей обострились. Он уехал в свое имение Кропотово (Тульской губ.), а сына оставил на воспитание бабушке согласно условию, поставленному ею в завещании.

С сыном Юрий Петрович виделся в Кропотове в 1827 г., а также в Москве. Переписка Лермонтова с отцом не сохранилась. Известно завещание Юрия Петровича, в котором он впервые отметил поэтический талант сына: «… ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Бory! .. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце …»

Лермонтов выразил свои чувства к отцу в стихотворениях «Ужасная судьба отца и сына», «Эпитафия» («Прости! Увидимся ль мы снова?»), «Я видел тень блаженства; но вполне …», » Пусть я кого-нибудь люблю…».

Умер Ю.П.Лермонтов 1 октября 1831 года, был похоронен в с. Шипово Тульской губернии. В 1974 г. Его прах был перевезен в Тарханы и перезахоронен рядом с церковью Михаила Архистратига.

Мария Михайловна Лермонтова-мать поэта (1795-1817)

Единственная дочь Михаила Васильевича и Елизаветы Алексеевны Арсеньевых. Получила домашнее образование и воспитание.

Мария Михайловна, родилась «ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием… Была одарена душою музыкальною». Познакомившись у родственников в с.Васильевском с Юрием Петровичем Лермонтовым, Мария Михайловна горячо полюбила его и вышла

www.sites.google.com