Вираж туберкулиновой пробы или манту

Вираж туберкулиновой пробы (Манту) свидетельствует об инфицированности пациента, т.е. говорит о том, что человек уже болеет туберкулезом некоторое время. Кроме того, такая реакция показывает, в каком состоянии находится микобактерия в организме: активна или нет.

Что называют виражом туберкулиновой пробы?

Туберкулез – опасен для окружающих, при этом очень коварен и дает серьезные осложнения, поэтому выявить его на самых ранних сроках – первостепенная задача врача. Чтобы не упустить драгоценное время, придумано множество диагностических методик. Наиболее популярная, простая и достоверная – туберкулиновая проба. Изобрел эту методику французский фтизиатр Манту (его имя она и носит сегодня), в России ее применяют с шестидесятых годов прошлого столетия.

Вещество, которое используют при проведении пробы, называется туберкулин. Эта вытяжка из микобактерий в момент проведения первых проб представляла собой смесь палочки Коха и органических соединений, полученных опытным путем. Сегодня туберкулин очищен и безопасен.

Суть пробы заключается в том, что при введении туберкулина происходит ответная иммунная реакция на микобактерии, исключение составляют только лимфоциты, которые уже знакомы с ними. Таким образом, по ответной реакции отсеивают здоровых людей и выявляют носителей микобактерий. У этой методики есть ряд преимуществ: она позволяет массово обследовать население, безопасна в смысле заражения туберкулезом, дает возможность избежать очагов заболевания.

Вираж туберкулиновых проб – точное подтверждение инфицированности пациента микобактериями туберкулеза. Для этого проводят несколько проб Манту с интервалом в год. Если спустя это время отрицательный или сомнительный результат предыдущей туберкулиновой пробы сменяется положительным свежей пробы, считается, что прогрессирование инфекционного процесса в организме подтверждено. Однако вираж всегда требует дополнительного всестороннего обследования. Он только причина для настороженности в отношении туберкулеза.

Реакция на пробу у детей

В нашей стране неблагополучная эпидобстановка по туберкулезу. Поэтому первую прививку от этого заболевания делают малышу еще в роддоме при рождении (БЦЖ). После этого настает очередь туберкулиновых проб. Поскольку у ребенка до года отсутствует собственный иммунитет, первую пробу проводят только в 12 месяцев. В случае «виража» начинают профилактическое лечение.

Далее Манту делают каждый год всем детям до 14 лет в поликлинике по месту жительства, детском саду и школе. Если ребенок пропустил манипуляцию, ее обязательно проведут позже. Такая система профилактики позволяет свести к минимуму показатели туберкулеза у детей. В эпидемически нестабильных регионах туберкулиновые пробы проводят детям до 16 лет.

Нужно понимать, что туберкулиновое тестирование – не вакцинация, а проверка присутствия микобактерий в организме пациента и иммунной реакции организма на них.

Положительный результат анализа

Осуществляют манипуляцию в специально отведенном кабинете. Делает пробу сертифицированный специалист, вводя внутрикожно в области разгибательной поверхности руки стандартную дозу туберкулина (0,1 мл). Получается папула, к месту формирования которой немедленно устремляются иммунные клетки, реагирующие на микобактерии. Через пару суток читаются результаты реакции. Чтобы не было недостоверных результатов, советуют не давать ребенку расчесывать место инъекции, не смазывать «пуговку» йодом, не закрывать бинтом. До недавнего времени советовали еще и не мочить, но сегодня доказано, что вода не оказывает никакого влияния на пробу.

Не позднее 72 часов врач оценивает результат по внешнему виду и по размеру папулы. Яркость воспаления и большой диаметр папулы (более 15 мм) указывают на положительный или сомнительный результат. Такого ребенка берут на заметку и в течение нескольких дней наблюдают за изменением цвета и размера папулы. Если папула продолжает расти, а цвет не меркнет – говорят о вираже туберкулина и повторяют Манту через год. Ребенка же направляют на дополнительное рентгенологическое обследование, ОАК и ОАМ. Следует помнить: рост «пуговки» может быть аллергическим ответом на туберкулин.

Показатели реакции Манту

Результат может трактоваться как:

- Отрицательный — уплотнения на коже минимальны, бактерий туберкулеза нет.

- Ложноотрицательный – результат визуально идентичен отрицательному. Но в анамнезе ребенка есть указание на взаимодействие с туберкулезным больным, подозрение на ВИЧ.

- Сомнительный – папула имеет минимальные проявления (до 4мм). Повода для беспокойства нет.

- Положительный – папула ярко-алая, более 5 мм. В этом случае считается, что у ребенка уже есть противотуберкулезный иммунитет, то есть он сталкивался с микобактерией туберкулеза.

- Ложноположительный – означает недавнее инфекционное заболевание.

- Гиперергическая реакция — папула не менее 1,7 см и эрозия в месте введения туберкулина. Это достоверное подтверждение микобактерий у пациента.

Все это – повод консультации с фтизиатром. Чем раньше ребенок с виражом туберкулиновых проб окажется на приеме у фтизиатра, тем выше гарантия своевременно начатого лечения и полной излеченности.

Применение Изониазида

Инфицированность ребенка – показание к проведению профилактического курса лечения Изониазидом. Одно это может остановить развитие болезни. Доказано, что Изониазид позволяет прервать развитие туберкулезной инфекции в 90% случаев. Препарат является противотуберкулезным средством первого ряда отечественного производства. Он действует на туберкулезную палочку в стадии размножения и покоя, активен для вне- и внутриклеточных Mycobacterium tuberculosis.

Изониазид показан исключительно в случае выявления 100% возможности прогрессирования туберкулеза, только пациентам, у которых предполагается активная форма болезни. Препарат рекомендуют ребенку, контактировавшему с инфицированными пациентами. После окончания курса терапии, через 3 месяца проводят Манту и сравнивают с предыдущим результатом. Курс лечения составляет 2 месяца: Изониазид принимают из расчета 10 мг на килограмм веса в день.

Риск заражения от ребенка

Многочисленными научными исследованиями доказано, что дети редко становятся источником заражения. Кашель ребенка слабый, содержит минимальное количество мокроты и не способен распространить бактерии в окружающем его воздухе. Но уже подростков с виражом туберкулиновых проб врачи рекомендуют изолировать от окружающих. Однако, это скорее перестраховка, вираж крайне редко передается воздушно-капельным или контактным путем.

Оценка результата

Оценка туберкулиновых проб субъективна и зависит от квалификации специалиста. Неверно могут быть расценены значения реакции совершенно здорового ребенка. Это возможно в нескольких ситуациях:

- Не соблюдены предосторожности по уходу за папулой.

- Манту была сделана во время лечения лекарствами.

- Сенсибилизация организма.

- Подросток находится в стадии реабилитации после ОРЗ, ОРВИ.

- Экологически неблагополучная окружающая среда, фоновая радиация.

Несмотря на полученный гиперергический или резко положительный результат – паниковать не стоит. Вираж – руководство к действию.

Противопоказания, при которых нельзя проводить пробу Манту

Врачи убеждены, что Манту безопасна, но есть случаи, когда проводить ее не стоит:

- Высокая температура при отсутствии симптомов инфекции.

- Диспепсия.

- Дерматозы.

- Простудные явления.

- Эпилепсия – абсолютное противопоказание.

- Аутоиммунные заболевания, ревматизм, бронхиальная астма.

- Карантинные мероприятия.

- Нет месяца с момента перенесенного заболевания или прививки.

Ответственность за соблюдение противопоказаний несут родители.

Другие методы диагностики

Положительная туберкулиновая реакция обязывает детского врача направить ребенка на консультацию к узкому специалисту.

Фтизиатр назначает ряд дополнительных исследований, соответствующих следующему алгоритму:

- Анамнез о возможных контактах с туберкулезным больным (подразумевает полное обследование семьи маленького пациента).

- ОАК, ОАМ.

- Флюорограмма легких.

- Посев биологического материала на питательные среды с определением чувствительности к антибиотикам.

- Исследование мокроты на КУБ (кислотоустойчивые микобактерии).

- ИФА – иммуноферментный анализ на специфические антитела в крови или антигены к микобактериям туберкулеза с целью диагностирования стадии болезни.

- ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция для выявления ДНК возбудителя в биологическом материале).

Терапия зависит от результатов обследования и поставленного диагноза.

bezprivychek.ru

23.Вираж туберкулиновых проб и его значение. Дифференциальная диагностика поствакцинальной и инфекционной аллергии.

Появление в течение года первой положительной реакции на туберкулин при пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л у невакцинированного ребенка или подростка называют виражом туберкулиновой чувствительности.

В условиях широкого проведения противотуберкулезной вакцинации новорожденных и ревакцинации детей и подростков в декретированные сроки признаком виража чувствительности к туберкулину принято считать усиление ответной реакции на туберкулин при очередной пробе Манту. Эго усиление проявляется увеличением диаметра инфильтрата в месте введения 2ТЕ ГШД-Л на 6 мм или более по сравнению с его размером гол назад, а также появлением признаков гиперергии к туберкулину.

Вираж чувствительности к туберкулину подтверждает факт состоявшегося первичного инфицирования МБТ и является основанием для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий. Они направлены на предупреждение прогрессирования первичного инфицирования с развитием клинически выраженною туберкулеза и на обнаружение источника инфекции.

По результатам пробы Манту к инфицированным МБТ относят детей и подростков со следующими признаками:

• при ежегодном наблюдении впервые отмечена положительная реакция (папула диаметром 5 мм и более), не связанная с вакцинацией БЦЖ;• в течение 4—5 лет стойко сохраняется положительная реакция с инфильтратом диаметром 12 мм и более:

• в течение года чувствительность к туберкулину резко усилилась — диаметр инфильтрата увеличился на 6 мм или более;

• в течение нескольких лет произошло усиление чувствительности к туберкулину с увеличением диаметра инфильтрата до 12 мм и более.

Вираж реакции на туберкулин, длительное сохранение положительной реакции при наличии инфильтрата диаметром 12 мм и .более, гиперергическая реакция и усиление реакции являются основанием для включения здоровых детей—подростков и взрослых в группу лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом.

В условиях обязательной для детей и подростков внутрикожной вакцинации и ревакцинации БЦЖ положительная njx)6a Манту с 2ТЕ ППД-Л может свидетельствовать как об инфекционной, так и о ноствакциналыюи аллергии.

Для различия между ними учитывают интенсивность туберкулиновой реакции, время от последней прививки БЦЖ, наличие и размер поствакцинального рубца, а также возможный контакт с больным туберкулезом и наличие клинических симптомов заболевания. Для поствакцинальной аллергии характерны сомнительные и нерезко выраженные реакции с инфильтратом диаметром 2—11 мм. Более выраженные реакции на туберкулин с инфильтратом диаметром 12—16 мм бывают у повторно вакцинированных детей и подростков, при наличии больших поствакцинальных рубцов (6—9 мм и более). Поствакциншшная аллергия при повторной пробе через 3 мес имеет тенденцию к ослаблению.

Детям с частыми клиническими проявлениями неспецифической аллергии пробу Манту рекомендуется проводить после десенсибилизирующеи терапии. Сохранение чувствительности к туберкулину на прежнем уровне или ее усиление на фоне лечения подтверждают инфекционный характер аллергии.С эпидемиологических позиций значение массовой туберкулинодиагностики состоит в определении процента инфицированных лиц в больших группах населения и расчетного показателя ежегодного риска инфицирования МБТ. Этот показатель отражает процент впервые инфицированных лиц за истекший год. В их число входят дети и подростки с виражом чувствительности к туберкулину и стойким сохранением или усилением реакции на туберкулин.

При оценке результата пробы Манту необходимо учитывать наличие сопутствующих инфекционных болезней (корь, ветряная оспа, коклюш) или соматической патологии (саркоидоз, бронхиальная астма, ревматизм, злокачественные новообразования). Ответная реакция на туберкулин также зависит от аллергической настроенности организма, фазы овариального цикла у девушек, индивидуальной чувствительности кожи. Нельзя исключать и роль воздействия неблагоприятных экологических факторов в виде повышенного радиационного фона, вредных выбросов химических производств и т. д. Наконец, на результат туберкулиновой пробы могут влиять нарушения, допущенные при ее проведении, а также несоблюдение правил хранения туберкулина.

studfiles.net

9. Вираж туберкулиновых проб и тактика врача при этом.

Вираж – период первичного заражения человека, когда в организм впервые попадает возбудитель туберкулеза.

При этом состояние пробы Манту из отрицательного становится положительным: либо гиперергическим из любой исходной пробы, либо папула при положительном результате увеличивается более чем на 6 мм по сравнению с предыдущей пробой. Можно также определить при помощи ПЦР, иммунологических реакция (РТБЛ, розеткообразования, повреждения нейтрофилов).

Тактика врача:

Подготовка к консультации фтизиатра: ОАК, ОАМ, сведения о прививках, сведения о туберкулиновых пробах, обзорная рентгенография.

Освобождение от прививок 6 месяцев.

Выделение дополнительного выходного дня.

Выяснение источника инфекции.

Ребенок учитывается ПТД по 6А группе диспансерного учета.

Назначается предупредительное лечение (тубазид 8 мг/кг в сутки в течение 3 месяцев).

Направление виражных детей в санаторий.

10. Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов.

Первичный туберкулез возникает при заражении МБТ ранее неинфицированных людей и характеризуется поражением лимфатических узлов, лимфогематогенной диссеминацией инфекции и высокой реактивностью организма к возбудителю заболевания. Возникает в 1-е 5 лет после инфицирования.

Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания первичный туберкулез диагностируют у 0,8-1%. Заболевают в основном дети, подростки и молодые люди. Иногда первичным туберкулезом заболевают лица пожилого и старческого возраста. В этих случаях его рассматривают как рецидив зажившего в детстве первичного туберкулеза. Среди всех форм первичного туберкулеза преобладает (до 60%) туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, значительно реже диагностируют первичный туберкулезный комплекс, первичную интоксикацию, плеврит и др.

Формы.

Ранняя интоксикация детей и подростков.

Первичный туберкулез лимфатических узлов (туберкулез мезентериальных и периферических лимфатических узлов).

Первичный туберкулезный комплекс.

Полисерозиты (полиартриты с перикардитом и перитонитом, с синовиитом.

Общие признаки.

Молодой возраст.

Возникновение заболевания не позднее 4-5 лет после инфицирования.

полиадения обязательно.

частые гиперергические реакции.

Наклонность к лимфогематогенной генерализации, т.к. выражена сенсибилизация, не специфической защиты.

Наклонность к спонтанному излечению.

частое поражение серозных оболочек и бронхов.

Наличие параспецифических реакций (узловая эритема, летучий полиартрит, катар ВДП, экссудативный плеврит).

Наиболее частый исход-кальцинация

быстрый эффект от противотуберкулезной терапии.

Патогенез.

Проникновение МБТ в организм.

Дессиминация.

Неспецифические клеточные воспалительные реакции.

Образование специфических гранулём.

Смешение гранулём в более крупные формы – формирование локальных форм.

Развитие осложнений.

Периоды.

Антеаллергический – от момента заражения до выявления виража.

Аллергический.

Факторы, снижающие резистентность.

Избыточная аллергизация организма.

Суперинфекция (повторное инфицирование).

Социально-бытовые условия.

Интеркуррентные заболевания (корь, грипп, коклюш).

Чем моложе, тем более вероятно заболевание.

Оспенная вакцинация, ревакцинация.

Астенизация

Дисплазия соединительной ткани.

В ответ на введение МБТ в организм, организм отвечает:

1) пробы из отрицательных становятся положительными – вираж, или резко изменяется

положительная реакция.

2) Интоксикационный синдром – время его появления может быть больше, чем

предаллергический период.

3) Полиадения периферических лимфатических узлов.

4) Параспецифические реакции – кератоконьюнктивиты, узловатая эритема, диффузный

нефрит. Время появления больше предаллергического периода.

Внутриутробное заражение ребенка происходит редко. Оно возможно, если мать больна прогрессирующей формой туберкулеза и МБТ через плаценту проникают в плод. Дети рождаются обычно ослабленными, с дефицитом массы тела. В ответ на внутрикожное введение вакцины БЦЖ у них в месте ее введения возникает реакция через 2-3 дня, у неинфицированных — через 4-6 недель.

Большинство людей инфицируются через дыхательные пути и реже через ЖКТ. Если попадание микобактерий заканчивается инфицированием, то в месте их внедрения возникает пролиферация клеток гистиоцитарного ряда, мононуклеаров, сегментоядерных лейкоцитов, лимфоцитов и формируются лимфоплазмоцитарные и гистиомакрофагальные бугорки. С появлением в них скоплений эпителиоидных, единичных многоядерных клеток образуются туберкулезные гранулемы.

Захваченные в макрофагах МБТ подвергается значительным изменениям и задерживается в лимфатических узлах, где вызывают неспецифическую или параспецифическую воспалительную реакцию («малые» туберкулезные изменения).

Развитие первичной туберкулезной инфекции может закончиться на этапе формирований параспецифических реакций, отражающих происходящие в организме иммунные процессы. Эти реакции кратковременны и исчезают с переходом инфекции в латентное состояние (латентный микробизм).

При развитии специфических изменений, в образовании которых принимают участие в основном бактериальные формы микобактерий, организм приобретает повышенную чувствительность замедленного типа, определяемую с помощью туберкулиновых проб. От момента заражения до выявления впервые положительной реакции на туберкулин (предаллергический период) проходит 2-3 недели. Появление чувствительности к туберкулину свидетельствует о формировании иммунных клеток и гуморальных защитных реакций.

Первичное инфицированное у большинства детей и подростков не сопровождается явлениями интоксикации и тогда период от виража туберкулиновых реакций в течение 1 года называют ранним периодом первичной туберкулезной инфекции. Первичное заражение МБТ, вызывающее нарушение функций различных органов и систем, рассматривают как самую раннюю форму первичного туберкулеза — туберкулезную интоксикацию. У детей и подростков, вакцинированных БЦЖ, заражение МБТ не вызывает обычно заболевания, а ранний период первичной туберкулезной инфекции заканчивается формированием устойчивого иммунитета. У невакцинированных или вакцинированных некачественно детей и подростков первичное инфицирование может вызвать заболевание туберкулезом.

Течение туберкулеза у большинства инфицированных людей заканчивается выздоровлением. В туберкулезном очаге рассасывается экссудат, специфические грануляции трансформируются в соединительную ткань, откладываются соли кальция. Параллельно этому процессу происходит трансформация микобактерий в слабовирулентные или персистирующие L-формы. Трансформация микобактерий ускоряется под влиянием противотуберкулезных препаратов. Организм остается инфицированным на все последующие годы, но вместе с тем сохраняющаяся инфекция служит источником, поддерживающим инфекционный иммунитет против туберкулеза. Иногда туберкулезная интоксикация в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции принимает длительное хроническое течение. В этих случаях туберкулезный очаг (очаги) в лимфатических узлах приобретает размер и структуру, позволяющие установить локализацию туберкулезного процесса при тщательном обследовании с помощью R- или эндоскопии.

При прогрессирующем воспалительном процессе распространение инфекции происходит главным образом по лимфатическим путям. Поражаются чаще внутригрудные узлы – пульмональные верхней и средней долей. Инфекция распространяется по лимфатическим сосудам и поражает другие узлы. Специфическое воспаление из лимфатического узла может распространяться за его капсулу, в окружающую клетчатку, на стенку прилежащего бронха, сосуда. Форму туберкулеза, характеризующуюся поражением лимфатических узлов от минимальных изменений (малая форма) до тотального казеозного расплавления с наличием периаденита, туберкулеза бронха (выраженная форма), называют туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов.

Патологическая анатомия.

При туберкулезной интоксикации по материалам биоптатов периферических лимф узлов находят так называемые малые туберкулезные изменения в виде единичных или множественных туберкулезных гранулем, состоящих из эпителиоидных клеток, клеток Пирогова-Лангханса, лимфоцитов и макрофагов, иногда в некоторых гранулемах находят казеоз. У детей с длительной Т-зной интоксикацией формируются малые остаточные посттуберкулезные изменения в виде мелких рубцов со скоплениями лимф. Подобные изменения находят не только в лимфатических узлах, но и в селезенке, интерстициальной ткани легких, печени.

При туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов последние увеличиваются до 1-5 см в диаметре, лимфоидная ткань частично или полностью замещается казеозным некрозом, грануляциями. Грануляции обнаруживаются и вокруг лимфатического узла. При казеозном расплавлении грануляций в стенке бронха формируются язвы, бронхонодулярные свищи. В сегментах, вентилируемых пораженным бронхом, определяются склеротические изменения, хронический бронхит, бронхоэктазы. Распространение грануляционной ткани вокруг сосудистых и нервных стволов в клетчатку средостения приводит к фиброзному уплотнению корня легкого, средостения, медиастинальной и междолевой плевры.

Клиника.

1) Инфильтративная форма – вокруг лимфатических узлов появляется зона перифокальной реакции на лёгочном поле, экссудативный компонент выражен больше, чем казеозный. На рентгенограмме – расширенный, бесструктурный корень лёгкого, тени лимфатических узлов чётко не определены.

2) Малый бронхоаденит. Течение бессимптомное. Незначительное увеличение лимфатических узлов, выявляется случайно. Могут быть симптомы вегетативной дисфункции: потливость, утомляемость, слабость. Туберкулиновые пробы положительные или гиперергические.

3) Туморозная форма. Увеличенный лимфатический узел напоминает опухоль. Начало острое и тяжёлое. Часто бывает распад внутри лимфатического узла.

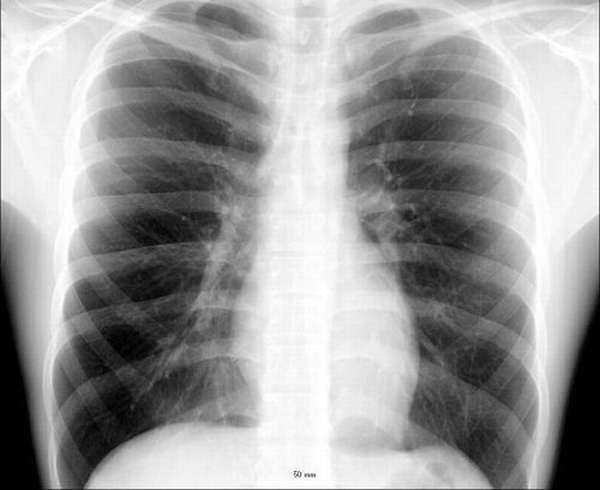

Рентгеносемиотика.

Диагноз первичного туберкулеза во многом определяется качеством рентгенологического исследования, так как у многих больных формируются небольшие поражения в легких и в лимф узлах. Наибольшие затруднения возникают при выявлении туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, которые у здоровых людей рентгенологически не определяются. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и томограммах узлы при значительном увеличении контрастируются на фоне воздушного легкого или в случаях отложения в них солей кальция.

При малых формах туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов рентгенологически выявляются деформация (усиление), обогащение прикорневого рисунка в результате застойного лимфангита, нарушение структур корня и его расширение. В отдаленные сроки наблюдения выявляются более информативные признаки туберкулезного поражения лимфатических узлов – мелкие очаги кальцинации и рубцовое уплотнение корня лёгкого.

Выраженные формы туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов характеризуются значительным увеличением их размеров или, при небольшой гиперплазии, наличием распространенного перифокального воспаления.

Без видимого рентгенологически перифокального воспаления протекает туберкулез паратрахеальных, трахеобронхиальных и бифуркационных лимфатических узлов, реже — бронхопульмональных. На обзорной прямой и боковой рентгенограммах и томограммах обнаруживается преимущественно одностороннее расширение средостения или корня легкого в виде полукруглых или полициклических тканей с четкими контурами. Такую форму туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов называют опухолевидной (туморозной) из-за сходства с рентгенологической картиной опухоли.

Перифокальным воспалением сопровождается обычно туберкулез бронхопульмональных лимфатических узлов. Воспалительный процесс из лимфатического узла распространяется за пределы капсулы в легочную ткань. В связи с этим на рентгенограмме тень корня легкого расширяется и удлиняется, становится выпуклой, с нерезкими, размытыми контурами, корень легкого теряет структурность, проекции крупных бронхов четко не выявляются или исчезают за воспалительной инфильтрацией. Этот вариант туберкулеза лимфатических узлов называют инфильтративной формой. При поражении лимфатических узлов только корня легкого можно говорить о туберкулезном бронхоадените.

При инфильтративном бронхоадените на стадии рассасывания перифокального воспаления контуры корня легкого становятся такими же четкими, как и при опухолевидной форме. Поэтому деление туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов на опухолевидную и инфильтративную формы в определенной степени условно и характеризует фазы туберкулезного процесса. В фазе уплотнения и кальцинации обнаруживается рубцовое уплотнение_ корня легкого, медиастинальной и междолевой плевры. При значительном фиброзе отмечается смещение средостения в пораженную сторону. В казеозно-измененных лимфатических узлах откладываются соли кальция. Отложение солей кальцит происходит неравномерно: крупные лимфатические узлы обычно кальцинируются по периферии, мелкие — пропитываются солями кальция в наружных и центральных отделах.

Иногда у детей и подростков рентгенологически выявляются группы или конгломераты кальцинированных лимфатических узлов, что свидетельствует о длительном, торпидном течении не леченого первичного туберкулеза.

Рентгенологическое исследование является основным методом выявления осложнений первичного туберкулеза. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов наиболее часто осложняется нарушением проходимости бронха с развитием гиповентиляции и ателектаза. Ателектазированный участок легкого на рентгенограмме представляет однородное затемнение, четкие контуры которого соответствуют границам сегмента, доли. Ателектазированный участок уменьшен в объеме, в связи с чем в его сторону смещены корень легкого и органы средостения, эмфизематозно расширены непораженные отделы легкого. В дальнейшем, при восстановлении вентиляции, прозрачность легкого повышается, но в нем выявляются участки уплотнения, фиброзно-измененные стенки бронхов, сосудов, междольковые и межсегментарные перегородки.

studfiles.net

23) Вираж туберкулиновых проб и его значение. Дифференциальная диагностика поствакцинальной и инфекционной аллергии.

Появление в течение года первой положительной реакции на туберкулин при пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л у невакцинированного ребенка или подростка называют виражом туберкулиновой чувствительности.

В условиях широкого проведения противотуберкулезной вакцинации новорожденных и ревакцинации детей и подростков в декретированные сроки признаком виража чувствительности к туберкулину принято считать усиление ответной реакции на туберкулин при очередной пробе Манту. Эго усиление проявляется увеличением диаметра инфильтрата в месте введения 2ТЕ ГШД-Л на 6 мм или более по сравнению с его размером гол назад, а также появлением признаков гиперергии к туберкулину.

Вираж чувствительности к туберкулину подтверждает факт состоявшегося первичного инфицирования МБТ и является основанием для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий. Они направлены на предупреждение прогрессирования первичного инфицирования с развитием клинически выраженною туберкулеза и на обнаружение источника инфекции.

По результатам пробы Манту к инфицированным МБТ относят детей и подростков со следующими признаками:

• при ежегодном наблюдении впервые отмечена положительная реакция (папула диаметром 5 мм и более), не связанная с вакцинацией БЦЖ;

• в течение 4—5 лет стойко сохраняется положительная реакция с инфильтратом диаметром 12 мм и более:

• в течение года чувствительность к туберкулину резко усилилась — диаметр инфильтрата увеличился на 6 мм или более;

• в течение нескольких лет произошло усиление чувствительности к туберкулину с увеличением диаметра инфильтрата до 12 мм и более.

Вираж реакции на туберкулин, длительное сохранение положительной реакции при наличии инфильтрата диаметром 12 мм и .более, гиперергическая реакция и усиление реакции являются основанием для включения здоровых детей—подростков и взрослых в группу лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом.

В условиях обязательной для детей и подростков внутрикожной вакцинации и ревакцинации БЦЖ положительная njx)6a Манту с 2ТЕ ППД-Л может свидетельствовать как об инфекционной, так и о ноствакциналыюи аллергии.

Для различия между ними учитывают интенсивность туберкулиновой реакции, время от последней прививки БЦЖ, наличие и размер поствакцинального рубца, а также возможный контакт с больным туберкулезом и наличие клинических симптомов заболевания. Для поствакцинальной аллергии характерны сомнительные и нерезко выраженные реакции с инфильтратом диаметром 2—11 мм. Более выраженные реакции на туберкулин с инфильтратом диаметром 12—16 мм бывают у повторно вакцинированных детей и подростков, при наличии больших поствакцинальных рубцов (6—9 мм и более). Поствакциншшная аллергия при повторной пробе через 3 мес имеет тенденцию к ослаблению.

Детям с частыми клиническими проявлениями неспецифической аллергии пробу Манту рекомендуется проводить после десенсибилизирующеи терапии. Сохранение чувствительности к туберкулину на прежнем уровне или ее усиление на фоне лечения подтверждают инфекционный характер аллергии.

С эпидемиологических позиций значение массовой туберкулинодиагностики состоит в определении процента инфицированных лиц в больших группах населения и расчетного показателя ежегодного риска инфицирования МБТ. Этот показатель отражает процент впервые инфицированных лиц за истекший год. В их число входят дети и подростки с виражом чувствительности к туберкулину и стойким сохранением или усилением реакции на туберкулин.

При оценке результата пробы Манту необходимо учитывать наличие сопутствующих инфекционных болезней (корь, ветряная оспа, коклюш) или соматической патологии (саркоидоз, бронхиальная астма, ревматизм, злокачественные новообразования). Ответная реакция на туберкулин также зависит от аллергической настроенности организма, фазы овариального цикла у девушек, индивидуальной чувствительности кожи. Нельзя исключать и роль воздействия неблагоприятных экологических факторов в виде повышенного радиационного фона, вредных выбросов химических производств и т. д. Наконец, на результат туберкулиновой пробы могут влиять нарушения, допущенные при ее проведении, а также несоблюдение правил хранения туберкулина.

studfiles.net

Вираж пробы Манту у детей

Каждый ребенок в процессе развития сдает такой анализ, как туберкулиновая проба, более известное под названием «Манту». Иногда при появлении положительной реакции, врачи называют ее, вираж Манту. Давайте рассмотрим, что это такое и насколько это опасно.

Что означает вираж Манту

Прививка Манту заключается в том, что пациенту вводится проба, состоящая из неопасного количества бактерий, являющихся возбудителем туберкулеза.

Необходимость их введения в организм заключается в том, что по результату прививки можно обнаружить, имеется ли возбудитель заболевания в организме ребенка или нет.

Как известно, проба вводится в предплечье руки и результат реакции, отражающийся в изменении цвета кожи или образовании уплотнения, так называемой папулы, будет говорить о поставке того или иного диагноза.

Реакция на Манту у ребенка может быть следующей:

- Отрицательная – папула полностью отсутствует или ее размер не превышает 1 мм;

- Сомнительная – имеется покраснение или папула достигает размеров от 2 до 4 мм;

- Положительная – размер папулы превышает 5 мм. У детей ее размер может достигать 17 мм и более.

Вираж Манту обозначает изменение реакции с отрицательной на положительную. Проще говоря, результат введенной пробы выражается в увеличенной форме папулы в сравнении с предыдущей реакцией.

Положительной считается реакция Манту, при которой размер папулы превышает 5 мм

Положительной считается реакция Манту, при которой размер папулы превышает 5 ммПоставить диагноз «вираж Манту» может только врач. Говорить об этом явлении на основе самостоятельных выводов не стоит.

Признаки виража Манту

Определяют вираж после пробы Манту на основе состояния места ввода инъекции. В первую очередь оно отличается значительным покраснением.

Но если для взрослых пациентов, это достаточно серьезный показатель, то для детей покраснение не является главным критерием. В зоне покраснения отчетливо выражена папула. Ее размер в этом вопросе будет говорить о возможности диагноза.

Признаками виража пробы Манту являются следующие показатели:

- Реакция впервые положительная – размер папулы превышает 5 мм;

- Увеличение предыдущей реакции более чем на 6 мм;

- Размер папулы более 12 мм, при условии, что прошло более трех лет с вакцинации БЦЖ.

Пример: Если после пробы Манту размер папулы составил 8 мм, то врач воспользуется имеющимися данными предыдущей прививки. В случае если диаметр папулы в прошлый раз достигал 3-4 мм, то реакция будет зафиксирована, как нормальная. Но, если размер папулы в результате предыдущей пробы не превышала 1 мм или ее вовсе не было, такая большая разница в размере образовавшегося инфильтрата, будет являться основанием для постановки диагноза «вираж пробы манту».

Более серьезными признаками развития болезни могут быть:

- Опухоль на месте введения пробы в течение длительного времени;

- Характерный вид реакции: ярко-красная дорожка от места укола вплоть до самого локтя;

- Появившиеся на месте пробы волдыри, пузырьки, гнойные образования.

В таких случаях не стоит терять времени, необходимо в срочном порядке обратиться к лечащему врачу.

Причины возникновения

Несмотря на то, что проба Манту осуществляется для обнаружения развивающегося в организме туберкулеза, не всегда положительная реакция говорит о наличии этого серьезного диагноза.

Причинами Виража манту у детей могут служить:

- Протекающий или формирующийся в организме туберкулез;

- Туберкулиновая инфекция;

- Аллергия на компоненты препарата;

- Повышенная чувствительность и индивидуальная особенность кожи;

- Нарушение правил ухода за местом введения пробы;

- Нарушения в технике постановки укола;

- Используемые препараты имеют непригодный срок годности или являются подделкой.

Как видно, существует достаточно много причин, которые могут стать следствием виража после Манту.

Протекающий или формирующийся в организме туберкулез – не единственная причина, дающая положительную реакцию Манту

Протекающий или формирующийся в организме туберкулез – не единственная причина, дающая положительную реакцию МантуПо этой причине стоит внимательно отнестись к предстоящей прививке и адекватно оценить состояние ребенка. Среди противопоказаний к проведению пробы значатся:

- Заболевания кожи;

- Эпилепсия;

- Хронические заболевания в период острого обострения;

- Протекающая аллергия.

Сниженный иммунитет на фоне перечисленных и иных заболеваний в острой форме, могут способствовать ложноположительному результату Манту. По этой же причине не допускается проведение прививок в детских учреждениях, где объявлен карантин.

В таких случаях допускается проведение повторной пробы или перенос сроков проведения прививки на тот момент, когда нарушения в организме будут исключены. Нередки случаи, когда повторная проба демонстрирует отрицательный вираж.

Действия при обнаружении виража пробы Манту у ребенка

Если был установлен вираж пробы, то в первую очередь необходимо исключить все факторы, которые могли оказать влияние на вероятность ложноположительного результата.

После обнаружения положительной реакции Манту обязателен тщательный осмотр у врача

После обнаружения положительной реакции Манту обязателен тщательный осмотр у врачаСледующим шагом становится полное обследование ребенка у врача, которое предполагает:

- Оценка общего состояния ребенка на предмет кашля, высокой температуры, быстрой утомляемости;

- Общие анализы крови и мочи;

- Узи органов.

При посещении врача стоит иметь при себе данные о проводимых вакцинах ребенка, результаты всех проведенных проб Манту и сведения об имеющихся аллергиях.

Для уточнения диагноза проводят флюорографию грудной клетки. Еще одним способом является микробиологический посев мокроты. Стоит понимать, что обследование необходимо пройти всем членам семьи для исключения возможности заболевания.

Если инфицирование туберкулезом все-таки было выявлено, дальнейшее наблюдение и лечение ребенка будет осуществляться в противотуберкулезном диспансере.

zdorovie-legkie.ru

11. Туберкулиновая проба Манту, методика оценки результатов.

Для массовой туберкулинодиагностики используется внутрикожная проба Манту с 2 ТЕ PPD—L.

Показания к проведению пробы Манту:

Своевременная диагностика туберкулеза и инфицированности у детей и подростков

Отбор контингента для ревакцинации ВСG

Дифференциальная диагностика туберкулеза со сходными заболеваниями

Изучение уровня инфицированности населения

Ежегодному обследованию подлежат практически здоровые дети, начиная с 12-месячного возраста, подростки и лица молодого возраста. Противопоказания:

Острые инфекционные заболевания

Хронические инфекционно-аллергические заболевания (ревматизм, бронхиальная астма)

Кожные заболевания

Идиосинкразия

Эпилепсия

Техника проведения пробы Манту.

Для проведения пробы Манту и оценки ее результатов требуются следующие материалы и инструменты:

Очищенный туберкулин PPD—L в стандартном разведении активностью в 2 ТЕ в 0.1 мл из расчета 1 флакон на 25 или 15 человек.

Туберкулиновые однограммовые шприцы и иглы

70 % Спирт, вата, миллиметровая линейка из прозрачной пластмассы.

При выполнении внутрикожной пробы Манту необходимо:

Снять центральную часть металлического колпачка резиновой пробки флакона и протереть ее спиртом.

Проколоть стерильной иглой резиновую пробку и набрать в шприц 0.2 мл туберкулина, оставив иглу во флаконе на время работы до полного расходования туберкулина.

Удалить из шприца пузырьки воздуха и избыток раствора, оставив точно 0.1 мл туберкулина

Надеть на шприц иглу так, чтобы ее срез и деления шкалы лежали в одной плоскости

Обработать среднюю треть предплечья спиртом и фиксируя кожу натяжением ввести конец иглы внутрикожно

Ввести 0.1 мл раствора туберкулина. При правильно выполненной внутрикожной пробе на месте введения туберкулина образуется папула с поверхностью в виде лимонной корочки размером 6-7 мм.

Через 72 часа после введения туберкулина измерить поперечный к оси руки диаметр инфильтрата с помощью линейки.

Реакция на туберкулин протекает по типу ГЗТ. При этом в ответ на введение туберкулина возникает 3 вида реакций:

Местная — возникает в месте введения. Характеризуется гиперемией и образованием папулы.

Общая реакция. Может проявляться ухудшением самочувствия, недомоганием, повышением температуры и тд.

Очаговая реакция. Проявляется изменениями в очаге туберкулеза у больного туберкулезом.

При оценке пробы Манту выделяют следующие виды реакций:

Отрицательная — на месте введения туберкулина только уколочная реакция

Сомнительная — только гиперемия или папула диаметром от 2 до 4 мм

Положительная — папула диаметром 5 мм и более

а) Слабоположительная (гипоергическая) — диаметр папулы 5-10 мм

б) Нормэргическая — папула диаметром от 10 до 17 мм у детей и от 10 до 21 мм у взрослых

в) Резкоположительная (гиперергическая) — папула более 17 мм у детей и более 21 мм у взрослых, а также при появлении везикул, булл, лимфан- гита, регионарного лимфаденита, независимо от диаметра папулы.

Положительная реакция на туберкулиновую пробу свидетельствует о сенсибилизации организма к туберкулину, что может наблюдаться при инфицированности (инфекционная аллергия), а также в течение 5-7 лет после вакцинации вакциной BCG (поствакцинальная аллергия).

Усиление реакции -Инфекционно-аллергические заболевания (бронхиальная астма, ревматизм)

Существуют факторы, способствующие усилению или ослаблению реакции на туберкулин (феномен парааллергии):Ослабление реакции

Корь, краснуха, скарлатина

Коклюш

Малярия

Рак

Лимфогранулематоз

Саркоидоз

Микседема

Беременность

— Терапия глюкокортикоидами и цитостатиками

Виражом туберкулиновой пробы называется

Переход отрицательной в предшествующем году реакции в положительную у невакцинированных вакциной BCG

Появление впервые положительной реакции у привитых через 2 и более лет после вакцинации и ревакцинации

Нарастание размера реакции на 6 мм и более у вакцинированных.

Гиперергический характер реакции и вираж туберкулиновой пробы свидетельствуют о 100 % инфицированности ребенка и о возможном развитии заболевания. Такие дети Должны быть направлены на дообследование.

studfiles.net

Вираж туберкулиновой пробы | Моя беременность

Вираж туберкулиновой пробы — увеличение диаметра папулы по сравнению с прошлогодним результататом манту у детей. Вираж туберкулиновой пробы является очень ценным диагностическим признаком. Ставят диагноз вираж туберкулиновой пробы при:

- впервые положительной реакции после ранее отрицательной или же сомнительной;

- увеличении реакции на 6 мм и более;

- гиперерргической реакции пробы манту у детей — более 17 мм;

- проба манту более 13 мм спустя 3-4 года после вакцинации БЦЖ.

Вираж туберкулиновой пробы свидетельствует о произошедшем инфицировании. Естественно необходимо исключить все факторы — аллергия к компонентам туберкулина, аллергию на другие вещества, перенесенную инфекцию, факт недавней вакцинации БЦЖ, а также другой вакциной менее 1 месяца назад. Туберкулин не является полноценным антигеном, не может вызывать формирование иммунитета.

Вираж туберкулиновой пробы

Вираж туберкулиновой пробы подтверждает факт состоявшегося первичного инфицирования МБТ и является основанием для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий. Эти мероприятия направлены на предупреждение прогерссирования первичного инфицирования с развитием клинически выраженного туберкулеза и на обнаружение источника инфекции.

Вираж туберкулиновой пробы часто пропускается, так как у 47 процентов детей с первичным инфицированием имеют низкую чувствительность к туберкулину, которая оценивается как аллергия, только увеличение реакции на пробу манту подтверждало инфицирование туберкулезом.

Реальный случай: у ребенка вираж туберкулиновой пробы. Сделали рентген, сдали анализы, осмотрены несколькими врачами, все нормально. Зачем назначается курс лечения? Если Манту у ребенка из отрицательной стала положительной, значит в организме появилась туберкулезная палочка, идет выработка иммунитета. Вызвало ли это туберкулез? Самый простой выход — анализ крови, рентген. Если выявляется туберкулез — лечим туберкулез. Если возникают сомнения, то проводится курс профилактической терапии, например, изониазидом. Осмотр, кровь, рентген показал, что все нормально, но врач назначает противотуберкулезный антибиотик? Существует небольшая вероятность, что через год, через десять лет разовьется туберкулез. В таких случаях матери винят врачей, что они не лечили, когда это было нужно. После возникновения таких ситуаций, врачи назначают антибиотик, чтобы исключить даже данную ничтожную вероятность.

Рекомендуем к прочтению статьи по беременности

- Температура при прорезывании зубов

Мамы и папы с нетерпением ждут, когда у ребенка начинают появляются первые зубки. Этот момент приносит радость только самим родителям, но не […] - Прививка от краснухи

Прививку от краснухи стали делать достаточно давно. На территории России детям чаще всего делают тройную прививку корь-краснуха-паротит, то есть […] - Как поднять ребенку иммунитет

В настоящее время родители детей все чаще сталкиваются с проблемой слабого иммунитета. Родителям стоит беспокоиться об укреплении иммунитета […] - Внутричерепное давление у ребенка

Внутричерепное давление у ребенка – давление жидкости, которая находится в желудочках головного мозга, а также в канале спинного мозга. Эта […] - Соскоб на энтеробиоз

Соскоб на энтеробиоз позволяет выявить наличие яиц остриц. Соскроб на энетробиоз необходимо проводить всем детям 1-2 раза в год. Соскоб на […] - Плохой аппетит у ребенка

Плохой аппетит у ребенка – распространенное явление. Почти в каждой второй семье возникают проблемы с едой, ребенок пытается вылезти из […] - Запах изо рта у ребенка

Каждый родитель очень трепетно относится к здоровью своего чада, поэтому запах изо рта у ребенка – сигнал для беспокойства для […]

moyaberemennost.ru