фото, симптомы, лечение и последствия

Менингитом в медицинской практике называют довольно опасное заболевание, протекающее, как правило, в тяжелой форме. Сразу стоит отметить, что патология поражает взрослых и детей. По данным статистики, чаще болеют мальчики. Возникает состояние вследствие влияния на организм вирусной, бактериальной или грибковой инфекции. Эта статья поможет разобраться с симптомами менингита у детей, способами лечения, последствиями, а также заболевание можно будет увидеть на фото.

Возбудители инфекции

Многие считают, что менингит – это заболевание, вызванное определенным болезнетворным микроорганизмом. Это далеко не так. Возбудители болезни – это многочисленные патогенные агенты. Наиболее часто патологию у детей от двух месяцев жизни вызывают такие вирусы и бактерии:

- Neisseria meningitidis;

- Listeria monocytogenes;

- Streptococcus pneumoniae;

- Haemophilus influenzae.

Когда дело касается новорожденных, здесь причиной менингита становятся такие микроорганизмы, как Streptococcus agalactiae и Escherichia coli. Кроме этого, у больных, имеющих врожденные или приобретенные травмы головного мозга, часто обнаруживается стафилококковая инфекция, анаэробные бактерии, полимикробная флора.

Причины болезни

Если говорить о патогенезе болезни, следует отметить, что возбудители менингита могут попасть в область головного мозга и непосредственно в субарахноидальное пространство различными путями. Чаще точно диагностировать путь проникновения патогенного агента не удается.

При бактериальных менингитах возбудитель попадает в головной мозг двумя путями. Первичный бактериальный менингит возникает вследствие попадания болезнетворной бактерии непосредственно со слизистой оболочки к тканям мозга. Вторичный – распространение инфекции с близлежащих очагов, например, из области ЛОР-органов или из отдаленных участков, таких как легкие и некоторые другие.

В субарахноидальное пространство вирусы, грибы и бактерии попадают с током крови и лимфы. Именно в этой области головного мозга отсутствует клеточная и гуморальная защита от патогенных микроорганизмов. Кроме этого, патогенные микроорганизмы отлично размножаются в этой среде, ведь здесь постоянные условия влажности, температуры и наличия питательных веществ. Размножение патогенной микрофлоры происходит до момента фагоцитоза. В результате сложных реакций, в которых принимают участие микроглиальные клетки, запускается реакция организма в виде развития воспалительного процесса. После этого у больного развивается ряд клинических признаков, позволяющих диагностировать менингит.

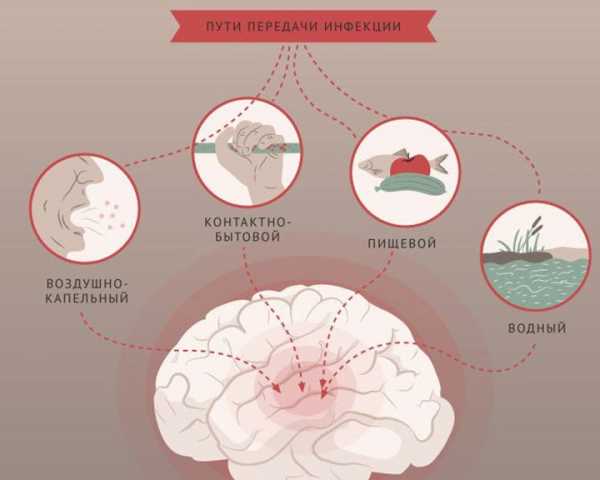

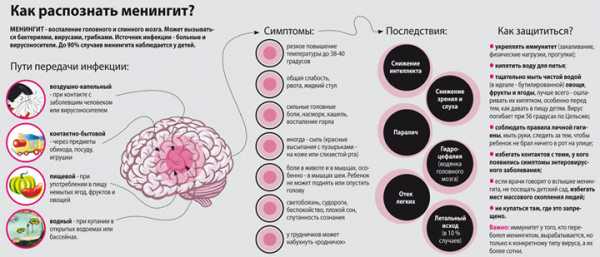

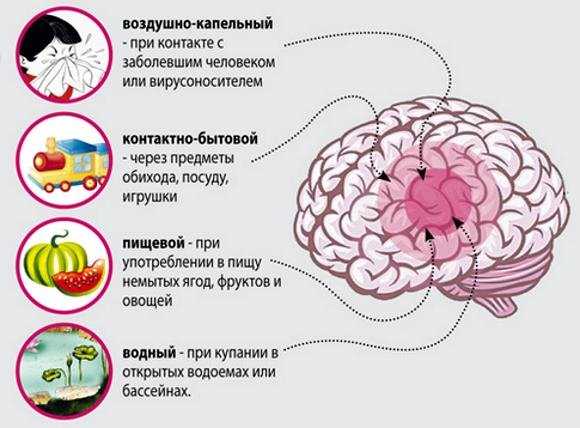

Пути заражения

Часто родители спрашивают, как передается менингит и отчего он бывает? На самом деле, передается не менингит, а микроорганизмы, спровоцировавшие его. Если рассматривать вопрос о том, заразна ли эта патология, ответ будет однозначно положительным. Заболеть можно при контакте с инфицированным человеком.

В связи с тем, что возбудителями менингита выступают вирусы, бактерии или грибы, пути передачи могут быть следующими:

- воздушно-капельный;

- контактно-бытовой;

- орально-фекальный;

- от матери к ребенку при родах, если женщина была инфицирована во время беременности

- через плохо помытые овощи и фрукты;

- через воду и грязные руки.

Защитить ребенка можно при соблюдении правил гигиены, а также путем ограждения пациента от зараженного человека.

Виды менингита

Медики различают несколько видов патологии. В зависимости от этиологии, различают инфекционный, инфекционно-аллергический, грибковый, нейровирусный, травматический и микробный вид патологии. Менингиты микробного типа делятся на гриппозный, серозный, туберкулезный и герпетический. Кроме этого, болезнь классифицируется в зависимости от места локализации:

- пахименингиты – поражение твердых оболочек головного мозга;

- лептоменингиты – поражение мягкой и паутинной оболочки мозга;

- панменингиты – поражение всех оболочек органа.

Стоит отметить, что при развитии воспалительного процесса вследствие поражения патогенной микрофлорой в области паутинного пространства, патологию выделяют в отдельную группу. При этом она имеет название арахноидит.

В зависимости от происхождения патология делится на первичные менингиты (нейровирусные формы болезни) и вторичные (вследствие поражения сифилисной, туберкулезной, серозной и другими инфекциями). Если брать во внимание характер жидкости, циркулирующей в желудочках головного мозга (ликвор), менингит делят на гнойный, серозный, геморрагический и смешанный тип.

Все типы заболевания имеют похожую клиническую картину. У больного отмечается повышение внутричерепного давления, сильная головная боль распирающего характера. Человек ощущает сильное давление в области ушей, висков и глаз. Значительно увеличивается реакция на звуки и свет, нередко возникает сыпь, рвота, повышение температуры тела.

Обращаться в больниц следует, не дожидаясь развития опасных симптомов. Быстрая реакция на проблему поможет сохранить жизнь малыша, предотвратить тяжелые последствия.

Код по МКБ-10

Согласно международной классификации болезней, менингит делят на несколько видов:

- гриппозный — G00.0;

- пневмококковый — G00.1;

- стрептококковый — G00.2;

- стафилококковый — G00.3;

- менингит, спровоцированный другими возбудителями — G00.8;

- неустойчивый бактериальный — G00.9.

Общая классификация болезней нервной системы — G00-G99. Воспалительные заболевания центральной нервной системы — G00-G09.

Симптомы менингококкового менингита

Возбудителем этого вида патологии у детей является менингококк. При этом начало менингита имеет острый характер, у больного возникают менингеальные и общемозговые симптомы. Среди них следует выделить такие:

- резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов;

- ломота в теле, сильная боль в голове;

- болезненные ощущения при движении глазами;

- головокружение, тошнота;

- рвота «фонтаном», которая не влечет за собой облегчения;

- жажда.

Менингококковая инфекция у детей вызывает усиление реакции на такие раздражители, как прикосновения, звук, свет.

Больной вздрагивает, что свидетельствует о судорожной готовности организма. Если говорить о детях до года, стоит сделать акцент на том, что у них судороги – это первый признак развивающегося менингита. Если же судороги возникают у более старших детей, то речь идет о тяжелом течении болезни, что требует немедленной госпитализации. Спустя 8-12 часов у ребенка отмечается менингеальный синдром. При этом возникает ригидность мышц затылочной области, а также симптомы раздражения оболочек головного мозга (симптомы Кернига) и признаки Брудзинского. При тяжелом течении развиваются парезы, снижаются или отсутствуют рефлексы.

Характер сыпи

Появление высыпаний на теле – это специфический признак менингококковой инфекции у детей. Кожные поражения встречаются в 70-90% случаев. На теле ребенка образовываются высыпания неправильной формы. Они могут быть мелкого диаметра или сливаться между собой. Локализуются такие проявления на веках, склерах, бедрах, ягодицах. С дальнейшим развитием менингита участки с некрозом отторгаются, что ведет к образованию рубцов. В особо тяжелых ситуациях возможно развитие заражения крови, вследствие чего может наступить смерть.

Главное отличие менингеальной сыпи заключается в том, что она не возвышается над поверхностью дермы, имеет участок некроза в центре.

Другие симптомы

Кроме основных признаков менингококковой инфекции у детей, можно отметить такие симптомы:

- некроз кожных покровов. Из-за тяжелого и длительного течения болезни страдают кровеносные сосуды. В них развивается воспаление и тромбоз. В результате возникает ишемия сосудов, подкожные кровоизлияния. Наиболее выражен этот признак на тех участках дермы, где есть сдавливание. Образовавшиеся при этом язвы заживают довольно долго, часто присоединяется бактериальная инфекция, формируются коллоидные рубцы. Некроз тяжело поддается лечению;

- конъюнктивит и увеит. Такие осложнения являются довольно распространенными явлениями при менингококковой инфекции. Как правило, современное антимикробное лечение позволяет избежать тяжелых последствий в виде панофтальмита и слепоты;

- косоглазие. Отводящий черепной нерв проходит вдоль основания головного мозга. Тяжелое течение болезни этого типа нередко сопровождается развитием косоглазия. Происходит это из-за поражения этого нерва и развития паралича латеральных прямых глазных мышц. При грамотном лечении такой симптом уходит через 10-14 суток;

- частичная или полная глухота, которая не поддается лечению. Такое грозное осложнение может возникать у детей вследствие распространения возбудителя в область внутреннего уха. Предотвратить это последствие помогает лишь своевременное лечение менингита.

Исходя из вышеописанной информации видно, что патология имеет довольно тяжелые симптомы и опасные осложнения у детей.

При развитии первых признаков болезни нельзя медлить. Каждая минута развития менингита влечет за собой риск возникновения необратимых последствий.

Признаки гнойного менингита

Гнойный менингит – это тяжелая форма патологии у детей, которую вызывают несколько видов инфекции. Патология делится на менингококковую (возбудитель менингококк), пневмококковую (возбудитель пневмококк) и гемофильную форму (возбудитель гемофильная палочка).

Общие симптомы у детей

Начало заболевания, как и при других формах менингита, имеет стремительное и острое течение. С первых суток поражения головного мозга инфекцией у пациента повышается температура тела до отметок 38-39 градусов. В отдельных случаях у ребенка температурные показатели достигают 40 градусов Цельсия. Важно отметить, что традиционные жаропонижающие препараты, такие как Парацетамол, Ибупрофен и другие, не помогают нормализовать температуру.

К распространенным симптомам гнойного менингита у детей относят:

- резкую головную боль. При этом четко определить ее локализацию не удается. Усиливается боль при ярком свете, громких звуках, смене положения тела;

- тошнота, не обусловленная приемами пищи. У многих детей тошнота сопровождается рвотой. Противорвотные медикаментозные препараты при этом не дают ожидаемого лечебного эффекта;

- светобоязнь. При ярком свете у ребенка возникает боль в глазах. Неприятные ощущения усиливаются при попытке рассмотреть какой-либо предмет;

- судорожный синдром. При попытке вытягивания ног у ребенка отмечается усиление головной боли и напряжения в области задней поверхности шеи. Этот симптом является одним из положительных менингеальных признаков;

- при тяжелом течении у пациента отмечается дрожание конечностей. Обычно такие проявления требуют проведения немедленных медицинских мероприятий в реанимационном блоке.

Кроме этого, нарастают признаки интоксикации организма. Резко ухудшается общее самочувствие ребенка. Дети капризничают, становятся вялыми, отказываются от кормления. Грудные малыши плачут даже на руках. Из-за высокой температуры развивается сонливость, слабость. При отсутствии лечения последствия такого состояния могут быть самыми негативными.

Характер высыпаний

Как выглядит сыпь у детей при менингите? Появление сыпи на теле относится к неблагоприятным симптомам во время течения болезни. Такой характерный признак встречается на всех участках тела, в ротовой полости. Чаще ее можно увидеть по бокам тела, на животе, ягодицах, стопах. Сыпь может иметь мелкий диаметр, сливаться между собой в более крупные образования.

Проявления серозного менингита

Считается, что в большинстве случаев серозный менингит вызывают вирусные заболевания. Как правило, это энтеровирусы. Реже патологию вызывает вирус эпидемического паротита, грипп, парагрипп и герпес. Подвержены заболеванию преимущественно дети в возрасте до 7 лет.

Первые симптомы болезни

Инкубационный период серозного менингита длится обычно от трех до десяти суток. Продолжительность его зависит от иммунной системы ребенка. После окончания инкубационного периода появляются первые характерные признаки:

- боль при касании к черепу – симптом Пулатова;

- сокращение мышц лица при попытке нажатия на скулы – симптом Бехтерева;

- ноги ребенка невозможно разогнуть, он держит их согнутыми под прямым углом – симптом Кернига;

- если голову малыша попытаться наклонить вперед, он автоматически подтягивает ноги – верхний симптом Брудзинского;

- непроизвольное подтягивание ног к туловищу при надавливании на низ живота – средний симптом Брудзинского;

- если ребенку разогнуть одну ногу, вторая будет сгибаться непроизвольно – нижний симптом Брудзинского.

По этим признакам можно легко заподозрить менингит. Симптомы видно на фото.

Если родители обнаружили хотя бы один или несколько из них, нужно обязательно вызвать скорую помощь.

Клиника дальнейшего развития патологии

К симптомам, указывающим на поражение тканей и нервов головного мозга, относят:

- повышение температуры тела;

- снижение остроты зрения и слуха;

- двоение картинки перед глазами;

- развитие косоглазия;

- апатию, капризность, сонливость или, наоборот, возбуждение сознания;

- у некоторых детей появляются галлюцинации;

- опущение верхнего века, непроизвольное колебание глаз.

Некоторые признаки могут отсутствовать или проявляться слабо. Связано это с особенностями организма того или иного ребенка.

Характер высыпаний

Появление сыпи на теле – это довольно опасный знак, который нередко ведет к негативным последствиям, образованию язв. На теле при этом образовываются красные или розовые пятна, которые на несколько секунд исчезают при надавливании. С дальнейшим развитием болезни эти пятна становятся более темными, приобретают синеватый оттенок с четким центром посредине. При обнаружении подобного признака следует немедленно вызывать медиков, так как подобные высыпания свидетельствуют о начавшемся некрозе тканей. При отсутствии лечения ребенок может умереть.

Симптомы туберкулезного менингита

Развивается этот вид заболевания при поражении головного мозга туберкулезной палочкой. Инфекция передается воздушно-капельным путем, способна поражать детей и взрослых. Чаще туберкулезный менингит выявляется у детей от 2 до 6 лет. Начало патологии, как правило, носит острый или подострый характер.

Первые проявления

Туберкулезный менингит у детей начинается с продромальной стадии. При этом у ребенка возникают такие клинические признаки:

- головная боль, которая более выражена в вечернее время;

- многократная рвота, которая не связана с кормлением;

- апатия, сонливость;

- негативная реакция на шум и яркий свет;

- безразличие к окружающим событиям;

- субфебрильные показатели температуры тела;

- бледность дермы.

Часто такие признаки родители путают с переутомлением или простудой, поэтому не спешат обращаться к врачу.

Особенности дальнейшего течения болезни

Через несколько суток у ребенка симптоматика ухудшается. Малыш становится беспокойным, плохо спит и кушает. Нарушается стул, появляется тахикардия, нарушение дыхания. Температура тела повышается до 38 градусов. Через 3-5 суток признаки снова усиливаются:

- появляются менингеальные признаки – симптомы Брудзинского, Кернига;

- возникают судороги, паралич;

- дыхание становится неровным;

- нарушается сердечный ритм;

- возникает косоглазие и птоз;

- развивается светобоязнь.

Как и при других формах патологии, на теле ребенка может появляться сыпь, что свидетельствует о тяжелом течении болезни. При отсутствии медицинской помощи в большинстве случаев наступает смертельный исход.

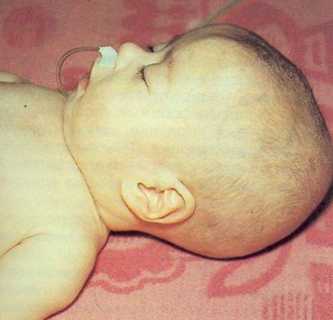

У грудничков раннего возраста туберкулезный менингит сопровождается набуханием родничка.

Последствия инфекционной патологии

Если своевременно выявить менингит у ребенка и провести необходимое лечение, последствия при его серозной форме, как правило, развиваются крайне редко. Если же лечение отсутствует или заболевание протекает в тяжелой форме, осложнения могут иметь следующий характер:

- снижение качества сна;

- трудности восприятия информации ребенком;

- нарушение концентрации внимания и памяти;

- частые боли в голове;

- судороги, часто наблюдающиеся в ночное время.

Чаще описываемые последствия имеют слабовыраженный характер, могут наблюдаться в течение пяти лет после менингита. Если малыш заболел в 11-13 лет, то до 17 лет у него все еще могут возникать различные осложнения. В более взрослом возрасте они пропадают самостоятельно.

Осложнения после гнойного менингита

Если в детском возрасте пациент перенес гнойный менингит с тяжелым течением, последствия могут быть такими:

- нарушение речи;

- снижение зрения и слуха, включая их полную утрату;

- нарушение умственного развития ребенка;

- сбои в работе опорно-двигательного аппарата;

- развитее эпилепсии;

- паралич, судороги.

Гнойная форма инфекционной патологии считается одной из самых опасных, тяжело поддается лечению. В связи с этим и последствия болезни могут носить довольно серьезный характер.

Инвалидность — одно из тяжелейших последствий различных форм менингита.

Последствия менингококковой инфекции

Касательно менингококкового менингита, можно выделить такие последствия:

- парезы, паралич;

- гидроцефалию;

- эпилепсию;

- нейроэндокринные расстройства;

- церебрастению;

- пиелиты, циститы;

- обострение хронических заболеваний.

Для профилактики и лечения различных последствий после перенесения менингита пациенту необходима грамотная реабилитация, которая проводится в условиях стационара. В дальнейшем ребенку рекомендуется проходить санаторно-курортное лечение, посещать оздоровительные детские лагеря.

Опасные для жизни осложнения

Грозными последствиями перенесения менингита в детстве принято считать состояния, возникающие примерно у 5% больных при гнойном или осложненном течении болезни. К ним относят:

- повторное воспаление оболочек головного мозга;

- менингоэнцефалит;

- нарушение дыхательной и сердечно-сосудистой системы;

- отек головного мозга;

- стойкое повышение внутричерепного давления;

- смерть.

Уберечь ребенка от вышеописанных состояний помогает лишь своевременная диагностика заболевания и его грамотное лечение.

Халатное отношение к здоровью малыша и попытки самолечения, как правило, приводят к тяжелым последствиям.

Диагностика

Менингизм у детей требует немедленной диагностики и лечения. Кроме проверки симптомов Кернига и Брудзинского, во время постановки диагноза врачи используют такие методы:

- сбор и исследование анализа крови, мочи;

- оценку уровня глюкозы, мочевины, креатинина и других показателей;

- мазки из носа и ротовой полости на патогенные микроорганизмы;

- анализ крови на ВИЧ-инфекцию;

- печеночные пробы;

- исследование серологических показателей крови;

- биохимический анализ;

- бактериоскопию, бактериологический посев.

Кроме этого, используются такие инструментальные методы диагностики, как компьютерная томография, рентген, электроэнцефалограмма головного мозга.

Нередко при развитии патологии требуется осмотр у специалистов узкого профиля (невролога, лора, кардиолога и прочих). Только правильное и комплексное лечение поможет сохранить жизнь пациенту.

Лабораторные показатели

Проверить ребенка на менингит без проведения лабораторных исследований нельзя. В домашних условиях диагностика может быть проведена лишь медицинским работником, при этом доктор учитывает наличие положительных симптомов Кернига и Брудзинского. Этот тест позволяет не диагностировать, а только заподозрить опасное заболевание.

Дальнейшее выявление заболевания проводится путем оценки биологического материала больного в лабораторных условиях:

- анализ крови помогает выявить наличие менингококковой и пневмококковой инфекции. Об этом свидетельствуют повышенные лейкоциты. При этом лейкоцитарная формула сдвигается влево, усиливается выработка антидиуретического гормона, развивается гипонатриемия;

- анализ мочи при менингите показывает увеличение концентрации белка, часто имеется примесь крови;

- бактериологические посевы из носа, уха, рта часто показывает наличие менингококковой инфекции;

- пробы печени проводятся для дифференциации с другими патологиями с похожими симптомами.

Совокупность таких методов исследования помогает подтвердить или опровергнуть диагноз менингит.

Без лабораторных исследований биологического материала пациента и применения инструментальных методов диагностики установить диагноз нельзя.

Как лечится менингит у детей

Заразиться инфекцией, которая провоцирует менингит, может любой человек. Согласно статистическим данным по России, на 100 тысяч населения встречается три случая заболевания. При этом смертность составляет около 14%. В связи с такой тревожной статисткой, лечить патологию следует своевременно. Только правильная терапия помогает предотвратить опасные последствия.

Тактика терапии

Лечение инфекционной патологии проводится в условиях стационара. При этом используется комплексное лечение, направленное на борьбу с инфекцией, облегчение состояния ребенка, предотвращение обезвоживания и прочих негативных последствий.

Тактика лечения включает следующие направления:

- соблюдение постельного режима в острый период менингита;

- соблюдение диеты. Детям до годика показано грудное вскармливание. Пациентам более старшего возраста рекомендуется щадящее питание с использованием продуктов легкого усвоения;

- для борьбы с возбудителем инфекции при бактериальном менингите используются антибиотики. Предварительно с помощью лабораторных анализов определяется патогенная микрофлора;

- температура должна своевременно сбиваться с помощью жаропонижающих медикаментов;

- после окончания острого течения ребенку прописываются препараты, помогающие восстановить ткани головного мозга, средства для улучшения обменных процессов центральной нервной системы.

Для предотвращения опасных последствий проводится лечение с помощью общеукрепляющих лекарств, противосудорожных и других медикаментов. В период восстановления ребенку необходим грамотный сестринский уход, который включает измерение температуры тела, оценку общего состояния пациента, контроль артериального давления, отделяемой мочи, дыхания и прочих критериев.

Неспецифическая профилактика менингита и его последствий

Для предотвращения менингита и его тяжелых последствий в любом возрасте следует придерживаться определенных профилактических мероприятий. К ним относят:

- своевременное обращение к врачу при развитии бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний;

- отказ от самостоятельного лечения;

- избегание посещения людных мест в холодное время года;

- повышение иммунитета путем правильного питания, спорта и частых прогулок на свежем воздухе;

- соблюдение правил личной гигиены;

- своевременное лечение заболеваний зубов.

Особенно важно соблюдать данные рекомендации среди пациентов, входящих в группу риска (детей до 7 лет, пациентов с детским церебральным параличом, пациентов со сниженным иммунитетом, а также другими врожденными дефектами).

Соблюдение несложных профилактических правил поможет значительно снизить риск заражения и развития тяжелых последствий.

Нужно ли делать прививку

На многих форумах можно встретить активные обсуждения и отзывы о вакцинации детей от менингита. Одни утверждают, что это единственный способ защитить свое чадо от патологии, другие же категорически против. Мнения специалистов на этот счет также разделяются.

В связи с тем, что причиной менингита становятся различные бактерии и вирусы, единой прививки, которая смогла бы защитить от всех этих болезней, нет. Чтобы предотвратить опасные последствия в медицинской практике используют вакцину, помогающую выработать иммунитет к наиболее опасным среди них (гемофильной палочке, пневмококкам, менингококкам).

Виды вакцин и их название

В таблице можно найти названия вакцин, которые наиболее часто используют для защиты от менингита.

| Препарат | С какого возраста используют | Производитель | Цена в рублях |

| Менактра | 2 раза в возрасте до 2 лет После 2 лет однократно | Америка | 4100 |

| Менцевакс | После 2 лет | Бельгия | 1471 |

| Менингококковая | 1.5 года | Россия | 742 |

| Менинго A+C | После 2 лет | Франция | 4900 |

Цены на вакцины указаны примерно, точную стоимость следует уточнять у продавца.

Видео

Посмотрев это видео, вы сможете узнать, что рассказал о симптомах, лечении и последствиях менингита популярный педиатр Евгений Олегович Комаровский

malishzdorov.com

формы, симптомы. Менингит и энцефалит, последствия. Фото

Менингококковая инфекция у детей и взрослых: формы, симптомы. Менингит и энцефалит, последствия. ФотоСтатьи раздела «Менингококковая инфекция»

Среди всех инфекционных заболеваний менингококковая инфекция является одной из самых опасных и непредсказуемых по молниеносности течения. Возбудители менингококковой инфекции паразитируют только в организме человека, передаются капельным путем. Клинические проявления инфекции самые разнообразные — от бактерионосительства и локальных форм до бурнопротекающего сепсиса, менингита и энцефалита.

Заболеваемость среди детей в несколько раз превышает таковую у взрослых. Более половины заболевших детей моложе 5-и лет. Осложнения менингита тяжелые. Последствия менингита непредсказуемые и самые разнообразные. Чем младше ребенок, тем выше вероятность летального исхода. Из всех умерших детей от менингококковой инфекции 75% составляют дети до 2-х лет.

Своевременная диагностика заболевания и адекватное лечение значительно снижают количество летальных исходов и положительно влияют на исход заболевания. Менингококковая инфекция распространена повсеместно. Ее причиной являются бактерии менингококки (Neisseria meningitidis). Основной путь распространения Neisseria meningitidis — воздушно-капельный. В нашей стране ситуацию по менингококковой инфекции можно характеризовать, как «вялотекущую эпидемию».

Рис. 1. На фото менингококковая инфекция у детей.

Клинические формы и классификация менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция характеризуется большим полиморфизмом, что связано с патогенезом заболевания.

- Клинические формы заболевания подразделяются на локализованные и генерализованные. К локализованным формам относятся менингоносительство и назофарингит, к генерализованным — менингококцемия с высыпаниями (типичная форма) и без высыпаний (атипичная форма).

- Локализованная и генерализованная формы могут протекать без метастазирования во внутренние органы и с метастазированием (менингит, менингоэнцефалит — наиболее частые формы и перикардит, миокардит, артрит, пневмония, иридоциклит и другие редкие формы).

- По тяжести течения менингококковая инфекция подразделяется на легкое, среднетяжелое, тяжелое и очень тяжелое течение. Степень токсикоза, надпочечниковая недостаточность, быстрота прогрессирования и выраженность признаков поражения центральной нервной системы, развитие ДВС-синдрома и инфекционно-токсического шока являются основными критериями тяжести менингококковой инфекции.

- При длительности течения заболевания до 3-х месяцев говорят об остром течении, более 3-х месяцев — затяжном течении, более 6-и месяцев — хроническом течении. Хроническая форма менигококцемии и менингита могут иметь рецидивирующее течение.

Рис. 2. На фото менингококковая инфекция у детей. Один из основных симптомов заболевания — сыпь. Мелкие кровоизлияния в кожу при менингококковой инфекции (слева) и обширные кровоподтеки у ребенка при тяжелой форме менингококкового сепсиса (справа).

к содержанию ↑Менингоносительство

Источником заболевания являются больные с генерализованными формами менингококковой инфекции, острым назофарингитом и «здоровые» носители.

Отмечается довольно широкие соотношения между больными и бактерионосителями (1:2000 — 1:50 000). В периоды вспышек регистрируется до 3% населения бактерионосителей, в период эпидемий — до 30%. Период носительства составляет около 3-х недель. У 70% бактерионосительство прекращается в течение 1-ой недели.

У больных с хроническими заболеваниями носоглотки этот период значительно удлиняется. Наиболее вирулентные штаммы выделяют больные генерализованными формами. Несмотря на это быстрая их госпитализация и изоляция не оказывают такого влияния на распространение инфекции, как это происходит у «здоровых» носителей.

Менингоносители выявляются при массовом обследовании лиц из очагов заболевания или случайно, при обследовании мазков, взятых со слизистой оболочки носоглотки. Какие-либо симптомы заболевания у носителей менингококков отсутствуют. Чем тяжелее эпидемическая обстановка, тем больше носителей инфекции выявляется в коллективах.

Из 200 бактерионосителей заболевает 1 бактерионоситель.

Рис. 3. Механизм передачи менингококковой инфекции — аэрозольный (капельный).

к содержанию ↑Признаки и симптомы менингококкового назофарингита

Менингококковый назофарингит может быть самостоятельным заболеванием или обозначать продромальный период гнойного менингита. Он составляет до 80% всех форм менингококковой инфекции.

Инфекционный процесс при менингококковом назофарингите начинается с момента заселения бактерий на слизистые оболочки носа и глотки. Активизация местных защитных механизмов приводит к очищению слизистых оболочек от бактерий. В крови повышается уровень иммуноглобулинов (защитных антител), которые способны очистить организм от микробов, попавших в незначительном количестве в кровяное русло. При заболевании бактерии преодолевают местную защиту и проникают в подслизистый слой. Развивается заболевание. Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет в среднем от 4 до 6 дней (2 — 10 дней).

- Легкое течение менингококкового назофарингита характеризуется незначительным повышением температуры, либо ее отсутствием, умеренной головной болью, болями при глотании, иногда охриплостью голоса. Постоянным симптомом заболевания является заложенность носа и слизисто-гнойные выделения. Задняя стенка глотки гиперемирована, часто с синюшным оттенком, отечна, отмечается гиперплазия лимфоидных фолликулов. Часто больные, у которых отмечается легкое течение заболевания, за врачебной помощью не обращаются.

- По мере нарастания симптомов интоксикации повышается температура тела до 38 °С. Появление хотя бы единичных геморрагических высыпаний на переходной складке конъюнктивы нижнего века и коже говорит о генерализации инфекционного процесса.

- Диагностика менингококкового назофарингита только по клинической картине затруднена.

Рис. 4. На фото менингококковый назофарингит.

к содержанию ↑Менингококковый менингит

Менингококковый менингит наиболее часто встречается у детей в возрасте от полугода до 10 лет. Он составляет от 10 до 12% всех генерализованных форм менингококковой инфекции. При этом сыпь при менингите будет являться неблагоприятным прогностическим признаком. Инкубационный период при менингококковом менингите обычно составляет 4 дня, но в некоторых случаях он может составлять от 2 до 10 дней.

Как развивается менингококковый менингит

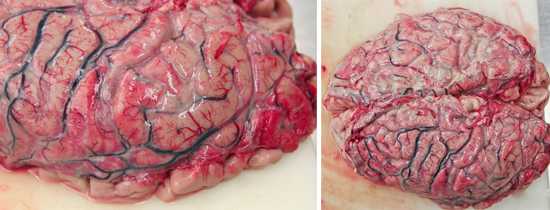

В основе поражения центральной нервной системы лежит поражение сосудов токсинами менингококков с последующим развитием отека мозга, а проникновение бактерий через гематоэнцефалический барьер, решетчатую кость и влагалища нервов приводит к развитию гнойного воспаления. Мозговые оболочки набухают, извилины сглаживаются, развиваются точечные кровоизлияния и стазы, образуются тромбы. Патологический процесс может распространяться на черепные нервы. При вовлечении в процесс стволовых образований области дна IV желудочка мозга нарушается дыхание и сердечная деятельность.

Рис. 5. На фото вид головного мозга при менингококковом менингите.

к содержанию ↑Признаки и симптомы менингококкового менингита у детей и взрослых

Первые признаки менингококкового менингита

Менингит в 25% случаев имеет острое начало. В 45% случаев заболевание начинается с назофарингита. Температура тела повышается до 39 — 40°С. Далее появляется боль в лобных, височных, реже затылочных областях. Головная боль быстро становится мучительной, давящего, распирающего характера. Аппетит снижается и далее исчезает. Появляется тошнота и рвота, которая не приносит облегчения.

Признаки и симптомы менингококкового менингита в период разгара заболевания

Болезнь начинается с поражения мягкой и паутинной оболочек мозга. Спустя 12 часов появляются симптомы раздражения мозговых оболочек, снижаются брюшные, периостальные и сухожильные рефлексы, отмечается их неравномерность. Развивается синдром менингита. Больной принимает особую позу: лежа на боку сгибает ноги и запрокидывает голову. Постепенно нарастает общая слабость, появляются боли в глазных яблоках, усиливающиеся при движении.

Ко всем внешним раздражителям развивается повышенная чувствительность (гиперестезии) — светобоязнь, болезненное звуковосприятие. Развивается вялость и заторможенность, нарушается сон. В тяжелых случаях развивается состояние оглушенности, сопор и кома. В первые дни заболевания появляются симптомы поражения черепных нервов — лицевого, глазодвигательного, тройничного и подъязычного.

Рис. 6. При поражении оболочек мозга больной принимает особую позу: лежа на боку сгибает ноги и запрокидывает голову.

к содержанию ↑Признаки и симптомы менингоэнцефалита

Менингоэнцефалит является редкой формой проявления менингококковой инфекции. На его долю приходится от 3 до 6% всех случаев. Заболевание всегда протекает тяжело. Общеинтоксикационный синдром сочетается с менингеальным и энцефалическим с синдромами. В последние годы отмечается сочетание менингоэнцефалита и менингококцемии — острейшего менингококкового сепсиса.

- Серозное воспаление мозговых оболочек быстро приобретает характер гнойного воспаления. Воспалительный процесс распространяется на белое вещество мозга. Через 5 — 8 дней гной превращается в фиброзную массу.

- Спустя 12 часов появляются симптомы раздражения мозговых оболочек, снижаются брюшные, периостальные и сухожильные рефлексы, отмечается их неравномерность.

- Быстро нарастает общемозговая симптоматика. Психомоторное возбуждение, слуховые и зрительные галлюцинации и бред сменяются через сутки глубоким нарушением сознания (сопор).

- По мере того, как уменьшаются явления интоксикации и отека мозга, появляются признаки энцефалита. Очаговая церебральная недостаточность проявляется в виде поражения черепных нервов — лицевого, глазодвигательного, тройничного, подъязычного и слухового, развиваются корковые и подкорковые парезы и параличи. Иногда появляются судороги, которые носят общий или локальный характер, нарушается психика, развивается амнезия, появляются слуховые и зрительные галлюцинации, депрессия или эйфория.

- Отмечаются умеренные признаки изменения в работе сердечно-сосудистой системы. При вовлечении в патологический процесс сосудодвигательного центра возникает брадикардия, иногда регистрируется остановка сердца.

- При гипертермии отмечается учащение дыхания. Во время судорог может возникнуть кратковременная остановка дыхания. Поражение дыхательного центра приводит к остановке дыхания.

Заболевание длится от 4 до 6 недель. В случае своевременно начатого и адекватного лечения прогноз благоприятный. При поздней диагностике и несвоевременно начатом лечении прогноз заболевания неблагоприятный. Часто отмечаются летальные исходы. У выживших детей отмечается эпилепсия, задержка психо-моторного развития и гидроцефалия. Одним из тяжелых осложнений менингоэнцефалита является воспаление эпендимы желудочков головного мозга. Поражение слухового нерва может закончиться глухотой.

У детей, страдающих рахитом, гипотрофией, экссудативным диатезом отмечается затяжное течение (до 2-х месяцев) заболевания. Отмечаются так же случаи длительного течения менингоэнцефалита. Причины хронизации патологического процесса изучены недостаточно.

Рис. 7. На фото гнойный менингит.

к содержанию ↑Осложнения менингококкового менингита и энцефалита

В острый период заболевания регистрируются такие грозные осложнения, как внутричерепная гипертензия, отек головного мозга, инфекционно-токсический шок, субдуральный выпот, инфаркт мозга, нейросенсорная тугоухость и диэнцефальная дисфункция. Инфекционно-токсический шок, эпендиматит, отек и набухание мозга могут явиться причиной летального исхода.

Острый отек и набухание головного мозга

Острый отек и набухание головного мозга возникают в конце первых суток заболевания или начале вторых, чаще при гнойном менингите, реже при менингококковом сепсисе и являются основными причинами смерти больного.

В основе развития данного осложнения лежит токсическое поражение сосудов головного мозга с последующим нарушением гемодинамики и обменных процессов. Первыми признаками острого отека и набухания головного мозга являются резкие головные боли, судороги, психомоторное возбуждение, многократная рвота и потеря сознания.

Вклинивание головного мозга в большое затылочное пространство приводит к его ущемлению. При этом учащается пульс, возникает аритмия, артериальное давление становится лабильным, дыхание шумным, лицо гиперемируется, развивается цианоз, больного беспокоит сильная потливость. Нарушение дыхания приводит к гипоксии, гипокапнии и дыхательному алкалозу. Отек легкого с последующей остановкой дыхания является причиной летального исхода.

Дегидратационная терапия и парентеральное введение больших доз калиевой соли бензилпенициллиновой кислоты у маленьких детей может привести к развитию церебральной гипотензии. Резко падает внутричерепное давление, в желудочках головного мозга уменьшается количество жидкости, у грудных детей западает большой родничок, заостряются черты лица, западают глазные яблоки, появляются судороги, падает артериальное давление, угасают сухожильные рефлексы. Ликвор при проколе спинномозгового канала вытекает каплями, развивается церебральный коллапс. Паралич дыхательного центра приводит к остановке дыхания.

Рис. 8. Менингит у ребенка, осложненный острым отеком и набуханием головного мозга.

Эпендиматит

При распространении воспалительного процесса на оболочку, выстилающую изнутри желудочки мозга, развивается эпендиматит. Осложнение может развиться на разных сроках течения менингита.

Клиническая картина эпендиматита сходна с таковой при менингоэнцефалите. Сонливость, прострация, сопор или кома, усиливающийся гипертонус, судороги, дрожание конечностей, гиперестезия и упорная рвота — основные симптомы данного осложнения. У маленьких детей выбухает большой родничок, могут расходиться швы. Спинномозговая жидкость окрашивается в желтый цвет, в ней отмечается большое количество белка, менингококков и полинуклеаров.

Длительное течение заболевания и безуспешная терапия эпендиматита приводит к развитию гидроцефалии и пиоцефалии.

Повышенное внутричерепное давление может привести к смещению головного мозга с последующим сдавливанием продолговатого мозга. Смерть наступает от паралича дыхания.

Рис. 9. На фото гидроцефалия у ребенка, развившаяся в результате менингококкового менингита.

к содержанию ↑Последствия менингита и энцефалита

Прогноз при менингококковом менингите в случае своевременно начатого и адекватного лечения благоприятный. В случае запоздалой диагностики и несвоевременно начатого лечения развиваются грозные осложнения.

Последствия менингита непредсказуемые и самые разнообразные. В настоящее время очень редко отмечаются осложнения заболевания, связанные с органическим поражением головного мозга — гидроцефалия, олигофрения, деменция и амавроз (поражение зрительного нерва и сетчатки глаза). Чаще отмечаются осложнения функционального характера — астенический синдром и задержка психического развития. Чаще отмечаются осложнения функционального характера: астенический синдром, неврозоподбные состояния, задержка психического развития.

Рис. 10. На фото последствия менингита — поражение VI пары черепных нервов (сходящееся косоглазие).

Церебрастенический синдром

Эмоционально-волевые и поведенческие нарушения, головные боли, нарушения сна, вегетативные нарушения и головные боли — основные компоненты церебрастенического синдрома.

Церебрастенический синдром, как последствие менингита, проявляется в двух формах — гипердинамической и гиподинамической.

Гипердинамическая форма церебрастенического синдрома характеризуется повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, неуправляемостью, эмоциональной лабильностью. Зачастую дети начинают проявлять не свойственную им агрессивность и жестокость, дерутся, обижают животных.

Гиподинамическая форма церебрастенического синдрома характеризуется вялостью, боязливостью, пугливостью, робостью и нерешительностью, отсутствием инициативы, повышенной эмоциональной чувствительностью.

Расстройства поведения со временем приводят к истощаемости и усталости. При полной сохранности интеллекта дети начинают плохо учиться.

Неврозоподобные состояния

Неврозоподобные состояния, как последствия менингита, характеризуются однообразием проявлений и ригидностью течения.

У маленьких детей развивается вегетовисцеральный синдром, проявляющийся срыгиванием, неустойчивым стулом, мраморностью кожных покровов и др. У них нарушается сон, он становиться поверхностным и беспокойным.

У детей 4 — 7 лет появляются навязчивые движения, заикание, ночные страхи, энурез.

У детей старшего возраста развивается неврастения, иногда истерия и невроз навязчивых состояний, вегетососудистая дистония.

Головные боли носят постоянный характер. Их провоцирует переутомление и волнение. Боли умеренные по интенсивности, сочетаются с головокружением, бледностью кожных покровов и потливостью.

Синдром гипоталамической дисфункции

Вегетативные расстройства, как последствия менингита, носят симпатический, парасимпатический и смешанный характер.

Учащенный пульс, повышенное артериального давление, сухость и бледность кожных покровов, зябкость ног, сухость во рту, периодическое повышение температуры тела и белый дермографизм — основные проявления при симпатикотонии.

Замедленный пульс, понижение артериального давления, повышенное слюноотделение, усиленная перистальтика кишечника, красный дермографизм — основные проявления при парасимпатикотонии.

Часто у одного и того же ребенка встречаются симптомы обоих типов вегетативных нарушений. Развитие нейроэндокринно-обменного синдрома характеризуется развитием ожирения, отеков и задержкой полового созревания. При нарушении терморегуляции регистрируется длительный субфебрилитет, иногда гипотермия и ознобоподобный гиперкинез. При нервно-трофическом синдроме появляется облысение или избыточный рост волос на несвойственных данным участкам кожи (гипертрихоз), сухость кожи, ломкость ногтей. При нервно-мышечном синдроме появляется общая и мышечная слабость, адинамия.

Внутричерепной гипертензионный синдром

Гипертензионный синдром, как последствия менингита, проявляется головными болями, головокружением и часто сопровождается рвотой. Головные боли появляются уже с утра и носят приступообразный характер. Внутричерепной гипертензионный синдром развивается спустя 2 — 6 месяцев от начала заболевания.

Очаговые нарушения центральной нервной системы

Очаговые нарушения центральной нервной системы проявляются центральными парезами, поражением отдельных черепных нервов и мозжечковыми расстройствами, которые хорошо поддаются лечению.

Спустя 3 — 6 месяцев после излечения могут развиться эпилептиформные припадки различного характера.

Рис. 11. На фото эпилептиформные припадки у детей.

Церебрастенический синдром

Церебрастенический синдром, как последствие менингита, проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью, ослаблением общих реакций, снижением памяти и рассеиванием внимания.

Рис. 12. Менингит часто протекает на фоне менингококцемии (менингококкового сепсиса).

к содержанию ↑Лабораторная диагностика менингококкового менингита

- В крови отмечается значительное повышение количества лейкоцитов и нейтрофильных гранулоцитов, скорости оседания эритроцитов.

- При спинномозговой пункции ликвор мутный, вытекает под давлением, часто имеет зеленоватый оттенок. При гнойном менингите отмечается значительное повышение в спинномозговой жидкости клеточных элементов (плеоцитоз), снижение содержания сахара и хлоридов.

- В мазке, приготовленного из ликвора больного менингитом обнаруживаются менингококки.

Рис. 13. На фото слева вид ликвора при менингите. На фото справа менингококки из спинномозговой жидкости (бактериоскопия) больного менингитом.

- Из дополнительных методов исследования применяются электроэнцефалограмма (ЭЭГ), компьютерная томография головного мозга (КТ), нейросонография (НСГ), цветовое доплеровское картирование и др.

- При необходимости к обследованию больных привлекаются врачи разных специальностей — окулисты, отоларингологи, невропатологи.

Рис. 14. Электроэнцефалограмма позволяет выявлять структурные изменения в головном мозге.

Рис. 15. Компьютерная томография головного мозга позволяет выявлять наличие гематом, гидроцефалию и другие объемные поражения, локализующихся в головном мозге.

к содержанию ↑Лечение менингококкового менингита

Своевременно начатое и адекватное лечение заболевания позволяют не только спасти жизнь больному, но и определяют благоприятный социально-трудовой прогноз.

- Из этиотропных препаратов применяются антибиотики. Бензилпенициллин является препаратом выбора при лечении менингококкового менингита. Левомицетин, канамицин и рифампицин являются препаратами резерва. Для улучшения проникновения пенициллина через гематоэнцефалический барьер назначаются такие препараты, как лазикс, кофеин-бензоат натрия, растворы глюкозы и натрия хлорида с одновременным введением преднизолона.

- При падении артериального давления (первых признаках развития шока) вводится мезатон. Для профилактики ДВС-синдрома в начальной фазе развития шока вводится гепарин. Оксигенотерапия проводится постоянно. Снизить температуру в области головного мозга помогут пузыри со льдом, которые прикладываются не только к голове, но и к крупным магистральным сосудам. Поддержка работы сердца осуществляется путем введения сердечных гликозидов, антигипоксантов и препаратов калия.

- После того, как больного вывели из шока, но при сохранении признаков отека и набухания мозга, дегидратационная и дезинтоксикационная терапия продолжаются.

- В период восстановления проводится терапия, направленная на улучшение микроциркуляции и процессов тканевого обмена в сосудах и ткани головного мозга (трентал, пирацетам, аминолон и др.). Далее подключаются препараты адаптогенного действия (пантокрин, левзея, элеутерококк и др.). В течение всего восстановительного периода применяются поливитамины.

Рис. 16. На фото ребенок в периоде восстановительного лечения.

Лечение менингита и его последствий должно быть комплексным с включением самых разных схем патогенетической терапии с учетом ведущего синдрома.

Улучшение обменных процессов в головном мозгу и восстановление его функциональной активности должно присутствовать на всех этапах реабилитационного процесса.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕСтатьи раздела «Менингококковая инфекция»Самое популярноеПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ?

Подпишитесь на нашу рассылку!

Наша страница вконтакте Новые статьи Популярные статьи Похожие статьи О микробах и болезнях © 2018 Наверхmicrobak.ru

симптомы, признаки, лечение менингита у детей

Менингит представляет собой тяжелое заболевание центральной нервной системы, сопровождающееся воспалением мозговых оболочек. Не смотря на значительный прогресс в диагностике и лечении инфекционных заболеваний, процент осложнений воспалительных процессов ЦНС остается достаточно высоким. Особенную актуальность раннее выявление и своевременное оказание медицинской помощи приобретает у маленьких пациентов, так как в детском возрасте клиническая картина заболевания может быть смазанной. Это затрудняет диагностику и увеличивает риск развития неврологических последствий менингита.

Наиболее подвержены развитию менингита дети в возрасте младше 4 лет. Пик заболеваемости приходится на 3-8 месяц жизни. Даже при оказании медицинской помощи летальность, обусловленная данным заболеванием, может достигать 5-30%. Более 30% детей, перенесших менингит, в последствие страдают от осложнений неврологического характера. Тяжелее всего протекает, а также имеет больший риск летального исхода и негативных последствий воспаление мозговых оболочек, вызванное Streptococcus pneumonia.

Виды менингита у детей

В зависимости от анатомии воспалительного процесса различают следующие виды менингита:

- пахименингит – представляет собой воспаление тканей твердой мозговой оболочки;

- лептоменингит – характеризуется поражением субарахноидального пространства и сосудистой оболочки.

По патогенезу менингит классифицируется на два типа:

- первичный – развивается на фоне общего благополучия при отсутствии локальных очагов воспалительного процесса и предшествующих инфекционных заболеваний;

- вторичный – развивается как осложнений другого патологического процесса в организме ребенка.

Причины развития менингита у детей

Специалисты называют следующие этиологические факторы развития менингита:

- воздействие инфекционных возбудителей, таких как пневмококк, менингококк, стафилококк, гемофильная палочка, энтеровирусы, вирус эпидемического паротита, грибы рода кандида, трепонемы, токсоплазмы и др.;

- онкологические заболевания;

- патологические состояния иммунной системы организма ребенка;

- побочные реакции в ответ на введение лекарственных препаратов;

- черепно-мозговые травмы в анамнезе;

- проведение нейрохирургических оперативных вмешательств.

Вследствие повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера и незрелости иммунного ответа детский организм легко подвергается воздействию инфекционных агентов. В роли источников инфекции могут выступать болеющие люди, а также животные. Возбудитель может распространяться воздушно-капельным, алиментарным, контактно-бытовым и другими путями. Инфекция проникает в организм ребенка через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, желудочно-кишечный тракт, кожу. После развития местного воспаления инфекция с током крови или контактным путем, например, при деструкции придаточных пазух носа проникает в мозговые оболочки. После этого происходит развитие гнойного, серозного или серозно-гнойного воспаления. Скапливающийся экссудат вместе с токсинами микроорганизмов, антигенами, иммунными комплексами стимулирует продукцию церебро-спинальной жидкости, что вызывает повышение внутричерепного давления. Сдавливание тканей с нарушением циркуляции ликвора и крови вызывает развитие отека головного мозга.

Симптомы менингита у детей

Классическая триада симптомов менингита, включающая головную боль, повышение температуры и менингеальные признаки, у детей встречается далеко не всегда. Клиническая картина заболевания во многом зависит от возраста ребенка. Так у грудных детей до года наиболее часто появляются следующие симптомы:

- рвота;

- снижение аппетита;

- повышенная возбудимость или сонливость ребенка;

- характерный «мозговой» крик ребенка, отличающийся монотонностью;

- снижение или повышение температуры тела;

- возникновение судорог;

- выбухание родничка и расхождение швов черепа.

У детей старше года клиническая картина менингита характеризуется следующими симптомами:

- рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчение;

- лихорадка с ознобом;

- головная боль;

- светобоязнь;

- чувствительность к звукам;

- спутанность сознания;

- судорожный синдром;

- менингеальные признаки, например, ригидность мышц затылка;

- вынужденное положение ребенка в постели с запрокинутой головой и приведенными к туловищу руками и ногами.

Определенные особенности в клинике заболевания определяются при различных инфекционных возбудителях менингита:

- Бактериальный менингит – характеризуется молниеносным началом заболевания с быстрым нарастанием клинической симптоматики. В некоторых случаях бактериальный менингит начинается с обычной инфекции верхних дыхательных путей и имеет более плавное развитие. Быстрое нарастание клиники заболевания характерно преимущественно для менингококкового воспаления. Отличительной особенностью менингита бактериального характера является парадоксальная возбудимость ребенка. Такое патологическое состояние характеризуется спокойствием ребенка во время сна и появлением сильного плача и крика во время любых успокаивающих движений. Для младенцев характерно выбухание родничка, которое может отсутствовать при выраженном обезвоживании организма в результате многократной рвоты. Дети старшего возраста жалуются на сильную головную боль, усиливающуюся при ярком освещении, под воздействием громких звуков.

- Вирусный менингит – симптомы воспаления мозговых оболочек, вызванного вирусными возбудителями, появляются постепенно. В течение нескольких дней происходит нарастание лихорадки, общей слабости, снижение аппетита. В некоторых случаях вирусный менингит все же начинается внезапно с тошноты, рвоты, резкого повышения температуры тела. Нередко у пациентов с таким диагнозом выявляется сопутствующее воспаление конъюнктивы глаза, носоглотки, мышц. Прогрессирование заболевания приводит к развитию энцефалита с судорожным синдромом, локальными неврологическими нарушениями, потерей сознания.

Менингит у детей может принимать тяжелое течение и приводить к развитию следующих осложнений:

- Отек головного мозга – является одним из наиболее распространенных осложнений острого течения менингита у детей. В случае развития такого патологического состояния может наблюдаться изменение сознания с возникновением сопора, оглушения, а при дальнейшем сдавливании ствола головного мозга — комы. Нередко появляются судороги и такие очаговые неврологические симптомы как атаксия, гемипарез. Еще более опасным состоянием является дислокация ствола мозга с развитием синдрома вклинения, характеризующегося остановкой сердечной деятельности и дыхания.

- Гидроцефалия – это острое состояние характеризуется значительным повышением внутричерепного давления вследствие избыточного накопления ликвора. У ребенка наблюдается увеличение окружности головы, расхождение черепных швов, напряжение и выбухание большого родничка. При проведении УЗИ можно определить расширение желудочков и ликворных пространств головного мозга.

- Субдуральный выпот – скопление воспалительной жидкости в субдуральном пространстве наиболее характерно для менингитов гнойного характера. Выпот чаще локализуется в лобных отделах головного мозга и диагностируется на фоне ухудшения общего состояния ребенка, сохранения лихорадки при проведении антибактериальной терапии, угнетения сознания с развитием судорожного синдрома.

- Синдром вентрикулита – это патологическое состояние развивается при распространении воспалительного процесса с мозговых оболочек на эпендиму желудочков головного мозга.

- Синдром нарушения секреции антидиуретического гормона – развивается при поражении структур гипоталамуса и характеризуется нарушением водно-солевого баланса в организме.

Диагностика менингита у детей

Для обследования детей с подозрением на менингит используются следующие диагностические методики:

- Люмбальная пункция – направлена на получение цереброспинальной жидкости, исследование которой позволяет выявить повышение количества клеток, белка и снижение концентрации глюкозы. Кроме того выполняется бактериоскопия спинальной жидкости, позволяющая выявить возбудителя заболевания. Антигены микроорганизмов могут быть определены с помощью ПЦР. Посев цереброспинальной жидкости на стерильность позволяет не только выявить возбудителя, но и определить его чувствительность к лекарственным препаратам.

- Анализы крови – направлены не только на определение основных жизненных показателей, но и на выявление антигенов инфекционных возбудителей. При подозрении на генерализацию воспалительного процесса проводится посев крови на стерильность.

- Рентгенография, КТ – выполняются в случае необходимости проведения дифференциальной диагностики менингита с другими патологическими состояниями, например, травмами и опухолями головного мозга. Среди рентгенологических проявлений заболевания выделяют отек головного мозга, наличие внутримозговых кровоизлияний.

Лечение менингита у детей

Лечение менингита проводится в стационарных условиях. Лечебная программа включает этиотропную и патогенетическую терапию, рациональное питание, соблюдение охранительного режима.

- Режим – в остром периоде менингита и в течение 3 дней после люмбальной пункции рекомендуется соблюдать постельный режим.

- Диета – детям первого года жизни показано кормление сцеженным грудным молоком матери без нарушения физиологических принципов питания. Для детей старшего возраста рекомендована полноценная, но химически и механически щадящая диета.

- Этиотропная терапия – заключается в применении антибактериальных, противовирусных и противогрибковых препаратов. Выбор лекарственного средства для лечения менингита определяется этиологией воспалительного процесса, чувствительностью возбудителя, наличием сопутствующих заболеваний у пациента.

- Патогенетическая терапия – для облегчения состояния больного и ускорения элиминации возбудителя из организма проводится дезинтоксикационная, дегидратационная, противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия. У тяжелых больных используются препараты для парентерального питания. В период выздоровления назначаются лекарственные средства для улучшения метаболизма тканей центральной нервной системы, адаптогены и общеукрепляющие средства. При необходимости используются диуретические и противосудорожные препараты.

В большинстве случаев на фоне лечения симптомы менингита полностью исчезают. Лишь при неблагоприятном исходе заболевания могут сохраняться следующие нарушения:

- эпилепсия;

- мозговая дисфункция;

- астеновегетативный синдром;

- парезы и параличи;

- гипертензионно-гидроцефальный синдром;

- атаксия;

- гипоталамический синдром;

- арахноидит.

Профилактика менингита у детей

Выделяют несколько уровней профилактики менингита у детей:

1. Неспецифическая – заключается в ограничении контакта с больными менингококковой инфекцией. В период эпидемии рекомендуется пользоваться респираторами, марлевыми повязками и другими доступными средствами защиты.

2. Специфическая – основным мероприятием специфической профилактики менингита является вакцинация в раннем детском возрасте. Защитить от развития этого заболевания могут несколько типов вакцин:

- тривакцина от краснухи, кори и эпидемического паротита;

- вакцина от ветряной оспы;

- вакцина против пневмококка;

- менингококковая вакцина;

- вакцина от гемофильной палочки типа В.

3. Химиопрофилактика – рекомендована к выполнению тем детям, которые имели тесный контакт с больными менингитом. Она заключается в проведении короткого курса антибактериальной терапии препаратами широкого спектра действия.

Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью является залогом успешного лечения и минимального риска развития осложнений менингита.

bezboleznej.ru

3 способа распознать менингит у детей, подростков и взрослых

Менингит — воспалительный процесс, носящий инфекционную природу своего происхождения и порхающий в большинстве своем спинной и головной мозг. Заболевание поражает как взрослых, так и детей, хотя чаще всего его диагностируют у подростков и людей преклонного возраста. Симптомы менингита у детей и взрослых: как распознать инфекцию на ранних стадиях, и какие последствия могут быть.

Вконтакте

Google+

Мой мир

Что такое менингиальная инфекция?

Менингококковая инфекция представляет собой острое, инфекционной природы происхождения заболевание, спровоцированное менингококком и протекающее с самыми различными клиническими признаками. Поражает разные системы и органы, чаще всего спинной или головной мозг — в большинстве случаев поражает детей и людей преклонного возраста.

Менингококковая инфекция представляет собой острое, инфекционной природы происхождения заболевание, спровоцированное менингококком и протекающее с самыми различными клиническими признаками. Поражает разные системы и органы, чаще всего спинной или головной мозг — в большинстве случаев поражает детей и людей преклонного возраста.

Симптомы заболевания в детском, подростковом и взрослом возрасте

У взрослых симптоматику патологического процесса можно условно поделить на ряд групп:

- Инфекционные признаки. Первые симптомы менингита. Характерны для любого заболевания и потому так часто его путают с ОРВИ и иными простудными заболеваниями. В этом случае у пациента повышается температура тела до 40 градусов и беспокоит приступы жара/озноба, ломота в суставах и мышцах. Часто беспокоит головная боль и общая слабость, холодный пот в ночные часы и учащенное дыхание, потеря аппетита и постоянное желание спать.

- Менингиальный синдром. В этом случае врачи говорят о ряде специфических симптомов, характерных для любой формы менингита. К таковым относят приступы головных болей, которые усиливаются при любом повороте, резкие приступы рвоты, приступы резкого возбуждения или торможения, боязнь света.

- Менингиальные признаки. К таковым относят повышенную болевую чувствительность, при которой идет болезненная реакция на любой раздражитель, припадки судорог и боль в глазах, постоянная жажда. Показывает себя и синдром Керинга, при котором пациент не может разгибать согнутую конечность. А также синдром Брудзинского, который показывает себя в непроизвольном сгибании конечностей.

У детей инфекция чаще всего может быть в возврате до 5−6 лет, реже у подростков. Симптомы и признаки вирусного менингита у детей до года и старше такие:

- Постоянное беспокойство ребенка и плач, крики при малейшем прикосновении.

- Судороги и постоянная сонливость, апатия.

- Беспричинное повышение температуры тела и проявление по телу высыпаний неясной теологии.

- Отказ от приема пищи, симптомом менингита у грудничка может быть набухание родничка.

- Учащенное дыхание и посинение в области носогубного треугольника.

При проявлении первых симптомов — важно незамедлительно обратиться к врачу и пройти курс обследования и лечения.

Виды болезни

С учетом причины заболевания, менингит может быть условно поделен на такие группы:

- Вирусный — самая легкая форма патологического процесса, которая не угрожает пациенту летальным исходом. Чаще всего проявляется в летне-осенний период.

- Грибковый, поражающий людей с ослабленной иммунной системой, чаще всего преклонного возраста. Провоцирует его патогенная микрофлора, грибки.

- Бактериальный менингит — имеет ярко выраженную симптоматику и протекает достаточно тяжело, при отсутствии лечения может стать причиной летального исхода.

- Самая опасная форма — туберкулезная. Провоцирует его палочка Коха и при отсутствии лечения прогнозы врачей неутешительны.

Помимо этого, менингит может быть:

- Первичный. Его чаще всего провоцирует проникшая в организм инфекция — бактерии и грибы, паразитарные микроорганизмы.

- Вторичный. Чаще всего выступает негативным последствием ранее перенесенного заболевания, например свинки или гайморита, синусита. Сама же инфекция с первичного очага инфицирования проникает и поражает спинной/головной мозг.

По течению симптоматики врачи делят менингит на:

- Молниесное течение — признаки развиваются стремительно. И при отсутствии оперативной помощи наступает летальный исход в первые сутки после инфицирования.

- Острое течение патологического процесса отмечено быстрым развитием, хотя само состояние пациента не столь тяжелое как в первом случае.

- Слаботекущее — показывает себя при туберкулезной форме течения менингита, ВИЧ — инфекции.

- Хроническое течение — патологический процесс развивается постепенно, симптоматика сохраняется долгий период времени. Именно эта форма течения патологии приводит к дополнительному поражению ЦНС.

Причины менингита

Причинами появления менингита врачи называют бактерии и вирусы, поражающие мягкую оболочку мозга, цереброспинальную жидкость. У ребенка это энтеровирусы, проникающие с продуктами и водой, через грязные руки, стрептококковые бактерии, проникающие в организм новорожденного при прохождении родовых путей. У взрослого — бактериальная микрофлора, где основным возбудителем выступает Streptococcus pneumoniae и Neisseria meningitidis.

Причинами появления менингита врачи называют бактерии и вирусы, поражающие мягкую оболочку мозга, цереброспинальную жидкость. У ребенка это энтеровирусы, проникающие с продуктами и водой, через грязные руки, стрептококковые бактерии, проникающие в организм новорожденного при прохождении родовых путей. У взрослого — бактериальная микрофлора, где основным возбудителем выступает Streptococcus pneumoniae и Neisseria meningitidis.

Нередко это последствие ранее перенесенного заболевания или же травмы головы. Передается вирус через загрязненную воду и продукты, в момент родов и воздушно-капельным путем, а также через укусы грызунов и насекомых. Источником выступает либо зараженный пациент или же иной носитель вируса менингококка — заражение происходит при прямом контакте с носителем, источником вируса.

Диагностика

При проявлении менингиальных симптомов пациента следует незамедлительно показать врачу и пройти курс диагностики. Среди основных диагностических процедур врачи практикуют следующие:

- Проведение ломбальной пункции и забор спинномозговой жидкости из позвоночника. Проводят процедуру в условиях стационара и после получения положительных симптомов по тесту Кернига, Брудзинского.

- Проведение МРТ и КТ, а также ЭЭГ.

- Проводится и общее исследование состава крови.

- Бактериальное исследование носовых выделений.

В борьбе против паразитов: самые эффективные препараты от гельминтов широкого спектра действия для человека.

Обнаружить и истребить: где и как в доме найти постельных клещей и как от них избавиться, на следующей странице.

Симптомы демодекоза на лице: http://parazity-gribok.ru/parasites/worms/demodekoz-na-litse.html.

В чем опасность заболевания?

Самым серьезным последствием патологического процесса врачи называют летальный исход. Помимо этого, поражение спинного и головного мозга также влечет за собой серьезные и негативные изменения в организме:

- Отек головного мозга и наступление глухоты/слепоты.

- Сбой в работе сердечно-сосудистой системы.

- Проблемы с памятью, концентрацией внимания.

- Постоянные приступы мигрени и паралич.

- Отставание в умственном и физическом развитии.

Потому так важно своевременно обратиться к врачу и пройти курс лечения и диагностики.

Подробнее о менингите на видео:

Вконтакте

Google+

parazity-gribok.ru

симптомы у детей, признаки и лечение заболевания у подростков

Менингит представляет собой тяжелый патологический процесс, который характеризуется отечностью головного мозга и поражением его оболочек. Инфекционное заболевание встречается у всех групп людей. Чаще всего болезнь проявляется у детей из-за недостаточно развитого иммунитета, отсутствия гематоэнцефального барьера. Когда развивается менингит, симптомы у детей проявляются по-разному. Все зависит от возраста ребенка. Также болезнь приводит к тяжелым осложнениям, независимо от быстроты и профессиональности оказываемой помощи.

Все о менингите

При менингите у детей инфекция способствует по большей части нарушению мягкой мозговой оболочки спинного и головного мозга. Сами клетки мозга в воспалительный процесс не втягиваются. Заболевание протекает с формированием инфекционных, мозговых, менингеальных признаков и воспалительных нарушений в цереброспинальной жидкости.

В педиатрии и детской инфекционной болезни менингиту отдается особое внимание, что объясняется многократным поражением центральной нервной системы, высоким показателем смертности от данного заболевания, а также тяжелыми последствиями.

Показатель заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет представлен 10-ю случаями на 100-тысячное население. При этом примерно 80% – это заболевшие дети до 5 лет. Угроза смертельного исхода при менингите обусловлена возрастом ребенка. Чем меньше лет малышу, тем выше риск летальности.

Классификация заболевания

Вспышки менингита чаще всего наблюдаются в зимний либо весенний период. Здоровый ребенок может заразиться следующим образом:

- бытовой путь: через инфицированные предметы;

- алиментарный способ: при приеме зараженной пищи;

- воздушно-капельный путь: через кашель и насморк больного;

- трансмиссивный путь: при укусе комара.

Инфекция, которая вызывает менингит у ребенка, способна проникать в детский организм вертикальным способом через плаценту в материнской утробе либо разойтись по лимфатической системе организма.

Исходя из того, какие мозговые оболочки подвержены поражению, выделяют 3 вида патологии.

- Арахноидит – более редкий вид, который обусловлен воспалением оболочек, называемых «паутинными».

- Пахименингит подразумевает воспалительный процесс мозговых твердых оболочек.

- Лептоменингит является самым распространенным видом, болезнь поражает как паутинные, так и главные мягкие оболочки.

Заболевание быстро расходится по детским коллективам. Потому очень важно выявить первые симптомы менингита, его форму, прогнозируя возможность перехода инфекции.

Несвоевременная либо неправильная терапия приводит к тяжелым последствиям. Это может быть:

- водянка головного мозга;

- увеличение давления внутри черепа;

- скопление гноя внутри черепа;

- продолжительные процессы воспаления.

Вследствие чего происходит торможение интеллектуального развития детей. Крайне запущенные случаи характеризуются смертельным исходом.

При заболевании разделяют 2 зоны поражения:

- Спинальная область: инфицирован спинной мозг.

- Церебральная область: поражен головной мозг.

Характер воспаления подразделяется на менингит гнойный и серозный. Эти виды нередко встречаются у детей.

У новорожденных в большинстве случаев наблюдается серозная форма менингита. При данном недуге процесс воспаления имеет серозное течение с менее тяжелыми признаками, чем при гнойной разновидности. Серозный менингит диагностируется при наличии лимфоцитов в люмбальной жидкости. Однако этот вид часто вызывается вирусами. Бактерии же способствуют возникновению гнойного менингита, заключение о наличии которого обусловлено присутствием нейтрофилов в любмальной жидкости.

Без своевременной терапии серозный и гнойный менингит негативно сказываются на здоровье и могут привести к гибели больного.

Классификация по возбудителю болезни представлена 2-мя видами:

- Бактериальный.

- Вирусный.

При том что вирусное инфицирование наблюдаются намного чаще.

Данные формы недуга имеют подвиды, которые обусловлены непосредственным возбудителем менингита:

- Менингококковый: возбудитель инфекции диплококк, который распространяется воздушно-капельным способом. Возможно осложнение, представленное накоплением гнойных образований.

- Пневмококковый: возбудитель стрептококк. Нередко заболеванию предшествуют воспаление легких либо его осложнения. Развивается отек головного мозга.

- Гемофильный менингит проявляется, когда в ослабленный организм проникает грамотрицательная палочка. Зачастую болезни подвержены маленькие дети до 1 года и 1,5 лет.

- Стафилококковый менингит возникает у ребенка, проходящего химиотерапию, долгое лечение антибактериальными средствами, и при наличии ослабленной защитной функции организма. В группу риска входят и дети до 3-х месяцев.

- Эшерихиозный недуг возникает из-за присутствия одноименного вируса, поражая младенцев. Распространяется по организму быстро, может привести к смерти ребенка.

- Сальмонеллезный недуг переходит контактным путем через бытовые предметы. Возникает в зимний период. Заболеванию подвержены груднички до 6 месяцев. Данный вид менингита встречается редко.

- Листериозный менингит распространяется с поражением нервной системы, проявляясь через острое отравление организма.

Причины менингита у детей

Менингококковая инфекция переходит от больного к здоровому человеку воздушно-капельным путем. Поэтому в дошкольных учреждениях и школах может возникнуть волна менингококковой инфекции, так как дети контактируют между собой, что позволяет бактериям и вирусам активно распространяться.

Дети зачастую заражаются:

- от инфицированных людей либо носителей бактерий;

- от животных;

- через загрязненные предметы быта.

При исследованиях было обнаружено несколько возбудителей, которые приводят к возникновению болезни:

- Вирусы: краснуха, грипп, корь.

- Бактерии: менингококк, стафилококк, сальмонеллез.

- Грибок: кандида.

- Простейшие микроорганизмы: амеба, токсоплазма.

Исходя из статистических данных, в 60 – 70% случаев возбудителем данного инфекционного заболевания у больных детей считается менингококк. Носителем недуга может являться как человек, так и животное.

После проникновения в организм менингококка воздушно-капельным путем происходит развитие воспаления мозговых оболочек. Поэтому его и классифицируют как менингит.

Заражению подвержены дети таких групп:

- преждевременно рожденные;

- рожденные по причине ненормального течения беременности либо ее осложнений;

- дети, в младенчестве заболевшие воспалениями гнойного характера (тонзиллит, эндокардит).

Менингит способен возникнуть у ребенка, который приобрел травму открытого или закрытого типа головного и спинного мозга во время родов, либо будучи младенцем. Также могут столкнуться с недугом дети, страдающие расстройством нервной системы.

Симптомы менингита у детей

Возникновение заболевания всегда быстрое и внезапное. Однако намного ярче представлены признаки недуга у старших по возрасту детей, в то время как болезнь у младенцев на стадии развития проявляется слабовыраженными симптомами.

Инкубационный период менингита занимает от 2-х до 10 суток и зависит от состояния защитной функции больного. За такое длительное время возбудитель проникает в мозговые оболочки, порождая в них воспаление. Когда латентный период заканчивается, проявляются первые признаки менингита у детей, носящие общеинтоксикационный характер:

- Стремительное увеличение температуры до 40 градусов.

- Сильная боль головы с возможной потерей рассудка.

- Болезненность в животе острой формы.

- Рвота, тошнота.

- Болезненность мышц.

- Боязнь света.

Когда у детей возникает менингит, симптомы и лечение могут быть различными. Причина в возрасте и индивидуальном течении болезни.

Признаки недуга у больных до года жизни проявляются слабо, поэтому оказание помощи часто происходит невовремя. Это случается из-за того, что симптомы легко перепутать с обычной простудой.

У грудничков признаки также нечеткие. Они проявляются неспокойствием и нервозностью, уплотнением области родничка, который приобретает легкую выпуклость. Бывают и такие симптомы заболевания:

- стремительное увеличение температуры;

- оцепенелость мышц затылка;

- рвота;

- судороги.

Очень важно в первые месяцы жизни провести малышу УЗИ головного мозга. С помощью данного исследования можно определить различные патологии, а также инфекцию оболочки головного мозга.

Менингит у детей от 2-х лет и более характеризуется следующими признаками:

- увеличенная температура до 40 градусов устойчивого характера;

- озноб;

- истощение;

- сонное состояние;

- бледные кожные покровы;

- нет реакции при обращении к больному;

- сильные головные боли;

- рвота;

- судороги и спазмы конечностей.

У 5-летнего ребенка (и старше) менингит можно распознать не только по повышению температуры и всеобщему самочувствию, но и по важным деталям:

- Состояние глаз и слизистой ротовой полости.

- Способность проглатывать пищу.

К признакам болезни у подростков и детей в возрасте 7 – 11 лет относят:

- резкое увеличение температуры;

- дрожь;

- сильные болевые ощущения в области живота;

- рвота;

- тошнота;

- онемение рук и ног;

- спазмы;

- покрасневшее, слегка подпухшее лицо;

- замутнение глазного белка с желтоватым оттенком;

- красное горло.

Менингиты у детей проявляются в нестандартных положениях (лежа на боку с изогнутыми ногами, которые прикованы к туловищу, при запрокинутой голове). Также у больного бывает боязнь света или звука, тело может покрываться сыпью.

Диагностика менингита у детей

В процессе определения болезни для лечащего врача и инфекциониста важно учитывать эпиданамнез, клинические данные, менингеальные симптомы. Чтобы правильно оценить статус больного, его необходимо подвергнуть обследованию у невролога, офтальмолога и, если понадобится, у нейрохирурга с отоларингологом.

При подозрении на развитие болезни диагностический процесс не обходится без проведения люмбальной пункции и получения ликвора для таких исследований, как:

- биохимическое;

- бактериологическое;

- вирусологическое;

- цитологическое.

Благодаря итогам анализа цереброспинальной жидкости можно различить менингит и менингизм, выявить причину серозного либо гнойного образования.

При помощи серологических способов определяют присутствие и увеличение специфических антител в крови. Также проводят бактериологические посевы крови, мазки из носа и глотки.

Может потребоваться обширный осмотр:

- Нейросонография через родничок.

- Рентген черепа.

- ЭЭГ.

- МРТ головного мозга.

Лечение менингита у детей

Терапия заболевания проходит только в условиях больницы. Детям назначают постельный режим и облегченное молочно-белковое питание. Чтобы устранить интоксикацию, используют инфузионное лечение (капельницы).

Лечебный процесс не проходит без антибактериальных средств. Медикамент подбирают, учитывая, что препарат должен проходить через гематоэнцефалитический барьер с накоплением в спинно-мозговой жидкости:

- «Цефтриаксон».

- «Цефотоксим».

- «Хлорамфеникол».

- «Меронем».

В начале развития недуга препараты комбинируют, чтобы оказать влияние на весь спектр имеющихся возбудителей.

Если причиной менингита являются вирусы, лечащий врач назначает ряд мероприятий:

- Дегидратационное лечение.

- Десенсибилизирующую терапию.

- Прием противосудорожных средств.