|

|

|

days.pravoslavie.ru

|

|

|

days.pravoslavie.ru

Чужое имя. Злоключения болгар в России / Православие.Ru

В записках, которые подаются в наших храмах на помин живых и усопших, время от времени встречаются имена, которые приводят в замешательство не только работников свечного ящика, но и некоторых клириков. В еще большем смущении бывают Вуки, Мерабы и Веселины, когда в России у них отказываются принимать поминальные записки, а то и не допускают до таинств. В запутанной истории с именами разбирался диакон Федор Котрелев.

«Здравствуйте! Хочу рассказать о вопиющем случае, произошедшем с нашей родственницей в Москве. Оказывается, в России отказываются исповедовать и причащать болгар, носящих болгарские имена, не принятые в Русской Церкви! Причем такая ситуация наблюдается во многих городах России, но особенно в Москве. Как же так?! Русские отказываются признавать нас православными, хотя мы приняли православие еще в I тысячелетии, когда уважаемый Старший Брат только приходил к мысли о христианстве! В Болгарии есть огромная русская диаспора, но никто не заставляет русских перекрещиваться в Цветаны и Цветанки!

Так почему же в Покровском монастыре в Москве, у мощей нашей любимицы Матронушки приемщицы записок указывают нашей 82-летней родственнице, что ее имя Виктория должно звучать как Ника?! А уж за Веселину, Розу и Бойко молиться вообще не пожелали – якобы это все имена неправославные, поскольку их нет в русских святцах! Еще и осмеяли нас при всем честном народе! В результате пожилой человек, заслуженная оперная певица, староста православного храма Виктория покинула Россию в самых расстроенных чувствах. Еще бы: если русские считают болгар дикарями и язычниками! А ведь имя Виктория было дано нашей родственнице священником при крещении еще в 1927 году – задолго до Второй мировой войны и всеобщего коммунистического безбожия! Простите нас, дикарей, но я отказываюсь понимать, зачем Русская Церковь воспитывает враждебное отношение к иноземным православным? А иначе чем можно объяснить возмутительное поведение сварливых бабенок, торгующих сорокоустами? Поверьте, написать это письмо меня заставили любовь и сострадание, а не ненависть к русским братьям. Любовь, которая еще живет в глубине наших болгарских душ. С уважением, Гергана. Февраль 2008 года».

При всей эмоциональности этого письма его никак нельзя назвать безосновательным. Недоразумения, похожие на описанное Герганой, нередко происходят в наших храмах. Об этом корреспонденту «НС» рассказывали и представители Поместных Церквей в России, и клирики Русской Церкви. Так, настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Игнатий (Карагьозов) говорит: «Многие болгарские знакомые жаловались мне, что их не хотели признавать православными в России. Помню, у одной девушки по имени Красимира в Дивеевском монастыре не приняли записки, и она очень была огорчена». О подобном затруднении рассказал и настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве протоиерей Сергий Правдолюбов: «Часто замешательство вызывают грузинские имена: помню, мы не могли решить, можно ли допускать до таинств женщину по имени Дали. Но потом оказалось, что в грузинских святцах такое имя есть».

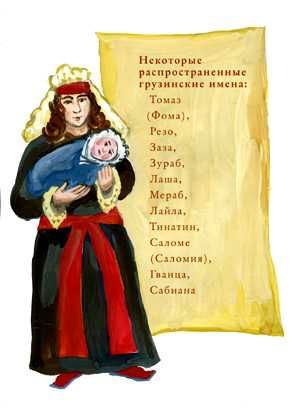

Грузины

Но если в последнем из приведенных случаев имя нашлось в списке святых, то как быть людям, приезжающим в Россию из православных зарубежных стран, но крещенным с именем, которого нет ни в русских святцах, ни в святцах соответствующих Поместных Церквей? А таких людей очень много! Дело в том, что традиции наречения имени в разных Поместных Церквях разные. Взять, например, Грузинскую Церковь. Вот что рассказал нам настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца – Патриаршего подворья в Грузинах – прот. Федор Кречетов: «В Грузии в основном имена младенцам в крещении нарекаются в честь святых, но могут даваться и другие традиционные грузинские имена. Основанием такого обычая можно считать такой факт: 24/11 декабря в Грузинской Церкви празднуется память Всех грузинских святых. Среди них вспоминается и 100 тысяч мучеников, пострадавших от хорезмского шаха Джелал-ад-дина в XIII веке. Понятно, что все имена их не сохранились, и это дает право называть детей именами, которых нет в месяцеслове».

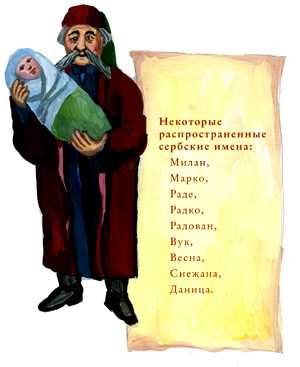

Сербы

За разъяснениями традиций наречения имени у сербов мы обратились к редактору отдела «Поместные Церкви» сайта Pravoslavie.ru, специалисту по сербской культуре иеромонаху Игнатию (Шестакову). «Сербские имена можно разделить на несколько категорий, – говорит отец Игнатий. – Во-первых, сербы любят называть друг друга сокращенными именами: например, Георгия – Джорджо, Александра – Сашей, Павле – Пайо, Афанасия – Танасом. И это, в отличие от русской традиции, не звучит фамильярно: даже архиереи могут так друг друга называть. Мало того, сокращенное имя может быть и крестильным, и паспортным именем человека: например, Саша Драгович… Далее, очень многие сербы носят народные имена, зачастую происходящие из природных реалий: Вук – “волк”, Беляна, Белянка – название цветка, Весна (с ударением на первый слог), Дубравка. Такие имена очень популярны, и они не имеют связи с конкретным святым. Вообще, сербы относятся к имени собственному гораздо более свободно, чем русские: например, в качестве имени могут дать фамилию. Так было с Эмиром Кустурицей, которому при крещении было дано имя Неманя, а это на самом деле фамилия, родовое имя целой княжеской династии, самым известным представителем которой был святой Стефан Неманя. Наконец, среди традиционных сербских имен стоит отметить имена в форме прилагательных или причастий: Милан (от “милый”), Радован, Рада, Радка (от “обрадованный”, “радостный”), Дана, Даница (от “данная”). И далеко не всегда эти имена соответствуют определенным святым. Например, святая княгиня Милица была, а вот Данки не было. Но в Сербии к этому относятся спокойно. И вот почему. Если в России принято праздновать именины – день небесного покровителя каждого человека, то в Сербии, хотя у кого-то персональный “имендан” (то есть именины) и бывает, но гораздо чаще празднуется “слава” – память святого покровителя всей семьи, и более того – всего рода. Обычно таким покровителем выбирался святой, в честь которого крестили первого христианина в роду. Думаю, больше половины сербских семей празднуют славу в день святителя. Николая Мирликийского. Очень многие чтят святого великомученика Георгия Победоносца. Но я знаю и случаи, когда славу празднуют на память Александра Невского. Трудно сказать, когда почитание этого русского святого дошло до Сербии, но, скорее всего, оно пришло поздно – с русскими солдатами во время одной из балканских кампаний. Спрашивается тогда, неужели первый в роду христианин жил в XIX или начале XX века? Ответ такой: сербы всегда очень много воевали. Соответственно, было много сирот, и человек просто мог не знать свою славу. А если, предположим, ребенка спасли русские солдаты, то он, став главой семьи, мог в благодарность взять ее покровителем русского святого».

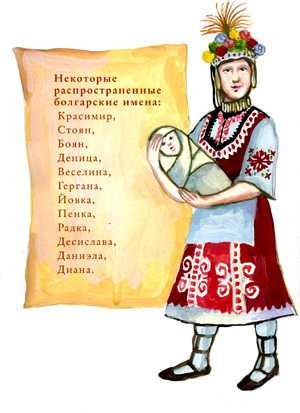

Болгары

Похожая традиция наречения имени распространена у болгар. О ней нам рассказал архимандрит Игнатий (Карагьозов): «Раньше в Болгарии тоже имена обычно соответствовали определенным святым. Но и в Болгарии были безбожные времена, и это не могло не отразиться на традиции наречения имени. Сегодня ребенка могут назвать в честь киноактера или рок-певца. А вот в старые времена было не так. Например, у моей прабабушки все дети умирали в раннем младенчестве. Они с мужем очень просили у Бога детей и дали обет назвать дитя в честь того святого, в день которого оно родится. Этим ребенком стала моя бабушка, которая родилась в день священномученика Игнатия Богоносца. А это имя и у мужчин-то в Болгарии редко встречается, а уж женщин так никто и никогда не называет. И все-таки они выполнили обет, и бабушка была Игнатией.

Сейчас вообще не в моде старые имена. Например, раньше было распространенным женское имя Радка, а теперь оно звучит как деревенское. Также и мужское имя Стоян – сейчас его дают реже. А вообще, в Болгарии считается приемлемым любое имя, с которым человека крестят: даже если кто-то назван в честь зарубежного спортсмена, он с этим именем подходит ко Святой Чаше, и это имя указывается в поминальных записках. И эта практика имеет основание в самой христианской древности! Вот возьмем святого мученика Меркурия: он вообще носил имя языческого божества, бесовское имя! Но это же не помешало ему стать мучеником за Христа! Жалко, конечно, что человек с каким-нибудь причудливым, «нехристианским» именем не имеет небесного покровителя. Но у нас в Болгарии небесный покровитель может быть не только персональным у каждого человека, а еще и у семьи, а также любой может выбрать себе покровителем нескольких “любимых” святых. У моей семьи, например, покровитель святитель Николай Мирликийский, а я считаю своими покровителями кроме Игнатия Богоносца, еще 40 мучеников и святителя Игнатия Брянчанинова. Но важно понять: при крещении необязательно давать ребенку имя конкретного святого».

Вопрос сложный

С мыслью отца Игнатия о древних мучениках за Христа, носивших языческие имена, согласен и протоиерей Сергий Правдолюбов. «Загляните в православные святцы: сколько там имен языческих по происхождению: и Аполлон, и Афиноген, и Гермоген – это же имена в честь языческих богов! Но мученики за Христа сделали эти имена святыми», – говорит он. Вообще же отец Сергий считает, что вопрос о разнице в традициях наречения имени и почитания небесных покровителей сложен: ведь традиции весьма различны, а совсем игнорировать традиции – неправильно. «Необходимость наречения имени обязательно в честь определенного святого нигде документально не отмечена, – говорит он. – Это традиция, причем она есть не во всех православных странах. Да и вопрос именин, почитания небесного покровителя решается по-разному. Например, когда крестили Александра Васильевича Суворова, священник почему-то не указал, кто будет его небесным покровителем, и Суворов жил до юношеских лет, не решив этого вопроса. И только когда ему предложили выбрать между одним из преподобных Александров и Александром Невским, он выбрал последнего».

В таинствах отказывать нельзя!

Как же вести себя служителям и прихожанам наших храмов, когда они встречают «необычные» имена? «Понять опасения некоторых церковнослужителей при виде незнакомых имен можно, – считает протоиерей Федор Кречетов. – Ведь приходится все время проверять при приеме записок, крещен человек или нет. Но все-таки не принимать записки только потому, что имя незнакомо и не занесено в наши святцы, неправильно. Было бы неплохо, если бы священноначалие дало какое-нибудь разъяснение по этому вопросу».

Протоиерей Сергий Правдолюбов предлагает в вопросе об именах, не указанных в святцах, различать две ситуации. «Если в храм приносят крестить младенца с несуществующим именем (например, Элина), то мне кажется, священник должен предложить имя из церковного календаря и наречь младенца этим именем. Другой вопрос, когда приезжают православные из стран с другой, чем в России, традицией наречения имени. Тут уж, какое бы ни было имя, но, если человек утверждает, что он крещен, его, конечно, следует допустить до таинств. Молитвенное обращение к святому, чье имя носишь, освящает человека, но ведь и человек может освятить имя, что мы и видим на примере святых».

Иеромонах Игнатий (Шестаков) советует иностранцам, попавшим в ситуацию, описанную в письме, «вежливо, мягко, но настойчиво стоять на своем». Приезжающим в Россию из стран с другой традицией имянаречения необходимо четко писать в поминальных записках и говорить, подходя ко Святой Чаше и называя свое имя: я серб (или: болгарин, грузин и т. д.), я крещеный! «Не думаю, что кто-нибудь откажется причастить такого человека», – уверен отец Игнатий.

В свою очередь, архимандрит Игнатий (Карагьозов) полагает, что «это очень большая проблема, и ее непременно надо решать. И решать путем просвещения церковного народа».

Редакция журнала «НС», внося свой небольшой вклад в дело просвещения, выступает с предложением к представителям Поместных Церквей в России составить и опубликовать свои святцы, а также списки часто встречающихся национальных имен, не связанных с определенным святым. Нас поддерживает и протоиерей Федор Кречетов: «Грузинские святцы, естественно, существуют, но на русский язык пока не переведены, хотя имена некоторых святых можно встретить и в русском календаре: царевна Шушаник, царица Кетеван, царица Тамара, мученик Або Тбилисский и другие. Мы планируем составить список грузинских имен на русском языке и, может быть, даже издать его», – сказал он.

Рисунки Дмитрия Петрова

pravoslavie.ru

Как поминать усопших родственников с именами, которых нет в православных святцах? / Православие.Ru

Вопрос:

: Недавно умерла моя родственница. Ее звали Майя. Она была крещена в Молдавии перед войной, но имени, с которым ее крестили, не помнила. Когда у нее началась тяжелая болезнь, пригласили священника. Он исповедал и причастил ее. Через два дня она скончалась. Я обратилась в три монастыря, но там отказались записать ее на сорокоуст. Что делать?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

У священника, который ее причащал, была возможность прочитать над ней молитву «во еже назнаменати… имя во осьмый день рождения своего». Данное ей православное имя следовало закрепить в таинствах исповеди и причастия. Но так как это не было сделано, то теперь надо поминать ее с тем именем, которое есть. Это вполне законно: она была крещена, получила напутствие святыми тайнами, следовательно, является членом Церкви. Любой член Церкви имеет право на поминовение. Пугаться ее имени не нужно. В первые века христианства при крещении не давали имена в честь святых, а сохраняли языческие имена. Никого тогда не смущали такие имена, как Меркурий, Орест и др. Со временем эти имена вошли в святцы. Наши первые святые: равноапостольные Ольга (в крещении – Елена) и Владимир (Василий), а также страстотерпцы Борис (Роман) и Глеб (Давид) вошли в месяцеслов не с теми именами, с которыми они были крещены, а с теми, которые они носили в язычестве.

Для живых и усопших молитва в Церкви является великой помощью. Чисто формальный подход часто свидетельствует об отсутствии у нас христианской любви. Когда мы руководствуемся только формальными соображениями, то и христианство наше становится формальным.

«Человек умерший есть существо живое: “Бог несть Бог мертвых, но живых, вси бо Тому живи суть” (Лк. 20: 38). Душа его невидимо витает у тела и в местах, где любила пребывать. Ежели она умерла во грехах, то не может помочь себе избавиться от уз их и крепко нуждается в молитвах живых людей, особенно Церкви – святейшей Невесты Христовой. Итак, будем молиться за умерших искренно. Это великое благодеяние им, больше, чем благодеяние живым» (Иоанн Кронштадтский, святой. Моя жизнь во Христе. М., 2002. С. 205).

2 октября 2008 г.

www.pravoslavie.ru

Четырнадцать подвижников веры включены в общецерковные святцы / Православие.Ru

Москва, 7 октября 2004 г.

Русский адмирал Федор Ушаков канонизирован Русской Православной церковью. Как сообщили в Саранской епархии, решение об общецерковном прославлении праведного воина Феодора и его дяди, Феодора Санаксарского, было принято на проходящем в Москве Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее они оба были канонизированы как месточтимые святые в Мордовии. Именно здесь, вблизи Санаксарского монастыря, провели они свои последние годы. При иеромонахе Феодоре Санаксарском заброшенная пустынь превратилась в одну из самых строгих иноческих обителей России.

Сюда же, завершив свой путь воина, удалился и знаменитый флотоводец Федор Ушаков. Он прославился тем, что всю свою жизнь отдал служению российскому флоту. Его часто сравнивают с Суворовым — из 43 морских сражений он не проиграл ни одного, не потерял ни одного корабля, ни один его матрос не попал в плен к врагу.

Теперь своеобразным памятником милосердию выступает кафедральный собор имени Ушакова, строительство которого на народные средства ведется в центре столицы Мордовии.

Среди вновь причисленных лику общецерковных святых — блаженная Матрона Московская, жившая в первой половине ХХ века. Инициатива канонизировать ее на общецерковном уровне принадлежит Патриарху Алексию. Почитание блаженной в православном народе столь велико, что ежедневно Покровский монастырь в Москве, где покоятся мощи праведницы, посещают около 5 тысяч паломников, а в дни памяти святой — не менее 20 тысяч человек.

Решением Архиерейского Собора в месяцеслове Русской Православной Церкви включено шесть святых, подвизавшихся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре в ХVIII-ХХ веках.

Самый древний из причисленных ныне к лику святых для общецерковного прославления — преподобный Афанасий Высоцкий, скончавшийся в 1395 году. Он известен как ученик Сергия Радонежского и первый игумен Серпуховского монастыря.

www.pravoslavie.ru

Что мне делать, если меня крестили под именем Лилия, которого нет в православных святцах? / Православие.Ru

Вопрос:

Здравствуйте, меня зовут Лилия. Меня крестили под моим именем Лилия и совсем недавно я узнала, что такого имени нет, и есть какой-то обряд и мне дадут церковное имя. Возможно, я что-то путаю?

И еще такой вопрос: у нас в семье нет деток, прогнозы врачей неутешительны, брак у нас венчанный, но мы в прошлом наделали много глупостей. Подскажите, где и как можно исповедаться? Что нам делать?

Заранее благодарна.

Отвечает священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря:

1. Поскольку в крещении Вы не получили православного имени, надо чтобы Вам оно было дано в других таинствах: исповеди и причастии. Для этого Вы должны выбрать любое имя по православным святцам. Когда будете исповедоваться, назовите его. Священник, произнося тайносовершительные слова «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия…», произнесет это православное имя. Подходя к святой Чаше также внятно его назовите. Священник, подавая Вам святые Тайны, назовет Вас этим правосланым именем, которое закрепится за Вами.

При жизни святителя Филарета Московского был случай, когда священник при крещении не обратил внимания на пол младенца и потому произносил имя, хотя созвучное и этимологически близкое, но все же иное, потому что через имя православный человек соединяется с тем святым, имя которого носит. Святитель указал исправить ошибку во время причастия.

2. Исповедаться можно в любом православном храме. К этому таинству надо подготовиться. Готовясь, можете в качестве пособия использовать книгу архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Опыт построения исповеди» (имеется много изданий).

Относительно детей не оставляйте надежду. Их дает Бог. Надо много и горячо молится. История Церкви богата примерами рождения детей после долгой и упорной молитвы. Молитесь Господу, Матери Божией, святым праведным Иоакиму и Анне, св. пророку Захарии и св. праведной Елизавете и другим угодникам.

24 февраля 2004 г.

www.pravoslavie.ru

Праведный Стефан I, король Венгрии / Православие.Ru

|

| На празднике прославления святого Стефана в Будапеште |

Предыстория

Территория современной Венгрии была занята кочевыми племенами венгров в ходе переселения в 896 году. Венгерские племена изначально были язычниками, но уже в IX веке на своем продвижении с северного Кавказа они встречались с христианскими проповедниками. Так, в 860 году группа венгров, находившихся в Херсонесе, слушала проповеди святого Константина-Кирилла. В 880 году с венграми встречался святой Мефодий. Свое влияние должны были оказать на венгров также и покоренные на территории будущейе Венгрии христиане-славяне. На этот факт указывает то, что до настоящего времени в венгерском языке сохранились такие славянские по своему происхождению слова, как kereszt – крест, barat – брат и т.п.

Первая половина Х века прошла в постоянных набегах венгров на Западную Европу и Византию. После ряда сокрушительных поражений вождям венгров пришлось искать пути примирения. Отношения начали налаживаться как с Византийской империей, так и с германскими княжествами, а также с папским престолом.

К средине Х века венгры стали искать союза с Византией, был заключен мир, и венгерские вожди крестились в Константинополе. Началась систематическая проповедь Восточной христианской Церкви на территории Венгрии. Но позднее, в связи с ухудшением отношений, миссионерская работа византийцев приостановилась, в том числе из-за отсутствия проповедников. Проповедническую работу на территории Венгрии в тот период вела и Западная Церковь.

Стоит учитывать, что после отпадения Рима от Православия деятельность византийских миссионеров по христианизации Венгрии замалчивалась, но о ней свидетельствуют археологические находки (византийские кресты и мощевики на покойных и т.п.).

Родители святого Стефана

| Памятник святому Стефану |

Дед святого Стефана по матери князь Дьюла (в крещении Стефан), второй в Венгрии по влиянию властитель восточной части Венгрии, уже в 30–40-е годы Х века принял в Константинополе крещение и получил от византийского императора чин патрикия. После крещения «он взял с собою монаха по имени Иерофей, славного своим благочестием. Его патриарх Феофилакт (931–956) рукоположил в епископа Угорщины (Венгрии), и он многих из языческой прелести обратил в христианство. Дьюла и позднее не оставил веры, не оставлял христианских пленников невыкупленными, но выкупал их, подавал им помощь и освобождал их»[1]. Его трудами в восточной Венгрии были построены храмы, посвященные греческим святым. В храмах проводились богослужения по греческому обряду, в подчиненных ему областях вели миссионерскую деятельность византийские и болгарские священники и монахи. Место нахождения епископа было предположительно в городе Марошвар, а затем в городе Чанад.

По свидетельству русского источника XII века, князь Дьюла «умер исполненный истинной христианской верой, сотворил множество угодных Богу дел, в мире ушел в царствие Божие».

Шарлота, мать святого Стефана, дочь Дьюлы, также была обращена в христианство и воспитывалась в христианском духе. После своего брака с венгерским князем Гезой она обратила его в христианство и привела ко крещению. С собой в дом князя она привела христианских священников греческого обряда.

Отец святого Стефана, князь Геза, обратившись от язычества к Евангелию, пожелал распространить его во всем народе, но не преуспел в этом, хотя при нем христианство приняли все его военачальники. На пути распространения христианской веры князь прибегал к принуждению, так что «тех, кого находил уклоняющимися, угрозами и запугиванием направлял на правильный путь».

Такое насильственное распространение веры неугодно Богу, поэтому князю Гезе было чудесное видение, в котором Господь сказал ему: «Не тебе дано выполнить то, что обдумываешь в уме своем, так как руки твои осквернены кровью, но от тебя произойдет сын, которому суждено родиться, которому Господь поручает выполнение всего этого, в соответствии с планом Божественного промысла».

Рождение святого и вступление на трон

Обещанный сын – святой Стефан – родился в 979 или в 980 году. В возрасте трех лет ребенок, носивший до того языческое имя Вайк, был крещен и получил в крещении имя Стефан (на венгерском Иштван). Крещение, по-видимому, проходило по греческому обряду.

По династическим причинам в 996 году святой Стефан взял в жены баварскую герцогиню Гизеллу, воспитанием которой до этого руководил Регенсбургский епископ святой Вольфганг. Сопровождавшие ее в Венгрию священники и монахи начали активную проповедническую работу, благодаря чему усилилось влияние Западной Церкви.

После смерти отца и вступления в 997 году на княжеский трон святой Стефан поставил перед собой задачи укрепления государства и обеспечения победы в Венгрии христианства. Как пишет об этом большое житие святого Стефана, после смерти отца ему пришлось преодолеть внутреннюю войну и он «под знаменем святого Мартина и святого мученика Георгия… искупал народ в воде крещения».

Принятие королевской власти

|

| Венгерская корона cв. Стефана |

Корона, которой был коронован святой Стефан, по-видимому, не идентична реликвии, которая использовалась в дальнейшем для коронации венгерских королей. Верхняя часть ее относится к концу ХII века, по-видимому, раньше в ней хранились мощи – череп святого Стефана, а нижняя часть короны состоит из подарка византийского императора Михаила VII Дуки, присланного в 1074 году.

Крещение Венгрии

После коронации святой Стефан продолжил курс на крещение Венгрии.

Если его отец, князь Геза, уничтожал языческие капища, то святой Стефан занялся, прежде всего, организацией проповеднической деятельности и строительством храмов.

Чтобы привлечь народ в храмы по воскресеньям, указом короля проведение ярмарок было определено на воскресный день, в результате чего этот день недели до настоящего времени называется в переводе с венгерского «ярмарочным днем».

Крещение Венгрии проводилось одновременно с ее объединением. Были разбиты восстания мятежных князей Дьюлы и Айтоня, укреплена королевская власть, необходимая для проведения крещения Венгрии.

С целью распространения и укрепления в Венгрии христианства святой Стефан разделил страну на десять епархий. Эстергомтская епархия и, по-видимому, епархия в Калоче получили статус архиепископства. Епархиальные центры, чтобы быть надежно защищенными, размещались, как правило, в королевских замках.

Святой Стефан в полной мере содействовал трудам христианских проповедников, но, в отличие от отца, не применял при этом силу.

В соответствии с указаниями святого Стефана, каждые десять деревень должны были построить храм и снабдить его всем необходимым. Королевская власть взяла на себя снабжение храмов облачениями. На первом этапе это были совсем небольшие храмики, в которых размещались лишь алтарь и могли поместиться только священник и клир, а верующие участвовали в службе, стоя снаружи, но эти храмы создавали возможность для массового приобщения воцерковляющихся венгров к вере Христовой.

Уже в начале царствования, после подавления мятежа феодалов, захваченные у мятежников земли были переданы на строительство монастыря (нынешнего монастыря в Паннонхалме) в честь святого Мартина, происходившего родом из Паннонии (Сабарии). Это был первый монастырь в Венгрии, но не последний, основанный при поддержке святого Стефана. Позднее строились монастыри Печварад (1015), Зобор (1019), Баконьбел (1020) и другие.

Чтобы создать условия для паломничества венгерских христиан к святым местам, праведный Стефан построил паломнические дома и небольшой монастырь в честь своего небесного покровителя в Риме, монастырь и паломнические дома в Иерусалиме, а также «дивно украшенный» храм в Константинополе. На служение в них были направлены священники и монахи из Венгрии.

Законы святого Стефана

Крещение Венгрии закреплялось также на законодательном уровне в так называемых законах святого Стефана, большая часть которых посвящалась делам Церкви. Они начинаются с постановлений о неприкосновенности и особой королевской защите имущества Церкви. «Те, кто в высокомерной гордыне своей думают, что могут захватить дом Бога и без уважения обращаются с имуществом, посвященным Богу… должны быть прокляты, как нападающие на дом Божий… В то же время следует, чтобы они чувствовали на себе и гнев господина короля, чью добрую волю они отвергли и чьи распоряжения нарушили».

В тексте законов есть даже элементы полемики с неверующими, и духовные замечания о принципах христианской жизни. «Не следует слушать тех, кто неразумно утверждает, что Господу нет необходимости в посвященном ему имуществе, то есть, в том, что передано Господу в дар. Это имущество находится под королевской защитой так, как если бы оно было его наследственной собственностью, более того, он защищает его даже сильнее, ведь насколько выше стоит Бог над людьми, настолько важнее имущество Бога по сравнению с имуществом людей. Поэтому обманывается тот, кто занимается своими собственными делами более, чем делами Бога». «Если же какой-либо безумный человек в своем злодействе глупо посмеет отвратить короля от его правильных намерений (по защите церковного имущества)… то, даже, если (в этом человеке) есть нужда для какой либо мирской службы, то пусть король отсечет и выбросит его от себя в соответствии со сказанным в Евангелии: если твоя нога, рука или глаз твой смущает тебя, отрежь или выколи его и отбрось от себя».

Величайшее уважение к священству, как слугам Господним, отражено в главе «О работе священников»: «Да знают все наши братия, что более всех вас работает священник. Так как каждый из вас несет на себе только лишь свои тяготы, а он же несет на себе тяготы, как свои, так и иных людей. И потому, как он за вас, так и вы за него должны трудиться с полной силой, настолько, что если возникнет необходимость, то и жизни свои кладите за них».

Законодательно предписывалось соблюдение всех христианских постов: «Если кто-либо строгий пост, о котором всем известно, нарушит мясоедением, то да будет поститься одну неделю под запором… Если же кто-либо в пятницу, которую соблюдает все христианство, ест мясо, то да будет поститься одну неделю, находясь днем под запором».

Строгие меры вводились для поддержания порядка и благочиния в храмах. Законом предписывалось строго наказывать за неподобающее поведение в храме. «Тем, кто приходит в храм на слушание Божественной службы и там во время литургии перешептываются друг с другом, мешают другим, бесполезно сплетничая, и не слушают Божиих уроков и учения Церкви, если это люди высшего слоя, то их необходимо пристыдить и со стыдом выгнать их храма, если же это люди средних и низших слоев, то во дворе храма у всех на виду связанными их необходимо бичевать и остричь за их великую наглость».

Святой Стефан стремился также определять и некоторые вопросы, относившиеся к выполнению церковных обрядов. Так закон говорит о тех, кто умер без отпущения грехов: «Если кто-либо сделал свое сердце настолько каменным (что должно быть далеко от каждого христианина), что, не внимая совету священника, не хочет исповедовать свои грехи, тот да покоится в могиле без всякого церковного погребения и милостыни как неверующий. Если же покойный умер без исповеди по причине упущения родных и его окружения, то обогатите его молитвами и подайте утешение милостынею, но родные должны искупить свое упущение постом в соответствии с определением священника. Те же, кто попали в беду внезапной смерти, да будут погребены со всеми церковными почестями, так как суды Божии – тайна и нам неизвестны».

Законодательство святого Стефана, заложило основы для укрепления в диком кочевом языческом обществе основ христианской нравственности и морали. Уже последующие правители Венгрии не смогли удержать законодательство на его уровне терпимости к человеческим провинностям. Были введены значительно более строгие нормы наказаний за провинности, в том числе и незначительные.

Личное благочестие святого Стефана

Свое служение святой Стефан был вынужден нести в стране, населенной 120 различными племенами, «необузданным народом», еще недавно разорявшим набегами половину Европы. Языческое жречество сопротивлялось введению христианства, старая племенная аристократия противилась централизации страны. Подавив восстания противников в начале царствования, праведный Стефан не избежал и заговоров родственников в конце своего правления. При всем этом он стремился не допускать ненужной жестокости, был милостив к своим врагам, в особенности к раскаявшимся. Уже с самого начала правления его отличала взвешенность и справедливость поступков.

Во внешней политике святой Стефан старался обходиться без агрессии. При нем воинственный по своему настрою народ был принужден к жизни в мире, кочевники начали переходить к оседлому образу жизни. В тот период через страну был налажен путь для прохождения паломников в Иерусалим. Как сообщает в 1044 году монах Родулфус Глабер, «все в это время, кто следовал из Италии и Галлии ко гробу Господню, стремились, оставив прежний, привычный путь, проходивший по морям, следовать по стране этого короля. Он создал путь, значительно более безопасный, чем все, имевшиеся до того, и когда он видел монаха (паломника), принимал его и нагружал неисчислимым количеством подарков. Под влиянием такого любезного (приема) и дворяне, и относящиеся к простому народу в несчетном количестве шли в Иерусалим»[2].

Ежегодно король слагал в храме свои полномочия перед Богом, показывая, что получил королевскую власть от Бога лишь во временное пользование, а не навечно. Удивительное христианское смирение короля резко контрастировало с нравом народа, сыном которого он был.

Святой Стефан постоянно раздавал милостыню, в том числе тайно и переодевшись. Однажды во время такой раздачи милостыни нищие вырвали ему часть бороды, но святой только обрадовался этому, возблагодарив Божию Матерь за то, что пострадал Христа ради, и впоследствии еще чаще прибегал к раздаче милостыни.

Постоянно пребывая днем в трудах на благо Церкви и государства, ночи праведный Стефан проводил в слезах и молитвах ко Господу. Господь неоднократно доказывал Свою поддержку святому, в том числе являя ему чудеса. О некоторых из них сообщает большое житие праведного Стефана. В одном случае, предупрежденный во сне о неожиданном приближении печенегов, король сумел вовремя организовать оборону города Фехервар в Трансильвании и разбить врагов. В другом случае, приближавшиеся к Венгрии войска императора Священной Римской империи Конрада по молитве Стефана получили от неизвестных посланников приказание вернуться, и тем самым нашествие было сорвано. Неоднократно, узнав о болезни кого-либо, святой Стефан посылал хлеб, овощи, и больные по его молитвам исцелялись.

Наставления сыну

Характер святого Стефана хорошо отражают его наставления наследнику: «Правь кротко, со смирением, мирно, без злобы и ненависти! Самые прекрасные украшения королевской короны – это добрые дела, поэтому приличествует, чтобы король был украшен справедливостью, милосердием, а также другими христианскими достоинствами».

В составленных им в 1013–1015 годах для поучения наследника престола герцога Имре наставлениях, святой Стефан дает следующие поучения.

Сохранять верность христианской вере. «Если хочешь уважать королевскую корону, прежде всего, завещаю… сохраняй кафолическую (истинную) и апостольскую веру с такой ревностью и неусыпностью, чтобы давать пример всем данным тебе от Бога подданным, чтобы все церковные мужи по достоинству могли называть тебя настоящим христианином». «Верь во всемогущего Бога Отца, Создателя всякого создания, в Его Единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, о Котором предвозвестил ангел и Которого родила Дева Мария, пострадавшего за спасение всего мира на кресте, и в Духа Святого, говорившего пророками и апостолами, как в единое, абсолютно нераздельное, чистое Божество. Те, кто пытаются… разделить, или приуменьшить, или увеличить Троицу – слуги ереси».

C почтением относиться к Церкви. «Сын мой, изо дня в день со все увеличивающимся усердием тебе необходимо охранять святую Церковь, чтобы она скорее пополнялась, чем уменьшалась. Поэтому и называют первых королей великими, что они увеличили Церковь. Делай и ты так, чтобы твоя корона была прославленнее, жизнь счастливее и продолжительнее».

С уважением относиться к высшему духовенству. «Украшение королевского трона – сословие высшего духовенства… Если они хорошо к тебе относятся, тебе не надо бояться врагов… их молитва предлагает тебя всемогущему Богу. Их необходимо защищать как Божиих людей, тех же кто, не дай Бог, совершил серьезные проступки, необходимо до трех-четырех раз предупредить наедине и лишь затем, если не слушаются, передавать вопрос Церкви».

С уважением относиться к знати и рыцарям. Они воины, а не слуги, над ними необходимо господствовать без злобы, гордыни, мирно, смиренно. «Помни, что все люди рождаются в одинаковом состоянии, ничто не возвышает так, как смирение, ничто так не принижает, как гордыня и ненависть».

Творить праведный суд и быть терпимым. «Если хочешь получить честь твоему королевству, люби справедливый суд, если хочешь держать душу в твоей власти, будь терпеливым». Особо терпеливо необходимо рассматривать дела, по которым полагается высшая мера наказания.

Хорошо относиться к пришельцам-переселенцам. «Та страна, в которой говорят только на одном языке и где известна только одна культура, – слабая и бедная. Поэтому приказываю, сын мой, хорошо принимай иностранцев и хорошо с ними обращайся».

Соблюдать молитвенное правило. Посещая храм Божий, необходимо постоянно молится Богу следующими словами: «Пошли (Боже) со святых небес от трона Твоей славы (мудрость), чтобы она была со мной и помогала, чтобы я мог понять, что Тебе угодно (во все времена)».

Быть милосердным. «Если короля запятнает безбожие и жестокость, напрасно он претендует называться королем, его необходимо называть тираном». «Всегда и во всем, опираясь на любовь, будь милостивым. И не только к семье, родственникам, знати, богатым, соседям, но и к иностранцам, более того – ко всем, кто к тебе приходит. Так как творение любви ведет к наибольшему счастью. Будь милосердным ко всем, кто страдает от насилия, всегда сохраняй в сердце твоем Божие увещание: “Милости хочу, а не жертвы”».

Отношение с Восточной Церковью

Принятие короны от папы не означало разрыва с Византией и Восточной Церковью. Оно имело под собой, прежде всего, не религиозные, а политические причины, а именно: возможность получить королевский титул, не делаясь вассалом императора и папы. Следует учитывать также, что в то время Рим еще был в единстве с остальными патриархатами.

Вся деятельность праведного Стефана свидетельствует об уважительном отношении к Восточной Церкви, о сохранении и развитии связей с Византией, о близких отношениях венгерского и константинопольского дворов. Во второй половине жизни святого Стефана отношения с Византией укреплялись. Был заключен союз. Произошло также и династическое сближение: невестой наследника престола (впоследствии трагически погибшего герцога Имре) стала византийская принцесса.

В это же время (ок. 1118) в городе Веспрем был основан монастырь греческого обряда, посвященный Пресвятой Богородице. Монастырю были подарены в вечное пользование девять сел. Под угрозой проклятия святой Стефан запретил на вечные времена кому-либо, в том числе епископам и даже королю, покушаться на переданные монастырю имущество и владения.

Предположительно, праведный Стефан возобновил в форме монастыря деятельность и греческой епархии в Савасентдеметере. Создававшиеся храмы в ряде случаев посвящались святым, почитаемым, прежде всего, Восточной Церковью (Космы и Дамиана, Пантелеимона, Георгия и др.). На почитание указанных святых при святом Стефане указывает и их изображение на одеянии, изготовленном для планировавшейся коронации наследника – герцога Имре и позднее служившем для коронации венгерских королей.

Примечательно, что на гербе Венгрии, известном как герб святого Стефана, присутствует двойной крест, нехарактерный для католических стран. Вероятно, он повторяет форму креста-мощевика с частичкой Животворящего Креста, полученного праведным Стефаном в подарок от византийского императора Василия II.

Как уже упоминалось, святой Стефан построил монастыри греческого обряда в Константинополе и в Иерусалиме. В стране по-прежнему продолжали жить и проповедовать византийские монахи. О влиянии Восточной Церкви на церковную жизнь Венгрии свидетельствует тот факт, что, несмотря на раскол Церкви, вплоть до XIII века основная масса монастырей по-прежнему проводила службы по уставу греческой Церкви. Позднейшие католические источники полагают, что они подчинялись латинским епископам, но есть основания считать, что в Венгрии и после отпадения Рима долгое время параллельно действовала православная епархия.

Тесные связи с Константинополем продолжались и после смерти святого Стефана. Примером тому были принятие королем Эндре I в 1047 году короны от Константина IX Мономаха и признание на время подчинения Византии, получение новой короны из Византии в 1074 году (она стала частью так называемой короны святого Стефана) и угрозы в XV веке со стороны другого великого венгерского короля Матиаса Корвина, вошедшего в конфликт с папой, перевести Венгрию в Православие. Кроме того, стоит отметить, что в последние десятилетия существования Византии именно венгры чаще всего откликались на просьбы о помощи со стороны угасающей под ударами турков империи.

Кончина праведного короля

Последние годы жизни святого Стефана были омрачены смертью сына – наследника герцога Имре, а также борьбой с мятежными феодалами, боровшимися с престарелым королем за власть и престолонаследие. Сам же король, наряду с решением государственных дел, все чаще проводил время в молитвах. Как повествует об этом большое житие святого, «часто бросался он на колени в святой церкви и со слезами предлагал Богу выполнение Божией воли по Божию усмотрению… Всегда он вел себя так, как если бы находился на суде Христовом»[3].

Перед самой смертью святой Стефан торжественно передал Церковь Венгрии и саму страну под Покров Пресвятой Богородицы, столь горячо любимой им. Большое житие, составленное епископом Хартвиком, так описывает это. 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, перед смертью, праведный Стефан, «подняв вверх руки и возведя глаза к звездам, воскликнул так: Царица Небесная… в последних моих молениях поручаю под Твой покров святую Церковь с ее епископами и священством, страну с народом и с господами, прощаясь с ними, предаю мою душу в Твои руки». Как добавляет епископ Хартвик, король просил в своих молитвах о даровании ему возможности умереть именно в день Успения.

Так и случилось: праведный Стефан отошел ко Господу 15 августа 1038 года и был похоронен при массовом стечении народа в усыпальнице в базилике Успения Пресвятой Богородицы вместе со своим сыном герцогом Имре.

При погребении праведного Стефана, как сообщает житие, произошло много чудес: «пришедшие со всей страны немощные и больные исцелялись, слепые прозревали, хромые обретали крепость ног, прокаженные очищались, боровшиеся за жизнь исцелялись, кто бы какой болезнью ни болел, удостаивались исцеления».

В период междоусобиц средины XI века мощи праведного Стефана были перенесены из саркофага в более безопасное место. Погребение в саркофаге в то время было принято лишь в Византии и в Киевской Руси. Изображения на нем выполнены в византийском стиле и показывают переселение души в небесный Иерусалим, куда так стремился всю свою жизнь святой Стефан. Сам саркофаг сохранился до нашего времени.

После захвата турками в 1514 году Секешфехервара мощи праведного Стефана были в большей части утеряны. Святая десница, а также часть черепа святого, были вывезены и с 1590 по 1771 год находились в г. Дубровнике, затем мощи были возвращены в Венгрию.

С 1951 года мощи находятся в базилике святого Стефана – крупнейшей базилике Будапешта, и являются, наряду с короной праведного Стефана, наиболее почитаемой святыней страны.

20 августа 2006 года одна из частиц сохранившихся мощей святого Стефана была передана православному кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы в Будапеште. Также частица его честных мощей хранится в мощевике храма Христа Спасителя в Москве.

В приходах Венгерской епархии Московского Патриархата очень распространено почитание святого Стефана, к памяти которого православные венгры относятся с большим благоговением, а 20 августа / 2 сентября в его честь совершаются торжественные богослужения во всех храмах.

www.pravoslavie.ru