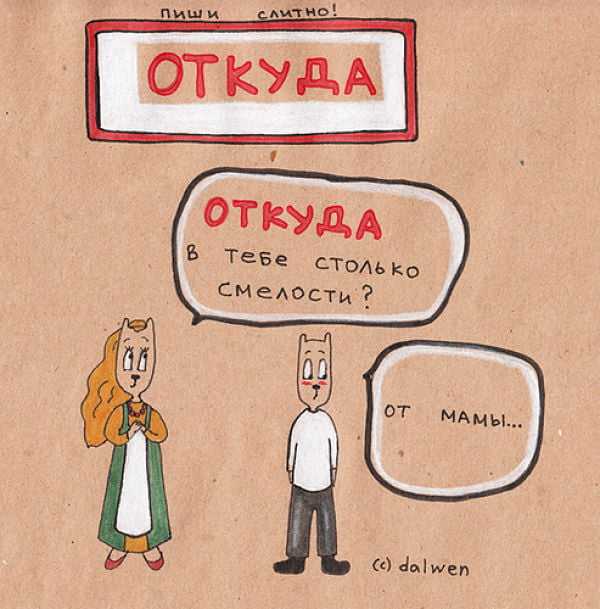

ОТКУДА или ОТ КУДА, как правильно писать, слитно или раздельно?

Слово «откуда» правильно пишется слитно с приставкой от-.

Чтобы выяснить, почему правильно пишется слово «откуда» слитно, а не ошибочно — раздельно, определим часть речи и способ образования.

Часть речи слова «откуда»

Электрические огни примешивали к пурпурному свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск. Несмолкаемый лязг и грохот несся оттуда (А. Куприн. Молох).

Анализируемое слово поясняет глагол, обозначая признак действия, и отвечает на обстоятельственный вопрос:

нёсся откуда? из какого места?

Интересующее нас слово конкретно не обозначает место, а только указывает на него. По этим грамматическим признакам выясним, что это местоименное наречие.

Правописание слова «откуда»

Оно образовано с помощью приставки от относительного местоименного наречия «куда» и имеет следующий морфемный состав:

откуда — приставка/корень

Местоименное наречие «откуда» правильно пишется слитно.

Это слово часто употребляется в вопросительных предложениях, например:

Откуда мне это можно узнать?

Откуда он знает о моей привычке гулять рано утром вдоль берега озера?

Относительное местоименное наречие «откуда» является союзным словом и употребляется в сложноподчиненных предложениях:

Никто не знает, откуда появилась эта легенда.

Шорох мерно набегающих волн доносились со стороны моря, откуда дул ветер, напоенный запахом водорослей.

Поле и пройти-то было всего шесть километров до Судовников, откуда лесная наезженная дорога прямиком выводила на тракт (Л. М. Леонов).

Неизвестно, откуда появился этот страх, но его необходимо побороть (Энни Уэст).

Однокоренное наречие «откуда-то» со значением неопределенности, которое ему придает частица -то, пишется с дефисом, как и в аналогичных случаях:

Примеры предложений со словом «откуда-то» из художественной литературы

Дальше ничего нельзя было видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки и всё застлалось дымом ( Лев Толстой. Война и мир).

В это время откуда-то с другой стороны переулка, из открытого окна, вырвался и полетел громовой виртуозный вальс и послышалось пыхтенье подъехавшей к воротам машины (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Когда первый страх прошёл, он сообразил, что удары доносятся не из-под земли и не с болота, а откуда-то справа,из леса,и совсем близко (Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица).

Пронзительный свисток, напоминавший стрекотание сверчка среди рёва диких зверей, долетал из тумана, откуда-то сбоку, и звучал всё слабее и слабее (Джек Лондон. Морской волк).

Все было подготовлено заранее, и, пока барабанщик в красном мундире продолжал выбивать дробь, откуда-то появилось человек двадцать пять волонтёров, и все они выстроились в боевом порядке (Джеймс Фенимор Купер. Пионеры).

russkiiyazyk.ru

кто? Что? Кому? Когда и т.д…

Вначале создай полную теорию вопросов и ответов, потом переходи к частностям.

<a rel=»nofollow» href=»https://ru.wikipedia.org/wiki/Падеж» target=»_blank»>https://ru.wikipedia.org/wiki/Падеж</a>

Почему вы задаете вопросы «Почему?»

Вопросы «Почему?» имеют два основных смысла: смысл «По возможности, прошу мне пояснить» и смысл «Выражаю недовольство и требование».

Типа «Что за глупость?» или «Какого черта и до каких пор это будет продолжаться?»

Первую форму, где вы просите пояснений, можно назвать «Умное Почему», вторую, где в вопросе недовольство, требование или возражение — «Недовольное Почему». Умное Почему делает вас умнее и вызывает к вам уважение (по крайней мере — понимание), Недовольное Почему порождает напряжение и конфликты.

Чтобы не возникало недоразумений, будьте аккуратнее с вопросами «Почему?» По возможности, избегайте короткой формы «Почему?», поясняйте свой вопрос

Возможно, вы не очень поняли собеседника и спрашиваете «Почему?», чтобы лучше понять его видение и мотивы. Но короткое, без пояснений «Почему?» очень похоже на Недовольное Почему, легко может быть понято собеседником как Недовольное Почему, собеседник начинает напрягаться, оправдываться или наезжать на вас. Особенно часто это происходит в переписке, когда собеседник не видит вашего (милого и доброжелательного) выражения лица… Чтобы этого не происходило, избегайте коротких «Почему?», свой вопрос поясняйте более развернуто. Например, «А почему ты решил остановиться на этом решении? Какие ты видишь плюсы. какие минусы? Мне очень важно твое видение».

Если вы чему-то недовольны и не понимаете, почему человек так поступил, попробуйте вместо Недовольных Почему обратиться (еще раз) с просьбой или четкими инструкциями (требованиями). Вы приходите с работы и видите разбросанные вещи, хотя утром вы попросили сына все убрать. Вместо разборок «Почему?» проще и разумнее попросить еще раз и чтобы он начал делать это при вас. А потом, когда все убрано, можете и поговорить о причинах. Хотя, скорее, разговор будет уже не актуальным.

«Почему ты не убрал в своей комнате?» «Почему ты дразнишь сестренку?» «Почему ты снова торчишь перед телевизором?» «Почему ты укусил мальчика?» И общее: «Почему ты меня не слушаешься?» «Почему ты никогда не делаешь то, что я тебе говорю?»

Все эти вопросы — риторические, ответа не подразумевают, и часто дополняются критическими замечаниями типа: «Ты мне все нервы уже истрепал!» и «Это просто невыносимо!».

Вопрос «Ну почему ты это делаешь?» иногда заменяется на «Вот что мне с тобой делать?» Задумайтесь: на оба эти вопросы затруднится ответить и профессиональный психолог. Задумайтесь: в таких ваших вопросах не больше смысла, чем в дурацком поведении вашего ребенка.

Достаточно понятно, что ребенок и не захочет отвечать на подобные вопросы, и не сможет на них ответить, даже если бы и захотел.

В лучшем случае вы услышите, как ответ, бездумное «Потому», или туповатое «Я не знаю», или дерзкое «Потому, что я так хочу», а чаще всего дети игнорируют ваши вопросы. При этом про себя, очень возможно, ребенок ваш вопрос прокомментирует как «Глупая мама», а это совсем не то, что «задумается».

Как правило, эти почему-вопросы являются ошибочным поведением родителей и выражают – нашу беспомощность (с защитой «Ну я же сколько раз ему говорила!») и нашу злость (желание отомстить).

Вместо Недовольных Почему обращайтесь с просьбами или с четкими инструкциями (требованиями). «Почему ты снова торчишь перед телевизором?» замените на: «Выключи телевизор (дождаться, пока будет выполнено). Что у тебя сейчас по плану? Уроки или погулять?»

Если хотите понять смысл действий, спрашивайте не «Почему», а «Для чего, зачем, для какой цели». Вопрос «Почему» нередко обращает к прошлому и включает оправдания. Вопрос «Зачем» более конструктивен и помогает смотреть в будущее. Он приучает людей думать (как минимум, люди сильно задумываются. когда ищут ответы на этот вопрос), анализировать свои действия, стимулирует осознанность.

www.psychologos.ru

Как оригинально ответить на вопрос «Откуда ты?»

из тех же ворот откель и весь народ.

— «щас спрошу)))) «

«Пошёл ты на ..й» Так и ответь. Больше, даже и не заикнётся об этом.

Альфа -Центавра знаешь? Тамошние мы)))

От верблюда я.

от туда, откуда и ты-из пиз-ы на лыжах

А на самом то деле мы же все с одного места ))))) Так что скажи ему от туда от куда и ты )))))

просто сказать, какая разница))

Я из ада дэрмо

touch.otvet.mail.ru

на какой вопрос отвечают второстепенные члены предложения и как подчёркиваются?

Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает предмет и относится к сказуемому или другим членам предложения. Дополнения отвечают на вопросы косвенных падежей и выражаются косвенными падежами существительных и местоимений, например: Старик ловил (ч е м? ) неводом (ч т о? ) рыбу. (А. Пушкин. ) Дополнения могут выражаться также словами других частей речи в значении существительного в косвенном падеже, например: Старый Тарас думал (о ч е м? ) о давнем. (Н. Гоголь. ) Завтра не будет похоже (на что? ) на_сегодня. Девять делится (на ч т о? ) на_три. В роли дополнения может выступать и неопределенная форма глагола, например: Все просили ее (о ч е м? ) спеть. (М. Лермонтов. ) Определение — второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и поясняет подлежащее, дополнение и другие члены предложения, выраженные существительными. Определения отвечают на вопросы какой? чей? Относясь к именам существительным, определения как зависимые слова связываются с ними или по способу согласования — согласованные определения, или при помощи других способов (управления, примыкания) — несогласованные определения, например: (к а к а я? ) Чердачная лестница была очень крутая (согласованное определение) . — Лестница (к а к а я? ) на чердак была очень крутая (несогласованное определение) . Приложение — это определение, выраженное существительным и согласованное с определяемым словом в падеже, например: Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана. (М. Лермонтов. ) Обстоятельство — второстепенный член предложения, поясняющий слово со значением действия или признака. Обстоятельства поясняют сказуемое или другие члены предложения. По своим значениям обстоятельства делятся на следующие основные группы: образа действия (как? каким образом?) : Звон/со кукушка вдали куковала. (Н. Некрасов.) ; степени (как? в какой степей и?) : Она изменилась до квузнаваелеостц; места (где? куда? откуд а?) : Кругом кричали коростели. (Ф. Тютчев.) ; времени (когда? как долго? с каких пор? дока-к и х п о р?) : Вчера я приехал в Пятигорск. (М. Лермонтов.) ; условия (при каком услови и?) : При_ старании вы сможете добиться больших успехов; причины (почему? о т ч е г о?) : Сгоряча_ он не почувствовал боли; цели (зачем? для чег о?) : Алексей Мересьев был направлен в Москву на^ечение^. (Б. Полевой. ) Обстоятельство цели может быть выражено неопределенной формой глагола, например: Я приехал (з а ч е м? ) проведать_ тебя.

Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает предмет, с которым связано действие и отвечает на вопросы косвенных падежей (кроме им. падежа) . Дополнение зависит от сказуемого и других членов предложения. Оно чаще всего выражается существительным, местоимением, а также словами других частей речи в значении существительного в косвенных падежах. Дополнение могут выражаться синтаксически неделимым словосочетанием. Например: Девочка любовалась (чем? ) анютиными глазками. Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямые дополнения относятся к переходным глаголам и обозначают предмет, на который направлено действие. Они выражаются винительным падежом без предлога. Все остальные дополнения косвенные. Например: Старик ловил неводом рыбу. Определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и поясняет подлежащее, дополнение и другие члены предложения. В основном зависит от подлежащего. Определения отвечают на вопросы: какой? чей? Чаще всего выражаются прилагательными, причастиями, а также существительными с предлогом и без него. Например: Мы вошли в (какой? ) сосновый бор. Обстоятельство — второстепенный член предложения, который обозначает те обстоятельства, при которых происходит действие ( время, место, условие и т. д.) . Обстоятельства поясняют сказуемое или другие члены предложения. Выражаются существительным с предлогом или наречием, отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор? при каком условии? Например: Однажды мы отправились в поход. С озера повеяло прохладой.

Определение, подчеркивается волнистой линией .Отвечает на вопрос: Какой? Дополнение, подчеркивается пунктиром _ _ _ _ _. Отвечает на вопрос: Что? Чей? и т. д Обстоятельство, подчеркивается _._._._ .Отвечает на вопрос: Где? Когда? И т. д

Определение (какой, какая, какое, подчерк волнист линией) Дополнение отвеч на вопросы падежей (кем, чем и тд. подчерк ———) Обстоятельство место (где, куда…) точка тире

определение (какой? , какая? ..-волнистой линией, дополнение — (кем, чем, кому?,,, -пунктиром, обстоятельство (где, когда?,,, -точка, тире.

Определение отвечает на вопросы: Какой? Который? Чей?, подчеркивается волнистой линией. Выражается именем прилагательным или местоимением. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей (всех кроме именительного), подчеркивается пунктиром (черточки). Выражается именем существительным или местоимением. Обстоятельство отвечает на вопросы: Где? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем? Как?, подчеркивается пункитром с точками (точка-тире, точка-тире и т. д). Выражается именем существительным или наречием.

Отвечают на много вопросов, но обстоятельство отвечает на два вопроса на падежный и на не падежный, подчёркивается пунктир точка. Дополнения отвечает только на падежный вопрос подчёркивается пунктиром. Определение отвечает на вопросы прилагательных подчёркивается волнистой линией

обстоятельство _._._._._. где куда когда откуда почему зачем и как

Дополнение отвечает на падешнуе ковсвеные вопросы, определение на вопросы какой, какие и. тд.

прилагательное подчеркивается волнистой чертой отвечает на вопросы (какой? какая? какое? какие? чей?)

прилагательное подчеркивается волнистой чертой отвечает на вопросы (какой? какая? какое? какие? чей?)

Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает предмет, с которым связано действие и отвечает на вопросы косвенных падежей (кроме им. падежа) . Дополнение зависит от сказуемого и других членов предложения. Оно чаще всего выражается существительным, местоимением, а также словами других частей речи в значении существительного в косвенных падежах. Дополнение могут выражаться синтаксически неделимым словосочетанием. Например: Девочка любовалась (чем? ) анютиными глазками. Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямые дополнения относятся к переходным глаголам и обозначают предмет, на который направлено действие. Они выражаются винительным падежом без предлога. Все остальные дополнения косвенные. Например: Старик ловил неводом рыбу. Определение — это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и поясняет подлежащее, дополнение и другие члены предложения. В основном зависит от подлежащего. Определения отвечают на вопросы: какой? чей? Чаще всего выражаются прилагательными, причастиями, а также существительными с предлогом и без него. Например: Мы вошли в (какой? ) сосновый бор. Обстоятельство — второстепенный член предложения, который обозначает те обстоятельства, при которых происходит действие ( время, место, условие и т. д.) . Обстоятельства поясняют сказуемое или другие члены предложения. Выражаются существительным с предлогом или наречием, отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор? при каком условии? Например: Однажды мы отправились в поход. С озера повеяло прохладой

<img data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/214441856_83aeb9651bba0852490427c713f596c0_120x120.jpg» alt=»» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/214441856_83aeb9651bba0852490427c713f596c0_800.jpg»>

Второстепенные члены предложения это определения, обстоятельства, дополнения. Определение подчеркивается волнистой линией. Обстоятельство подчеркивается точкой тире. ( ._._._ ) Дополнение подчеркивается тире _ _ _ _ Также есть главные члены предложения, это подлежащие и сказуемое. Подлежащие подчеркивается ______ ( линией) , а сказуемое __________. __________

Второстепенные члены предложения: 1.Определение. Отвечает на вопросы какой? который? чей?. В предложении подчеркивается волнистой чертой. 2.Дополнение. Отвечает на вопросы косвенных падежей существительных кого, чего? кому, чему? кого, что? кем, чем? о ком, о чем? Подчеркивается пунктиром. _ _ _ _3.Обстоятельство. Отвечает на вопросы как? каким образом? где? куда? откуда? когда? почему? отчего? зачем? с какой целью?… Подчеркивается точка тире_._._._.

ИГЩПЕЩМИЛНПЛИНЛГ

touch.otvet.mail.ru

Ты откуда? — Как ответить на вопрос…

Есть вопрос на который каждому иммигранту приходится отвечать по-многу раз. Нет, это не глубокомысленный вопрос «Что делать?» и даже не филосовский «Где дешевле?», это банальный вопрос «Ты откуда?» И не важно на сколько хорошо ты освоил местный язык, парашют и акцент всегда выдают Штирлица.

Мне, как дважды иммигранту Советского Союза, не привыкать к этому вопросу. Главное подобрать правильный ответ.

В Израиле всё было проще. Большинство израильтян уверены что знают всё на свете, поэтому задают вопросы не для того чтобы узнать ответ, а для того что бы высказать своё мнение. Если у тебя светлая кожа и плохой иврит, значит ты из России. Такие географические подробности как Украина, Прибалтика или Узбекистан никого не интересуют. Для них ты всё равно из России.

Канадцы тоже не географы, но спрашивают всё же чтоб получить информацию. Отвечать приходится довольно часто, поэтому у меня в зависимости от ситуации сложилось три варианта ответа.

Вариант # 1, короткий. Используется когда нет времени или когда не охота вдаваться в подробности своего бытия.

— Ты откуда?

— Я из России.

Утверждение довольно смелое, так как на территории России я провела за всю жизнь не больше трёх недель. Но у собеседника всё сходится: у неё русский акцент, её родной язык русский, она из России. Улыбнулись, разошлись.

Вариант # 2, средний. Используется когда не прокатывает # 1.

— Ты откуда?

— Я с Украины (в Виннипеге очень большая украинская община, поэтому объяснять где это Украина не нужно).

— Значит твой родной язык украинский?

— Нет, русский.

Дальше следует объяснение включающее краткую историю Советского Союза, 15-ти республик и стран мирового социализма.

Вариант # 3, длинный. Используется когда хочется поморочить кому-то голову или нужно дать полный ответ откуда я такая есть.

— Ты откуда?

— Я с Израиля.

— У тебя русский акцент. В Израиле говорят по-русски?

— Нет, там говорят на иврите, но русский — мой родной язык.

— Так ты родилась в России?

В этот момент собеседника обычно клинит. Мысли и континеты отчаянно пытаются состыковаться в его мозгу и не могут. Тогда я вдыхаю по-больше воздуха и начинаю: «Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Якова. » и т. д.

Каждый из этих ответов отлично работает в нужной ситуации. Теперь только осталось продумать вариант на случай если я поеду в отпуск куда-нибудь заграницу. Начинаться это будет примерно так:

оригинальные ответы на вопрос кем работаешь

универсальные ответы на вопрос зачем

смешные ответы на вопрос откуда берутся дети

otvetina.ru

Тот самый вопрос: «Откуда вы о нас узнали?»

Анализ эффективности рекламной кампании — серьезная задача в комплексе маркетинга и рекламы. В рамках нее требуется выяснить — какие инструменты (каналы, источники) обеспечили больший приток покупателей и с минимальными затратами. Это сформирует базу для принятия дальнейших решений и составления/коррекции коммуникативной стратегии.

Есть много способов оценки информационной (коммуникативной) эффективности, но есть один, который все еще используется многими компаниями — анкетирование на входе — так называемые опросники. Потребитель при звонке в компанию попадает в контакт-центр или на ресепшн, с которого производится распределение по офису и подразделениям. Там ему в маркетинговых целях задают дополнительные вопросы, чтобы узнать — какой из рекламных инструментов его привлек. Тот самый «Откуда вы о нас узнали?». Обращение привязывается к обозначенному каналу/источнику, на него вешается этот ярлык.

В случае более или менее развитой IТ-инфраструктуры данные по сделкам или покупкам в последствии можно привязать к каналам/источникам. Все складно, измеримо, прозрачно. Маркетологи готовят отчеты, строят графики и принимают решения. Говорят об эффективности и долгосрочном планировании маркетинговых коммуникаций. Все это фарс. Тут нет ни прозрачности, ни измеримости, ни устойчивого базиса для планирования дальнейших действий. Мало того, этот метод сулит большие риски для компаний, которые его применяют. Я выделю здесь два основных: риски потери клиента, риски принятия неэффективных решений.

Риск потери клиента

Основной тренд последних лет — это время и умение им управлять. Самый главный и невосполнимый ресурс любого из нас — это время. Люди не любят его тратить зря, не любят стоять в пробках, очередях, ждать кого-то опаздывающего.

Опрос на входе в компанию — один лишний вопрос, неловкая пауза, когда потенциальный покупатель копается в сознании в поисках ответа. Все это потеря и трата времени клиента. Представьте официанта в кафе, который подошел к вашему столику, склонился над ним с блокнотом и, приняв, заказ, задает тот самый вопрос. Или хостесс, которая встречает вас в ресторане и, подводя вас к гардеробу, тоже просит вас указать на источник знания о заведении. Согласитесь, как минимум, это неуместно. В телефонном диалоге это звучит ничуть не лучше. Вы подумаете — «какого черта? Я хочу есть, пить, получить то, за что я готов заплатить». Не стоит спекулировать временем ваших клиентов. Основной вектор на входе должен быть направлен на удовлетворение их нужд, а не на то, чтобы найти способ, как привлечь еще других таких.

Чем больше вы увеличиваете время до момента удовлетворения нужд, тем выше вероятность утраты расположения клиента, негатива и его отказа.

Ни в коем случае не используйте альтернативные вопросы с предложением вариантов на выбор. Это частая ошибка, когда оператор в помощь потенциальному клиенту начинает перечислять источники, заведенные в его инструкцию. На слух воспринимать их тяжело, и человек неподготовленный не может держать в голове больше трех-пяти вариантов, которые ему продиктовали.

В любом случае, потенциальный покупатель будет выводиться на целевого специалиста: менеджера по продажам или консультанта уже с определенной долей внутреннего и подсознательного раздражения. Да, он привык отвечать на эти вопросы, он не повесит трубку, не откажется от них. Но вся эта навязчивость сопровождается дискомфортом и ограничивает возможности для дальнейшего развития и завершения сделки.

Риск принятия неэффективных решений

Степень проникновения интернета в нашу жизнь – все выше и выше. По данным Фонда «Общественное мнение» на момент весны 2014 года доля активной интернет-аудитории (это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки) составляла 50% (58,3 млн человек). Годовой прирост интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, составляет 7%.

Интернет, как канал, может быть точкой входа в вашу компанию для 80-90% клиентов. Причем необязательно, что первый контакт с рекламой состоялся именно в Сети. Увидев рекламу в офлайне, пользователь чаще всего пойдет на ваш сайт, чтобы получить дополнительную информацию о компании, продукте (чтобы подготовиться к звонку, принять решение о покупке) или найдет информацию о вас через интернет-каталог, справочник, а уже потом позвонит.

К примеру: потребитель увидел ваше рекламное сообщение на мегасайте на одной из магистралей Санкт-Петербурга. Предложение его заинтересовало, он запомнил название компании. Уже в офисе или дома, в свободное время он набрал его в поисковой системе и попал на ваш сайт. Там, ознакомившись с нужной ему информацией, решил получить консультацию или оформить заказ по телефону. Когда он будет общаться с оператором вашей компании и столкнется с тем вопросом «Откуда вы о нас узнали», с вероятностью до тех самых 80-90% он ответит — «на сайте», поскольку личный контакт с представителем вашей компании состоялся после того, как он проделал путь от поисковой системы до вашего веб-ресурса. Про наружную рекламу он мог забыть или попросту в спешке не сопоставить ее с вопросом оператора.

Итогом станет абсолютный перевес интернета по отношению к другим каналам. Ведь, руководствуясь данными подобного анкетирования, следуя логике, вы откажетесь от таких инструментов как наружная реклама, публикации в СМИ и прочее. Потому как они будут уступать в разы и на порядки – результаты будут против них. Что абсолютно неоправданно, и помимо снижения объема обращений, эти меры повлияют на другие важные показатели, такие как уровень знания и доверия к вашей компании.

Я перечислил ключевые риски, и если они не стали для вас серьезным поводом, чтобы отказаться от опросника, то рассмотрите возможность использования альтернативных и более эффективных методов.

Решение задачи

1) Выстраивайте коммуникацию исходя из того, что основным каналом обращений станет интернет.

2) Сфокусируйтесь на решении задач клиента. Выстройте правильный вектор в коммуникации. Не вовлекайте потребителя в решение ваших проблем, в решение вашей промежуточной задачи по анализу эффективности. Не перекладывайте это на него.

3) Используйте лояльность уже имеющихся клиентов. Постоянные клиенты вашей компании гораздо охотнее потратят на вас время и с меньшей вероятностью дадут ответ «отстаньте от меня». Точность показаний анкетирования имеющихся (удовлетворенных) клиентов будет выше.

4) Используйте современные инструменты – кодирование источников рекламы:

- Разные телефонные номера (e-mail). Когда пользователю предоставляется ваша контактная информация в зависимости от источника рекламы. И да, если вы считаете, что телефон – это часть имиджа, вы ошибаетесь, не бойтесь использовать подстановочные. То, что вашу компанию будут идентифицировать по номеру телефона – это миф.

- Используйте современные сервисы call-tracking’а. Сейчас есть много продвинутых сервисов, которые объединяют в себе не только отслеживание телефонных номеров, но и другие инструменты, что позволят организовать единое окно для приема обращений и трансляции их в CRM.

- Промо-код. Скидка или бонус предъявителю, когда покупатель должен предъявить фото или сам рекламный материал, по которому он к вам пришел, сообщить или прислать промо-код.

www.e-xecutive.ru