Причины, последствия и способы преодоления стигматизации больных с наркологическими расстройствами

Одной из наиболее актуальных проблем современной российской наркологии является высокая латентность (скрытость, невыявленность) наркологической патологии, которая по разным регионам Российской Федерации по расстройствам наркоманического спектра находится в диапазоне от 1:3 до 1:10; в среднем по РФ — 1:5 [1—3], а по алкогольной болезненности — в диапазоне от 1:10 до 1:50 [4]. Основной причиной такой ситуации является отказ наркологических больных от обращения за специализированной медицинской помощью. Это связано с типичным для наркологических расстройств феноменом анозогнозии, когда больные отвергают не только сам факт наличия у них наркологического расстройства, но и необходимость обращения в связи с этим за медицинской помощью [5]. Другой не менее важный фактор отказа от лечения связан с опасениями больных быть пораженными в гражданских правах вследствие обращения за наркологической помощью, поскольку известно, что им будет отказано в получении водительских прав и в праве владения оружием, у них возникнут серьезные ограничения на профессию или занятия определенными видами деятельности

Вследствие отказа больных от наркологической помощи в обществе идет накопление лиц с наркологическими расстройствами и наблюдается рост вызванных этим социальных последствий: рост правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и совершенных в состоянии опьянения психоактивными веществами (ПАВ), рост соматической патологии вследствие употребления ПАВ, снижение продолжительности жизни.

Отношение общества к лицам с наркологическими расстройствами может быть разным. В одних случаях общество с сочувствием и пониманием относится к данной категории больных и по возможности оказывает им разного рода помощь и поддержку, в других случаях эти лица подвергаются остракизму и стигматизации.

В основе социального феномена стигматизации (греч. stigmo — клеймо) лиц с наркологическими расстройствами лежит их восприятие обществом через призму стереотипных представлений об их социальной обреченности вследствие бесперспективности лечения и невозможности их адаптации в социуме. Данный психологический феномен связан с предубеждениями и представляет собой позицию или поведение общества и его отдельных групп и представителей, оппозиционно ориентированных в отношении объекта предвзятости (в данном случае больных с наркологическим расстройством). О стигматизации в отношении наркологических больных говорят в тех случаях, когда хотят подчеркнуть все негативные социальные последствия диагноза наркологического расстройства.

Данный психологический феномен связан с предубеждениями и представляет собой позицию или поведение общества и его отдельных групп и представителей, оппозиционно ориентированных в отношении объекта предвзятости (в данном случае больных с наркологическим расстройством). О стигматизации в отношении наркологических больных говорят в тех случаях, когда хотят подчеркнуть все негативные социальные последствия диагноза наркологического расстройства.

Сторонники теории стигматизации полагают, что в ее основе лежит выраженное в разных формах враждебное отношение общества к лицам с наркологическими расстройствами. При этом на пораженное лицо, в данном случае лицо с наркологическим расстройством, накладывается возведенный в стереотип ярлык «никчемного и пропащего человека», «преступника», «бездельника» и т. п. Данный ярлык прочно закрепляет место лица с наркологическим расстройством среди социальных аутсайдеров, при этом вытесняются все прочие статусы пораженного лица, и формируется ситуация самореализующегося пророчества [6].

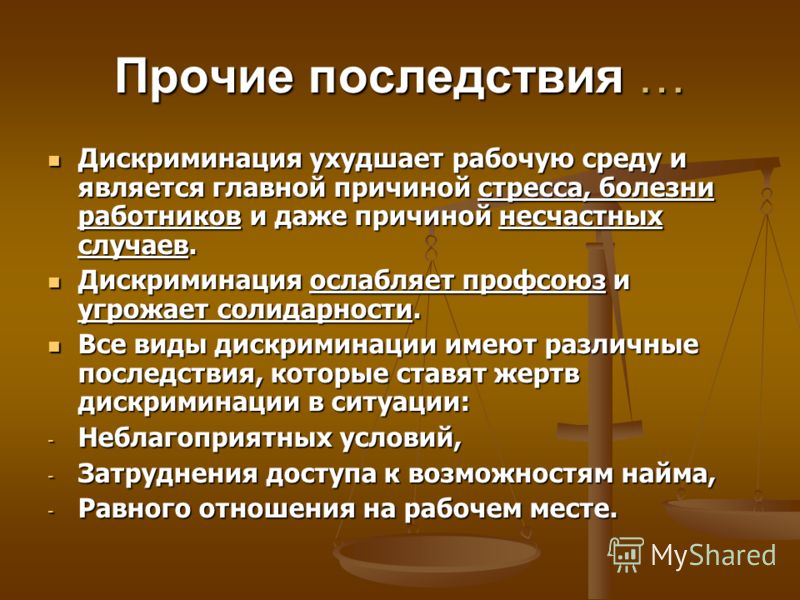

Стигматизация как социальное явление проявляется в двух формах: 1) стигма и 2) дискриминация.

Под стигмой понимают выраженный в грубо искаженной негативной форме намеренный акцент на самом факте наркологической болезни с целью оправдать базирующуюся на этом явлении (признаке) враждебность. О стигме в наркологии говорят в тех случаях, когда хотят подчеркнуть последствия диагноза наркологического заболевания. Выделяется два типа стигмы: а) субъективная, основанная на переживании самим больным чувства стыда и (или) вины в связи со своей ущербностью вследствие наркологической болезни и опасениями перед возможной в связи с этим дискриминацией; б) объективная, которая является результатом конкретного опыта больного, связанного с его собственным опытом дискриминации.

Под дискриминацией, которая обычно возникает вслед за стигмой, понимают несправедливое и пристрастное отношение к наркологическим больным, которые в результате сформировавшихся в отношении них предубеждений воспринимаются окружающими как ущербные или даже социально опасные. В немалой степени этому способствуют требования нормативных правовых актов, ограничивающих доступ лиц с наркологическими расстройствами ко многим профессиям и отдельным видам деятельности [8].

Стигматизациях во всех ее проявлениях нарушает все основные права человека и гражданина на разных уровнях его функционирования [9].

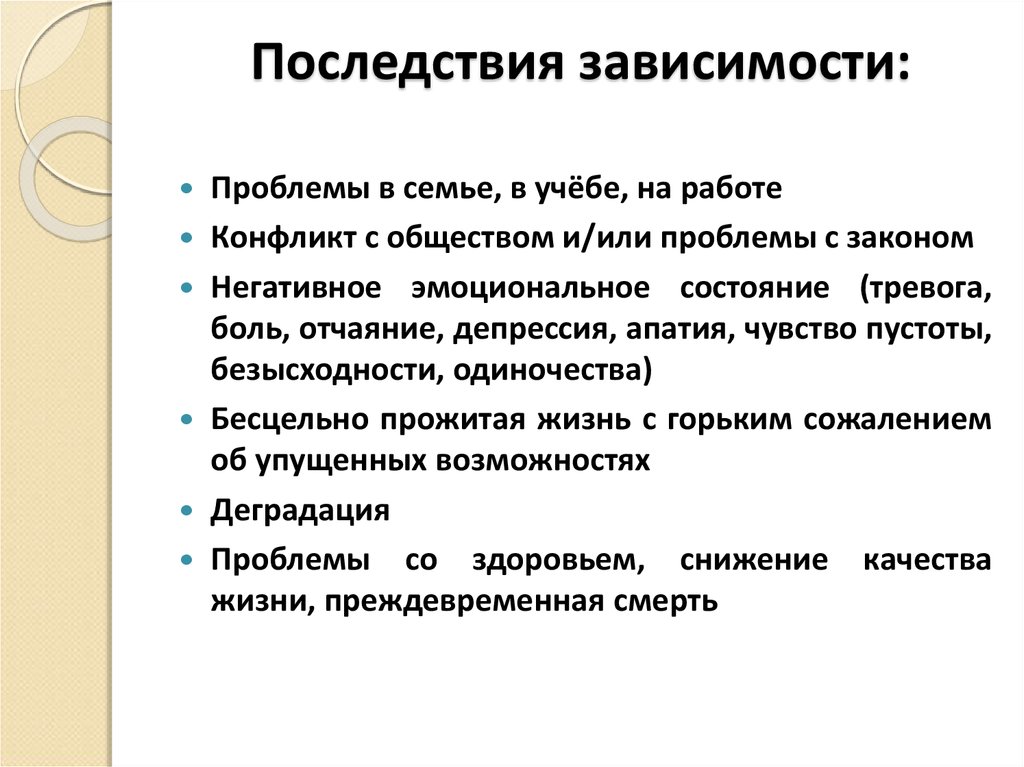

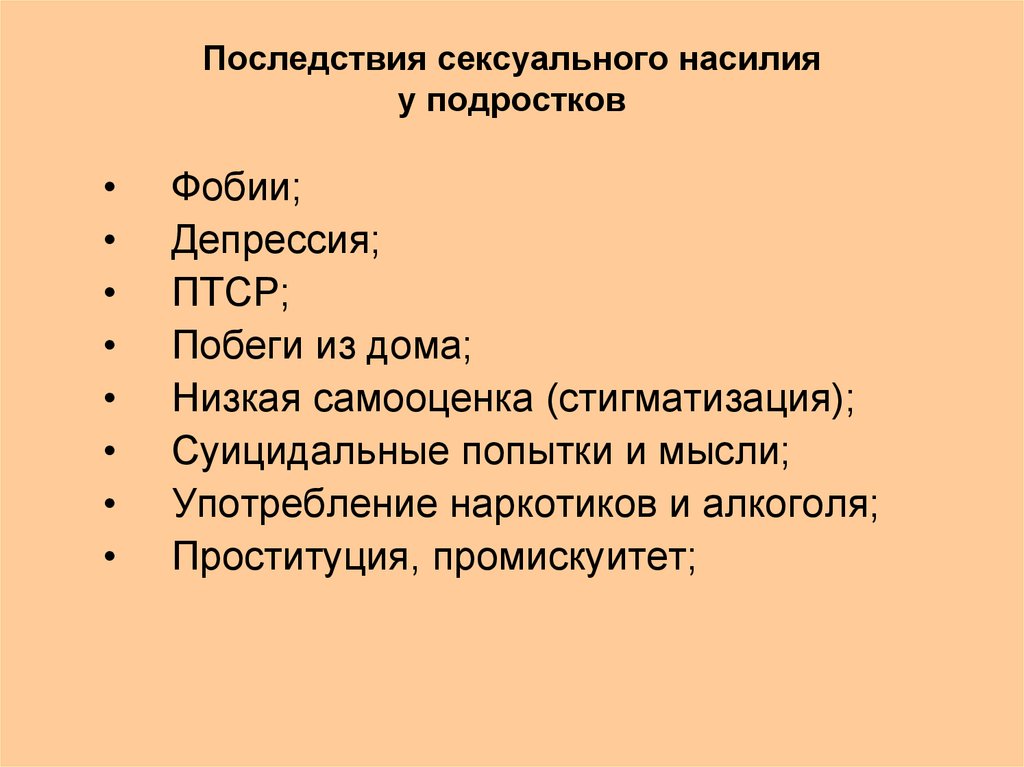

Стигматизация приводит к следующим последствиям: 1) развитию у пораженных лиц психических расстройств, среди которых наиболее часто наблюдаются страх, тревога, депрессии, а также психологические девиации в виде утраты чувства собственной ценности; 2) возникновению у пораженных лиц опасений самого факта стигматизации и как следствие — отказу от обращения за необходимой им специализированной медицинской помощью; 3) затруднению проведения и снижению эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий; 4) препятствию эффективной социальной адаптации и ресоциализации больных вследствие установленных нормативными правовыми актами ограничений на получение профессии или занятие отдельными видами деятельности, получение образования и профессиональный рост, которые воспринимаются больными как бессмысленные и бесперспективные; 5) негативному влиянию на мотивацию пациентов к лечению и ограничению их обращения за специализированной наркологической помощью; 6) порождению и поддержанию мифа о медицинской и социальной обреченности данной категории больных; 7) накоплению в обществе нелеченных больных.

В ситуации накопления стигматизирующих обстоятельств и по мере нарастания их масштабов и объемов, когда они принимают массовый характер, лица с наркологическими расстройствами предпочитают игнорировать имеющиеся у них проблемы, связанные с употреблением ПАВ, начинают больше опасаться стигмы и дискриминации, чем самой болезни, и, как следствие, не обращаются за необходимой им специализированной медицинской помощью. В результате формируется бесперспективно-стигматизирующий порочный круг, когда стигматизирующие обстоятельства препятствуют мотивации больных на лечение и эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий, что снижает обращаемость больных за специализированной медицинской помощью и потенциирует негативные последствия заболевания. Это в свою очередь усиливает стигматизирующие установки общества в отношении данной категории больных, что создает условия для распространения данной формы патологии и ее социальных последствий.

Таким образом, стигматизацию отличает: 1) возникновение вследствие предрассудков и (или) отсутствия и (или) искаженной информированности и (или) социального неравенства; 2) порождение ее как обществом, так и его отдельными группами и (или) его представителями; 3) возможностью проявления в открытой и скрытой форме, что определяется правовыми нормами и установившимися в обществе нормами социального поведения; 4) зависимостью глубины проявлений от действующего законодательства.

В действующем законодательстве Российской Федерации более 65 федеральных законов устанавливают ограничения прав соискателей или работников на занятия определенными видами деятельности в случае наличия у гражданина психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением ПАВ. При выявлении такого расстройства гражданин не может быть допущен к источнику повышенной опасности, принят на работу (службу), а работник подлежит увольнению.

Законодатель, устанавливая ограничения на осуществление профессиональной деятельности лиц, страдающих наркологическими расстройствами, преследует две цели. Одна из них — не допустить к управлению источниками повышенной опасности или выполнению определенной трудовой функции, влекущей за собой юридически значимые последствия для неопределенного круга лиц, граждан, страдающих наркологическими расстройствами, т. е. обеспечение общественной безопасности. С другой стороны, предварительные и периодические медицинские осмотры, медицинское освидетельствование — это процедуры, направленные на обеспечение безопасности самого больного путем своевременного выявления и оказание ему медицинской и социальной помощи лицам при одновременном ограничении доступа к источнику повышенной опасности.

Тем не менее обращение гражданина, страдающего наркологическим расстройством, в государственные или муниципальные медицинские организации, оказывающие наркологическую помощь, приводит к автоматическому поражению его в гражданских правах, потому что в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы прокуратуры субъектов Российской Федерации имеют право требовать списки с персональными данными на всех лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Например, органы прокуратуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия) требуют от региональных наркологических организаций предоставлять им к 15-му числу каждого месяца и без напоминаний персональные данные на всех лиц, состоящих под диспансерным наблюдением у психиатра-нарколога: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания и регистрации, телефон, семейное положение, профессия, специальность, занимаемая должность, результаты медицинского обследования, диагноз наркологического заболевания. Горно-Алтайская городская прокуратура требует от психиатрической больницы Республики Алтай списки лиц, состоящих под диспансерным наблюдением у психиатра-нарколога, «для проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения».

Горно-Алтайская городская прокуратура требует от психиатрической больницы Республики Алтай списки лиц, состоящих под диспансерным наблюдением у психиатра-нарколога, «для проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения».

Истребование списков с персональными данными пациентов медицинских наркологических организаций сотрудники органов прокуратуры обычно объясняют необходимостью выявления нарушений, допускаемых органами государственной власти и местного самоуправления при осуществлении ими лицензионно-разрешительных функций в отношении видов деятельности и профессий, связанных с источником повышенной опасности. При этом утверждается, что такого рода требования органов прокуратуры Российской Федерации направлены на обеспечение безопасности государства и общества, а действия администрации медицинских наркологических организаций по «…сокрытию информации о состоянии здоровья лиц, страдающих наркологическими заболеваниями и состоящих на учете у врача-нарколога, под предлогом сохранения врачебной тайны создают угрозу нарушения прав неограниченного круга лиц на безопасность дорожного движения2. По результатам полученных сведений региональные прокуратуры направляют в суды иски о прекращении действия водительских удостоверений в отношении этих граждан, и обычно в течение 1—2 мес в отношении этих граждан судами выносится решение о лишении их права управлять автомобилем. Например, в 2016 г. прокуратура Москвы через суды лишила водительских прав 450 человек.

По результатам полученных сведений региональные прокуратуры направляют в суды иски о прекращении действия водительских удостоверений в отношении этих граждан, и обычно в течение 1—2 мес в отношении этих граждан судами выносится решение о лишении их права управлять автомобилем. Например, в 2016 г. прокуратура Москвы через суды лишила водительских прав 450 человек.

Проблема контроля над состоянием здоровья водителей и предложения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ГИБДД МВД России по созданию базы данных на всех больных наркологическими расстройствами, находящихся под диспансерным наркологическим наблюдением, неоднократно обсуждались в Общественной палате Российской Федерации. В 2014 г. на одном из сайтов в Интернете был опубликован подготовленный в МВД России законопроект о создании единой базы данных о здоровье водителей, на который не было получено согласия Минздрава России. Позиция Минздрава России по данной проблеме связана с тем, что в соответствии с международным правом и российским законодательством обращение граждан за медицинской помощью защищено от разглашения как особая категория персональных данных. Медицинская организация и врачи не имеют права разглашать медицинский диагноз, кроме предусмотренных законом случаев3, и осуществляемый ими на основании ведомственных инструкций или региональных «правовых актов» обмен информацией с правоохранительными органами является незаконным [10].

Медицинская организация и врачи не имеют права разглашать медицинский диагноз, кроме предусмотренных законом случаев3, и осуществляемый ими на основании ведомственных инструкций или региональных «правовых актов» обмен информацией с правоохранительными органами является незаконным [10].

Разумный баланс соблюдения интересов государства и общества, с одной стороны, и защиты частной жизни каждого человека, с другой стороны, видится в добровольной даче письменного информированного согласия соискателя разрешительного права (например, получение водительского удостоверения на право управления транспортным средством или получение разрешение на право владения оружием) на направление при проведении проверочных мероприятий соответствующего запроса сотрудниками правоохранительных органов в медицинские организации, оказывающие наркологическую помощь населению. Следует подчеркнуть, что данный механизм с указанием исчерпывающего перечня случаев требует закрепления в специальных законах.

Для работников предприятий с вредными и (или) опасными производственными факторами в коллективных и трудовых договорах целесообразно предусмотреть возможность перевода на другую работу в случае выявления и добровольного согласия работника пройти лечебно-реабилитационный курс. Реализация такого механизма стимулирования обращения за наркологической помощью уже закреплена в трудовом законодательстве, и на сегодняшний день требуется лишь моральное усилие работодателя, работника с участием профсоюзов воплотить это в практику.

Не подлежит сомнению факт, что необходимо предпринимать превентивные меры по обеспечению безопасности общества, в том числе и путем отстранения лиц с немедицинским потреблением ПАВ от профессий и видов деятельности, связанных с источниками повышенной опасности. Однако в наркологической практике данный и совершенно оправданный принцип реализуется в парадоксальной форме: под социальные ограничения подпадают больные, обратившиеся за медицинской помощью в медицинские наркологические организации, а лица, отказывающиеся от наркологического лечения и продолжающие злоупотреблять ПАВ, в том числе лица, совершившие правонарушения в состоянии опьянения ПАВ и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, под данные ограничения не подпадают.

Причинами нарушения прав лиц с наркологическими расстройствами являются: 1) несовершенство законодательства, устанавливающее социальные ограничения для лиц с наркологическими расстройствами фактически только по наличию заболевания; 2) несоблюдение норм российского законодательства администрацией наркологических медицинских организаций и отдельных врачей психиатров-наркологов, а также представителями правоохранительных структур вследствие их либо незнания, либо непонимания; либо неверного толкования, либо даже несогласия с ними.

Таким образом, обеспечение мотивации больных с наркологическими расстройствами к лечению и восстановление «доверия» у больных с наркологическими расстройствами и их родственников к государственной наркологической службе напрямую связано с решением проблемы их дестигматизации. В связи с этим необходимо пересмотреть правоустанавливающую и правоприменительную практики в аспекте их гуманизации и демифологизации в отношении лиц с наркологическими расстройствами с выстраиванием методологии профилактики с приоритетом социально-терапевтических и реабилитационных технологий над репрессивными.

Решение проблемы стигмы и связанной с ней дискриминацией возможно в нескольких направлениях: 1) субъективные стигмы преодолеваются посредством обеспечения доступности полной объективной информации о правах граждан, в том числе лиц с наркологическими расстройствами в связи с постановкой под диспансерное наркологическое наблюдение, а также организация соответствующих психокоррекционных программ для лиц с наркологическими расстройствами; при этом важно учитывать, что преодоление предрассудков — длительный процесс, но он протекает тем быстрее и эффективнее, чем активнее в этом участвуют пациенты и их семьи; 2) создание программ индивидуальной и коллективной помощи лицам, подвергнутым стигматизации; 3) организация доступной для широкого круга заинтересованных лиц, в том числе представителей наркологической службы и правоохранительных органов системы мониторинга нарушений законодательства в сфере оказания наркологической помощи и правовых коллизиях при ее оказании, в том числе связанных с диспансерным наркологическим наблюдением; 4) совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на минимизацию стигматизации больных с наркологическими расстройствами.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*e-mail: [email protected]

1Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». СПС КонсультантПлюс.

2Решение Советского районного суда Астрахани от 25.08.14 по делу № 2−3026/2014. КонсультантПлюс. Решение Быстроистокского районного суда Алтайского края от 0.12.10 по делу № 10−7/2010. КонсультантПлюс. Решение Железнодорожного районного суда Красноярска от 12.06.12 СПС КонсультантПлюс. Решение суда Центрального района Новосибирска от 14.09.11 по делу № 2−3642/2011. СПС КонсультантПлюс.

3Статья 13 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». СПС КонсультантПлюс.

Причины неважны, последствия непредсказуемы — Россия в глобальной политике

По миру катится вал изменений, который не позволяет толком ни на чем сосредоточиться. Задача одна – успеть отреагировать на новые и неожиданные повороты, не до раздумий и стратегии. Модная и быстро развивающаяся технология – «большие данные» – становится примечательной политической метафорой. Описывая, как работа с гигантскими массивами информации меняет сознание, Кеннет Кукиер и Виктор Майер-Шёнбергер указывают на то, что таким способом не установить корни и генезис того или иного явления, но можно предугадать, что будет, исходя из взаимосвязи огромного объема разрозненных фактов. Это дает надежду политикам. Причины происходящего уже не так важны, все ищут способы хоть как-то предвидеть ближайшее будущее, чтобы не быть застигнутым врасплох. А количество событий в международных делах уже приближается к категории больших данных. Майкл Леви на очень конкретном примере – энергетическом – подтверждает переход количества в качество. Нет единственного средства, которое сделало бы Америку независимой от внешних поставщиков и традиционных видов топлива, но совокупность самых разных нововведений производит настоящую революцию.

А количество событий в международных делах уже приближается к категории больших данных. Майкл Леви на очень конкретном примере – энергетическом – подтверждает переход количества в качество. Нет единственного средства, которое сделало бы Америку независимой от внешних поставщиков и традиционных видов топлива, но совокупность самых разных нововведений производит настоящую революцию.

Сомнению подвергаются базовые установки, только что казавшиеся незыблемыми. Иван Крастев размышляет о том, почему демократия буксует и теряет эффективность в глобальном мире и реально ли приспособить привычные способы принятия решений – демократический или меритократический – к новым условиям. Жан-Пьер Леманн предупреждает о подрыве главного столпа глобализации – свободной торговли, за которую еще недавно все так ратовали. Курс администрации США явно направлен на создание преференциальных торговых зон, а не на сохранение универсальных правил для всех. Николай Спасский напоминает, что перед лицом растущей нестабильности и неясной структуры мирового устройства у граждан любой страны нет иной опоры кроме государства, и заклинает не расшатывать ее.

Шимшон Бихлер в беседе с Петром Дуткевичем говорит о кризисе капитализма, претендовавшего на статус неоспоримой общественно-экономической формации, сетуя на зияющее отсутствие каких-либо свежих идей и предложений в сфере политэкономии. Джерри Мюллер, откликаясь на воинственную поляризацию мнений в США, призывает и левых, и правых отказаться от крайностей. Рыночная экономика безальтернативна, как и необходимость поддерживать социальную справедливость, то есть осуществлять государственное вмешательство по перераспределению благ.

Многолетний премьер-министр Малайзии, а ныне один из патриархов мировой политики Мохатхир бин Мохамад, отвечая на вопросы Виталия Наумкина, делает упор на необходимость справедливости – как на национальном, так и на международном уровне. Навязанная иерархия бесперспективна, будь то отношения между странами или внутри общества. Такой совет он дает и властям стран, где победила «арабская весна» и где сейчас активно ищут новую модель устройства. П.Р. Кумарасвами анализирует, из чего могут выбирать правительства арабского мира, перечисляя варианты, которые предлагает политическая практика региона. Без построения широкого консенсуса в обществах никакого развития не получится, делает он вывод.

П.Р. Кумарасвами анализирует, из чего могут выбирать правительства арабского мира, перечисляя варианты, которые предлагает политическая практика региона. Без построения широкого консенсуса в обществах никакого развития не получится, делает он вывод.

Трудности одной из моделей – турецкой – подробно описывает Геворг Мирзаян. Массовые выступления в начале лета 2013 г. стали полной неожиданностью и для турецких властей, и для сторонних наблюдателей. По мнению автора, немалую роль в кризисе сыграл внешнеполитический просчет Анкары – глубокое вовлечение в сирийскую гражданскую войну. Ольга Жигалина затрагивает еще один аспект запутанной ситуации вокруг Сирии и Турции – возвращение на повестку дня вопроса о курдской государственности, который способен перекроить карту региона.

Наконец, два автора – исследователи из России и Соединенных Штатов – поднимают тему Арктики, обычно упоминаемую в контексте соперничества, в том числе военно-политического. Лев Воронков, признавая инерцию холодной войны в регионе, констатирует, что кооперативные подходы все-таки берут верх. Кейтлин Антрим и вовсе предсказывает эру интенсивного сотрудничества в зоне вокруг 180 меридиана – интересы России, США и Канады там совпадают гораздо больше, чем расходятся.

Лев Воронков, признавая инерцию холодной войны в регионе, констатирует, что кооперативные подходы все-таки берут верх. Кейтлин Антрим и вовсе предсказывает эру интенсивного сотрудничества в зоне вокруг 180 меридиана – интересы России, США и Канады там совпадают гораздо больше, чем расходятся.

В следующем номере мы вернемся к теме евразийской экономической интеграции, которая уже не раз присутствовала на наших страницах, вспомним события войн на Балканах в конце прошлого века, в которых Россия сыграла немалую роль, взглянем на то, что происходит в Центральной Азии. Нет сомнений, что жизнь подкинет нам и массу других тем, о которых мы сейчас и не догадываемся.

№3

2013 Май/Июнь

Полистать номер

#демократия #интеграция #стратегии

причин ожирения | Избыточный вес и ожирение

- Питание, активность и сон

- Социальные детерминанты здоровья (SDOH)

- Генетика

- Болезни и лекарства

- Что можно сделать?

- Справочные материалы

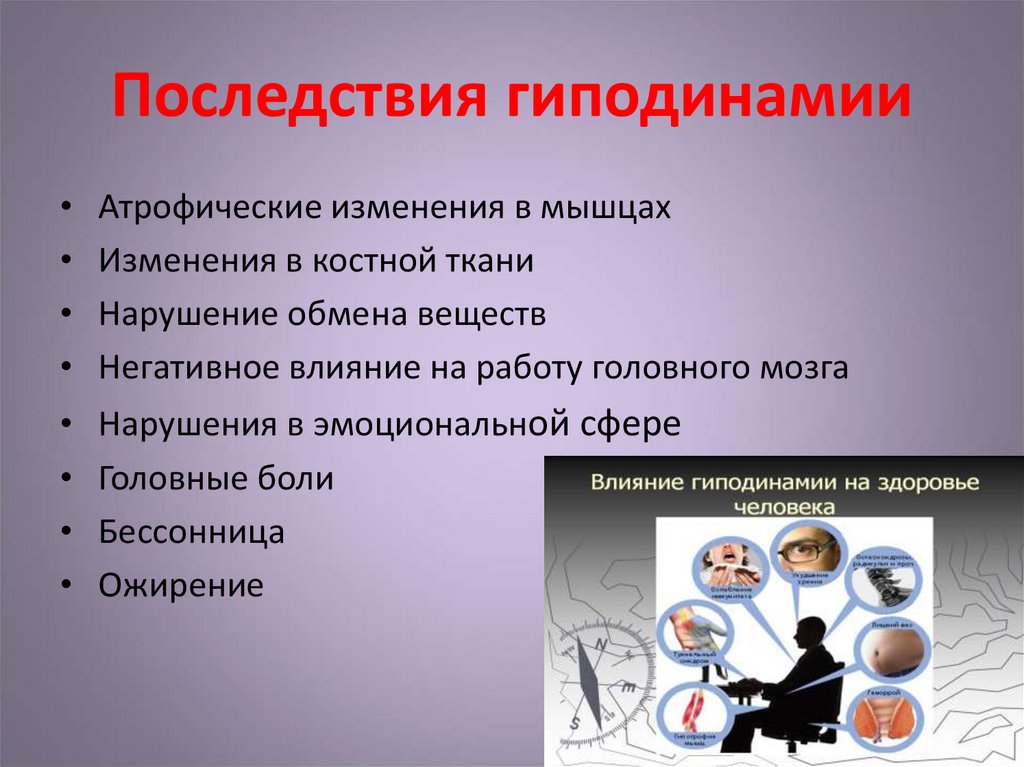

Ожирение — это сложное заболевание, которое возникает, когда вес человека превышает допустимый для его роста вес. Ожирение влияет как на детей, так и на взрослых. Многие факторы могут способствовать набору лишнего веса, включая режим питания, уровень физической активности и режим сна. Социальные детерминанты здоровья, генетика и прием определенных лекарств также играют роль.

Ожирение влияет как на детей, так и на взрослых. Многие факторы могут способствовать набору лишнего веса, включая режим питания, уровень физической активности и режим сна. Социальные детерминанты здоровья, генетика и прием определенных лекарств также играют роль.

Питание, активность и сон

Характер питания и физической активности, недостаточный сон и ряд других факторов влияют на набор лишнего веса.

Социальные детерминанты здоровья (SDOH)

Условия, в которых мы живем, учимся, работаем и играем, называются социальными детерминантами здоровья (SDOH). Может быть трудно сделать выбор в пользу здоровой пищи и получить достаточную физическую активность, если эти условия не поддерживают здоровье. Различия в SDOH влияют на исходы и риски хронических заболеваний, включая ожирение, среди расовых, этнических и социально-экономических групп, а также в разных географических регионах и среди людей с разными физическими способностями.

Такие места, как центры по уходу за детьми, школы или сообщества, влияют на характер питания и активность посредством продуктов и напитков, которые они предлагают, и возможностей для физической активности, которые они предоставляют. Другие факторы сообщества, влияющие на ожирение, включают доступность вариантов здоровой пищи, поддержку сверстников и социальную поддержку, маркетинг и продвижение, а также политику, определяющую структуру сообщества.

Другие факторы сообщества, влияющие на ожирение, включают доступность вариантов здоровой пищи, поддержку сверстников и социальную поддержку, маркетинг и продвижение, а также политику, определяющую структуру сообщества.

Генетика

Генетические изменения в человеческом населении происходят слишком медленно, чтобы быть причиной эпидемии ожирения. Тем не менее варианты в нескольких генах могут способствовать ожирению, увеличивая чувство голода и потребление пищи. Редко конкретный вариант одного гена (моногенное ожирение) вызывает четкую картину наследственного ожирения в семье. [1] , [2]

Болезни и лекарства

Некоторые заболевания, такие как болезнь Кушинга, могут привести к ожирению или увеличению веса. Такие лекарства, как стероиды и некоторые антидепрессанты, также могут вызывать увеличение веса. Продолжаются исследования роли других факторов, таких как химическое воздействие и роль микробиома.

Что можно сделать?

Схемы питания

- Здоровое питание соответствует рекомендациям по питанию на 2020–2025 годы Диетические рекомендации для американцев внешний значок.

Особое внимание уделяется разнообразным овощам и фруктам, цельнозерновым продуктам, разнообразным постным белковым продуктам, а также нежирным и обезжиренным молочным продуктам. Он также ограничивает продукты и напитки с добавлением сахара, твердых жиров или натрия. См. Здоровое питание для здорового веса.

Особое внимание уделяется разнообразным овощам и фруктам, цельнозерновым продуктам, разнообразным постным белковым продуктам, а также нежирным и обезжиренным молочным продуктам. Он также ограничивает продукты и напитки с добавлением сахара, твердых жиров или натрия. См. Здоровое питание для здорового веса. - Управляющие рабочими местами и общественными учреждениями могут улучшать пищевые качества продуктов питания и напитков, доступных в этих условиях. См. Инструментарий по внедрению руководящих принципов общественного питания.

Физическая активность

- Руководство по физической активности для американцев external icon рекомендует детям в возрасте от 3 до 5 лет быть физически активными в течение дня. Детям в возрасте от 6 до 17 лет требуется не менее 60 минут умеренной или высокой физической активности каждый день. Взрослым требуется 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю. См. раздел «Физическая активность для разных групп».

- Сообщества могут создавать или изменять среду, чтобы людям было легче ходить пешком или ездить на велосипеде в повседневные места. См. Стратегии сообщества.

Сон

- Новорожденным требуется от 14 до 17 часов сна в сутки. Это количество уменьшается с возрастом; подросткам требуется от 8 до 10 часов сна в сутки, а взрослым – 7 и более часов сна в сутки. Посмотрите, сколько сна мне нужно?

Социальные детерминанты здоровья

- Государственные системы дошкольного воспитания и образования могут продвигать стандарты, касающиеся питания, вскармливания младенцев, физической активности и времени, проводимого перед экраном. См. Ранний уход и образование.

- Сообщества, программы, инициативы и специалисты в области общественного здравоохранения могут работать вместе, чтобы устранить барьеры на пути к здоровью и добиться здоровья См. Ресурсы по обеспечению справедливости в отношении здоровья.

К началу страницы

Рост зомби-фирм: причины и последствия

youtube.com/embed/6gwcr3kWczg?modestbranding=0&controls=1&showinfo=0&rel=0&fs=1&wmode=transparent&origin=https://www.bis.org» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>Рост зомби-фирм: причины и последствия (01:46)

Райан Банерджи (старший экономист) обсуждает рост количество фирм-зомби с конца 1980-х гг. Анализ BIS предполагает, что это увеличение связано со снижением финансового давления, которое, в свою очередь, частично отражает влияние более низких процентных ставок.

Растущее число так называемых фирм-зомби, определяемых как фирмы, неспособные покрывать расходы на обслуживание долга за счет текущей прибыли в течение длительного периода времени, привлекает все большее внимание как в академических, так и в политических кругах. Используя данные о зарегистрированных на бирже фирмах в 14 странах с развитой экономикой, мы фиксируем рост числа зомби с конца XIX века.80-е годы. Наш анализ показывает, что это увеличение связано со снижением финансового давления, которое, в свою очередь, частично отражает влияние более низких процентных ставок. Далее мы обнаруживаем, что зомби влияют на экономические показатели, потому что они менее продуктивны и потому что их присутствие снижает инвестиции и занятость в более производительных фирмах. 1

Далее мы обнаруживаем, что зомби влияют на экономические показатели, потому что они менее продуктивны и потому что их присутствие снижает инвестиции и занятость в более производительных фирмах. 1

Фирмы-зомби, т. е. фирмы, которые не в состоянии покрывать расходы на обслуживание долга за счет текущей прибыли в течение длительного периода времени, в последнее время привлекают к себе повышенное внимание как в академических, так и в политических кругах. Кабальеро и др. (2008) ввели этот термин в своем анализе японского «потерянного десятилетия» 19-го века.90-е. Совсем недавно Adalet McGowan et al (2017) показали, что распространенность таких компаний как доля от общего числа нефинансовых компаний (доля зомби) значительно увеличилась после Великого финансового кризиса (GFC) во всем мире. развитые экономики в целом.

В этом специальном выпуске мы исследуем появление зомби-компаний, его причины и последствия. Мы используем международную перспективу, которая охватывает 14 стран и гораздо более длительный период, чем предыдущие исследования. Сосредоточение внимания на компаниях, зарегистрированных на бирже, позволяет нам рассмотреть два различных способа выявления фирм-зомби:0046 широкий показатель , предложенный Адалет МакГоуэн и др. (2017), основанный на постоянном отсутствии прибыльности у зрелых фирм; и узкий , предложенный Banerjee and Hofmann (2018), который дополнительно требует ожиданий низкой будущей прибыльности, вытекающих из оценки компании на фондовом рынке.

Мы используем международную перспективу, которая охватывает 14 стран и гораздо более длительный период, чем предыдущие исследования. Сосредоточение внимания на компаниях, зарегистрированных на бирже, позволяет нам рассмотреть два различных способа выявления фирм-зомби:0046 широкий показатель , предложенный Адалет МакГоуэн и др. (2017), основанный на постоянном отсутствии прибыльности у зрелых фирм; и узкий , предложенный Banerjee and Hofmann (2018), который дополнительно требует ожиданий низкой будущей прибыльности, вытекающих из оценки компании на фондовом рынке.

Наш анализ отвечает на три основных вопроса:

Во-первых, является ли рост числа фирм-зомби просто эпизодическим, связанным с крупными финансовыми потрясениями, или же он отражает более общую долгосрочную тенденцию? Ответ на этот вопрос требует достаточно долгой перспективы. Наша база данных восходит к 1980-х годов и охватывает несколько бизнес-циклов. Мы обнаруживаем храповую динамику: доля компаний-зомби имеет тенденцию к увеличению с течением времени за счет сдвигов вверх после экономических спадов, которые не полностью компенсируются последующим восстановлением.

Основные выводы

- С конца 1980-х годов число фирм-зомби увеличилось.

- По-видимому, это связано со снижением финансового давления, частично отражающим влияние более низких процентных ставок.

- Фирмы-зомби менее продуктивны и вытесняют инвестиции и занятость в более производительных фирмах.

- При выявлении фирм-зомби важно учитывать ожидаемую будущую прибыльность в дополнение к слабым результатам в прошлом.

Во-вторых, каковы причины появления фирм-зомби? Предыдущие исследования были сосредоточены на роли слабых банков, которые пролонгируют кредиты нежизнеспособным фирмам, а не списывают их (Storz et al (2017), Schivardi et al (2017)). Это держит компании зомби на жизнеобеспечении. Родственным, но менее изученным фактором является падение процентных ставок с 19 века.80-е годы. Резкое снижение уровня процентных ставок после каждого цикла потенциально снижает финансовое давление на «зомби» в плане реструктуризации или выхода (Borio and Hofmann (2017)). Наши результаты действительно показывают, что более низкие ставки, как правило, подталкивают акции зомби вверх, даже после учета влияния других факторов.

Наши результаты действительно показывают, что более низкие ставки, как правило, подталкивают акции зомби вверх, даже после учета влияния других факторов.

В-третьих, каковы экономические последствия роста компаний-зомби? Предыдущие исследования показали, что зомби, как правило, менее продуктивны (Caballero et al (2008), Adalet McGowan et al (2017)). Таким образом, более высокая доля компаний-зомби может сказываться на совокупной производительности. Более того, выживание фирм-зомби может вытеснить инвестиции и занятость в здоровых фирмах. Наши результаты подтверждают эти эффекты для большего количества стран и более длительного периода. Однако мы находим свидетельства вытеснения только для узкого круга фирм-зомби. Это говорит о том, что важно учитывать ожидания будущей прибыльности в дополнение к текущей прибыльности при классификации фирм как зомби.

Оставшаяся часть специальной функции организована следующим образом. В первом разделе документируется тенденция к увеличению доли фирм-зомби с 1980-х годов. Второй оценивает причины их возникновения. В третьем исследуются последствия для производительности и деятельности фирм, не являющихся зомби. В заключение мы рассмотрим некоторые последствия для политики.

Второй оценивает причины их возникновения. В третьем исследуются последствия для производительности и деятельности фирм, не являющихся зомби. В заключение мы рассмотрим некоторые последствия для политики.

Рост фирм-зомби

Когда компания становится зомби? Отсутствие прибыльности в течение длительного периода, очевидно, является важным критерием, особенно если компания не может обслуживать свои долги. Второй критерий — возраст: молодым компаниям может потребоваться больше времени, чтобы инвестиционные проекты окупились. Наконец, важна низкая ожидаемая рентабельность. Рентабельность сегодня может быть низкой из-за корпоративной реструктуризации или новых инвестиций, которые в конечном итоге могут повысить прибыльность. 2

Здесь мы применяем две альтернативные классификации зомби к зарегистрированным на бирже нефинансовым корпорациям в 14 странах с развитой экономикой, используя базу данных Worldscope, охватывающую 32 000 компаний. 3 Первая, более широкая мера следует за Adalet McGowan et al (2017) и определяет фирму как зомби, если ее коэффициент покрытия процентов (ICR) был меньше единицы в течение как минимум трех лет подряд и если он составляет не менее 10 лет. старый. Вторая мера более узкая. Следуя Banerjee and Hofmann (2018) и используя тот факт, что наша база данных охватывает только зарегистрированные на бирже компании, по которым мы можем наблюдать рыночные оценки, добавляется требование, согласно которому зомби должны иметь сравнительно низкий ожидаемый потенциал будущего роста. В частности, зомби должны иметь отношение рыночной стоимости своих активов к стоимости их замещения (коэффициент Тобина q), которое ниже медианы в их секторе в любой данный год.

старый. Вторая мера более узкая. Следуя Banerjee and Hofmann (2018) и используя тот факт, что наша база данных охватывает только зарегистрированные на бирже компании, по которым мы можем наблюдать рыночные оценки, добавляется требование, согласно которому зомби должны иметь сравнительно низкий ожидаемый потенциал будущего роста. В частности, зомби должны иметь отношение рыночной стоимости своих активов к стоимости их замещения (коэффициент Тобина q), которое ниже медианы в их секторе в любой данный год.

Зомби в соответствии с двумя определениями очень похожи в отношении их текущей прибыльности, но качественно различаются в их перспективах прибыльности. На диаграмме 1 показано, что для фирм, не являющихся зомби, средний ICR более чем в четыре раза превышает прибыль по обоим определениям. Поскольку большинство фирм-зомби несут убытки, медианные ICR ниже минус 7 по широкому показателю и около минус 5 по узкому. Однако проявляется поразительное различие между широким и узким показателями зомби в отношении ожидаемой будущей прибыльности, измеряемой коэффициентом q Тобина. В целом среднее значение q Тобина для фирм-зомби выше, чем для не-зомби. Поэтому инвесторы с оптимизмом смотрят на будущие перспективы многих из этих фирм-зомби, в большей степени, чем перспективы не-зомби. 4 По определению узкая мера, предназначенная для очистки меры зомби от этой аномалии, имеет более низкое медианное значение q Тобина, чуть меньше единицы.

В целом среднее значение q Тобина для фирм-зомби выше, чем для не-зомби. Поэтому инвесторы с оптимизмом смотрят на будущие перспективы многих из этих фирм-зомби, в большей степени, чем перспективы не-зомби. 4 По определению узкая мера, предназначенная для очистки меры зомби от этой аномалии, имеет более низкое медианное значение q Тобина, чуть меньше единицы.

Оба измерения зомби показывают, что распространенность зомби значительно увеличилась с 1980-х годов (график 2, красные линии). В 14 странах с развитой экономикой их доля выросла в среднем примерно с 2% в конце 1980-х годов до примерно 12% в 2016 году по широкому определению (левая панель) и с 1% до примерно 6% по узкому показателю. (правая панель). Рост не был устойчивым: сдвиги вверх были связаны с экономическим спадом в начале XIX в.90-е, начало 2000-х и 2008 год лишь частично поменялись местами в последующие годы.

Рост числа фирм-зомби был вызван тем, что фирмы дольше оставались в состоянии зомби, а не выздоравливали или выходили из него через банкротство (график 2, синие линии). В частности, вероятность того, что зомби останется зомби в следующем году, выросла с 60% в конце 1980-х до 85% в 2016 году (широкий показатель) и с 40% до 70% (узкий показатель).

В частности, вероятность того, что зомби останется зомби в следующем году, выросла с 60% в конце 1980-х до 85% в 2016 году (широкий показатель) и с 40% до 70% (узкий показатель).

Причины

Как корпоративные зомби могут выжить дольше, чем в прошлом? Кажется, что они сталкиваются с меньшим давлением по сокращению долга и сокращению активности. И вопреки тому, что можно было бы ожидать, основное изменение не совпадает с МФК, а произошло в начале 2000-х. Регрессионные оценки показывают, что до 2000 года зомби (в широком и узком смысле) сокращали долг со скоростью чуть менее 2% от общих активов в год по сравнению с фирмами, не являющимися зомби. Однако после 2000 г. эти две группы стали неразличимы, так как (относительная) скорость сокращения доли заемных средств зомби значительно снизилась (График 3, левая панель). После 2009 г. произошло дальнейшее умеренное замедление, но это не является статистически значимым. По мере того, как сокращение доли заемных средств замедляется, зомби захватывают все больше ресурсов, препятствуя их перераспределению. В частности, они значительно замедлили реализацию своих активов по сравнению с их более прибыльными коллегами (правая панель). Уменьшение давления на зомби не отражает относительное улучшение их прибыльности. Не было значительного увеличения прибыли зомби до выплаты процентов и налогов (EBIT) по отношению к общей сумме активов по сравнению с не-зомби ни с 2000 г., ни с 2009 г..

В частности, они значительно замедлили реализацию своих активов по сравнению с их более прибыльными коллегами (правая панель). Уменьшение давления на зомби не отражает относительное улучшение их прибыльности. Не было значительного увеличения прибыли зомби до выплаты процентов и налогов (EBIT) по отношению к общей сумме активов по сравнению с не-зомби ни с 2000 г., ни с 2009 г..

Какие факторы объясняют это изменение в поведении зомби? В литературе слабые банки определены как потенциальная ключевая причина (Caballero et al (2008)). Когда их балансовые отчеты ухудшаются, у банков есть стимулы пролонгировать кредиты нежизнеспособным фирмам, а не списывать их. Формальные данные свидетельствуют о том, что слабые банки действительно сыграли свою роль после мирового финансового кризиса (Storz et al (2017), Schivardi et al (2017)). Запрещая корпоративную реструктуризацию, плохо разработанные режимы несостоятельности также действовали (Эндрюс и Петрулакис (2017)).

Другим потенциальным, более общим фактором является тенденция к снижению процентных ставок. Механически более низкие ставки должны уменьшить нашу оценку фирм-зомби, поскольку они улучшают ICR за счет сокращения процентных расходов, при прочих равных условиях. Тем не менее, низкие ставки также могут уменьшить давление на кредиторов, требующих очистки их балансов, и побудить их к «вечнозеленым» кредитам зомби (Borio and Hofmann (2017)). Они делают это за счет снижения альтернативных издержек очистки (отдачи от альтернативных активов), сокращения стоимости финансирования безнадежных кредитов и увеличения ожидаемой нормы возмещения по этим кредитам. 5 В более общем плане более низкие ставки могут создавать стимулы для принятия риска через рисковые каналы денежно-кредитной политики. Поскольку компании-зомби являются рискованными должниками и инвестициями, повышение аппетита к риску должно уменьшить их финансовое давление. Эти механизмы могут действовать через номинальные или с поправкой на инфляцию (реальные) процентные ставки, но на практике номинальные процентные ставки могут быть более актуальными, если существует денежная иллюзия.

Механически более низкие ставки должны уменьшить нашу оценку фирм-зомби, поскольку они улучшают ICR за счет сокращения процентных расходов, при прочих равных условиях. Тем не менее, низкие ставки также могут уменьшить давление на кредиторов, требующих очистки их балансов, и побудить их к «вечнозеленым» кредитам зомби (Borio and Hofmann (2017)). Они делают это за счет снижения альтернативных издержек очистки (отдачи от альтернативных активов), сокращения стоимости финансирования безнадежных кредитов и увеличения ожидаемой нормы возмещения по этим кредитам. 5 В более общем плане более низкие ставки могут создавать стимулы для принятия риска через рисковые каналы денежно-кредитной политики. Поскольку компании-зомби являются рискованными должниками и инвестициями, повышение аппетита к риску должно уменьшить их финансовое давление. Эти механизмы могут действовать через номинальные или с поправкой на инфляцию (реальные) процентные ставки, но на практике номинальные процентные ставки могут быть более актуальными, если существует денежная иллюзия. 6 , 7

6 , 7

Визуальный осмотр показывает, что доля фирм-зомби действительно отрицательно коррелирует как с состоянием банка, так и с процентными ставками. Существует довольно слабая отрицательная корреляция между долей зомби и состоянием банка, о чем свидетельствует соотношение цены к балансовой стоимости банков (PBR) 8 (График 4, левая панель). Эта связь, по-видимому, носит эпизодический характер и возникает в периоды экономического спада или финансового кризиса, например, в начале 1990-х, начале 2000-х годов и во время мирового финансового кризиса. Но никакой связи между тенденциями этих переменных не наблюдается. Доля зомби растет, в то время как PBR не показывает никакой тенденции с конца 1980-х годов. Напротив, существует более тесная корреляция между ростом доли зомби и падением номинальных процентных ставок (правая панель). 9 Хотя одним из факторов действительно может быть меньшее давление на снижение доли заемных средств, взаимосвязь может также отражать обратную причинно-следственную связь: более высокая доля фирм-зомби может снизить рост производительности, что, в свою очередь, может привести к снижению уровня процентных ставок в долгосрочной перспективе. 10 В качестве альтернативы, совместное движение может также отражать общий фактор, такой как падение совокупного роста производительности. 11

10 В качестве альтернативы, совместное движение может также отражать общий фактор, такой как падение совокупного роста производительности. 11

Простой способ оценить, влияют ли здоровье банка и процентные ставки на распространение фирм-зомби, состоит в том, чтобы оценить, предсказывают ли изменения двух переменных будущие доли зомби. Технически тесты причинно-следственной связи Грейнджера предназначены для этого (Грейнджер (19).69)). Мы реализуем их на основе данных страновой панели за период 1987-2016 гг. Мы делаем это, регрессируя доли стран-зомби по их собственным лагам, а также по пяти лагам отношения цены банка к балансовой стоимости, номинальной процентной ставки и роста производительности труда (таблица 1). Мы включаем эти переменные, чтобы зафиксировать любой общий фактор, который может иметь место.

Результаты показывают, что более низкие номинальные процентные ставки предсказывают увеличение доли зомби, в то время как влияние здоровья банков менее очевидно. Уровень процентных ставок за предыдущие пять лет связан с более высокой долей зомби, и эта связь является статистически высоко значимой (таблица 1, столбцы (1) и (2)). Улучшение состояния банка (увеличение среднего отношения цены к балансовой стоимости банка) также существенно влияет на будущую долю зомби (столбец (1)), но направление эффекта неясно и не является статистически значимым (столбец (2)). )). Эти результаты показывают, что связь действительно более эпизодическая, связанная с финансовыми трудностями.

Уровень процентных ставок за предыдущие пять лет связан с более высокой долей зомби, и эта связь является статистически высоко значимой (таблица 1, столбцы (1) и (2)). Улучшение состояния банка (увеличение среднего отношения цены к балансовой стоимости банка) также существенно влияет на будущую долю зомби (столбец (1)), но направление эффекта неясно и не является статистически значимым (столбец (2)). )). Эти результаты показывают, что связь действительно более эпизодическая, связанная с финансовыми трудностями.

Более информативным и надежным тестом движущих сил доли зомби является рассмотрение различий между секторами. Мы делаем это, оценивая, сильнее ли влияние более слабого состояния банков или более низких процентных ставок в отраслях, которые в большей степени зависят от внешнего финансирования (с учетом 48 отраслей). Интуиция подсказывает, что фирмы в этих отраслях более чувствительны к финансовому давлению. 12 Эти тесты на основе микроданных лучше подходят для решения проблем, связанных с обратной причинно-следственной связью, а также с пропущенными общими переменными, поскольку можно полностью контролировать влияние ненаблюдаемых макроэкономических факторов на уровне страны в любой год.

Результаты согласуются с ролью процентных ставок. Более низкие номинальные процентные ставки подталкивают к росту акции зомби в тех секторах, где фирмы в большей степени зависят от внешнего финансирования (таблица 2). Связь статистически значима, и эффекты кажутся существенными. 13 Наши оценки показывают, что снижение номинальных процентных ставок на 10 процентных пунктов с середины 1980-х годов может объяснить примерно 17% роста доли зомби в странах с развитой экономикой, если оценивать по среднему коэффициенту зависимости отрасли от внешних финансов. Аналогичные результаты получаются, когда мы используем реальную, а не номинальную процентную ставку (не сообщается). Роль здоровья банка не видна. Взаимодействие между зависимостью от внешнего финансирования и состоянием банка в целом статистически незначимо (столбцы (2) и (5)), что подтверждает предыдущие результаты.

Последствия

Предыдущие исследования показали, что компании-зомби могут ослабить экономические показатели (Caballero et al (2008), Adalet McGowan et al (2017)). Зомби менее продуктивны и могут вытеснять рост более производительных фирм, блокируя ресурсы (так называемые «эффекты перегрузки»). В частности, они снижают цены на продукцию этих фирм и повышают их заработную плату и затраты на финансирование, конкурируя за ресурсы.

Зомби менее продуктивны и могут вытеснять рост более производительных фирм, блокируя ресурсы (так называемые «эффекты перегрузки»). В частности, они снижают цены на продукцию этих фирм и повышают их заработную плату и затраты на финансирование, конкурируя за ресурсы.

Наши результаты согласуются с этой гипотезой. В среднем производительность труда и совокупная факторная производительность зомби-фирм ниже, чем у их сверстников (по обоим определениям зомби): распределение производительности зомби явно смещено в сторону нижней границы, т. е. влево (график 5). Это особенно очевидно для общей факторной производительности (третья и четвертая панели).

Более узко определяемые фирмы-зомби также вызывают эффект перегрузки, который не виден в случае более широкого определения (таблица 3). Это отражено в отрицательном и статистически значимом коэффициенте для члена взаимодействия между не-зомби и долей зомби. В частности, результаты оценки показывают, что увеличение на 1 процентный пункт узкой доли зомби в секторе снижает уровень капитальных затрат (капитальных затрат) компаний, не являющихся зомби, примерно на 1 процентный пункт, что составляет снижение на 17% по сравнению со средней нормой инвестиций. Точно так же рост занятости на 0,26 процентных пункта ниже, т. е. на 8%. Однако в соответствии с обоими определениями мы обнаруживаем, что не-зомби-компании инвестируют больше и имеют более высокий рост занятости (первая строка в таблице 3) . Якобы именно жизнеспособные фирмы больше расширяются.

Точно так же рост занятости на 0,26 процентных пункта ниже, т. е. на 8%. Однако в соответствии с обоими определениями мы обнаруживаем, что не-зомби-компании инвестируют больше и имеют более высокий рост занятости (первая строка в таблице 3) . Якобы именно жизнеспособные фирмы больше расширяются.

Воздействие роста числа фирм-зомби на производительность в масштабах всей экономики можно оценить, используя глобальный характер явления зомби. В частности, чтобы оценить влияние на производительность, мы изолируем рост доли зомби в стране только из-за подверженности ее основного капитала глобальным отраслевым тенденциям зомбирования. Мы обнаружили, что когда доля зомби увеличивается, рост производительности значительно снижается, но только для узко определенных зомби (таблица 4), что согласуется с нашим предыдущим выводом об отрицательном эффекте скопления зомби для этой меры зомби (таблица 3). Этот результат устойчив к учету запаздывающего роста производительности и циклических факторов, учитываемых разрывом выпуска. Оценки показывают, что когда доля зомби в экономике увеличивается на 1%, рост производительности снижается примерно на 0,3 процентных пункта.

Оценки показывают, что когда доля зомби в экономике увеличивается на 1%, рост производительности снижается примерно на 0,3 процентных пункта.

Выводы

Что наши результаты означают для политики центрального банка? Среди прочего, они подчеркивают сложный компромисс (Haldane (2017)). Более низкие ставки стимулируют совокупный спрос и увеличивают занятость и инвестиции в краткосрочной перспективе. Но более высокая распространенность зомби, которую они оставляют после себя, приводит к нерациональному распределению ресурсов и сдерживанию роста производительности. Если этот эффект будет достаточно сильным, чтобы замедлить рост, он может даже еще больше снизить процентные ставки. Наше исследование не может ответить на этот вопрос. Мы оставляем исследование этого компромисса для будущих исследований.

Ссылки

Ачарья В., Т. Эйзерт, К. Эйфингер и К. Хирш (2018 г.): «Все, что нужно: реальные последствия нетрадиционной денежно-кредитной политики», Университет Нью-Йорка, мимео.

Адалет МакГоуэн, М., Д. Эндрюс и В. Миллот (2017): «Ходячие мертвецы: фирмы-зомби и показатели производительности в странах ОЭСР», Рабочие документы Департамента экономики ОЭСР , № 1372.

Эндрюс, Д. и Ф. Петрулакис (2017): «Разорвать оковы: слабые банки и депрессивная реструктуризация в Европе», Рабочие документы Департамента экономики ОЭСР , № 1433.

Автор, Д., Д. Дорн, Л. Кац, К. Паттерсон и Дж. Ван Ринен (2017 г.): «Падение доли рабочей силы и рост компаний-суперзвезд», NBER. Рабочие документы , № 23396.

Банерджи, Р. и Б. Хофманн (2018 г.): «Корпоративные зомби: жизненный цикл и анатомия», Банк международных расчетов, мимео.

Банк международных расчетов (2018 г.): Годовой экономический отчет за 2018 г. , вставка II.A, июнь.

Богданова, Б., И. Фендер и Э. Такац (2018): «Азбука банковских PBR», Ежеквартальный обзор BIS, , март, стр. 81–95.

Борио, К., Л. Гамбакорта и Б. Хофманн (2017): «Влияние денежно-кредитной политики на прибыльность банков», International Finance , том 20, № 1, стр. 48-63. Также доступно как Рабочие документы BIS , № 514, октябрь 2015 г.

48-63. Также доступно как Рабочие документы BIS , № 514, октябрь 2015 г.

Борио, К. и Б. Хофманн (2017 г.): «Менее ли денежно-кредитная политика менее эффективна, когда процентные ставки постоянно низки?», Рабочие документы BIS , № 628, апрель.

Кабальеро, Р., Т. Хоши и А. Кашьяп (2008): «Зомби-кредитование и депрессивная реструктуризация в Японии», American Economic Review , том 98, № 5, стр. 1943-77.

Грейнджер, К. (1969): «Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов», Econometrica , том 37, № 3, стр. 424-38.

Холдейн, А. (2017 г.): «Загадки производительности», выступление в Лондонской школе экономики, 20 марта.

Лепети, Л., Ф. Стробель и Д. Дикинсон (2011): «Имеет ли значение неопределенность для списания кредита?», Journal of International Financial Markets, Institutions and Money , vol 22, pp 264-77.

Раджан, Р. и Л. Зингалес (1998): «Финансовая зависимость и рост», American Economic Review , том 88, № 3, 559-86.

Шиварди, Ф., Э. Сетте и Г. Табеллини (2017 г.): «Нецелевое использование кредита во время европейского финансового кризиса», Рабочие документы BIS , № 669, Декабрь.

Шторц, М., М. Кеттер, Р. Сетцер и А. Вестфаль (2017 г.): «Хотим ли мы, чтобы эти двое танцевали танго? О компаниях-зомби и банках в Европе, испытывающих трудности», Рабочие документы ЕЦБ , № 2104.

1 Авторы хотели бы поблагодарить Claudio Borio, Stijn Claessens, Benjamin Cohen, Ingo Fender, Hyun Song Shin и Kostas Tsatsaronis за полезные комментарии и Yifan Ma за квалифицированную помощь в исследованиях. Высказанные мнения принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения BIS.

2 Еще один критерий, предложенный в литературе, заключается в том, получает ли фирма «субсидированный» кредит. Caballero et al (2008) и Acharya et al (2018) определяют фирмы-зомби как компании, которые получили субсидированный кредит по ставкам ниже, чем для наиболее кредитоспособных компаний. Эта идентификация имеет три потенциальных недостатка. Во-первых, точно определить такой кредит сложно. Во-вторых, банки могут предоставлять субсидируемые кредиты по другим причинам, например, в связи с давними отношениями. Наконец, когда процентные ставки очень низкие в течение длительного времени, субсидируемые кредитные ставки должны быть близки к нулю или даже отрицательными. По этим причинам мы принимаем определения, основанные на понятии постоянной убыточности, возраста и пессимистического восприятия рынка. В Banerjee and Hofmann (2018) мы также оцениваем распространенность субсидируемого кредита и изучаем, как результаты, основанные на таком определении, будут сравниваться с результатами, использующими определения, принятые здесь.

Эта идентификация имеет три потенциальных недостатка. Во-первых, точно определить такой кредит сложно. Во-вторых, банки могут предоставлять субсидируемые кредиты по другим причинам, например, в связи с давними отношениями. Наконец, когда процентные ставки очень низкие в течение длительного времени, субсидируемые кредитные ставки должны быть близки к нулю или даже отрицательными. По этим причинам мы принимаем определения, основанные на понятии постоянной убыточности, возраста и пессимистического восприятия рынка. В Banerjee and Hofmann (2018) мы также оцениваем распространенность субсидируемого кредита и изучаем, как результаты, основанные на таком определении, будут сравниваться с результатами, использующими определения, принятые здесь.

3 К нам относятся фирмы из Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

4 Обратите внимание, что риск также влияет на q Тобина. Поскольку собственный капитал можно рассматривать как колл-опцион на стоимость фирмы, если зомби по своей природе более рискованны, это также может увеличить коэффициент Тобина q фирмы.

Поскольку собственный капитал можно рассматривать как колл-опцион на стоимость фирмы, если зомби по своей природе более рискованны, это также может увеличить коэффициент Тобина q фирмы.

5 В частности, решение о списании или пролонгации кредита будет зависеть от того, насколько ожидаемое погашение кредита соотносится с его ликвидационной стоимостью, которая обычно является его залоговой стоимостью. Таким образом, при данной стоимости залога более высокие дисконтированные платежи могут побудить больше банков пролонгировать большую часть своих безнадежных кредитов, особенно в кризисные времена, когда рынок залога может быть подавленным и неликвидным. Формальный анализ см. в Lepetit et al (2011).

6 Есть доказательства, подтверждающие такую связь. В частности, банковские списания по кредитам, как представляется, растут при более высоких номинальных ставках (Lepetit et al (2011)) и чувствительность резервов на возможные потери по процентным ставкам к увеличению при низких номинальных ставках (Borio et al (2017)). Более того, банки, получающие прирост капитала от владения активами благодаря нетрадиционным мерам политики, снижающим номинальную доходность облигаций (в частности, программа прямых денежных операций (OMT) ЕЦБ), по-видимому, увеличили предложение кредитов в основном некачественным фирмам, с которыми они ранее заключили договор. существующие кредитные отношения (Acharya et al (2018)).

Более того, банки, получающие прирост капитала от владения активами благодаря нетрадиционным мерам политики, снижающим номинальную доходность облигаций (в частности, программа прямых денежных операций (OMT) ЕЦБ), по-видимому, увеличили предложение кредитов в основном некачественным фирмам, с которыми они ранее заключили договор. существующие кредитные отношения (Acharya et al (2018)).

7 Еще одним действующим фактором может быть рост числа «суперзвезд», которые сместили распределение прибыльности в пользу крупнейших мировых компаний (Autor et al (2017)). Подъем фирм-суперзвезд мог снизить прибыльность не-суперзвезд, способствуя увеличению доли убыточных фирм и, следовательно, зомби. Но тогда возникает вопрос, почему эти убыточные фирмы не ушли с рынка.

8 Для более подробного обсуждения PBR банков и того, почему они являются полезными показателями состояния банка, см. Bogdanova et al (2018).

9 Это справедливо и для реальных ставок. Корреляция между средней по стране долей зомби и краткосрочными реальными процентными ставками ex post составляет -0,75 по сравнению с -0,76 для краткосрочных номинальных ставок. В нашем базовом сценарии мы используем номинальные процентные ставки, но результаты почти идентичны, если используются реальные процентные ставки.

Корреляция между средней по стране долей зомби и краткосрочными реальными процентными ставками ex post составляет -0,75 по сравнению с -0,76 для краткосрочных номинальных ставок. В нашем базовом сценарии мы используем номинальные процентные ставки, но результаты почти идентичны, если используются реальные процентные ставки.

10 Стандартное объяснение долгосрочного уровня номинальных процентных ставок состоит в том, что они определяются уровнем «естественной» реальной процентной ставки и устойчивой инфляции. Естественная реальная процентная ставка определяется как уровень, который соответствует желаемым сбережениям и инвестициям при полной занятости. Стандартная теория постулирует, что этот показатель тесно связан с тенденцией экономического роста на душу населения и, следовательно, с ростом производительности. См. BIS (2018) для обсуждения концепции и дополнительных ссылок.

11 Это объяснение кажется менее правдоподобным, поскольку оно не объясняет, почему непродуктивные убыточные фирмы продолжают выживать.

Особое внимание уделяется разнообразным овощам и фруктам, цельнозерновым продуктам, разнообразным постным белковым продуктам, а также нежирным и обезжиренным молочным продуктам. Он также ограничивает продукты и напитки с добавлением сахара, твердых жиров или натрия. См. Здоровое питание для здорового веса.

Особое внимание уделяется разнообразным овощам и фруктам, цельнозерновым продуктам, разнообразным постным белковым продуктам, а также нежирным и обезжиренным молочным продуктам. Он также ограничивает продукты и напитки с добавлением сахара, твердых жиров или натрия. См. Здоровое питание для здорового веса.