Ультразвуковое исследование селезенки

← Вернуться в каталог

В ходе ультразвукового исследования оцениваются расположение, размеры, форма, диффузные или очаговые изменения селезенки.

Селезенка участвует в таких процессах, как кроветворение, очищение кровяного русла, уничтожение вирусов, бактерий и чужеродных веществ. Селезенка контролирует циркуляцию в крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Проблемы с данным органом могут значительно отражаться на самочувствии и здоровье организма в целом. Поэтому важно провести обследование вовремя, чтобы своевременно выявить патологии и заболевания, вовремя начать лечение.

Ультразвуковая диагностика селезенки помогает выявить:

- заболевания селезенки, в том числе, инфаркты и абсцессы;

- отсутствие органа;

- так называемую плавающую селезенку;

- патологическое увеличение органа, вызванное воспалением печени или самой селезенки;

- новообразования на ранней стадии;

- заболевания лимфатической и кроветворной систем организма.

В большинстве случаев УЗИ достаточно для постановки окончательного диагноза и назначения эффективной схемы лечения.

Преимущества данного вида исследования

Преимущества ультразвуковой диагностики:

- Безопасный и информативный метод диагностики.

- В ходе процедуры пациент не испытывает боли и дискомфорта.

- Результаты диагностики видны в реальном времени на мониторе в момент проведения УЗИ.

- Можно выявить заболевания и новообразования на ранней стадии, когда клинических симптомов еще нет.

Как проходит исследование

Пациенту предлагается прилечь на кушетку на спину или на правый бок.

Также УЗИ-специалист может попросить повернуться, задержать дыхание, сделать глубокий вдох, прилечь на валик.

В среднем процедура длится около 15–20 минут.

Расшифровка

Ультразвуковая диагностика позволяет определить расположение, размеры, особенности и патологии селезенки.

Врач ультразвуковой диагностики выдает пациенту протокол исследования с заключением. Окончательный диагноз ставит лечащий врач с учетом результатов УЗИ и других данных: общей клинической картины, лабораторных анализов и других инструментальных исследований.

Окончательный диагноз ставит лечащий врач с учетом результатов УЗИ и других данных: общей клинической картины, лабораторных анализов и других инструментальных исследований.

Записаться на прием профильного специалиста вы можете в одной из наших клиник. Перейдите в раздел «Запись к врачу» — здесь вы можете выбрать врача нужной специальности, почитать отзывы пациентов и выбрать удобное время приема.

Показания к обследованию

Основные показания для УЗИ селезенки:

- Аномалии развития селезенки: удвоение, недоразвитие, слабость селезеночных связей.

- Боль в верхних отделах живота.

- Дискомфорт после еды.

- Постоянная горечь во рту.

- Блуждающая селезенка или заворот селезенки.

- Заболевания или увеличение печени.

- Инфекционные заболевания.

- Болезни крови, в том числе лейкоз.

- Портальная гипертензия.

- Подозрение на злокачественную опухоль: лимфому, саркому.

- Признаки порока развития селезенки.

- Подозрение на инфаркт селезенки.

- Заболевания лимфатической системы и инфекционные болезни внутренних органов.

- Травма или удар в области живота, падение с большой высоты.

Послеоперационные осложнения.

Подготовка к обследованию

Для подготовки к УЗИ селезенки рекомендуется:

- Рекомендуется за 3 дня до проведения процедуры исключить из своего рациона продукты, провоцирующие повышенное газообразование: фасоль, горох, черный хлеб, капусту, виноград и т.д.

- Рекомендуется в течение 2 дней до исследования начать прием активированного угля или другого адсорбента.

- Диагностика проводится натощак. При проведении процедуры во второй половине дня утром можно сделать легкий перекус, потом необходимо ограничить прием пищи взрослым – в течение 7 часов, детям – — 4 часов. . Но потом обязательно выдержать 7 часов без еды и воды.

- Необходимо воздержаться от курения, жевательной резинки, приема лекарств накануне проведения диагностики.

Абсолютные противопоказания к проведению ультразвукового исследованию селезенки обследуют.

- Код:

-

980112

- Стоимость:

-

1 290 р.

Офисы, оказывающие данную услугу

Выездная службаО возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом

УЗИ селезенки | Медицинский центр «Свет»

Стоимость услуг

Общие ультразвуковые исследования

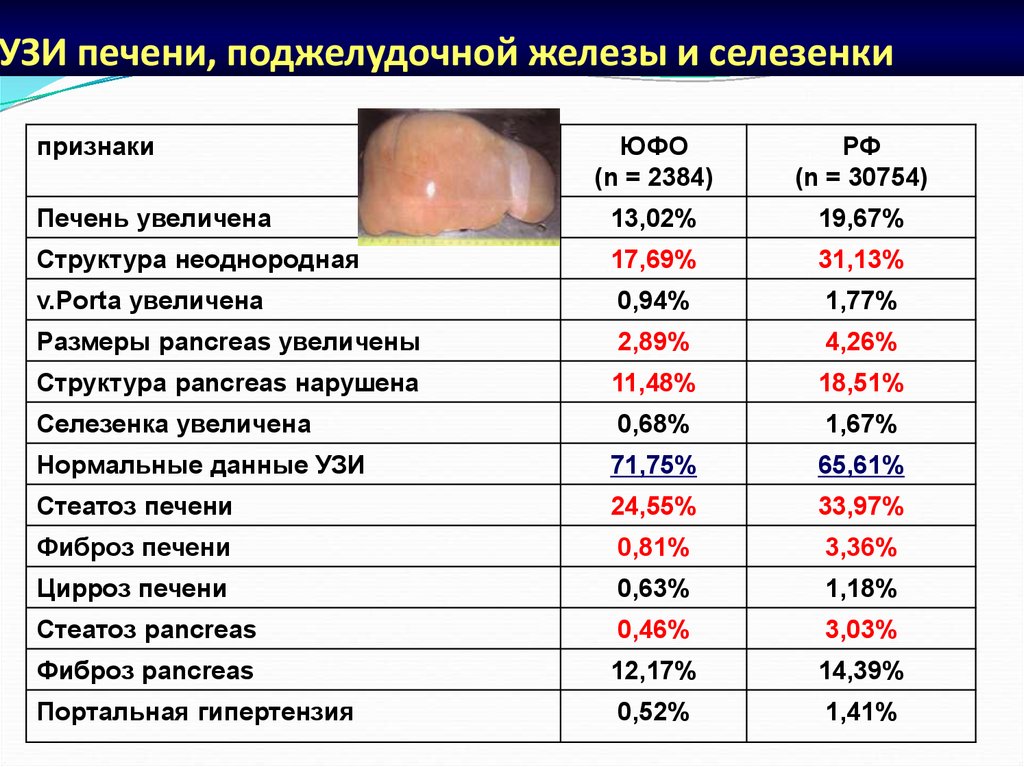

| Ультразвуковое исследование брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 1 300 | |

| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 500 | |

| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 | |

| УЗИ желчного пузыря | 800 | |

| УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 900 | |

| УЗИ печени | 700 | |

| УЗИ селезенки | 700 | |

| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 500 | |

| УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 000 | |

| УЗИ поджелудочной железы | 700 | |

| УЗИ мочевого пузыря | 800 | |

| 900 | ||

| УЗИ почек и надпочечников | 900 | |

| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 200 | |

| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 300 | |

| УЗИ мошонки (яички, придатки яичек) | 1 000 | |

| УЗИ предстательной железы | 1 200 | |

| УЗИ кишечника | 900 | |

| УЗИ плевральных полостей | 1 000 |

УЗИ сердца, Дуплексное сканирование

| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2 000 | |

| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2 100 | |

| УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 1 200 | |

| УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1 200 | |

| УЗДГ сосудов головного мозга | 1 200 | |

| УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных сосудов, брахиоцефальных сосудов) | 1 200 | |

| Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 700 | |

| УЗДГ сосудов печени | 1 100 | |

| УЗДГ сосудов почек | 1 200 | |

| УЗДГ брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1 200 | |

| УЗИ брюшного отдела аорты | 900 | |

| УЗДГ нижней полой вены с висцеральными ветвями | 1 700 | |

| УЗДГ нижней полой вены | 900 | |

| Ультразвуковая допплерография аорты и подвздошных артерий | 1 100 | |

| Ультразвуковая допплерография аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2 200 | |

| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены и подвздошной вены | 1 600 | |

| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены, подвздошной вены и вены нижних конечностей | 2 700 | |

| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты и почечных артерий | 1 000 |

УЗИ поверхностных структур, Гинекологические УЗИ

| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1 200 | |

| УЗИ щитовидной железы | 1 100 | |

| УЗИ органов малого таза | 1 400 | |

| УЗИ лонного сочленения | 1 000 | |

| Фолликулометрия | 800 | |

| УЗИ молочных желез | 1 400 | |

| УЗИ мягких тканей | 900 | |

| УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные, надключичные, подключичные) | 1 300 | |

| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 800 | |

| УЗИ слюнных желез | 1 000 | |

| Ультразвуковое исследование коленных суставов (обе ноги) | 1 400 | |

| УЗИ коленного сустава | 800 | |

| УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 1 200 | |

| УЗИ локтевого сустава | 700 | |

| УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 1 400 | |

| УЗИ тазобедренного сустава | 900 | |

| УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 500 | |

| УЗИ ахиллова сухожилия | 700 | |

| УЗИ плечевого сустава | 800 | |

| УЗИ лучезапястного сустава | 700 | |

| УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 1 200 | |

| УЗИ суставов кистей (обе руки) | 1 200 | |

| УЗИ сустава кисти | 700 | |

| УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 1 200 | |

| УЗИ суставов стопы | 800 |

УЗИ беременных

| Ультразвуковое исследование беременных (I триместр) | 1 900 | |

| Ультразвуковое исследование беременных (II триместр) | 2 300 | |

| Ультразвуковое исследование беременных (III триместр) | 2 400 | |

| Ультразвуковое исследование беременных (I триместр, многоплодная) | 2 900 | |

| Ультразвуковое исследование беременных (II триместр, многоплодная) | 3 600 | |

| Ультразвуковое исследование беременных (III триместр, многоплодная) | 3 900 | |

| Ультразвуковое исследование плода беременной до 11 недель | 1 400 | |

| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (МПК) | 1 400 | |

| Цервикометрия | 600 |

Визуализация селезенки — StatPearls — NCBI Bookshelf

Введение

Селезенка является местом различных патологических процессов, в том числе врожденных, инфекционных, травматических, сосудистых и неопластических, среди прочих. Несколько модальностей полезны для изображения селезенки.

Несколько модальностей полезны для изображения селезенки.

Анатомия

Селезенка – внутрибрюшинный орган, расположенный в левом верхнем квадранте живота. Селезенка удерживается в нормальном анатомическом положении двумя связками: желудочно-селезеночной и селезеночно-почечной. Без этих связочных опор селезенка может перемещаться по брюшной полости — состояние, известное как блуждающая селезенка. Блуждающая селезенка подвергается повышенному риску перекрута.[1]

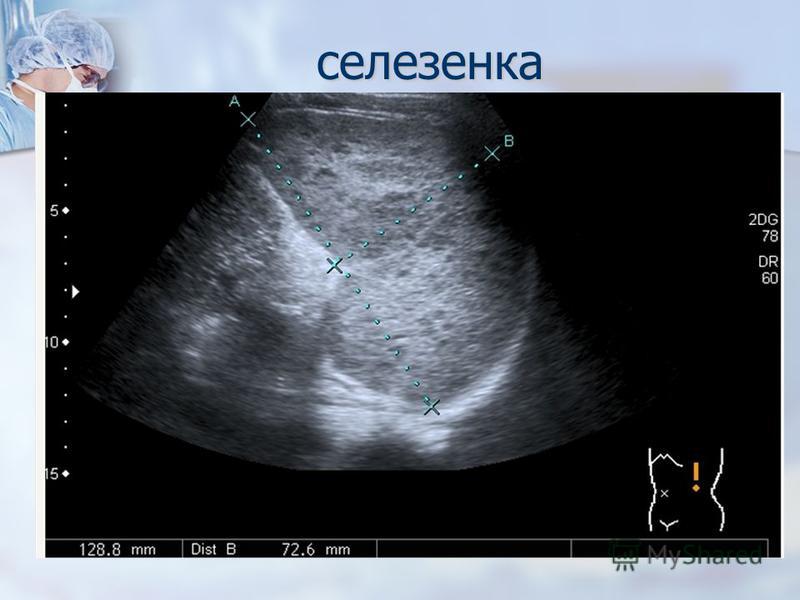

Нормальные размеры селезенки взрослого человека обычно не превышают 12 см x 7 см x 4 см. Спленомегалия приблизительно определяется как селезенка размером более 13–14 см в краниокаудальном измерении, хотя селезеночный индекс является наиболее точным показателем объема селезенки. Этот показатель представляет собой объемный индекс, рассчитываемый как произведение длины x ширины x высоты. К спленомегалии могут приводить различные патологические состояния, такие как портальная гипертензия и лимфома.[2]

Нормальные анатомические варианты обычно встречаются при визуализации селезенки. Расщелины селезенки представляют собой инвагинации капсулы селезенки, которые создают перегородки в паренхиме селезенки. Селезенки представляют собой круглые массы селезеночной ткани размером до нескольких сантиметров, которые отделены от селезенки, но регионарны по отношению к селезенке, чаще всего в воротах селезенки. Важно распознавать эти анатомические варианты, чтобы не принять их за патологии, такие как разрыв селезенки или увеличенный лимфатический узел.

Расщелины селезенки представляют собой инвагинации капсулы селезенки, которые создают перегородки в паренхиме селезенки. Селезенки представляют собой круглые массы селезеночной ткани размером до нескольких сантиметров, которые отделены от селезенки, но регионарны по отношению к селезенке, чаще всего в воротах селезенки. Важно распознавать эти анатомические варианты, чтобы не принять их за патологии, такие как разрыв селезенки или увеличенный лимфатический узел.

Селезеночная артерия обычно отходит от чревного ствола и проходит вдоль верхней части поджелудочной железы, достигая ворот селезенки. Селезеночная вена берет начало от ворот селезенки и проходит вдоль задней части поджелудочной железы, соединяясь с верхней брыжеечной веной, образуя главную воротную вену. В условиях портальной гипертензии или окклюзии селезеночной вены имеются многочисленные коллатерали для оттока селезеночных вен, включая венозные соединения между короткой желудочной и коронарной веной, а также левой и правой желудочно-сальниковыми венами. Спленоренальный шунт представляет собой аномальное соединение селезеночной вены с левой почечной веной. Тромбоз селезеночной вены встречается примерно у 20% пациентов с хроническим панкреатитом.[4]

Спленоренальный шунт представляет собой аномальное соединение селезеночной вены с левой почечной веной. Тромбоз селезеночной вены встречается примерно у 20% пациентов с хроническим панкреатитом.[4]

Селезенка состоит из красной и белой пульпы. Белая пульпа является местом расположения лимфоидной ткани, а красная пульпа фильтрует кровь, удаляя старые или поврежденные эритроциты и патогены.[1]

Простые рентгенограммы

Обзорная рентгенограмма брюшной полости имеет ограниченное значение для оценки селезенки. Из этих исследований можно получить некоторую информацию, включая наличие или отсутствие кальцификации и размер селезенки.[2] В некоторых случаях видны сосудистые кальцификаты, например, при извитой кальцифицированной селезеночной артерии или обызвествленной аневризме селезеночной артерии [4].

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) является одним из основных методов исследования селезенки наряду с ультразвуковым исследованием (УЗИ). Нормальная селезенка имеет размер примерно от 40 до 60 единиц Хаунсфилда (HU) на КТ без усиления, что примерно на 10 HU меньше, чем у печени. На КТ без усиления врач может легко оценить кальцификацию селезенки. Одиночные или множественные небольшие округлые кальцификаты обычно представляют собой кальцифицированные гранулемы.[5] Периферические кальцификации могут возникать после инфаркта селезенки. Видны криволинейные обызвествления вдоль капсулы со старыми рассосавшимися гематомами.

Нормальная селезенка имеет размер примерно от 40 до 60 единиц Хаунсфилда (HU) на КТ без усиления, что примерно на 10 HU меньше, чем у печени. На КТ без усиления врач может легко оценить кальцификацию селезенки. Одиночные или множественные небольшие округлые кальцификаты обычно представляют собой кальцифицированные гранулемы.[5] Периферические кальцификации могут возникать после инфаркта селезенки. Видны криволинейные обызвествления вдоль капсулы со старыми рассосавшимися гематомами.

На усиленной КТ селезенка демонстрирует змеевидную, тяжеобразную, нерегулярную картину усиления в артериальной фазе (примерно через 30 секунд после введения внутривенного контраста) из-за наличия открытой системы кровообращения в красной пульпе. При визуализации фазы портальной вены (через 60 секунд после введения внутривенного контраста) селезенка увеличивается однородно, поскольку контраст затемняет как красную, так и белую пульпу [4].

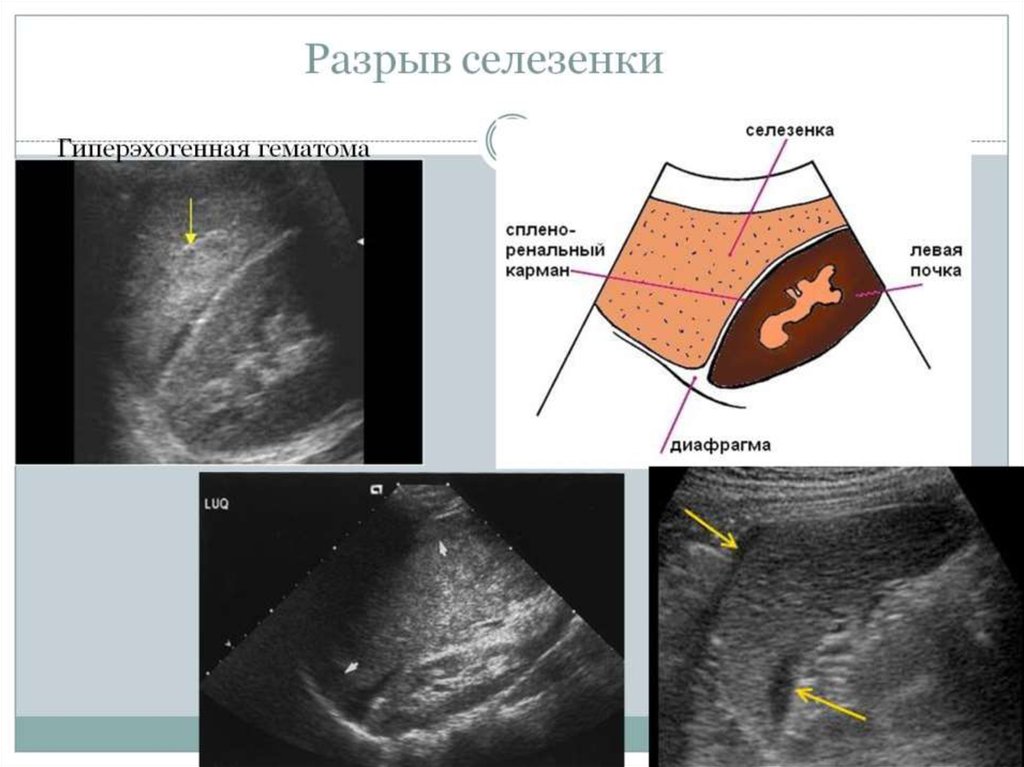

Селезенка – наиболее часто повреждаемый орган брюшной полости. КТ с контрастированием необходима для полной оценки травмы селезенки. Нерасширенные исследования неоптимальны и могут пропустить тонкие разрывы. Травматические находки включают рваные раны, субкапсулярную или интрапаренхиматозную гематому, повреждение сосудов, разрушение селезенки и активное кровоизлияние. Американская ассоциация хирургии травм (AAST) является наиболее широко используемой системой классификации травм селезенки; особенности изображения являются основой системы оценок. Травма селезенки обычно связана с переломами вышележащих ребер.[2]

КТ с контрастированием необходима для полной оценки травмы селезенки. Нерасширенные исследования неоптимальны и могут пропустить тонкие разрывы. Травматические находки включают рваные раны, субкапсулярную или интрапаренхиматозную гематому, повреждение сосудов, разрушение селезенки и активное кровоизлияние. Американская ассоциация хирургии травм (AAST) является наиболее широко используемой системой классификации травм селезенки; особенности изображения являются основой системы оценок. Травма селезенки обычно связана с переломами вышележащих ребер.[2]

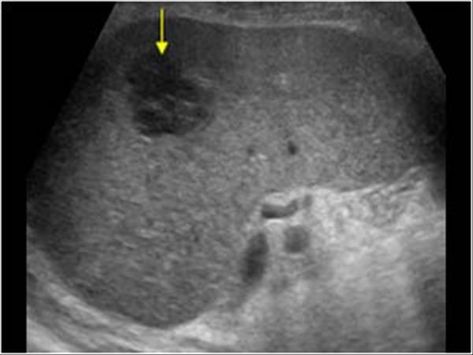

Инфаркт селезенки характерно представляет на КТ как периферическое клиновидное гиподенсивное поражение. Причины инфарктов селезенки включают кардиоэмболические явления, васкулиты, гематологические явления, тромбоз селезеночной вены, панкреатит и ятрогенные причины. Хронический инфаркт приводит к выемке обычно гладкого контура селезенки и периферическим кальцификациям. У пациентов с серповидно-клеточной анемией многочисленные хронические инфаркты приводят к аутоспленэктомии, что видно на КТ как сморщенная селезенка с диффузным кальцинозом. [5]

[5]

Истинные кисты представляют собой врожденные выстланные эпителием структуры, заполненные жидкостью. На КТ они выглядят как округлые, неконтрастирующие гиподенсивные очаги с внутренним затуханием, подобным воде (0 HU). Гистологически они имеют тонкие стенки, но стенки в норме выходят за пределы разрешения КТ и поэтому незаметны. Ложные кисты не выстланы эпителием и возникают в результате предшествующей травмы, инфекции или инфаркта. На КТ они часто выглядят похожими на истинные кисты. Отличительные признаки, если они присутствуют, в том числе более высокая внутренняя плотность из-за присутствия дебриса или продуктов крови и периферических кальцинатов. Псевдокисты поджелудочной железы могут располагаться внутри селезенки.[5][6]

Пиогенный абсцесс чаще всего возникает в результате гематогенного распространения бактерий, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Эти поражения демонстрируют центральную гиподенсивность, как и кисты, но классически имеют нечетко очерченные, неровные, толстые, контрастирующие стенки. Дополнительный визуализирующий признак антизависимого газа в коллекции является диагностическим, но не всегда присутствует [5].

Дополнительный визуализирующий признак антизависимого газа в коллекции является диагностическим, но не всегда присутствует [5].

Наиболее часто встречающимся первичным новообразованием селезенки является гемангиома, представляющая собой доброкачественную опухоль сосудистого происхождения, выстланную эндотелием и заполненную эритроцитами. На неконтрастной КТ эти поражения могут выглядеть как кисты. Капиллярная форма обычно представляет собой четко очерченный гомогенно усиливающийся узелок.[7] В то время как гемангиомы в печени классически демонстрируют периферическое узловое усиление с центростремительным заполнением на более поздней фазе визуализации, кавернозные гемангиомы в селезенке не всегда демонстрируют этот паттерн и обычно демонстрируют гетерогенное усиление, учитывая их кистозные и солидные компоненты. Гемангиомы могут содержать кальцификации.[8]

Селезенка поражается примерно у трети пациентов с лимфомой, но первичная лимфома селезенки встречается редко. КТ-вид селезенки при этом патологическом процессе вариабелен. Лимфоматозная селезенка может казаться нормальной или увеличенной на КТ. Множественные гиподенсивные, неконтрастирующие поражения селезенки являются неспецифической находкой, наблюдаемой при лимфоме, саркоидозе, грибковых микроабсцессах и оппортунистических инфекциях.[2][5][9]

Лимфоматозная селезенка может казаться нормальной или увеличенной на КТ. Множественные гиподенсивные, неконтрастирующие поражения селезенки являются неспецифической находкой, наблюдаемой при лимфоме, саркоидозе, грибковых микроабсцессах и оппортунистических инфекциях.[2][5][9]

Ангиосаркома встречается крайне редко; однако это наиболее распространенная первичная злокачественная сосудистая опухоль селезенки. Он очень агрессивен и характеризуется плохим прогнозом, обычно с метастатическим поражением. Характеристики изображения разнообразны. На КТ множественные гиперваскулярные гетерогенные массы в селезенке с некрозом, кровоизлияниями и отдаленными метастазами будут совместимы с этим злокачественным новообразованием.

Магнитно-резонансная томография

КТ и УЗИ являются основными методами визуализации селезенки. МРТ может помочь в отдельных случаях.

Нормальный сигнал селезенки взрослого человека на МРТ является гиперинтенсивным на Т2-взвешенных изображениях и гипоинтенсивным на Т1-взвешенных изображениях по сравнению с печенью. [11] Отклонения от этой картины могут отражать болезненные процессы, такие как гемохроматоз и гемосидероз. Селезенка имеет высокий уровень сигнала на диффузионно-взвешенном изображении. У новорожденных селезенка гипоинтенсивна по сравнению с печенью на Т1- и Т2-взвешенных изображениях.[12]

[11] Отклонения от этой картины могут отражать болезненные процессы, такие как гемохроматоз и гемосидероз. Селезенка имеет высокий уровень сигнала на диффузионно-взвешенном изображении. У новорожденных селезенка гипоинтенсивна по сравнению с печенью на Т1- и Т2-взвешенных изображениях.[12]

Гемангиомы идентифицируются на МРТ как гипоинтенсивные на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивные на Т2-взвешенных изображениях. Картины визуализации с контрастным усилением будут аналогичны КТ с контрастным усилением и могут показать периферическое усиление с центростремительным заполнением на более поздней фазе визуализации, хотя не все гемангиомы показывают эту картину. Лимфангиома представляет собой доброкачественное поражение, выстланное эндотелием, заполненное простой лимфатической жидкостью; иногда жидкость может быть белковой. На МРТ они гиперинтенсивны на Т2, гипоинтенсивны на Т1, неконтрастные, многокамерные кистозные структуры, которые обычно появляются на периферии селезенки. Простая киста будет казаться гиперинтенсивной на Т2 из-за присутствия воды. Отсутствие сложностей, включая тонкие стенки и минимальные перегородки, подтверждает диагноз.[6][11]

Простая киста будет казаться гиперинтенсивной на Т2 из-за присутствия воды. Отсутствие сложностей, включая тонкие стенки и минимальные перегородки, подтверждает диагноз.[6][11]

Различные типы лимфомы могут давать различные проявления в селезенке, в том числе спленомегалию, диффузную милиарную инфильтрацию селезенки, крупноочаговое образование и т. д. [13] Лимфоматозные инфильтраты обычно гипоконтрастны по сравнению с остальной паренхимой селезенки. МРТ иногда может вводить в заблуждение при идентификации очаговой инфильтрирующей лимфомы из-за небольшого тканевого контраста между нормальной паренхимой селезенки и лимфоматозной тканью на некоторых последовательностях [5].

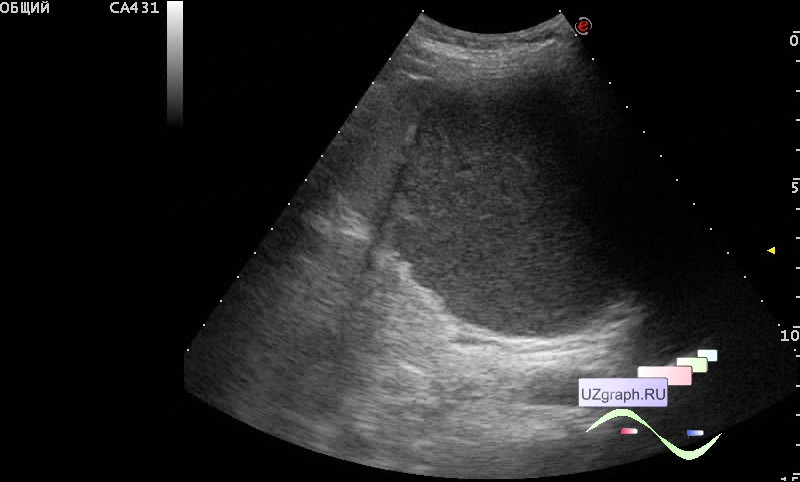

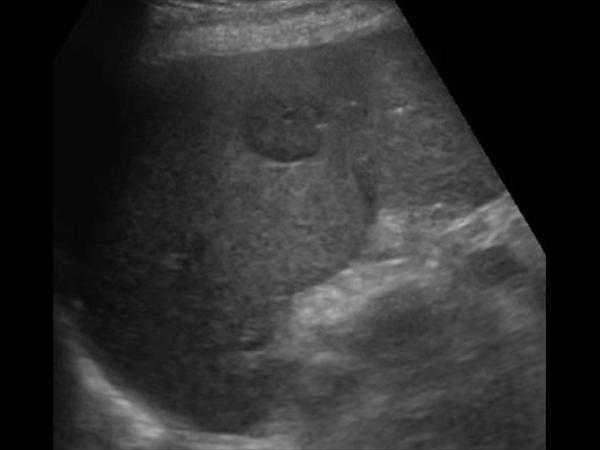

УЗИ

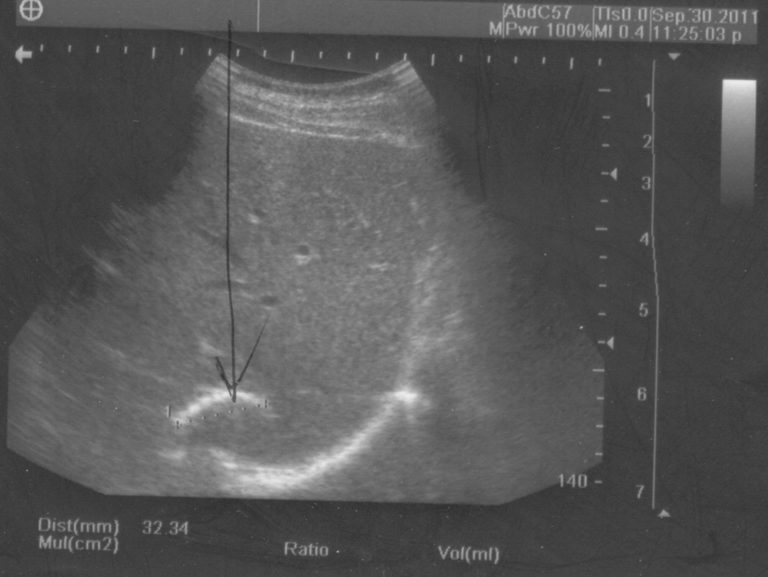

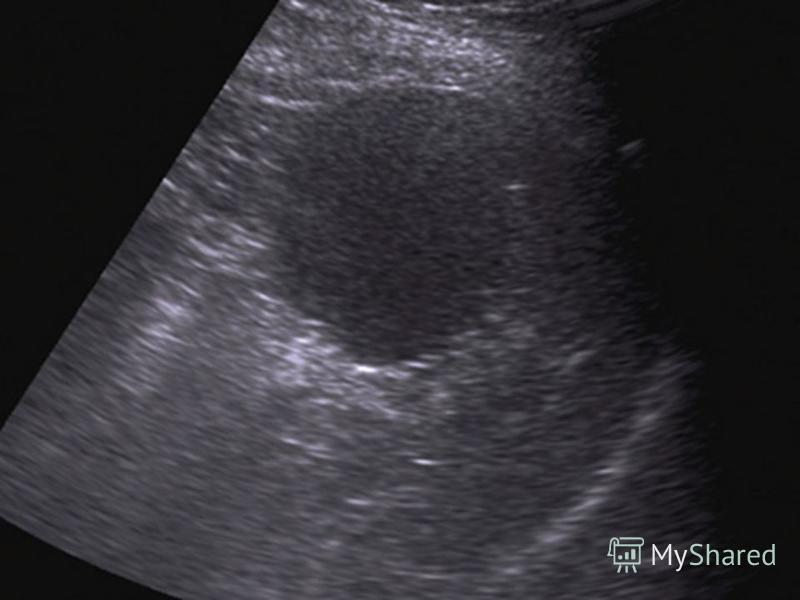

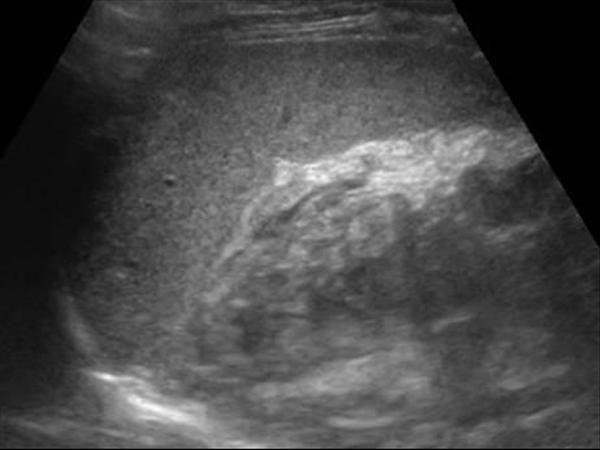

На УЗИ нормальная селезенка имеет равномерную эхогенность и гипоэхогенна по отношению к корковому веществу близлежащей почки.[2]

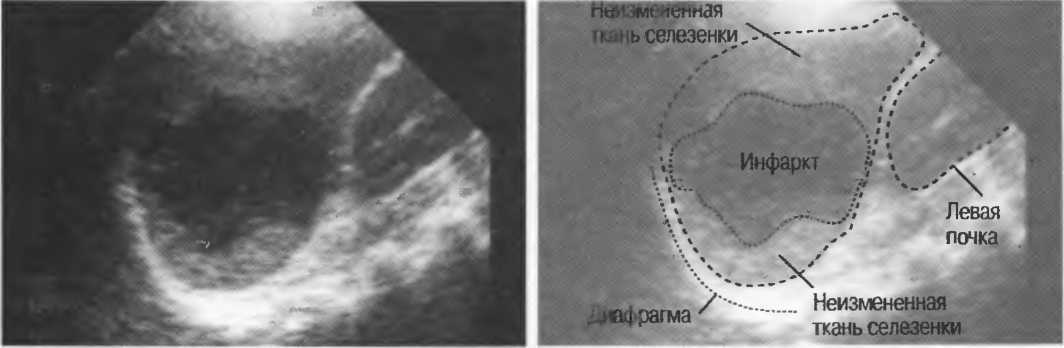

Простая киста похожа на кисты в других частях тела. Характерные особенности кист на УЗИ включают округлую форму, анэхогенную эхогенность и тонкие стенки. Дополнительными особенностями являются заднее акустическое усиление и отсутствие внутреннего допплеровского потока. Ложные кисты чаще имеют внутреннее эхо из-за внутреннего дебриса и периферических эхогенных очагов, представляющих собой периферические кальцификации. Абсцессы выглядят как гипоэхогенные очаги с неровными стенками и иногда содержат эхогенный газ. Инфаркты селезенки на УЗИ выглядят как гипоэхогенные периферические клиновидные участки. Хронические инфаркты гиперэхогенны из-за рубцевания [2]. При ультразвуковом исследовании лимфангиомы выглядят как тонкостенные кистозные образования с перегородками и внутренним мусором. Цветная допплерография покажет кровоток вдоль стенок кисты.[10]

Дополнительными особенностями являются заднее акустическое усиление и отсутствие внутреннего допплеровского потока. Ложные кисты чаще имеют внутреннее эхо из-за внутреннего дебриса и периферических эхогенных очагов, представляющих собой периферические кальцификации. Абсцессы выглядят как гипоэхогенные очаги с неровными стенками и иногда содержат эхогенный газ. Инфаркты селезенки на УЗИ выглядят как гипоэхогенные периферические клиновидные участки. Хронические инфаркты гиперэхогенны из-за рубцевания [2]. При ультразвуковом исследовании лимфангиомы выглядят как тонкостенные кистозные образования с перегородками и внутренним мусором. Цветная допплерография покажет кровоток вдоль стенок кисты.[10]

Nuclear Medicine

Коллоид серы Tc-99m или поврежденные нагреванием эритроциты Tc-99m являются радиоиндикаторами, используемыми для идентификации ткани селезенки. В обоих случаях радиоактивный индикатор вводится внутривенно и попадает в селезенку, после чего для получения изображений используется гамма-камера. Основным показанием к исследованию является обнаружение ткани селезенки на фоне спленоза, представляющего собой гетеротопическую имплантацию ткани селезенки, возникающую в случаях травмы селезенки или спленэктомии. Другие показания включают дифференциацию образования, тесно связанного с полудиафрагмой, в качестве диагностического дополнения при синдромах сплено-гонадного слияния, аспления и полиспления, а также выявление блуждающей селезенки.

Основным показанием к исследованию является обнаружение ткани селезенки на фоне спленоза, представляющего собой гетеротопическую имплантацию ткани селезенки, возникающую в случаях травмы селезенки или спленэктомии. Другие показания включают дифференциацию образования, тесно связанного с полудиафрагмой, в качестве диагностического дополнения при синдромах сплено-гонадного слияния, аспления и полиспления, а также выявление блуждающей селезенки.

Ангиография

Ангиографию обычно выполняют при планировании вмешательства, такого как эмболизация псевдоаневризмы селезеночной артерии или эмболизация селезеночной артерии при травме селезенки. Пациенты с травмой являются кандидатами на эмболизацию селезеночной артерии, если они гемодинамически стабильны с повреждением 3 степени по шкале AAST или выше, активной экстравазацией контраста на КТ или повреждением сосудов селезенки [15].

Клиническая значимость

Многие поражения селезенки имеют перекрывающиеся визуализационные характеристики, что делает историю болезни, физикальное обследование и лабораторные данные полезными для уточнения дифференциальной диагностики. КТ является основным методом визуализации для оценки патологии селезенки. Травма селезенки является уникальным сценарием, при котором КТ играет важную роль в диагностике, а лечение требует тесного взаимодействия между клиницистом отделения неотложной помощи, хирургом, рентгенологом и интервенционным специалистом. Чаще аномалии селезенки обнаруживаются случайно при КТ, выполненной по другому показанию. Знание врачом нормальных и аномальных результатов предотвратит ненужное вмешательство или обследование при случайном или доброкачественном поражении. Системные поражения селезенки часто более клинически значимы, чем солитарные поражения селезенки.

КТ является основным методом визуализации для оценки патологии селезенки. Травма селезенки является уникальным сценарием, при котором КТ играет важную роль в диагностике, а лечение требует тесного взаимодействия между клиницистом отделения неотложной помощи, хирургом, рентгенологом и интервенционным специалистом. Чаще аномалии селезенки обнаруживаются случайно при КТ, выполненной по другому показанию. Знание врачом нормальных и аномальных результатов предотвратит ненужное вмешательство или обследование при случайном или доброкачественном поражении. Системные поражения селезенки часто более клинически значимы, чем солитарные поражения селезенки.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Цифровая субтракционная ангиография показывает аневризму селезеночной артерии до (стрелка влево) и после эмболизации спиралью (стрелка вправо). Предоставлено William Coffey, MD

Предоставлено William Coffey, MD

Рисунок

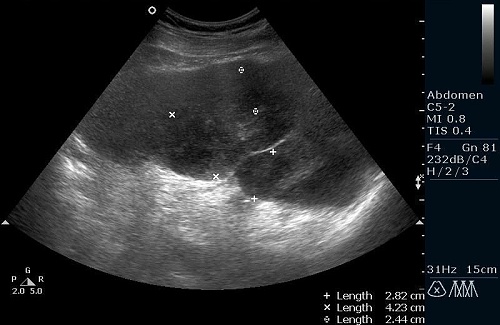

УЗИ селезенки в сагиттальной плоскости демонстрирует многокамерную кистозную структуру на периферии селезенки (сплошная белая стрелка). Энергетическая допплерография показывает кровоток вдоль стенки кистозного поражения (незаштрихованная белая стрелка). Результаты совместимы с лимфангиомой. (подробнее…)

Рисунок

На аксиальном срезе усиленной КТ верхней части живота видны клиновидные гиподенсивные области, распространяющиеся на периферию селезенки в соответствии с инфарктами селезенки (стрелка). Предоставлено William Coffey, MD

Рисунок

Аксиальный срез КТ верхней части живота (слева) демонстрирует небольшое образование в воротах селезенки с таким же ослаблением, как и в близлежащей селезенке, что соответствует селезенке (сплошная стрелка). На более высоком аксиальном срезе того же пациента (справа) показана (далее…)

Рисунок

Аксиальный срез КТ верхней части живота с контрастированием в артериальную фазу показывает гетерогенное усиление селезенки. Красная пульпа (незаштрихованная белая стрелка) улучшается раньше, чем белая пульпа (сплошная белая стрелка) из-за различных систем кровообращения (подробнее…) , Мезва Д.Г., Ширхода А. КТ врожденных и приобретенных аномалий селезенки. Рентгенография. 1993 Май; 13 (3): 597-610. [PubMed: 8316667]

Красная пульпа (незаштрихованная белая стрелка) улучшается раньше, чем белая пульпа (сплошная белая стрелка) из-за различных систем кровообращения (подробнее…) , Мезва Д.Г., Ширхода А. КТ врожденных и приобретенных аномалий селезенки. Рентгенография. 1993 Май; 13 (3): 597-610. [PubMed: 8316667]

Робертсон Ф., Леандер П., Экберг О. Радиология селезенки. Евро Радиол. 2001;11(1):80-95. [PubMed: 11194923]

Йылдыз А.Е., Ариюрек М.О., Карчаалтинкаба М. Селезеночные аномалии формы, размера и расположения: иллюстрированное эссе. Журнал «Научный мир». 2013;2013:321810. [Бесплатная статья PMC: PMC3654276] [PubMed: 23710135]

Uy PPD, Francisco DM, Trivedi A, O’Loughlin M, Wu GY. Сосудистые заболевания селезенки: обзор. J Clin Transl Гепатол. 2017 28 июня; 5(2):152-164. [Бесплатная статья PMC: PMC5472936] [PubMed: 28660153]

Рабушка Л.С., Кавасима А., Фишман Э.К. Визуализация селезенки: КТ с дополнительным МР исследованием. Рентгенография. 1994 март; 14(2):307-32. [PubMed: 8190956]

Рентгенография. 1994 март; 14(2):307-32. [PubMed: 8190956]

Urrutia M, Mergo PJ, Ros LH, Torres GM, Ros PR. Кистозные образования селезенки: рентгенопатологическая корреляция. Рентгенография. 1996 янв.; 16(1):107-29. [PubMed: 10946694]

Ferrozzi F, Bova D, Draghi F, Garlaschi G. Результаты КТ при первичных сосудистых опухолях селезенки. AJR Am J Рентгенол. 1996 мая; 166(5):1097-101. [PubMed: 8615251]

Abbott RM, Levy AD, Aguilera NS, Gorospe L, Thompson WM. Из архива AFIP: первичные сосудистые новообразования селезенки: рентгено-патологическая корреляция. Рентгенография. 2004 г., июль-август; 24(4):1137-63. [PubMed: 15256634]

Warshauer DM, Hall HL. Солитарные поражения селезенки. Семин УЗИ КТ МР. 2006 г., 27 октября (5): 370-88. [PubMed: 17048453]

Каза Р.К., Азар С., Аль-Хавари М.М., Фрэнсис И.Р. Первичные и вторичные новообразования селезенки. Визуализация рака. 2010 13 августа; 10:173-82. [Бесплатная статья PMC: PMC2943678] [PubMed: 20713317]

Визуализация рака. 2010 13 августа; 10:173-82. [Бесплатная статья PMC: PMC2943678] [PubMed: 20713317]

Ито К., Митчелл Д.Г., Хондзё К., Фудзита Т., Учисако Х., Мацумото Т., Мацунага Н., Хонма Ю., Ямакава К. МРТ приобретенные аномалии селезенки. AJR Am J Рентгенол. 1997 март; 168(3):697-702. [PubMed: 9057518]

Патерсон А., Фруш Д.П., Доннелли Л.Ф., Фосс Дж.Н., О’Хара С.М., Биссет Г.С. Паттерн-ориентированный подход к визуализации селезенки у младенцев и детей. Рентгенография. 1999 ноябрь-декабрь; 19(6):1465-85. [PubMed: 10555669]

Сабу С.С., Краевски К.М., О’Реган К.Н., Джардино А., Браун Дж.Р., Рамайя Н., Джаганнатан Дж.П. Селезенка при гематологических злокачественных новообразованиях: спектр результатов визуализации. Бр Дж Радиол. 2012 Январь; 85 (1009): 81-92. [Бесплатная статья PMC: PMC3473934] [PubMed: 22096219]

Sty JR, Conway JJ. Селезенка: развитие и функциональная оценка. Семин Нукл Мед. 1985 г., июль; 15 (3): 276–98. [В паблике: 3898381]

Семин Нукл Мед. 1985 г., июль; 15 (3): 276–98. [В паблике: 3898381]

Imbrogno BF, Ray CE. Эмболизация селезеночной артерии при тупой травме. Семин Интервент Радиол. 2012 июнь; 29 (2): 147-9. [PMC free article: PMC3444871] [PubMed: 23729986]

Визуализация селезенки — StatPearls — NCBI Bookshelf

Введение

Селезенка является местом множества патологических процессов, в том числе врожденных, инфекционных, сосудистых, травматических новообразования и др. Несколько модальностей полезны для изображения селезенки.

Анатомия

Селезенка – внутрибрюшинный орган, расположенный в левом верхнем квадранте живота. Селезенка удерживается в нормальном анатомическом положении двумя связками: желудочно-селезеночной и селезеночно-почечной. Без этих связочных опор селезенка может перемещаться по брюшной полости — состояние, известное как блуждающая селезенка. Блуждающая селезенка подвергается повышенному риску перекрута. [1]

[1]

Нормальные размеры селезенки взрослого человека обычно не превышают 12 см x 7 см x 4 см. Спленомегалия приблизительно определяется как селезенка размером более 13–14 см в краниокаудальном измерении, хотя селезеночный индекс является наиболее точным показателем объема селезенки. Этот показатель представляет собой объемный индекс, рассчитываемый как произведение длины x ширины x высоты. К спленомегалии могут приводить различные патологические состояния, такие как портальная гипертензия и лимфома.[2]

Нормальные анатомические варианты обычно встречаются при визуализации селезенки. Расщелины селезенки представляют собой инвагинации капсулы селезенки, которые создают перегородки в паренхиме селезенки. Селезенки представляют собой круглые массы селезеночной ткани размером до нескольких сантиметров, которые отделены от селезенки, но регионарны по отношению к селезенке, чаще всего в воротах селезенки. Важно распознавать эти анатомические варианты, чтобы не принять их за патологии, такие как разрыв селезенки или увеличенный лимфатический узел.

Селезеночная артерия обычно отходит от чревного ствола и проходит вдоль верхней части поджелудочной железы, достигая ворот селезенки. Селезеночная вена берет начало от ворот селезенки и проходит вдоль задней части поджелудочной железы, соединяясь с верхней брыжеечной веной, образуя главную воротную вену. В условиях портальной гипертензии или окклюзии селезеночной вены имеются многочисленные коллатерали для оттока селезеночных вен, включая венозные соединения между короткой желудочной и коронарной веной, а также левой и правой желудочно-сальниковыми венами. Спленоренальный шунт представляет собой аномальное соединение селезеночной вены с левой почечной веной. Тромбоз селезеночной вены встречается примерно у 20% пациентов с хроническим панкреатитом.[4]

Селезенка состоит из красной и белой пульпы. Белая пульпа является местом расположения лимфоидной ткани, а красная пульпа фильтрует кровь, удаляя старые или поврежденные эритроциты и патогены.[1]

Простые рентгенограммы

Обзорная рентгенограмма брюшной полости имеет ограниченное значение для оценки селезенки. Из этих исследований можно получить некоторую информацию, включая наличие или отсутствие кальцификации и размер селезенки.[2] В некоторых случаях видны сосудистые кальцификаты, например, при извитой кальцифицированной селезеночной артерии или обызвествленной аневризме селезеночной артерии [4].

Из этих исследований можно получить некоторую информацию, включая наличие или отсутствие кальцификации и размер селезенки.[2] В некоторых случаях видны сосудистые кальцификаты, например, при извитой кальцифицированной селезеночной артерии или обызвествленной аневризме селезеночной артерии [4].

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) является одним из основных методов исследования селезенки наряду с ультразвуковым исследованием (УЗИ). Нормальная селезенка имеет размер примерно от 40 до 60 единиц Хаунсфилда (HU) на КТ без усиления, что примерно на 10 HU меньше, чем у печени. На КТ без усиления врач может легко оценить кальцификацию селезенки. Одиночные или множественные небольшие округлые кальцификаты обычно представляют собой кальцифицированные гранулемы.[5] Периферические кальцификации могут возникать после инфаркта селезенки. Видны криволинейные обызвествления вдоль капсулы со старыми рассосавшимися гематомами.

На усиленной КТ селезенка демонстрирует змеевидную, тяжеобразную, нерегулярную картину усиления в артериальной фазе (примерно через 30 секунд после введения внутривенного контраста) из-за наличия открытой системы кровообращения в красной пульпе. При визуализации фазы портальной вены (через 60 секунд после введения внутривенного контраста) селезенка увеличивается однородно, поскольку контраст затемняет как красную, так и белую пульпу [4].

При визуализации фазы портальной вены (через 60 секунд после введения внутривенного контраста) селезенка увеличивается однородно, поскольку контраст затемняет как красную, так и белую пульпу [4].

Селезенка – наиболее часто повреждаемый орган брюшной полости. КТ с контрастированием необходима для полной оценки травмы селезенки. Нерасширенные исследования неоптимальны и могут пропустить тонкие разрывы. Травматические находки включают рваные раны, субкапсулярную или интрапаренхиматозную гематому, повреждение сосудов, разрушение селезенки и активное кровоизлияние. Американская ассоциация хирургии травм (AAST) является наиболее широко используемой системой классификации травм селезенки; особенности изображения являются основой системы оценок. Травма селезенки обычно связана с переломами вышележащих ребер.[2]

Инфаркт селезенки характерно представляет на КТ как периферическое клиновидное гиподенсивное поражение. Причины инфарктов селезенки включают кардиоэмболические явления, васкулиты, гематологические явления, тромбоз селезеночной вены, панкреатит и ятрогенные причины. Хронический инфаркт приводит к выемке обычно гладкого контура селезенки и периферическим кальцификациям. У пациентов с серповидно-клеточной анемией многочисленные хронические инфаркты приводят к аутоспленэктомии, что видно на КТ как сморщенная селезенка с диффузным кальцинозом.[5]

Хронический инфаркт приводит к выемке обычно гладкого контура селезенки и периферическим кальцификациям. У пациентов с серповидно-клеточной анемией многочисленные хронические инфаркты приводят к аутоспленэктомии, что видно на КТ как сморщенная селезенка с диффузным кальцинозом.[5]

Истинные кисты представляют собой врожденные выстланные эпителием структуры, заполненные жидкостью. На КТ они выглядят как округлые, неконтрастирующие гиподенсивные очаги с внутренним затуханием, подобным воде (0 HU). Гистологически они имеют тонкие стенки, но стенки в норме выходят за пределы разрешения КТ и поэтому незаметны. Ложные кисты не выстланы эпителием и возникают в результате предшествующей травмы, инфекции или инфаркта. На КТ они часто выглядят похожими на истинные кисты. Отличительные признаки, если они присутствуют, в том числе более высокая внутренняя плотность из-за присутствия дебриса или продуктов крови и периферических кальцинатов. Псевдокисты поджелудочной железы могут располагаться внутри селезенки. [5][6]

[5][6]

Пиогенный абсцесс чаще всего возникает в результате гематогенного распространения бактерий, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Эти поражения демонстрируют центральную гиподенсивность, как и кисты, но классически имеют нечетко очерченные, неровные, толстые, контрастирующие стенки. Дополнительный визуализирующий признак антизависимого газа в коллекции является диагностическим, но не всегда присутствует [5].

Наиболее часто встречающимся первичным новообразованием селезенки является гемангиома, представляющая собой доброкачественную опухоль сосудистого происхождения, выстланную эндотелием и заполненную эритроцитами. На неконтрастной КТ эти поражения могут выглядеть как кисты. Капиллярная форма обычно представляет собой четко очерченный гомогенно усиливающийся узелок.[7] В то время как гемангиомы в печени классически демонстрируют периферическое узловое усиление с центростремительным заполнением на более поздней фазе визуализации, кавернозные гемангиомы в селезенке не всегда демонстрируют этот паттерн и обычно демонстрируют гетерогенное усиление, учитывая их кистозные и солидные компоненты. Гемангиомы могут содержать кальцификации.[8]

Гемангиомы могут содержать кальцификации.[8]

Селезенка поражается примерно у трети пациентов с лимфомой, но первичная лимфома селезенки встречается редко. КТ-вид селезенки при этом патологическом процессе вариабелен. Лимфоматозная селезенка может казаться нормальной или увеличенной на КТ. Множественные гиподенсивные, неконтрастирующие поражения селезенки являются неспецифической находкой, наблюдаемой при лимфоме, саркоидозе, грибковых микроабсцессах и оппортунистических инфекциях.[2][5][9]

Ангиосаркома встречается крайне редко; однако это наиболее распространенная первичная злокачественная сосудистая опухоль селезенки. Он очень агрессивен и характеризуется плохим прогнозом, обычно с метастатическим поражением. Характеристики изображения разнообразны. На КТ множественные гиперваскулярные гетерогенные массы в селезенке с некрозом, кровоизлияниями и отдаленными метастазами будут совместимы с этим злокачественным новообразованием.

Магнитно-резонансная томография

КТ и УЗИ являются основными методами визуализации селезенки. МРТ может помочь в отдельных случаях.

МРТ может помочь в отдельных случаях.

Нормальный сигнал селезенки взрослого человека на МРТ является гиперинтенсивным на Т2-взвешенных изображениях и гипоинтенсивным на Т1-взвешенных изображениях по сравнению с печенью.[11] Отклонения от этой картины могут отражать болезненные процессы, такие как гемохроматоз и гемосидероз. Селезенка имеет высокий уровень сигнала на диффузионно-взвешенном изображении. У новорожденных селезенка гипоинтенсивна по сравнению с печенью на Т1- и Т2-взвешенных изображениях.[12]

Гемангиомы идентифицируются на МРТ как гипоинтенсивные на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивные на Т2-взвешенных изображениях. Картины визуализации с контрастным усилением будут аналогичны КТ с контрастным усилением и могут показать периферическое усиление с центростремительным заполнением на более поздней фазе визуализации, хотя не все гемангиомы показывают эту картину. Лимфангиома представляет собой доброкачественное поражение, выстланное эндотелием, заполненное простой лимфатической жидкостью; иногда жидкость может быть белковой. На МРТ они гиперинтенсивны на Т2, гипоинтенсивны на Т1, неконтрастные, многокамерные кистозные структуры, которые обычно появляются на периферии селезенки. Простая киста будет казаться гиперинтенсивной на Т2 из-за присутствия воды. Отсутствие сложностей, включая тонкие стенки и минимальные перегородки, подтверждает диагноз.[6][11]

На МРТ они гиперинтенсивны на Т2, гипоинтенсивны на Т1, неконтрастные, многокамерные кистозные структуры, которые обычно появляются на периферии селезенки. Простая киста будет казаться гиперинтенсивной на Т2 из-за присутствия воды. Отсутствие сложностей, включая тонкие стенки и минимальные перегородки, подтверждает диагноз.[6][11]

Различные типы лимфомы могут давать различные проявления в селезенке, в том числе спленомегалию, диффузную милиарную инфильтрацию селезенки, крупноочаговое образование и т. д. [13] Лимфоматозные инфильтраты обычно гипоконтрастны по сравнению с остальной паренхимой селезенки. МРТ иногда может вводить в заблуждение при идентификации очаговой инфильтрирующей лимфомы из-за небольшого тканевого контраста между нормальной паренхимой селезенки и лимфоматозной тканью на некоторых последовательностях [5].

УЗИ

На УЗИ нормальная селезенка имеет равномерную эхогенность и гипоэхогенна по отношению к корковому веществу близлежащей почки.[2]

Простая киста похожа на кисты в других частях тела. Характерные особенности кист на УЗИ включают округлую форму, анэхогенную эхогенность и тонкие стенки. Дополнительными особенностями являются заднее акустическое усиление и отсутствие внутреннего допплеровского потока. Ложные кисты чаще имеют внутреннее эхо из-за внутреннего дебриса и периферических эхогенных очагов, представляющих собой периферические кальцификации. Абсцессы выглядят как гипоэхогенные очаги с неровными стенками и иногда содержат эхогенный газ. Инфаркты селезенки на УЗИ выглядят как гипоэхогенные периферические клиновидные участки. Хронические инфаркты гиперэхогенны из-за рубцевания [2]. При ультразвуковом исследовании лимфангиомы выглядят как тонкостенные кистозные образования с перегородками и внутренним мусором. Цветная допплерография покажет кровоток вдоль стенок кисты.[10]

Характерные особенности кист на УЗИ включают округлую форму, анэхогенную эхогенность и тонкие стенки. Дополнительными особенностями являются заднее акустическое усиление и отсутствие внутреннего допплеровского потока. Ложные кисты чаще имеют внутреннее эхо из-за внутреннего дебриса и периферических эхогенных очагов, представляющих собой периферические кальцификации. Абсцессы выглядят как гипоэхогенные очаги с неровными стенками и иногда содержат эхогенный газ. Инфаркты селезенки на УЗИ выглядят как гипоэхогенные периферические клиновидные участки. Хронические инфаркты гиперэхогенны из-за рубцевания [2]. При ультразвуковом исследовании лимфангиомы выглядят как тонкостенные кистозные образования с перегородками и внутренним мусором. Цветная допплерография покажет кровоток вдоль стенок кисты.[10]

Nuclear Medicine

Коллоид серы Tc-99m или поврежденные нагреванием эритроциты Tc-99m являются радиоиндикаторами, используемыми для идентификации ткани селезенки. В обоих случаях радиоактивный индикатор вводится внутривенно и попадает в селезенку, после чего для получения изображений используется гамма-камера. Основным показанием к исследованию является обнаружение ткани селезенки на фоне спленоза, представляющего собой гетеротопическую имплантацию ткани селезенки, возникающую в случаях травмы селезенки или спленэктомии. Другие показания включают дифференциацию образования, тесно связанного с полудиафрагмой, в качестве диагностического дополнения при синдромах сплено-гонадного слияния, аспления и полиспления, а также выявление блуждающей селезенки.

Основным показанием к исследованию является обнаружение ткани селезенки на фоне спленоза, представляющего собой гетеротопическую имплантацию ткани селезенки, возникающую в случаях травмы селезенки или спленэктомии. Другие показания включают дифференциацию образования, тесно связанного с полудиафрагмой, в качестве диагностического дополнения при синдромах сплено-гонадного слияния, аспления и полиспления, а также выявление блуждающей селезенки.

Ангиография

Ангиографию обычно выполняют при планировании вмешательства, такого как эмболизация псевдоаневризмы селезеночной артерии или эмболизация селезеночной артерии при травме селезенки. Пациенты с травмой являются кандидатами на эмболизацию селезеночной артерии, если они гемодинамически стабильны с повреждением 3 степени по шкале AAST или выше, активной экстравазацией контраста на КТ или повреждением сосудов селезенки [15].

Клиническая значимость

Многие поражения селезенки имеют перекрывающиеся визуализационные характеристики, что делает историю болезни, физикальное обследование и лабораторные данные полезными для уточнения дифференциальной диагностики. КТ является основным методом визуализации для оценки патологии селезенки. Травма селезенки является уникальным сценарием, при котором КТ играет важную роль в диагностике, а лечение требует тесного взаимодействия между клиницистом отделения неотложной помощи, хирургом, рентгенологом и интервенционным специалистом. Чаще аномалии селезенки обнаруживаются случайно при КТ, выполненной по другому показанию. Знание врачом нормальных и аномальных результатов предотвратит ненужное вмешательство или обследование при случайном или доброкачественном поражении. Системные поражения селезенки часто более клинически значимы, чем солитарные поражения селезенки.

КТ является основным методом визуализации для оценки патологии селезенки. Травма селезенки является уникальным сценарием, при котором КТ играет важную роль в диагностике, а лечение требует тесного взаимодействия между клиницистом отделения неотложной помощи, хирургом, рентгенологом и интервенционным специалистом. Чаще аномалии селезенки обнаруживаются случайно при КТ, выполненной по другому показанию. Знание врачом нормальных и аномальных результатов предотвратит ненужное вмешательство или обследование при случайном или доброкачественном поражении. Системные поражения селезенки часто более клинически значимы, чем солитарные поражения селезенки.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Рисунок

Цифровая субтракционная ангиография показывает аневризму селезеночной артерии до (стрелка влево) и после эмболизации спиралью (стрелка вправо). Предоставлено William Coffey, MD

Предоставлено William Coffey, MD

Рисунок

УЗИ селезенки в сагиттальной плоскости демонстрирует многокамерную кистозную структуру на периферии селезенки (сплошная белая стрелка). Энергетическая допплерография показывает кровоток вдоль стенки кистозного поражения (незаштрихованная белая стрелка). Результаты совместимы с лимфангиомой. (подробнее…)

Рисунок

На аксиальном срезе усиленной КТ верхней части живота видны клиновидные гиподенсивные области, распространяющиеся на периферию селезенки в соответствии с инфарктами селезенки (стрелка). Предоставлено William Coffey, MD

Рисунок

Аксиальный срез КТ верхней части живота (слева) демонстрирует небольшое образование в воротах селезенки с таким же ослаблением, как и в близлежащей селезенке, что соответствует селезенке (сплошная стрелка). На более высоком аксиальном срезе того же пациента (справа) показана (далее…)

Рисунок

Аксиальный срез КТ верхней части живота с контрастированием в артериальную фазу показывает гетерогенное усиление селезенки. Красная пульпа (незаштрихованная белая стрелка) улучшается раньше, чем белая пульпа (сплошная белая стрелка) из-за различных систем кровообращения (подробнее…) , Мезва Д.Г., Ширхода А. КТ врожденных и приобретенных аномалий селезенки. Рентгенография. 1993 Май; 13 (3): 597-610. [PubMed: 8316667]

Красная пульпа (незаштрихованная белая стрелка) улучшается раньше, чем белая пульпа (сплошная белая стрелка) из-за различных систем кровообращения (подробнее…) , Мезва Д.Г., Ширхода А. КТ врожденных и приобретенных аномалий селезенки. Рентгенография. 1993 Май; 13 (3): 597-610. [PubMed: 8316667]

Робертсон Ф., Леандер П., Экберг О. Радиология селезенки. Евро Радиол. 2001;11(1):80-95. [PubMed: 11194923]

Йылдыз А.Е., Ариюрек М.О., Карчаалтинкаба М. Селезеночные аномалии формы, размера и расположения: иллюстрированное эссе. Журнал «Научный мир». 2013;2013:321810. [Бесплатная статья PMC: PMC3654276] [PubMed: 23710135]

Uy PPD, Francisco DM, Trivedi A, O’Loughlin M, Wu GY. Сосудистые заболевания селезенки: обзор. J Clin Transl Гепатол. 2017 28 июня; 5(2):152-164. [Бесплатная статья PMC: PMC5472936] [PubMed: 28660153]

Рабушка Л.С., Кавасима А., Фишман Э.К. Визуализация селезенки: КТ с дополнительным МР исследованием. Рентгенография. 1994 март; 14(2):307-32. [PubMed: 8190956]

Рентгенография. 1994 март; 14(2):307-32. [PubMed: 8190956]

Urrutia M, Mergo PJ, Ros LH, Torres GM, Ros PR. Кистозные образования селезенки: рентгенопатологическая корреляция. Рентгенография. 1996 янв.; 16(1):107-29. [PubMed: 10946694]

Ferrozzi F, Bova D, Draghi F, Garlaschi G. Результаты КТ при первичных сосудистых опухолях селезенки. AJR Am J Рентгенол. 1996 мая; 166(5):1097-101. [PubMed: 8615251]

Abbott RM, Levy AD, Aguilera NS, Gorospe L, Thompson WM. Из архива AFIP: первичные сосудистые новообразования селезенки: рентгено-патологическая корреляция. Рентгенография. 2004 г., июль-август; 24(4):1137-63. [PubMed: 15256634]

Warshauer DM, Hall HL. Солитарные поражения селезенки. Семин УЗИ КТ МР. 2006 г., 27 октября (5): 370-88. [PubMed: 17048453]

Каза Р.К., Азар С., Аль-Хавари М.М., Фрэнсис И.Р. Первичные и вторичные новообразования селезенки. Визуализация рака. 2010 13 августа; 10:173-82. [Бесплатная статья PMC: PMC2943678] [PubMed: 20713317]

Визуализация рака. 2010 13 августа; 10:173-82. [Бесплатная статья PMC: PMC2943678] [PubMed: 20713317]

Ито К., Митчелл Д.Г., Хондзё К., Фудзита Т., Учисако Х., Мацумото Т., Мацунага Н., Хонма Ю., Ямакава К. МРТ приобретенные аномалии селезенки. AJR Am J Рентгенол. 1997 март; 168(3):697-702. [PubMed: 9057518]

Патерсон А., Фруш Д.П., Доннелли Л.Ф., Фосс Дж.Н., О’Хара С.М., Биссет Г.С. Паттерн-ориентированный подход к визуализации селезенки у младенцев и детей. Рентгенография. 1999 ноябрь-декабрь; 19(6):1465-85. [PubMed: 10555669]

Сабу С.С., Краевски К.М., О’Реган К.Н., Джардино А., Браун Дж.Р., Рамайя Н., Джаганнатан Дж.П. Селезенка при гематологических злокачественных новообразованиях: спектр результатов визуализации. Бр Дж Радиол. 2012 Январь; 85 (1009): 81-92. [Бесплатная статья PMC: PMC3473934] [PubMed: 22096219]

Sty JR, Conway JJ. Селезенка: развитие и функциональная оценка.