расшифровка, норма и патология :: SYL.ru

В желудочно-кишечном тракте обитает множество условно-патогенных бактерий. При крепком иммунитете они не вызывают никаких патологий у человека. Но как только защитные силы организма ослабевают, эти микробы начинают проявлять свои болезнетворные свойства. Одной из таких бактерий является Enterobacter cloacae. Насколько опасен этот микроорганизм? И как его обнаружить? На эти вопросы мы ответим в статье.

Описание

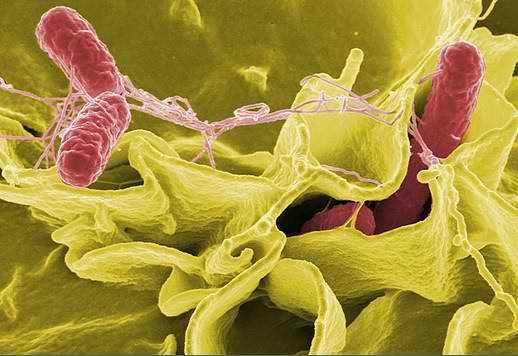

Бактерии Enterobacter cloacae (Энтеробактер клоаке) представляют собой микроорганизмы палочковидной формы. Они не способны образовывать споры. Эти бактерии являются анаэробными, они могут жить при полном отсутствии кислорода. Энтеробактеры довольно устойчивы к воздействию дезрастворов и большинства антибиотиков. Они содержатся в большом количестве в окружающей среде и попадают в организм чаще всего с пищей.

Эти бактерии являются частью нормальной микрофлоры ЖКТ. Если их количество не превышает допустимые показатели, то никаких патологий у человека не возникает. Однако при падении иммунитета происходит активное размножение энтеробактеров, что может спровоцировать различные заболевания.

Патогенность

При неблагоприятных условиях микроорганизмы Enterobacter cloacae могут вызывать воспалительные процессы в разных органах. Обычно это происходит при резком ослаблении организма или на фоне других заболеваний. Бактерии могут поражать не только ЖКТ, но и другие органы: легкие, почки, мочевой пузырь. Это приводит к появлению следующих патологий:

- дисбактериоза кишечника;

- острого пиелонефрита;

- цистита;

- аспирационной пневмонии.

Активно размножаясь, энтеробактеры вытесняют полезные микроорганизмы. В результате у человека нарушается микрофлора в органах ЖКТ. Это приводит к ухудшению самочувствия, дальнейшему снижению иммунитета и высокой подверженности инфекциям.

Анализ кала

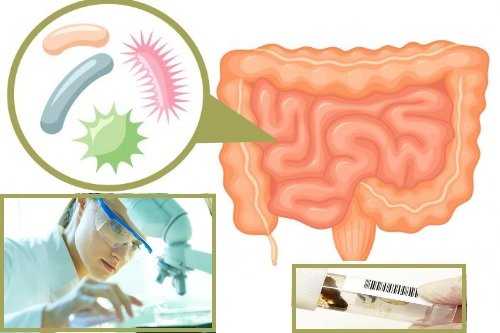

Как выявить чрезмерное размножение Enterobacter cloacae? Это можно сделать с помощью анализов кала или мочи на бакпосев. Рассмотрим эти исследования более подробно.

Концентрацию Enterobacter cloacae в кале определяют во время проведения анализа на дисбактериоз кишечника. Это исследование назначают, если у пациента имеются следующие симптомы:

- длительное повышение температуры до +38 градусов;

- периодическая рвота;

- диарея;

- примесь крови и слизи в испражнениях.

На пробу берут небольшой кусочек биоматериала, желательно с примесью слизи или крови (если есть). Кал необходимо доставить в лабораторию в течение 1 часа. Специалисты проводят посев фекалий на питательные среды. Через 5 дней бактерии в биоматериале начинают размножаться. После этого подсчитывается количество микроорганизмов в 1 г кала. Их концентрацию измеряют в КОЕ (колониеобразующих единицах).

Исследование мочи

Для определения содержания Enterobacter cloacae в моче назначают анализ урины на бакпосев. Это исследование показано в следующих случаях:

- при беременности;

- при обнаружении бактерий или грибков в общем анализе мочи;

- при сахарном диабете;

- при признаках воспаления в органах выделения;

- при хроническом цистите, уретрите и пиелонефрите.

За 7 дней до проведения пробы нужно исключить из рациона острые, соленые и жирные блюда, а также спиртные напитки. За 2 недели до сдачи анализа необходимо прекратить прием антибиотиков.

Перед сбором мочи нужно тщательно вымыть наружные половые органы, не используя при этом антибактериальное мыло. Урину собирают утром в аптечный контейнер и доставляют в лабораторию в течение 2 часов.

Затем проводится посев мочи на питательные среды. После этого определяется количество бактерий в 1 мл урины.

Нормы и расшифровка результатов

Каковы нормы содержания энтеробактеров в анализе кала? Максимально допустимая концентрация Enterobacter cloacae — 10 в степени 4 (104) колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г биоматериала.

Превышение этой нормы может быть признаком дисбактериоза. Однако врач всегда обращает внимание на содержание в анализе и других видов условно-патогенных кишечных бактерий:

- клебсиелл;

- протеев;

- гафний;

- провиденций;

- морганелл;

- цитробактеров;

- серраций.

Повышение концентрации вышеперечисленных микроорганизмов и энтеробактеров свидетельствует о дисбиозе.

Рассмотрим расшифровку анализа мочи на бакпосев:

- Если результаты исследования показавают концентрацию энтеробактеров до 103 микробных тел на 1 мл, то человек здоров. Такие данные анализа являются нормой.

- При показателях более 104 энтеробактеров на 1 мл врач может подозревать инфекцию органов выделения. В этом случае необходимо пройти дополнительную диагностику.

- Если в расшифровке анализа показатель энтеробактеров превышает 105 микробных тел на 1 мл, то врач диагностирует истинную бактериурию.

Энтеробактериоз кишечника

Повышение концентрации Enterobacter cloacae в кале у ребенка — нередкое явление. Усиленное размножение таких бактерий в 50 % случаев диагностируется у детей в возрасте до 6 месяцев. Если содержание условно-патогенных микроорганизмов превышает допустимую норму, то врачи ставят диагноз — энтеробактериоз кишечника.

В детском возрасте эта патология протекает в довольно тяжелой форме. Она сопровождается следующей симптоматикой:

- стойким повышением температуры;

- беспокойством и плачем;

- отказом от еды;

- диареей, сменяющейся запорами;

- тошнотой и рвотой;

- выделением зловонных испражнений с примесью крови и слизи.

Острые проявления заболевания могут продолжаться от 7 до 10 дней. У взрослых энтеробактериоз протекает с такими же симптомами, как и у детей, но в более легкой форме.

Бактериурия

Если у пациента в моче отмечается концентрация энтеробактеров выше 105 микробных тел, то такое отклонение называется бактериурией. Оно может указывать на воспалительные процессы в органах выделения. Если это состояние протекает без выраженных клинических проявлений, то врачи говорят о бессимптомной бактериурии.

Если же у человека имеются явные симптомы воспаления в почках или мочевом пузыре (болевой синдром, высокая температура, расстройства мочеиспускания), то отклонением от нормы считается показатель энтеробактеров выше 104 микробных тел. При этом врачи обращают внимание и на данные общего анализа мочи. Повышение концентрации энтеробактеров и количества лейкоцитов чаще всего свидетельствуют о пиелонефрите.

Лечение

Что делать, если в анализе кала обнаружено повышенное количество Enterobacter cloacae? Лечение энтеробактериоза у взрослого или ребенка должно быть комплексным. Медикаментозная терапия обязательно сочетается с соблюдением диеты.

Необходимо исключить из рациона сладости, мед, дрожжи, жареную и соленую еду. Такая пища способствует размножению условно-патогенной микрофлоры. Нужно стараться употреблять как можно больше кисломолочных продуктов, в их состав входят полезные лактобактерии.

Если обнаружена Enterobacter cloacae у ребенка в возрасте до 12 месяцев, то родителям необходимо тщательно следить за гигиеной малыша. Дети нередко инфицируются повторно сами от себя. Поэтому нужно несколько раз в день кипятить соску и игрушки-грызунки. Ребенка необходимо тщательно подмывать после каждой дефекации. Это поможет предотвратить самозаражение и рецидивы энтеробактериоза.

Что касается питания, то самой лучшей едой для грудничка с энтеробактериозом является материнское молоко. С разрешения педиатра допускается прикорм в виде соков.

При энтеробактериозе назначают следующие группы лекарств:

- Пробиотики: «Линекс», «Бифидумбактерин», «Бифиформ». Они содержат живые штаммы полезных бактерий.

- Пребиотики: «Хилак Форте». В состав этих препаратов входят вещества, способствующе размножению полезных микроорганизмов.

- Синбиотики: «Гастрофарм», «Нормофлорин-Л». Эти средства содержат полезные бактерии и питательные вещества для их роста.

При выраженных диспепсических явлениях (рвоте, диарее) показан прием энтеросорбентов: «Смекты», «Энтеросгеля», «Полифепана», «Фильтрума».

Антибиотики назначают только при тяжелых формах энтеробактериоза. Условно-патогенные микроорганизмы довольно устойчивы к воздействию антибактериальных лекарств. Поэтому перед лечением необходимо провести тест на чувствительность микрофлоры к антибиотиков. Это поможет правильно подобрать препарат.

Если у пациента выявлены энтеробактеры в моче, то лечение будет зависеть от клинических проявлений. Бессимптомная бактериурия далеко не всегда требует медикаментозной терапии. Необходимость назначения лекарств может определить только врач. Если же у пациента имеются симптомы пиелонефрита, уретрита или цистита, то необходимо сделать тест на чувствительность бактерий к антибиотикам, а затем пройти курс антибактериальной терапии.

www.syl.ru

Энтеробактериальная инфекция

Энтеробактериоз –острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Enterobacter, характеризующееся поражением различных органов и систем (желудочно-кишечный тракт, мочевыделительные и желчевыводящие пути, кожа, центральная нервная система).

Этиология

Род Enterobacter включает два основных вида: Enterobacter cloacae и Enterobacter. Энтеробактеры – подвижные, грамотрицательные палочки, хорошо растут на обычных питательных средах. Микробы достаточно устойчивы к дезинфицирующим растворам и большинству антибиотиков.

Эпидемиология

Источник инфекции – человек и животные.

Механизм передачи – фекально-оральный. Основной путь передачи – пищевой (молоко, молочные продукты), возможен контактно-бытовой (внутрибольничное инфицирование детей раннего возраста, ослабленных лиц).

Патогенезизучен недостаточно.

Входными воротами являются желудочно-кишечный тракт, мочевыделительные и желчные пути после оперативного вмешательств.

Клиника

Инкубационный период не установлен.

Среди больных половина приходится на детей первого полугодия жизни. Наряду с острым у трети больных встречается постепенное начало заболевания, температура чаще не превышает 380С, в среднем держится в течение недели. Более продолжительная лихорадка характерна для E. сloacae.

Симптомы токсикоза с эксикозом встречаются нечасто со средней продолжительностью 2-5 дней. Рвота у большинства детей не отличается большой кратностью и продолжительностью. Характерно поражение различных отделов пищеварительного тракта, преобладают гастроэнтероколит и энтероколит. Синдром гемоколита встречается нечасто. Боли в животе не характерны. Продолжительность инфекции – 7-10 дней. При инфекции, вызываемой E.аerogenes – более длительное течение (до 3 недель), заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Наиболее тяжелые формы заболевания наблюдаются у детей самого раннего возраста при инфицировании E. cloacae и E. aerogenes.

Лабораторная диагностика

Проводится бактериологическое и серологическое исследование

Лечение

При наличии рвоты – промывание желудка, диетотерапия по возрасту.

Энтеросорбенты – смекта, полифепан, фильтрум, альгинаты и др.)

Этиотропная терапия – с учетом чувствительности возбудителя при среднетяжелых и тяжелых формах.

Патогенетическая терапия по показаниям.

Профилактика заключается в соблюдении эпид режима.

Цитробактерная инфекция

Цитробактериоз – острое инфекционное заболевание, вызываемое микробами рода Citrobacter, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, а также возможностью вовлечения в патологический процесс мочевыводящих путей и центральной нервной системы.

Этиологоя

Цитробактеры – грамотрицательные мелкие палочки, относятся к семейству Enterobacteriaceae, роду Citrobacter. Названы так благодаря их способности утилизировать цитрат и использовать его в качестве единственного источника углерода. Различают 2 вида: Citrobacter freundii и C.introbacter, подвижные, капсул не образуют. Они хорошо растут на обычных питательных средах (Эндо, Плоскирева). Обладают О-, Н- и К- антигенами. Микробы выделяют эндотоксин, некоторые серовары колицины, энтеротоксин.

Обнаруживаются в испражнениях и моче людей, в воде открытых водоемов и других объектах внешней среды.

Эпидемиология

Источниками инфекции являются люди и животные.

Механизм передачи – фекально-оральный. Основной путь передачи – пищевой. Факторы передачи – молоко, молочные продукты, масло, кондитерские изделия, мясо птиц, животных. У детей раннего возраста с отягощенным преморбидным фоном возможен контактно-бытовой путь заражения через игрушки, предметы ухода, руки персонала.

Патогенезизучен недостаточно. Входными воротами является желудочно-кишечный тракт.

Клиника

Инкубационный период короткий – 2-5 часов. Заболевание может протекать по типу пищевой токсикоинфекции (гастрит, гастроэнтерит).

Гастрит начинается остро с тошноты, повторной рвоты, боли в эпигастральной области. Температура тела чаще субфебрильная. Симптомы интоксикации выражены умеренно. Длительность заболевания 1-2 дня.

Гастроэнтерит также начинается остро с тошноты, повторной рвоты, болей в животе. Стул частый, жидкий, иногда с примесью слизи, до 10 раз в сутки.

Диарея обычно на несколько часов опережает развитие симптомов интоксикации. Температура повышается до 380С, сохраняется не более 5 дней. Течение заболевания благоприятное (4-6 дней).

Лабораторная диагностика.

Используют бактериологический и серологический методы исследования.

Лечение

Госпитализации подлежат больные с тяжелыми, среднетяжелыми формами и по эпидпоказаниям. При наличии рвоты – проводится промывание желудка, диетотерапия — по возрасту.

Энтеросорбенты – смекта, полифепан, микросорб, фильтрум и др.

Этиотропная терапия – антибактериальная терапия по чувствительности, препараты выбора – аминогликозиды (гентамицин, амикацин), цефалоспорины (цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон).

Патогенетическая терапия по показаниям. Показаны пробиотики (бифидумбактерин-форте, аципол и др.)

Профилактикасоблюдение противоэпидемических мероприятий.

Синегнойная инфекция

Псевдомоноз– острое инфекционное заболевание, вызываемое микробами рода Pseudomonas, протекающее с поражением желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и других органов и систем.

Этиология

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – грамотрицательная, подвижная палочка, облигатный аэроб. Обычно не имеет капсулы и не образует спор. Быстро растет на обычных питательных средах. Бактерии имеют О- и Н-антигены. Непостоянным признаком является образование сине-зеленого пигмента. Известно более 10 серотипов. Патогенные свойства синегнойной палочки обусловлены комплексом токсинов и активных ферментов. Синегнойная палочка слабо чувствительна к широко применяемым антисептикам и антибиотикам.

Эпидемиология

Источником инфекции являются люди и животные, больные и носители.

Механизм передачи – контактно-бытовой, воздушно-капельный и пищевой. Факторы передачи – мясные и молочные продукты.

Синегнойная палочка широко распространена в природе: почве, воде открытых водоемов вследствие ее загрязнения фекально-бытовыми сточными водами. Возбудитель обнаруживают в желудочно-кишечном тракте человека, многих животных и птиц. Синегнойную палочку нередко выделяют с поверхностей губок и щеток для мытья рук, мыла, дверных ручек, водопроводных кранов, поверхностей кроватей, столов для пеленания, кувезов для новорожденных, со смывов рук медицинского персонала. Возможна обсемененность медицинской аппаратуры: электроотсосов, дыхательных и наркозных аппаратов.

Патогенез

Входными воротами являются желудочно-кишечный тракт, кожа, пупочная ранка, конъюнктива, дыхательные и мочевыводящие пути. Поражение желудочно-кишечного тракта может развиваться первично или вторично при заносе возбудителя из других очагов инфекции.

В патогенезе ведущую роль играют токсины, а также инвазивные свойства синегнойной палочки (бактериемия).

Клиника

Инкубационный период – от нескольких часов до 2-5 дней.

Поражение желудочно-кишечного тракта у детей старшего возраста и взрослых обычно протекает как пищевая токсикоинфекция (гастрит, гастроэнтерит). Характерно острое начало, появляется рвота съеденной пищей, боли в эпигастральной области или около пупка. Симптомы интоксикации выражены незначительно. Температура тела субфебрильная или нормальная. Гипертермия наблюдается редко. Стул кашицеобразный или жидкий, сохраняет каловый характер, с небольшой примесью слизи и зелени, до 4-8 раз в сутки. Состояние больных нормализуется на 2-3 день болезни.

У детей первого года жизни тяжелые формы сопровождаются поражением кишечника и развитием синегнойной пневмонии, возможно также развитие сепсиса, при котором формируются множественные очаги (омфалит, перитонит, пиелонефрит, менингит и др.) Даже при развитии сепсиса температура у больных субфебрильная, а спустя 2-3 дня нормализуется или снижается ниже нормы. Синегнойные энтероколиты отличаются особенно высокой летальностью (до 30-50%). В слизистой оболочке кишечника (поражается тонкая и толстая кишка) могут развиться катарально-язвенный и фибринозно-гнойный процессы.

Лабораторная диагностика

Бактериологическое исследование – высев синегнойной палочки и серологические методы – оценивают нарастание титра специфических антител в динамике болезни в РА с аутоштаммом или РПГА с эритроцитарным диагностикумом.

Лечение

Госпитализация по тяжести или эпид. показаниям.

Диетотерапия по возрасту и состоянию. Назначают энтеросорбент. Энтеросорбенты (смекта, микросорб и др.)

Этиотропная терапия включает аминогликозиды (гентамицин, амикацин, нетилмицин), цефалоспорины (цефтазидим, цефепим и др.), при легкой форме кишечной инфекции назначают нитрофураны. Рекомендуются бактериофаги (пиоционеус, пиобактериофаг, интестибактериофаг). Назначают пробиотики (бифидумбактерин, бифиформ, бифилонг, лактобактерин, аципол, ацилакт, линекс и др). Рекомендуется назначение комплексного иммуноглобулинового препарата (КИП) или КИПферона (КИП + рекомбинантный a2 интерферон).

Патогенетическая и симптоматическая терапия по показаниям.

Профилактикапредполагает тщательное соблюдение противоэпидемического режима.

Стафилококковая инфекция

Стафилококковая инфекция— группа заболеваний, вызываемых бактериями рода Staphylococcus, характеризующихся разнообразной локализацией патологического процесса и клиническим полиморфизмом.

Желудочно-кишечным заболеваниям стафилококковой этиологии свойственно большое многообразие.

Этиология

Возбудителями являются бактерии рода Staphylococus, наибольше значение имеют три вида стафилококка: золотистый (Staph.aureus), эпидермальный (Staph.epidermidis), сапрофитный (Staph.saprophyticus).

Стафилококки имеют шаровидную форму, грамположительные, в мазках располагаются скоплениями, напоминающими гроздья винограда. Они неподвижные, жгутиков и спор не образуют. Стафилококки выделяют целый ряд токсинов (летальный, дермонекротоксин, энтеротоксин), ряд ферментов (коагулаза, гиалуронидаза, фибринолизин и др.) Они устойчивы во внешней среде, длительно сохраняются на предметах, пищевых продуктах. Губительно действуют на них кипячение, дезинфицирующие средства.

Эпидемиология

Основным источником инфекции является человек – больной или носитель, домашние животные играют второстепенную роль.

Механизм передачи: капельный, фекально-оральный. Пути передачи – воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактно-бытовой, пищевой (молоко, молочные продукты, кремы, кондитерские изделия).

Стафилококковая инфекция регистрируется в виде спорадических случаев и групповых заболеваний.

Патогенез

Входными воротами при кишечной инфекции, вызванной стафилококком является желудочно-кишечный тракт.

В патогенезе большое значение имеют возраст больных, состояние резистентности организма.

Клиника

Инкубационный период – от нескольких часов (8-10) до 3-5 суток.

Заболевание может протекать по типу пищевой токсикоинфекции (гастрит, гастроэнтероколит). Энтериты и энтероколиты у детей раннего возраста могут быть: первичные, вторичные (при генерализованных формах), как следствие дисбактериоза.

Пищевая токсикоинфекция наблюдается чаще у детей старшего возраста. В течение первых суток развивается тяжелый токсикоз и частый стул с небольшим количеством примесей слизи и крови (редко). Редко, но может появляться геморрагическая сыпь без типичной локализации, исчезающая бесследно. При своевременном лечении быстро наступает выздоровление, явления токсикоза проходят через 1-2 дня. К концу 1 недели нормализуется стул, осложнения редки.

Энтерит и энтероколит детей раннего возраста может быть как первичным, так и вторичным (попадание возбудителя из других очагов).

Первичным болеют ослабленные дети старше 6 месяцев, причем большая часть из них находится на искусственном или смешанном вскармливании. У большинства больных можно предполагать пищевой путь заражения. У части детей заболевание начинается с катаральных явлений верхних дыхательных путей, что не исключает попадание возбудителя в кишечник из носоглотки. Заболевание протекает относительно нетяжело, осложнения редки, но выздоровление наступает медленно, месяцами после перенесенного заболевания может наблюдаться неустойчивый стул и выделение возбудителя из фекалий.

У новорожденных в большинстве случаев заражение происходит в роддоме, хотя клиника проявляется на 3-4 неделе после рождения. Общее состояние остается относительно удовлетворительным. С первых дней болезни отмечается учащенный жидкий стул с патологическими примесями (слизь, зелень, иногда кровь). Стул сохраняет каловый характер, нехарактерны тенезмы и болезненность живота. Стул нормализуется не ранее 3-4 недели, нередко и дольше. Ценный диагностический признак – субфебрилитет в течение 1-2 недель без выявленных воспалительных очагов (в 30% случаев).

Вторичный энтерит и энтероколит у детей раннего возраста являются проявлением генерализованной стафилококковой инфекции. При этих формах нередко наблюдается развитие тяжелых токсических состояний. Дисфункция кишечника наблюдается в разгар заболевания и держится длительно. Основные клинические симптомы: септическая или субфебрильная температура, развитие гнойных очагов, анорексия, периодические рвота и срыгивания, дисфункция кишечника, отставание в массе, анемия.

Лабораторная диагностикаПроводится бактериологическое исследование для выделения патогенного стафилококка из фекалий, рвотных масс, промывных вод, остатков пищи, грудного молока.

Серологический метод – применяют реакцию агглютинации с аутоштаммом в динамике болезни, диагностический титр 1:40 или нарастание титра антител в 4 раза и более.

Лечение

Госпитализация по тяжести состояния и эпидпоказаниям.

Промывание желудка, диетотерапия по возрасту и состоянию.

По показаниям проводится дезинтоксикационная и регидратационная терапия.

Этиотропная терапия – назначение пиобактериофага. Антибактериальная терапия (нитрофурановые препараты, аминогликозиды, амоксиклав, амоксициллин и др.) по показаниям.

Назначение всем детям биологически активных препаратов-пробиотиков (бифидо, — лактосодержащих, комбинированных).

Иммуностимулирующие препараты – (КИП, анаферон-детский, полиоксидоний и др.).

При генерализованной форме – противостафилококковый иммуноглобулин.

Ферментотерапия (креон, мезим-форте, панкреатин и др.) – при наличии признаков ферментативной недостаточности.

Профилактиказаключается в строгом соблюдении санитарно-гигиенического, противоэпидемического режимов в больницах, на предприятиях общественного питания, рациональной антибиотикотерапии.

Критерии диагностикиострых кишечных инфекций, вызванныхУПМ

1. Совокупность клинических симптомов, которые позволяют заподозрить ту или иную инфекцию, вызванную УПМ.

2. Отсутствие четких клинических проявлений дизентерии, сальмонеллеза, эшерихиозов и лабораторных данных, свидетельствующих в пользу этих заболеваний.

3. Обнаружение УПМ в фекалиях и рвотных массах больных в ранние сроки заболевания (до 2-5 дня от начала кишечной дисфункции), массивность их выделения (не менее 106 в одном грамме фекалий) и исчезновение их при выздоровлении.

4. Титры агглютининов не ниже 1:40 к аутоштаммам, их положительная динамика при обследовании на 1 неделе заболевания и через 7-10 дней (в качестве вспомогательного критерия).

5. Эти положения распространяются на заболевания, носящие спорадический характер. При групповых заболеваниях, протекающих по типу пищевых токсикоинфекций, ведущими являются клинико-эпидемиологические данные и обнаружение при бактериологическом исследовании одного микроорганизма у большинства заболевших в фекалиях, рвотных массах и промывных водах и пищевых продуктах.

Смешанные кишечные инфекции.

Смешанные кишечные инфекции являются сравнительно новым разделом в проблеме острых кишечных инфекций и актуальным остается дальнейшее изучение их. На долю смешанных кишечных инфекций приходится от 5 до 70%.

Такие значительные колебания в удельном весе связаны с отсутствием четких критериев постановки диагноза «смешанная кишечная инфекция». Одни исследователи к ним относят наслоение одной инфекции на другую. Ряд авторов смешанными кишечными инфекциями считают одновременное инфицирование двумя и более возбудителями.

Этиология и эпидемиология.

Смешанные кишечные инфекции регистрируются преимущественно у детей первых лет жизни с отягощенным преморбидным фоном.

Наиболее приемлемо распределение больных на две группы, имеющие условные названия:

a) Смешанные кишечные инфекции с одновременным началом двух инфекций и высевом возбудителя в первые три дня при первом бактериологическом исследовании

b) Кишечные инфекции сочетанного течения, при которых происходит наслоение одной инфекции на другую в разные сроки заболевания.

При смешанных кишечных инфекциях сочетания возбудителей могут быть различным, что обусловлено преобладанием циркуляции их в данной местности. Этиологическими агентами могут быть бактериально-бактериальные, вирусно-вирусные, вирусно-бактериальные сочетания.

В последние годы в этиологической структуре лидируют ротавирусы с условнопатогенными или патогенными микроорганизмами.

Наибольшее число тяжелых форм наблюдается при одновременном течении сальмонеллеза тифимуриум и кишечной инфекции (эшерихиоз I), тяжесть определяется выраженностью симптомов токсикоза с эксикозом.

Клиника.

Кишечный синдром характеризуется энтероколитом. Водянистые или жидкие обильные испражнения сочетаются с признаками колита или гемоколита. Отмечается тенденция к затяжной дисфункции кишечника. У этой категории больных нередко наблюдаются неблагоприятные исходы.

При смешанной сальмонеллезно-шигеллезной инфекции у всех больных регистрируется лихорадка, особенностью следует считать длительность температурной реакции.

Своеобразием кишечного синдрома является наличие жидких обильных испражнений с примесью слизи и зеленого окрашивания. Сроки нормализации стула не отличаются от продолжительности дисфункций при моноинфекциях.

При одновременном течении эшерихиозной инфекции и условно-патогенной микрофлоры преобладает среднетяжелая форма, отмечается острое начало заболевания. Повышение температуры выявляется чаще, чем при моноинфекции, особенностью является длительность лихорадки. У больных с тяжелей формой заболевания определяются симптомы эксикоза.

Кишечный синдром характеризуется признаками энтероколита, у части детей испражнения могут быть водянистыми. Дисфункция кишечника длительнее, чем при моноинфекции.

При одновременном течении ротавирусной инфекции с другими патогенными и условно-патогенными микробами отмечается преимущественно среднетяжелая форма. Заболевание начинается остро, с повышения температуры всех детей, лихорадка сохраняется в два раза дольше, чем при моноротавирусной инфекции. При тяжелой форме наблюдаются умеренно выраженные симптомы эксикоза.

Кишечный синдром характеризуется энтероколитом, у половины детей регистрируются водянистые испражнения. Дисфункция кишечника продолжительнее, чем при ротавирусной инфекции.

Таким образом, симптоматика смешанных кишечных инфекций в целом отличается от моноинфекций продолжительной лихорадкой и дисфункцией кишечника. Наличие симптомов обезвоживания и водянистой диареи обусловлено эшерихиями I группы, либо ротавирусами.

Возможно наслоение новой кишечной инфекции как в ранние сроки заболевания, так и в периоде реконвалесценции. При наслоении сальмонеллеза или дизентерии у больных эшерихиозом I группы (кишечной колиинфекцией) в ранние сроки заболевания отмечается ухудшение общего состояния, повышение температуры на фоне сохранения симптомов эксикоза, наличия упорной рвоты, сниженного аппетита, изменяется характер стула с присоединением признаков колита.

При наслоении одной инфекции на другую в более поздние сроки реконвалесценции клиническая картина их мало чем отличается от особенностей моноинфекций, и уточнение диагноза возможно после бактериологического обследования.

Ротавирусы – самая частая причина нозокомиальных инфекций в стационарах, особенно для детей в возрасте до двух лет. Однако регистрация внутрибольничной ротавирусной инфекции проводится не всегда. Одним из объяснений этого является наличие значительного числа стертых и бессимптомных форм инфекции, другим – недооценка утяжеления общего состояния и ухудшения кишечного синдрома у детей, госпитализированных в связи с другим кишечным заболеванием в отделении. Возникшее расстройство обычно трактуется как обострение основного заболевания.

Целесообразно более широко обследовать на ротавирусы детей, госпитализированных с клиникой инвазивных острых кишечных инфекций, у которых выявляются симптомы эксикоза и периодически наблюдается водянистый характер стула.

Критерии диагностики смешанных острых кишечных инфекций:

— одномоментное выделение двух и более возбудителей в первые три дня от начала заболевания;

— наличие титра специфических антител в реакции агглютинации с аутоштаммами;

— выявлениие симптомов не характерных для моноинфекции;

— наличие осложнений;

— воспалительные изменения в крови, копрограмме при вирусной этиологии диарей

Лечениезависит от выделенных возбудителей. При наличии патогенных микробов целесообразно назначение антибактериальных препаратов. При вирусно-вирусных смешанных кишечных инфекциях антибактериальные препараты не показаны, рекомендуются иммуноглобулиновые препараты и интерфероны (КИП, кипферон, реальдирон в микроклизмах), используют в комплексной терапии анаферон детский, биологически активные препараты (аципол, бифидумбактерин форте, ацилакт, нутролин и др.).

Профилактика и противоэпидемические мероприятия проводятся такие же, как при других острых кишечных инфекциях.

infopedia.su

Условно-патогенные энтеробактерии в кале у ребенка: опасность и лечение

Энтеробактерии – это условно-патогенные микроорганизмы, составная часть нормальной микрофлоры кишечника. Если их общее количество не превышает 5% от общего числа, то кишечник функционирует нормально.

В анализе кала нормальное количество энтеробактерий указывается как 103. Допустимое повышение – это 106, соответствует состоянию перед болезнью или незначительным расстройствам пищеварения.

При значениях выше 106 младенец страдает от существенных расстройств – поносов, запоров, рвоты, тошноты, инфекций – которые значительно ухудшают общее состояние. Всегда повышение количества энтеробактерий свидетельствует о наличии какого-либо заболевания.

Чем опасны энтеробактерии?

Энтеробактерии – это общее название сборной группы микроорганизмов. В клинической практике имеют значение лактозонегативные, а именно:

- клебсиеллы;

- протеи;

- серрации;

- гафнии;

- морганеллы;

- провиденции;

- цитробактеры;

- энтеробактеры.

Эти микроорганизмы всегда присутствуют в нормальной микрофлоре, и если «хорошие» составляющие активны, деятельность энтеробактерий ограничена. В ситуации, когда нормальная микрофлора угнетается, условно-патогенная флора получает шанс на размножение и увеличение численности своей популяции.

Бактерии проявляют свои патогенные свойства по-разному:

- клебсиеллы – способны вызывать у новорожденных урогенитальные инфекции, воспаление легких, острое расстройство пищеварения, воспаление мозговых оболочек, конъюнктивы глаз и сепсис;

- протей – вырабатывает токсин, имеющий гемолитические свойства, вызывает острую кишечную инфекцию, поражение мочевыводящих путей вплоть до недостаточности почек, раневые инфекции, малокровие, воспаление уха, мозговых оболочек, гемолитический синдром или распад эритроцитов, сепсис, гнойное воспаление пупочной ранки;

- серрации – вызывают гнойно-воспалительные процессы в любых органах и тканях;

- гафнии – у ослабленных детей становятся причиной воспаления желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, а также источником внутрибольничной инфекции;

- морганеллы – вызывают инфекционную диарею;

- провиденции – обнаружено 5 видов, вызывают диарею, нагноение ран, септицемию;

- цитробактеры – различают 11 видов этих бактерий, при ослаблении организмы способны инициировать воспаления кишечника, желчного пузыря, костей, уха, дыхательных путей, абсцессы мозга;

- энтеробактеры – насчитывает 13 видов, чаще других становятся причиной различных поражений органов у тех, кто ранее лечился антибиотиками.

Пути передачи бактерии

Энтеробактерии обитают в кишечнике каждого человека, поэтому основной путь передачи – фекально-оральный. В кишечник младенца микроорганизмы попадают еще в момент продвижения по родовым путям, а при первом глотке материнского молока начинается «заселение» его стерильного ранее кишечника нормальной микрофлорой.

Энтеробактерии обитают в кишечнике каждого человека, поэтому основной путь передачи – фекально-оральный. В кишечник младенца микроорганизмы попадают еще в момент продвижения по родовым путям, а при первом глотке материнского молока начинается «заселение» его стерильного ранее кишечника нормальной микрофлорой.

Энтеробактерии относятся к так называемой факультативной группе, размножение которой активизируется при неблагоприятных условиях.

На 3-5-й день жизни почти у каждого младенца отмечается транзиторный дисбактериоз – временное состояние, обусловленное неравномерным размножением бактерий разных групп. Это проявляется расстройством стула, примесью слизи, испражнениями зеленого цвета. Страдает общее состояние, но при правильном вскармливании это быстро проходит.

Энтеробактерии практически безопасны до тех пор, пока находятся в пределах пищеварительного канала. Они становятся причиной воспалений и болезней в том случае, если попадают на слизистую мочеполовых путей, глаз, дыхательных путей и рта. Температура и влажность слизистых создают отличные условия для размножения, и заболевание наступает быстро.

Многие микробы во внешней среды образуют капсулы (клебсиелла) и способны длительно сохранять свои свойства во внешней среде. Они выживают в воде, почве, влажных местах помещений. При тщательном исследовании их обнаруживали даже во влажных отделах реанимационного оборудования.

Поэтому основной способ профилактики проникновения в организм младенца – соблюдение гигиенических требований: частое мытье рук, особенно после посещения туалета, отдельная посуда, которая кипятится, набор сосок, ежедневная влажная уборка комнаты, где живет ребенок и обработка всех поверхностей, которых он касается.

Загрузка …Какие факторы влияют на рост и размножение бактерии?

Подавление роста

- грудное молоко или правильно подобранная молочная смесь;

- гигиенические мероприятия;

- закаливание по возрасту;

- прогулки.

Ускорение роста

- несвоевременное кормление;

- переохлаждение или перегревание;

- заброшенность, духота в помещении;

- наличие сопутствующих болезней.

Нормы содержания в кале

В обычных лабораториях указывается общее количество и число колоний, подробный подсчет выполняют только специализированные учреждения.

Нормальные значения такие:

- лактозонегативные энтеробактерии – менее 5%;

- патогенные энтеробактерии – отсутствуют;

- клебсиелла – менее или до 104;

- протей – до 104;

- серрации – до 104;

- гафнии – до 104;

- морганеллы – до 104;

- провиденции – до 104;

- цитробактеры – до 104;

- энтеробактеры — до 104.

Симптомы

Установить самостоятельно, что возбудителем инфекции является какая-то энтеробактерия, невозможно. Поэтому всегда нужно обращаться к педиатру, если состояние малыша изменилось. Обращать внимание нужно на такие признаки:

- беспокойство и постоянный плач;

- отказ от еды;

- частый стул или запор;

- изменение характера испражнений – водянистые, зловонные, примесь слизи, крови или зелени;

- повышение температуры тела;

- плач при мочеиспускании;

- изменение запаха мочи;

- рвота и тошнота;

- покраснение глаз;

- затрудненное дыхание или кашель;

- снижение общей активности;

- чрезмерная сонливость или долгое возбуждение.

В этих случаях обращаться к врачу нужно немедленно. Всегда желательно помнить о том, что воспаление у детей первого года жизни развивается подобно пожару, в цене каждая минута своевременного оказания помощи.

Лечение

Самостоятельным лечением инфекции у детей заниматься нельзя, так можно погубить младенца. Это дело врача, помочь можно только согласием на госпитализацию.

Все действия родителей должны быть согласованы с педиатром, иначе чрезмерным усердием можно только навредить. Лечить нужно, если врач назначил. Никаких лекарств «для профилактики» и «на всякий случай» не должно быть.

Гигиена

Главное требование для выздоровления. У младенца нет возможностей сопротивляться многим инфекциям, поскольку его иммунная система еще недостаточно развита. Нужно оградить грудничка от столкновения с теми факторами среды, которые для него опасны. Требуется содержать в чистоте все, с чем малыш соприкасается. Это соска, игрушки, его собственные руки и тело. Если у малыша понос, то после каждого испражнения его нужно не только подмывать, но и мыть ручки с мылом. Пеленать и одевать нужно так, чтобы малыш не смог испачкаться в своих выделениях.

Соску и игрушки-«грызушки» нужно кипятить несколько раз в день по мере использования. Если этого не делать, малыш повторно инфицируется своими собственными бактериями.

Домашних животных на время болезни лучше удалить, обитающие в них микробы гораздо агрессивнее, чем человеческие.

Температура воздуха в комнате грудничка должна находиться в пределах 22-23 °С, все что выше или ниже, затрудняет терморегуляцию младенца. Оптимальная влажность 40-60% (определяется гигрометром, который продается в каждой аптеке). Перегревание и духота – главные ошибки молодых родителей.

Питание

По возрасту, лучше всего грудным молоком. В жару обязательно нужно давать воду, а соки – в качестве прикорма, если педиатр не возражает.

Препараты

Исключительно по назначению врача, используются такие группы:

- пробиотики или препараты, содержащие живые штаммы микроорганизмов – нормальных обитателей кишечника: Линекс, Бифиформ, Бифидумбактерин, Энтерол и подобные;

- пребиотики или лекарства, состоящие из питательных веществ для бифидо- и лактобактерий: сироп лактулозы, капли Хилак Форте;

- синбиотики – содержат одновременно и полезные бактерии, и питательные вещества для них: Биовестин-лакто, Гастрофарм, Нормофлорин – Л.

Отлично восстанавливает кишечную микрофлору однодневный кефир, но он должен быть приготовлен на детской молочной кухне. Нужно давать такой кефир или нет, определяет педиатр.

Прогноз

Благоприятный, после восстановления нормального соотношения микрофлоры активность энтеробактерий снижается.

Профилактика

Простые мероприятия:

- гигиена;

- грудное вскармливание или возрастная смесь;

- прогулки и режим дня.

prokishechnik.info

Enterococcus faecalis в моче: лечение, норма, профилактика

Встретить бактерии под названием Enterobacter cloacae в моче в повышенной концентрации (spp выше 10 3 степени) можно с легкостью у людей пожилого возраста либо у тех, кто принимает наркотические вещества. Иногда возможно обнаружить и у здорового человека, но обычно это происходит лишь в случаях сильной ослабленности организма. Анализ на наличие фекального энтерококка считается важным, поэтому диагностика имеет некую специфику проведения, которая поможет избежать неточности результатов.

Что значит Enterococcus faecalis в анализе мочи?

Фекальный энтерококк — грамположительный бактериальный организм. Есть несколько видов (Species): Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis), Enterococcus faecium (раньше их классифицировали как стрептококков). Они относятся к семейству энтеробактер. Если норма концентрации этих микроорганизмов не превышена (spp менее 10 3 степени), то это не несет опасности для организма человека. Более того, Enterococcus faecium (ранее Streptococcus faecium) могут быть полезны. Они помогают расщеплять и перерабатывать углеводы, выделяя молочную кислоту и не образуя при реакции газов, которые вредны. Некоторые виды фекального энтерококка применяют и при производстве кисломолочной продукции.

Вернуться к оглавлениюКакие показатели свидетельствуют о норме энтеробактер?

Энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека.Если Enterococcus faecalis (Энтерококк фекалис) у взрослого spp Enterococcus faecalis 10 3 степени не превышает (то есть, 1% от микрофлоры), то это норма. У ребенка, которому около года нормально количество, не превышающее sp 10 7 степени. Козы, овцы, собаки, свиньи — все эти животные имеют в кишечнике Enterococcus faecium. У человека эти бактерии можно обнаружить в тонком кишечнике, мочеиспускательном канале, половых органах и полости рта. Эти организмы в 90% случаев способствуют резистентности (устойчивости) при колонизации других бактерий.

Вернуться к оглавлениюКакие причины появления заболеваний от энтеробактерии?

Иногда эти бактерии могут нанести вред. В 18% всех случаев поражения бактериями системы выделения мочи причина — энтерококки. Когда организм ослаблен, то бактерии размножаются более интенсивно при следующих обстоятельствах:

- При беременности у женщин возникает застой мочи, который благоприятен для размножения бактерий. Матка увеличивается в размерах и в почках давление возрастает, что нарушает их нормальное функционирование. У ребенка при этом может наступить преждевременное рождение или инфицирование.

- У женщин, которые пренебрегали правилами интимной гигиены.

- У женщин, которые ранее часто меняли половых партнеров.

- При принятии некоторых препаратов в большом количестве (антибиотиков либо анестетиков наркотического действия).

- Заражение у грудничка происходит с первым контактом с грудью матери.

- При ранениях и ушибах.

- При старении — организм ослаблен и меньше его сопротивляемость размножению бактерий.

Enterobacter aerogenes вызывают бактериемию, инфекции системы выделения мочи, менингит, цистит, эндокардит, пиелонефрит, расстройства пищеварительного тракта. Независимо от причин появления, повышенная концентрация бактерий в моче свидетельствует о том, что организм человека ослаблен, ему требуется отдых и своевременная медицинская помощь для восстановления.

Вернуться к оглавлениюКакие симптомы возникают, когда возрастает фекальный энтерококк?

При повышенной концентрации бактерии вызывают потемнение выделений микрофлоры — сначала помутнение, а потом они становятся зеленоватого цвета. Присутствуют частые позывы и режущая боль при мочеиспускании. Появляется характерная боль внизу живота, воспаление в уретре, покраснение половых органов. Если sp энтеробактерии превышает норму, то может подниматься и температура тела.

Вернуться к оглавлениюДиагностика на наличие фекального энтерококка

Изучить sp, который имеет фекальный энтерококк можно с помощью бактериологического исследования, серологического метода, а также метода определения вирулентности стрептококков. При беременности женщин, которые становятся на учет, в обязательном порядке проводят скрининговые исследования, включая анализ в посеве мочи на уровень концентрации Enterobacter aerogenes. Ведь энтеробактерии — серьезная угроза при вынашивании малыша.

Вернуться к оглавлениюКак проводить лечение энтеробактерий?

Не все антибиотики активны в отношении энтерококков.Если удалось установить, что норма нарушена, то лечение следует проводить незамедлительно. Самолечение опасно. Лечение зависит от локализации энтеробактер. Когда обнаружено их размещение, излечиться проще. Специалисты исследуют чувствительность некоторого виды энтеробактер к медицинским препаратам, после чего назначают курс лечения. Это необходимо, поскольку 30% видов энтеробактер не лечатся антибиотиками.

Вернуться к оглавлениюКакая профилактика от энтеробактерии?

Важно придерживаться правил интимной гигиены. Нужно избегать переохлаждения, так как инфекционные заболевания способны ослабить резистентность иммунной системы. Непостоянство в сексуальных связях провоцируют повышение количества фекального энтерококка, поэтому важно предохранятся. Инфекция может быть занесена в организм при катетеризации мочевого пузыря, поэтому эту процедуру нужно осуществлять в больнице.

etopochki.ru

У ребенка завышено количество Enterobacter cloacae Что делать — Гастроэнтерология

анонимно, Женщина, 30 лет

Здравствуйте! Моему ребенку 5 месяцев. В 2,5 мес. Попали в больницу с бронхитом, прокололи 7 дней цефалексин и 3 дня давали суммамед. После выписки через 1,5 недели снова заболели, прописали аугментин. Ребенок на гв. После 3-х курсов антибиотиков появились сильные высыпания на коже, я села на очень жесткую антиаллергенную диету (гречка, рис, кукуруза на воде, паровые котлеты, вымоченный картофель, иногда макароны, 1 ст. Кефира в день, 2 кусочка сыра, ржаной хлеб). Высыпания не прекращались, а только усиливались, стул стал редким (через 1-3 дня) и твердым. Прописали бифидо-и лактобактерии, от аллергии супрастин. При приеме указанных препаратов сыпь начала сходить, однако стул наоборот стал очень жидким, как вода, и с резким специфическим запахом. Через 2 нед. Приема назначили сдать на дисбактериоз. Бактерии на время отменила, потому что сказали, что анализ будет не достоверным, после отмены бактерий стул стал преобретать нормальный вид, но через неделю снова начала появляться сыпь и с каждым днем все больше и больше (я продолжаю сидеть на антиаллергенной диете). Через 10 дней сдали кал на дисбактериоз с чувствительностью к бактериофагам. Не дожидаясь когда будет готов анализ снова начала давать бактерии, потому что увидела закономерность, что при приеме бактерий сыпь сошла на нет, т.Е. Это не пищевая аллергия, а идет именно от кишечника. Через 2 дня приема сыпь заметно уменьшилась. Через 6 дней стал готов результат анализа. Показало, что enterobacter cloacae 2*10^6 пролиферация (норма: менее 10^4), молочнокислые бактерии 1*10^5 снижено (норма: 10^6 — 10^7), остальное в норме. Прочитала, что завышенное содержание enterobacter cloacae 2*10^6 нужно лечить только антибиотиками. Так ли это? Неужели такому малышу нужно проводить новый курс антибиотикотерапии и без нее не обойтись? Связано ли появление сыпи при завышенном кол-ве enterobacter cloacae и снижение ее при приеме бактерий?

health.mail.ru