Реакция Манту. Диаскинтест

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, треть населения Земли инфицировано микобактериями туберкулеза. В России число впервые инфицированных детей (с скрытой туберкулезной инфекцией) за последние десятилетие увеличилось более чем в два раза. Источником инфекции являются, прежде всего, взрослые с активной формой бактериовыделения, пораженный туберкулезом крупный рогатый скот. Заражение чаще происходит воздушно-капельным путем (кашель, чихание, поцелуи). Однако инфицирование возможно и без прямого общения с больным — от контакта с зараженными предметами, с пылевыми частицами, содержащими засохшую мокроту; при употреблении сырого молока от больного скота в пищу.

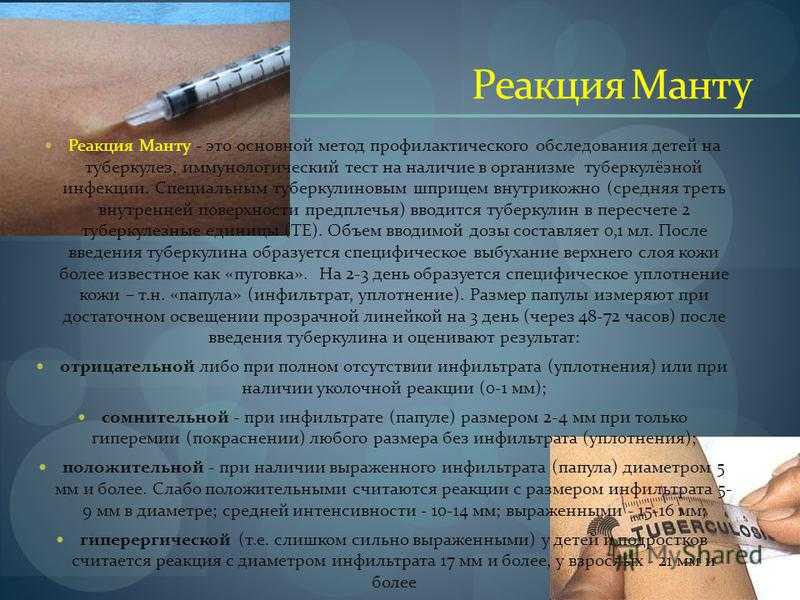

Учитывая широчайшее распространение туберкулеза, важно вовремя уловить момент возможной встречи ребенка с инфекцией. В этом и помогает реакция Манту.

Что же такое реакция Манту?

Манту (Mantoux) – это фамилия французского ученого, который предложил данный метод диагностики аж в 1909 году.

Во время постановки пробы внутрикожно вводится специальное вещество — туберкулин. Если человек инфицирован туберкулезной палочкой, то в результате иммунных реакций на коже появляется «вздутие» – папула. По размеру которой определяют — входит ли человек в группу риска по развитию заболевания, нужны ли дополнительные методы диагностики.

Хотелось еще раз подчеркнуть, что реакция Манту не является прививкой, это — диагностический тест. В случае, если подтверждается наличие инфекции в организме, назначаются курсы противотуберкулезных препаратов, которые препятствуют прогрессированию заболевания, что помогает сформировать крепкий специфический иммунитет на многие годы вперед.

Привитым от туберкулеза детям проба Манту ставится один раз в год, первая в возрасте 12 месяцев. Невакцинированным деткам ее проводят 1 раз в 6 месяцев, начиная с полугодовалого возраста.

Пробу проводят не ранее, чем через 4-8 недель после проведенной прививки или перенесенного заболевания.

Как оценивается реакция Манту

Результат определяют через 72 часа после введения туберкулина.

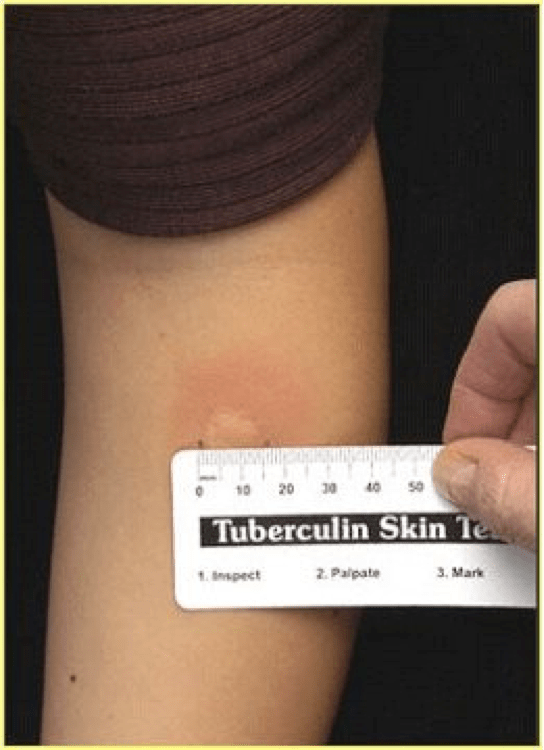

Измерение производят линейкой, располагая ее поперек предплечья.

Измеряется только папула («пуговка») – это уплотненный, припухший участок кожи. Оценку реакции Манту должны проводить врач или медицинская сестра, обладающие этим навыком, т.к. границы изменений на коже не всегда видны достаточно четко. Иногда папулы может не быть, а наблюдается лишь покраснение (гиперемия), что тоже учитывается. В случаях массивной туберкулезной инфекции могут отмечаться реакции со стороны лимфоузлов (припухлость), что имеет важное диагностическое значение.

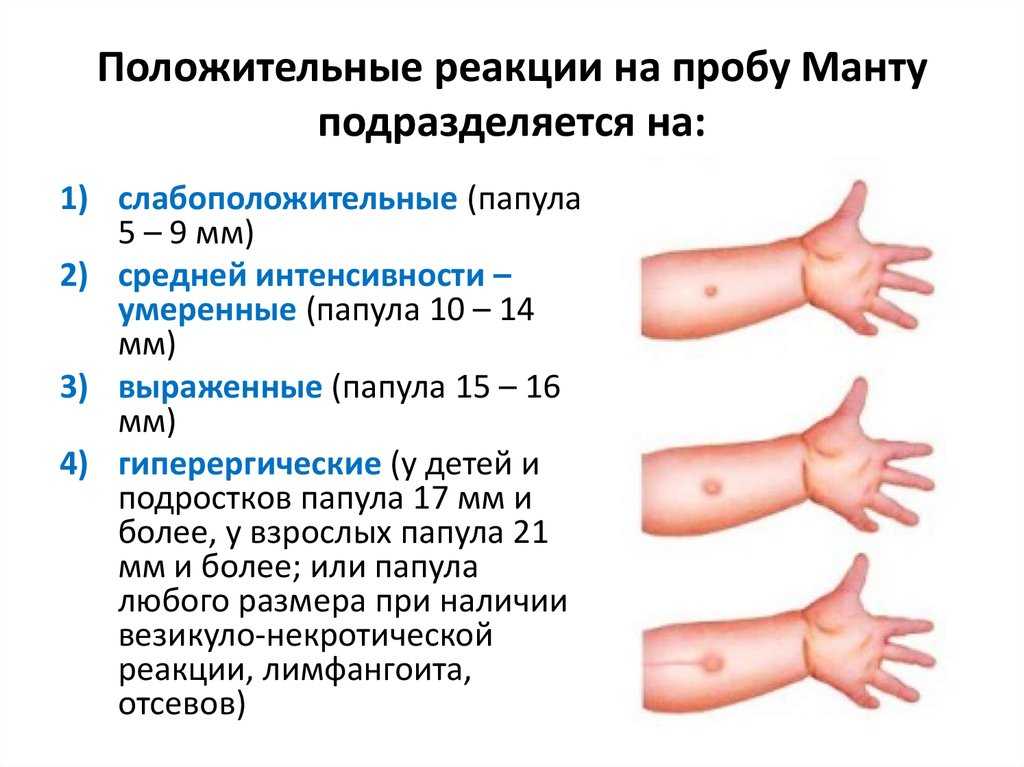

Результаты могут быть следующими:

Отрицательная или уколочная реакция – 0-1 мм (имеется только след от укола)

Сомнительная – папула 2-4 мм или имеется только гиперемия

Положительная – папула 5 мм и более

Гиперергическая – резко выраженная папула 17 мм и более (у взрослых 21мм и более), наличие реакции со стороны лимфоузлов и др.

Сохраняющаяся пигментация (темное пятнышко на предплечье) после реакции Манту свидетельствует в пользу наличия инфекции.

Противопоказания к проведению пробы Манту:

- Любые острые заболевания или обострения хронических болезней

- Острые лихорадочные состояния

- Кожные заболевания (решается индивидуально в каждом случае)

- В период карантина по детским инфекциям в организованных детских коллективах

- В течение 1 месяца после проведения профилактических прививок

На что должны обратить внимание родители

Резкое увеличение (на 6 мм и более) результата реакции Манту по сравнению с предыдущей. Именно этот момент чаще всего свидетельствует о случившейся встрече ребенка с инфекцией. В таком случае необходимо спокойно (иными словами без паники ), но оперативно обратится к фтизиатру.

Далее врачом будет проведено обследование в необходимом, в каждом конкретном случае, объеме и принято решение о дальнейшей тактике ведения ребенка, необходимости проведения курса терапии.

Часто на приеме врача родители говорят о том, что знают немало примеров, когда реакция Манту была «плохой», а никакого страшного туберкулеза не последовало.

Действительно, ложноположительные результаты могут отмечаться после вакцинации против туберкулеза (прививка БЦЖ), а также у детей, склонных к аллергическим реакциям.

Однако современная медицина не стоит на месте, и в настоящее время получил широкое распространение и свое заслуженное признание метод диагностики – Диаскинтест.

Суть пробы с Диаскинтестом аналогична пробе Манту: препарат вводится внутрикожно, затем результат оценивается через 72 часа, при наличии папулы, она измеряется линейкой.

Диаскинтест не имеет возрастных ограничений.

Основное же отличие заключается в том, что препарат Диаскинтест в своем составе содержит специфические фрагменты — белки, имеющиеся у туберкулезных палочек, но отсутствующие в составе вакцины БЦЖ. Иными словами, у лиц, вакцинированных БЦЖ и НЕ инфицированных микобактериями туберкулеза, реакция на внутрикожную пробу с препаратом Диаскинтест отсутствует, т.е. на месте введения препарата не будет покраснения и «пуговки». Препарат Диаскинтест не обладает аллергизирующими свойствами, не токсичен.

Появление через 72 часа после постановки Диаскинтеста любых изменений — покраснения (гиперемии), уплотнения, практически со 100% вероятностью свидетельствует о том, что имеется инфицирование туберкулезной палочкой. В таких случаях обязательная консультация фтизиатра!

Подводя итог, отметим, что Диаскинтест удобен в применении, не дает ложноположительных реакций, что значительно снижает необходимость дополнительных методов обследования и необоснованное лечение противотуберкулезными препаратами в тех случаях, когда это не нужно. Диаскинтест облегчает выявление, прежде всего скрытых форм туберкулезной инфекции.

Нет следа от БЦЖ — результаты пробы Манту

Среди общего количества больных туберкулезом 10 процентов всегда составляют дети, даже в благополучной Европе. Ежегодно в мире туберкулезом заболевают не менее 1 млн детей младше 15 лет. Во всех странах планеты только в 2016 году от туберкулеза умерли 253 тысячи детей.

Консультация врача

Вы можете получить консультацию необходимого специалиста онлайн в приложении Доктис

Лаборатория

Вы можете пройти комплексное обследование всех основных систем организма

- Уменьшает ли БЦЖ вероятность заболеть туберкулезом

- Рубец после БЦЖ

- Проба Манту и Диаскинтест

- Можно ли мочить Манту

- Можно ли отказаться от туберкулинодиагностики

- Флюорография в диагностике туберкулеза

- Как заподозрить туберкулез у ребенка

Тем не менее детские фтизиатры часто сталкиваются с тем, что у родителей нет настороженности по отношению

к этому заболеванию, они не понимают важности вакцинации БЦЖ, не разбираются, чем отличаются проба

Манту и Диаскинтест. Наверное, именно от незнания появилось так много мифов о туберкулезе, которые

приходится развеивать нашему эксперту.

Вакцина БЦЖ от туберкулеза

Миф 1. Прививка живой вакциной БЦЖ бесполезна, поскольку она нисколько не уменьшает риск заболеть туберкулезом.

На самом деле. БЦЖ — самая старая вакцина, проверенная уже не на одном поколении. Цель ее не та, что у вакцины против оспы — сделать прививку младенцу и стопроцентно гарантировать, что теперь человек ни разу в жизни не заболеет оспой. Задача БЦЖ ограничить туберкулезный процесс на уровне лимфатической системы, не дать развиться тяжелым генерализованным формам туберкулеза. Вот почему в стране нет туберкулезного менингита, костного туберкулеза, от которых защищает БЦЖ.

Сегодня ученые работают над более эффективной прививкой, но все равно пока это будет живая вакцина. Хотя в идеале нужна инактивированная.

По России охват вакцинацией БЦЖ среди новорожденных 81,2 процента. 10 лет назад было 95−97 процентов.Участковые педиатры стараются, чтобы невакцинированные дети все же получили прививку к году. Но в течение года эти дети могут заболеть туберкулезом.

Миф 2. Иногда рубец поcле БЦЖ не появляется.

На самом деле. Эффективность прививки БЦЖ оценивается по двум позициям: сформировался ли рубец после вакцинации и есть ли положительная чувствительность к туберкулину в год. Если нет рубца и положительной реакции на пробу – значит, прививка не была сделана, что бы ни было указано в карте. Вакцинацию надо срочно делать.

Реакция на пробу Манту и ранняя диагностика туберкулеза

Миф 3. Проба Манту и Диаскинтест взаимозаменяемы.

На самом деле. Проба Манту нужна для отбора на прививку, а Диаскинтест необходим для

раннего выявления туберкулеза. В России принят такой порядок: проба Манту остается для детей до 7 лет, а школьникам

с 21 марта прошлого года применяется Диаскинтест. Его следует проводить ежегодно. Диаскинтест —

оптимальный вариант скрининга, поскольку в отличие от пробы Манту он не дает аллергии. Но детям

до 7 лет фтизиатры вынуждены оставить пробу Манту, которая, в отличие от других методов позволяет

увидеть реакцию не только на туберкулез, но и на вакцину БЦЖ, а значит провести отбор на прививку

– найти тех детей, кому нужна ревакцинация. Но в случае сомнительной пробы все равно должен

проводиться Диаскинтест.

Его следует проводить ежегодно. Диаскинтест —

оптимальный вариант скрининга, поскольку в отличие от пробы Манту он не дает аллергии. Но детям

до 7 лет фтизиатры вынуждены оставить пробу Манту, которая, в отличие от других методов позволяет

увидеть реакцию не только на туберкулез, но и на вакцину БЦЖ, а значит провести отбор на прививку

– найти тех детей, кому нужна ревакцинация. Но в случае сомнительной пробы все равно должен

проводиться Диаскинтест.

Миф 4. Нельзя мочить руку, на которой сделана проба Манту.

На самом деле. Мочить можно. Миф о том, что на пробу Манту ни в коем случае

не должна попасть вода, зародился, когда много десятилетий тому назад туберкулин вводился накожно, для чего

поверхностный слой кожи — эпидермис — рассекали ланцетом, предварительно капнув на это

место туберкулином. Боялись, что если на раненый эпидермис попадет грязная вода, может случиться инфицирование

ранки.

Миф 5. У родителей есть право отказаться от туберкулинодиагностики.

Да, это так. Но они должны понимать, что дети, не прошедшие ее, не допускаются ни в сад, ни в школу, ни в другое образовательное учреждение. Родители должны выбирать соответствующий вид образования – семейную, домашнюю, дистанционную формы обучения. Непроверенного ребенка нельзя вести в коллектив и подвергать других детей детей опасности. И если законный представитель ребенка отказался от прививки, он должен оповестить об этом органы опеки. И только в Самарской области 25 детей официально отстранены от посещения детсадов и школ.

Миф 6. Флюорография поможет выявить туберкулез у ребенка.

На самом деле, нет. Изменения в легких менее 1 см на ней не видны.

Статистика говорит, что по флюорографии выявляется лишь 0,6% заболевших, тогда как с помощью Диаскинтеста

и последующей мультиспиральной компьютерной томографии – 10%.

Когда на прием к фтизиатру приходят дети с плохой пробой Манту, врач просит родителей и других родственников ребенка принести ему и их флюорограммы. Иногда это вызывает возмущение взрослых. Но очень часто по пробе манту ребенка врачи выявляют бабушку на пенсии, которая ни разу не делала снимков легких и уже много лет болеет туберкулезом. Получается, флюорография поможет обеспечить ребенку здоровое окружение.

Симптомы туберкулеза у детей

Миф 7. У туберкулеза очевидные проявления. Они должны насторожить родителей, и тогда ребенка надо показать фтизиатру.

На самом деле. Чаще всего туберкулез у детей протекает бессимптомно. Если есть заметные

признаки – это запущенный туберкулез. Если кашель продолжается более 2−3 недель, несмотря на то,

что ребенок получает адекватное лечение, нужно обязательно показать его

фтизиатру для исключения туберкулеза.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их врачу-педиатру или фтизиатру онлайн в приложении Доктис.

Автор статьи: Валентина Александровна Аксенова

Мантия | Национальное географическое общество

Мантия — это в основном твердая часть недр Земли. Мантия находится между плотным, перегретым ядром Земли и ее тонким внешним слоем, земной корой. Мантия имеет толщину около 2900 километров (1802 мили) и составляет колоссальные 84% от общего объема Земли.

Примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля начала формироваться, железо и никель быстро отделились от других горных пород и минералов, сформировав ядро новой планеты. Расплавленный материал, окружавший ядро, был ранней мантией.

Расплавленный материал, окружавший ядро, был ранней мантией.

За миллионы лет мантия остыла. Вода, попавшая в минералы, извергалась вместе с лавой — процесс, называемый «дегазацией». По мере выделения большего количества воды мантия затвердевала.

Горные породы, составляющие мантию Земли, в основном представляют собой силикаты — широкий спектр соединений, имеющих общую структуру кремния и кислорода. Обычные силикаты, обнаруженные в мантии, включают оливин, гранат и пироксен. Другим основным типом породы, обнаруженной в мантии, является оксид магния. Другие элементы мантии включают железо, алюминий, кальций, натрий и калий. Температура мантии сильно колеблется от 1000° по Цельсию (1832° по Фаренгейту) вблизи ее границы с земной корой до 3700° по Цельсию (669° по Фаренгейту).2° по Фаренгейту) вблизи его границы с ядром. В мантии тепло и давление обычно увеличиваются с глубиной. Геотермический градиент является мерой этого увеличения. В большинстве мест геотермальный градиент составляет около 25° по Цельсию на километр глубины (1° по Фаренгейту на 70 футов глубины).

Вязкость мантии также сильно различается. Это в основном твердая порода, но менее вязкая на границах тектонических плит и мантийных плюмах. Породы мантии там мягкие и способны пластически (в течение миллионов лет) двигаться на большой глубине и при большом давлении. Перенос тепла и вещества в мантии помогает определить ландшафт Земли. Активность в мантии является движущей силой тектоники плит, способствуя извержению вулканов, расширению морского дна, землетрясениям и горообразованию (горообразованию).

Мантия делится на несколько слоев: верхняя мантия, переходная зона, нижняя мантия и D” (D двойной штрих), странная область, где мантия встречается с внешним ядром.

Верхняя мантия

Верхняя мантия простирается от коры до глубины около 410 километров (255 миль). Верхняя мантия в основном твердая, но ее более податливые области способствуют тектонической активности.

Две части верхней мантии часто признаются отдельными областями в недрах Земли: литосфера и астеносфера.

Литосфера

Литосфера — это твердая внешняя часть Земли, простирающаяся на глубину около 100 километров (62 мили). Литосфера включает в себя как кору, так и хрупкую верхнюю часть мантии. Литосфера — одновременно самый холодный и самый жесткий из слоев Земли.

Наиболее известной особенностью литосферы Земли является тектоническая активность. Тектоническая активность описывает взаимодействие огромных плит литосферы, называемых тектоническими плитами. Литосфера делится на 15 основных тектонических плит: Североамериканскую, Карибскую, Южноамериканскую, Скотийскую, Антарктическую, Евразийскую, Аравийскую, Африканскую, Индийскую, Филиппинскую, Австралийскую, Тихоокеанскую, Хуан-де-Фука, Кокос и Наска.

Разделение в литосфере между земной корой и мантией называется разрывом Мохоровичича или просто Мохо. Мохо не существует на одинаковой глубине, потому что не все регионы Земли одинаково сбалансированы в изостатическом равновесии. Изостазия описывает физические, химические и механические различия, которые позволяют земной коре «плавать» на иногда более податливой мантии. Мохо находится примерно в восьми километрах (5 миль) под океаном и примерно в 32 километрах (20 миль) под континентами.

Мохо находится примерно в восьми километрах (5 миль) под океаном и примерно в 32 километрах (20 миль) под континентами.

В разных типах горных пород различают литосферную кору и мантию. Литосферная кора представлена гнейсами (континентальная кора) и габбро (океаническая кора). Ниже Мохо мантия характеризуется перидотитом, породой, в основном состоящей из минералов оливина и пироксена.

Астеносфера

Астеносфера представляет собой более плотный и слабый слой под литосферной мантией. Он находится на глубине от 100 километров (62 миль) до 410 километров (255 миль) под поверхностью Земли. Температура и давление астеносферы настолько высоки, что породы размягчаются и частично плавятся, становясь полурасплавленными.

Астеносфера гораздо более пластична, чем литосфера или нижняя мантия. Пластичность измеряет способность твердого материала деформироваться или растягиваться под нагрузкой. Астеносфера, как правило, более вязкая, чем литосфера, и граница литосферы-астеносферы (ГГБ) — это точка, где геологи и реологи — ученые, изучающие потоки вещества, — отмечают разницу в пластичности между двумя слоями верхней мантии.

Очень медленное движение литосферных плит, «плавающих» по астеносфере, является причиной тектоники плит, процесса, связанного с дрейфом континентов, землетрясениями, образованием гор и вулканов. По сути, лава, извергающаяся из вулканических трещин, на самом деле и есть сама астеносфера, переплавленная в магму.

Конечно, тектонические плиты на самом деле не плавучие, потому что астеносфера не жидкая. Тектонические плиты неустойчивы только на своих границах и в горячих точках.

Переходная зона

На глубине от 410 километров (255 миль) до 660 километров (410 миль) под поверхностью Земли горные породы подвергаются радикальным преобразованиям. Это переходная зона мантии.

В переходной зоне горные породы не плавятся и не разрушаются. Вместо этого их кристаллическая структура изменяется важным образом. Камни становятся намного, намного плотнее.

Переходная зона препятствует большому обмену веществом между верхней и нижней мантией. Некоторые геологи считают, что повышенная плотность пород в переходной зоне препятствует дальнейшему падению в мантию субдуцированных плит из литосферы. Эти огромные куски тектонических плит застревают в переходной зоне на миллионы лет, прежде чем смешаться с другими породами мантии и, в конце концов, вернуться в верхнюю мантию в составе астеносферы, извергнуться в виде лавы, стать частью литосферы или появиться в виде новой океанической коры. в местах распространения морского дна.

Некоторые геологи считают, что повышенная плотность пород в переходной зоне препятствует дальнейшему падению в мантию субдуцированных плит из литосферы. Эти огромные куски тектонических плит застревают в переходной зоне на миллионы лет, прежде чем смешаться с другими породами мантии и, в конце концов, вернуться в верхнюю мантию в составе астеносферы, извергнуться в виде лавы, стать частью литосферы или появиться в виде новой океанической коры. в местах распространения морского дна.

Однако некоторые геологи и реологи считают, что субдуктивные плиты могут проскальзывать под зону перехода в нижнюю мантию. Другие данные свидетельствуют о том, что переходный слой проницаем, а верхняя и нижняя мантии обмениваются некоторым количеством материала.

Вода

Пожалуй, самым важным аспектом переходной зоны мантии является обилие воды. Кристаллы в переходной зоне содержат столько же воды, сколько все океаны на поверхности Земли.

Вода в переходной зоне не является «водой», как мы ее знаем. Это не жидкость, не пар, не твердое тело и даже не плазма. Вместо этого вода существует в виде гидроксида. Гидроксид представляет собой ион водорода и кислорода с отрицательным зарядом. В переходной зоне ионы гидроксида захватываются кристаллической структурой таких пород, как рингвудит и вадслеит. Эти минералы образуются из оливина при очень высоких температурах и давлении.

Это не жидкость, не пар, не твердое тело и даже не плазма. Вместо этого вода существует в виде гидроксида. Гидроксид представляет собой ион водорода и кислорода с отрицательным зарядом. В переходной зоне ионы гидроксида захватываются кристаллической структурой таких пород, как рингвудит и вадслеит. Эти минералы образуются из оливина при очень высоких температурах и давлении.

Вблизи дна переходной зоны повышение температуры и давления трансформирует рингвудит и вадслеит. Их кристаллическая структура нарушена, и гидроксид вытекает в виде «расплава». Частицы расплава текут вверх, к минералам, способным удерживать воду. Это позволяет переходной зоне поддерживать постоянный резервуар воды.

Геологи и реологи считают, что вода попала в мантию с поверхности Земли во время субдукции. Субдукция — это процесс, при котором плотная тектоническая плита проскальзывает или плавится под более плавучей. Большая часть субдукции происходит, когда океаническая плита проскальзывает под менее плотную плиту. Вместе с горными породами и минералами литосферы в мантию переносятся также тонны воды и углерода. Гидроксид и вода возвращаются в верхнюю мантию, кору и даже атмосферу в результате мантийной конвекции, вулканических извержений и распространения по морскому дну.

Вместе с горными породами и минералами литосферы в мантию переносятся также тонны воды и углерода. Гидроксид и вода возвращаются в верхнюю мантию, кору и даже атмосферу в результате мантийной конвекции, вулканических извержений и распространения по морскому дну.

Нижняя мантия

Нижняя мантия простирается на глубину от примерно 660 километров (410 миль) до примерно 2700 километров (1678 миль) под поверхностью Земли. Нижняя мантия более горячая и плотная, чем верхняя мантия и переходная зона.

Нижняя мантия гораздо менее пластична, чем верхняя мантия и переходная зона. Хотя тепло обычно соответствует размягчению горных пород, сильное давление удерживает нижнюю мантию в твердом состоянии.

Геологи расходятся во мнениях относительно строения нижней мантии. Некоторые геологи считают, что здесь осели субдуцированные плиты литосферы. Другие геологи считают, что нижняя мантия совершенно неподвижна и даже не переносит тепло конвекцией.

D Double-Prime (D’’)

Под нижней мантией находится неглубокая область, называемая D’’, или «d double-prime». В некоторых областях D’’ представляет собой почти тонкую границу с внешним ядром. В других областях D» имеет мощные скопления железа и силикатов. В других областях геологи и сейсмологи обнаружили области огромного таяния.

В некоторых областях D’’ представляет собой почти тонкую границу с внешним ядром. В других областях D» имеет мощные скопления железа и силикатов. В других областях геологи и сейсмологи обнаружили области огромного таяния.

На непредсказуемое движение материалов в D’’ влияют нижняя мантия и внешнее ядро. Железо внешнего ядра влияет на формирование диапира, куполообразной геологической особенности (изверженное вторжение), где более жидкий материал вытесняется в хрупкую вышележащую породу. Железный диапир излучает тепло и может выпускать огромный выпуклый импульс либо материала, либо энергии — точно так же, как лавовая лампа. Эта энергия устремляется вверх, передавая тепло нижней мантии и переходной зоне, и, возможно, даже извергается в виде мантийного плюма.

В основании мантии, примерно на 2900 километров (1802 мили) ниже поверхности, находится граница ядра и мантии, или CMB. Эта точка, называемая разрывом Гутенберга, отмечает конец мантии и начало жидкого внешнего ядра Земли.

Мантийная конвекция

Мантийная конвекция описывает движение мантии при передаче тепла от раскаленного добела ядра хрупкой литосфере. Мантия нагревается снизу, охлаждается сверху, и ее общая температура снижается в течение длительных периодов времени. Все эти элементы способствуют мантийной конвекции.

Конвекционные потоки переносят горячую плавучую магму в литосферу на границах плит и в горячих точках. Конвекционные потоки также переносят более плотный и холодный материал из земной коры в недра Земли в процессе субдукции.

Тепловой баланс Земли, измеряющий поток тепловой энергии из ядра в атмосферу, определяется мантийной конвекцией. Тепловой баланс Земли управляет большинством геологических процессов на Земле, хотя его выход энергии ничтожно мал по сравнению с солнечным излучением на поверхности.

Геологи спорят о том, является ли мантийная конвекция «полной» или «слоистой». Общемантийная конвекция описывает долгий, долгий процесс рециркуляции, включающий верхнюю мантию, переходную зону, нижнюю мантию и даже D’’. В этой модели мантия конвектируется в едином процессе. Субдуцированная плита литосферы может медленно соскальзывать в верхнюю мантию и падать в переходную зону из-за своей относительной плотности и прохлады. За миллионы лет он может погрузиться глубже в нижнюю мантию. Затем конвекционные потоки могут переносить горячий плавучий материал в D’’ обратно через другие слои мантии. Часть этого материала может даже снова появиться в виде литосферы, поскольку она выливается на земную кору в результате извержений вулканов или распространения по морскому дну.

В этой модели мантия конвектируется в едином процессе. Субдуцированная плита литосферы может медленно соскальзывать в верхнюю мантию и падать в переходную зону из-за своей относительной плотности и прохлады. За миллионы лет он может погрузиться глубже в нижнюю мантию. Затем конвекционные потоки могут переносить горячий плавучий материал в D’’ обратно через другие слои мантии. Часть этого материала может даже снова появиться в виде литосферы, поскольку она выливается на земную кору в результате извержений вулканов или распространения по морскому дну.

Конвекция в слоистой мантии описывает два процесса. Плюмы перегретого материала мантии могут пузыриться из нижней мантии и нагревать область в переходной зоне, прежде чем вернуться обратно. Выше переходной зоны на конвекцию может влиять тепло, переносимое из нижней мантии, а также дискретные конвекционные потоки в верхней мантии, вызванные субдукцией и распространением по морскому дну. Мантийные плюмы, исходящие из верхней мантии, могут прорываться сквозь литосферу в виде горячих точек.

Мантийные плюмы

Мантийный плюм представляет собой подъем перегретой породы из мантии. Мантийные плюмы, вероятно, являются причиной «горячих точек», вулканических регионов, не созданных тектоникой плит. Когда мантийный плюм достигает верхней мантии, он превращается в диапир. Этот расплавленный материал нагревает астеносферу и литосферу, вызывая извержения вулканов. Эти вулканические извержения вносят незначительный вклад в потери тепла недрами Земли, хотя основной причиной таких потерь тепла является тектоническая активность на границах плит.

Гавайская горячая точка посреди северной части Тихого океана расположена над мантийным плюмом. Поскольку Тихоокеанская плита движется в основном в северо-западном направлении, Гавайская горячая точка остается относительно неподвижной. Геологи считают, что это позволило гавайской горячей точке создать серию вулканов, от подводной горы Мэйдзи возрастом 85 миллионов лет недалеко от полуострова Камчатка в России до подводной горы Лоихи, подводного вулкана к юго-востоку от «Большого острова» на Гавайях. Лоихи, которому всего 400 000 лет, в конечном итоге станет самым молодым гавайским островом.

Лоихи, которому всего 400 000 лет, в конечном итоге станет самым молодым гавайским островом.

Геологи выявили два так называемых «суперплюма». Эти суперплюмы, или большие области с низкой скоростью сдвига (LLSVP), берут свое начало в расплавленном материале D’’. Тихоокеанский LLSVP влияет на геологию большей части южной части Тихого океана (включая гавайскую горячую точку). Африканский LLSVP влияет на геологию большей части юга и запада Африки.

Геологи считают, что на мантийные шлейфы может влиять множество различных факторов. Некоторые могут пульсировать, в то время как другие могут постоянно нагреваться. У некоторых может быть один диапир, а у других может быть несколько «стеблей». Одни мантийные плюмы могут возникать в середине тектонической плиты, другие могут быть «захвачены» зонами спрединга морского дна.

Некоторые геологи идентифицировали более тысячи мантийных плюмов. Некоторые геологи считают, что мантийных плюмов вообще не существует. Пока инструменты и технологии не позволят геологам более тщательно исследовать мантию, споры будут продолжаться.

Исследование мантии

Мантия никогда не исследовалась напрямую. Даже самое сложное буровое оборудование не выходит за пределы земной коры.

Ксенолиты Многие геологи изучают мантию, анализируя ксенолиты. Ксенолиты — это тип вторжения — камень, застрявший внутри другого камня. Ксенолиты, дающие больше всего информации о мантии, — это алмазы. Алмазы образуются в совершенно уникальных условиях: в верхней мантии не менее 150 километров (93 мили) под поверхностью. Выше глубины и давления углерод кристаллизуется в виде графита, а не алмаза. Алмазы выносятся на поверхность при эксплозивных извержениях вулканов, образуя «алмазные трубки» из горных пород, называемых кимберлитами и лампролитами. Сами по себе алмазы представляют для геологов меньший интерес, чем содержащиеся в некоторых из них ксенолиты. Эти интрузии представляют собой минералы из мантии, заключенные внутри твердого алмаза. Алмазные вторжения позволили ученым заглянуть на глубину до 700 километров (435 миль) под поверхность Земли — нижнюю мантию. Исследования ксенолитов показали, что породы в глубокой мантии, скорее всего, представляют собой плиты субдуцированного морского дна возрастом 3 миллиарда лет. Алмазные интрузии включают воду, океанические отложения и даже углерод. Сейсмические волны Большинство исследований мантии проводится путем измерения распространения ударных волн от землетрясений, называемых сейсмическими волнами. Сейсмические волны, измеряемые при исследованиях мантии, называются объемными волнами, потому что эти волны проходят через тело Земли. Скорость объемных волн зависит от плотности, температуры и типа породы. Есть два типа объемных волн: первичные волны, или P-волны, и вторичные волны, или S-волны. Р-волны, также называемые волнами давления, образуются в результате сжатия. Звуковые волны — это P-волны, а сейсмические P-волны — это слишком низкая частота, чтобы люди могли их услышать. S-волны, также называемые поперечными волнами, измеряют движение, перпендикулярное передаче энергии. S-волны не могут передаваться через жидкости или газы.

Исследования ксенолитов показали, что породы в глубокой мантии, скорее всего, представляют собой плиты субдуцированного морского дна возрастом 3 миллиарда лет. Алмазные интрузии включают воду, океанические отложения и даже углерод. Сейсмические волны Большинство исследований мантии проводится путем измерения распространения ударных волн от землетрясений, называемых сейсмическими волнами. Сейсмические волны, измеряемые при исследованиях мантии, называются объемными волнами, потому что эти волны проходят через тело Земли. Скорость объемных волн зависит от плотности, температуры и типа породы. Есть два типа объемных волн: первичные волны, или P-волны, и вторичные волны, или S-волны. Р-волны, также называемые волнами давления, образуются в результате сжатия. Звуковые волны — это P-волны, а сейсмические P-волны — это слишком низкая частота, чтобы люди могли их услышать. S-волны, также называемые поперечными волнами, измеряют движение, перпендикулярное передаче энергии. S-волны не могут передаваться через жидкости или газы. Приборы, размещенные по всему миру, измеряют эти волны, когда они достигают разных точек на поверхности Земли после землетрясения. Р-волны (первичные волны) обычно появляются первыми, а s-волны появляются вскоре после них. Обе объемные волны по-разному «отражаются» от разных типов горных пород. Это позволяет сейсмологам идентифицировать различные породы, присутствующие в земной коре и мантии глубоко под поверхностью. Например, сейсмические отражения используются для выявления скрытых нефтяных залежей глубоко под поверхностью. Внезапные предсказуемые изменения скоростей объемных волн называются «сейсмическими разрывами». Мохо представляет собой разрыв, обозначающий границу коры и верхней мантии. Так называемый «410-километровый разрыв» отмечает границу переходной зоны. Разрыв Гутенберга более известен как граница ядра и мантии (CMB). При реликтовом излучении S-волны, которые не могут продолжаться в жидкости, внезапно исчезают, а P-волны сильно преломляются или искривляются. Это предупреждает сейсмологов о том, что твердая и расплавленная структура мантии уступила место огненной жидкости внешнего ядра.

Приборы, размещенные по всему миру, измеряют эти волны, когда они достигают разных точек на поверхности Земли после землетрясения. Р-волны (первичные волны) обычно появляются первыми, а s-волны появляются вскоре после них. Обе объемные волны по-разному «отражаются» от разных типов горных пород. Это позволяет сейсмологам идентифицировать различные породы, присутствующие в земной коре и мантии глубоко под поверхностью. Например, сейсмические отражения используются для выявления скрытых нефтяных залежей глубоко под поверхностью. Внезапные предсказуемые изменения скоростей объемных волн называются «сейсмическими разрывами». Мохо представляет собой разрыв, обозначающий границу коры и верхней мантии. Так называемый «410-километровый разрыв» отмечает границу переходной зоны. Разрыв Гутенберга более известен как граница ядра и мантии (CMB). При реликтовом излучении S-волны, которые не могут продолжаться в жидкости, внезапно исчезают, а P-волны сильно преломляются или искривляются. Это предупреждает сейсмологов о том, что твердая и расплавленная структура мантии уступила место огненной жидкости внешнего ядра. Карты мантии Передовые технологии позволили современным геологам и сейсмологам составить карты мантии. Большинство карт мантии отображают сейсмические скорости, обнаруживая закономерности глубоко под поверхностью Земли. Ученые-геологи надеются, что сложные карты мантии смогут отображать объемные волны целых 6000 землетрясений с магнитудой не менее 5,5. Эти карты мантии могут идентифицировать древние плиты субдуктивного материала, а также точное положение и движение тектонических плит. Многие геологи считают, что карты мантии могут даже предоставить доказательства существования мантийных плюмов и их структуры.

Карты мантии Передовые технологии позволили современным геологам и сейсмологам составить карты мантии. Большинство карт мантии отображают сейсмические скорости, обнаруживая закономерности глубоко под поверхностью Земли. Ученые-геологи надеются, что сложные карты мантии смогут отображать объемные волны целых 6000 землетрясений с магнитудой не менее 5,5. Эти карты мантии могут идентифицировать древние плиты субдуктивного материала, а также точное положение и движение тектонических плит. Многие геологи считают, что карты мантии могут даже предоставить доказательства существования мантийных плюмов и их структуры.

Бурение до Мохо (разделение земной коры и мантии) является важной научной вехой, но, несмотря на десятилетия усилий, никому еще не удалось добиться успеха. В 2005 году ученые из проекта Integrated Ocean Drilling Project пробурили 1416 метров (4644 фута) ниже морского дна Северной Атлантики и заявили, что подошли всего к 305 метрам (1000 футов) от Мохо.

Ксенолиты

Многие геологи изучают мантию, анализируя ксенолиты. Ксенолиты — это тип вторжения — камень, застрявший внутри другого камня.

Ксенолиты — это тип вторжения — камень, застрявший внутри другого камня.

Ксенолиты, дающие больше всего информации о мантии, — это алмазы. Алмазы образуются в очень уникальных условиях: в верхней мантии, на глубине не менее 150 километров (93 мили) от поверхности. Выше глубины и давления углерод кристаллизуется в виде графита, а не алмаза. Алмазы выносятся на поверхность при эксплозивных извержениях вулканов, образуя «алмазные трубки» из горных пород, называемых кимберлитами и лампролитами.

Сами по себе алмазы представляют для геологов меньший интерес, чем ксенолиты, содержащиеся в некоторых из них. Эти интрузии представляют собой минералы из мантии, заключенные внутри твердого алмаза. Алмазные вторжения позволили ученым заглянуть на глубину до 700 километров (435 миль) под поверхность Земли — нижнюю мантию.

Исследования ксенолитов показали, что породы глубокой мантии, скорее всего, представляют собой плиты субдуцированного морского дна возрастом 3 миллиарда лет. Алмазные интрузии включают воду, океанические отложения и даже углерод.

Алмазные интрузии включают воду, океанические отложения и даже углерод.

Сейсмические волны

Большинство исследований мантии проводится путем измерения распространения ударных волн от землетрясений, называемых сейсмическими волнами. Сейсмические волны, измеряемые при исследованиях мантии, называются объемными волнами, потому что эти волны проходят через тело Земли. Скорость объемных волн зависит от плотности, температуры и типа породы.

Существует два типа объемных волн: первичные волны, или P-волны, и вторичные волны, или S-волны. Р-волны, также называемые волнами давления, образуются в результате сжатия. Звуковые волны — это P-волны, а сейсмические P-волны — это слишком низкая частота, чтобы люди могли их услышать. S-волны, также называемые поперечными волнами, измеряют движение, перпендикулярное передаче энергии. S-волны не могут передаваться через жидкости или газы.

Приборы, размещенные по всему миру, измеряют эти волны, когда они достигают различных точек на поверхности Земли после землетрясения. Р-волны (первичные волны) обычно появляются первыми, а s-волны появляются вскоре после них. Обе объемные волны по-разному «отражаются» от разных типов горных пород. Это позволяет сейсмологам идентифицировать различные породы, присутствующие в земной коре и мантии глубоко под поверхностью. Например, сейсмические отражения используются для выявления скрытых нефтяных залежей глубоко под поверхностью.

Р-волны (первичные волны) обычно появляются первыми, а s-волны появляются вскоре после них. Обе объемные волны по-разному «отражаются» от разных типов горных пород. Это позволяет сейсмологам идентифицировать различные породы, присутствующие в земной коре и мантии глубоко под поверхностью. Например, сейсмические отражения используются для выявления скрытых нефтяных залежей глубоко под поверхностью.

Внезапные предсказуемые изменения скоростей объемных волн называются «сейсмическими разрывами». Мохо представляет собой разрыв, обозначающий границу коры и верхней мантии. Так называемый «410-километровый разрыв» отмечает границу переходной зоны.

Разрыв Гутенберга более известен как граница ядра и мантии (CMB). При реликтовом излучении S-волны, которые не могут продолжаться в жидкости, внезапно исчезают, а P-волны сильно преломляются или искривляются. Это предупреждает сейсмологов о том, что твердая и расплавленная структура мантии уступила место огненной жидкости внешнего ядра.

Карты мантии

Передовые технологии позволили современным геологам и сейсмологам создавать карты мантии. Большинство карт мантии отображают сейсмические скорости, обнаруживая закономерности глубоко под поверхностью Земли.

Ученые-геологи надеются, что сложные карты мантии смогут отображать объемные волны 6000 землетрясений магнитудой не менее 5,5. Эти карты мантии могут идентифицировать древние плиты субдуктивного материала, а также точное положение и движение тектонических плит. Многие геологи считают, что карты мантии могут даже предоставить доказательства существования мантийных плюмов и их структуры.

Краткий факт

Активная мантия Земли Земля — единственная планета в нашей Солнечной системе с постоянно активной мантией. Меркурий и Марс имеют твердые, неподвижные внутренние структуры. Венера имеет активную мантию, но строение ее коры и атмосферы не позволяет ей очень часто менять венерианский ландшафт.

Быстрый факт

Взрывное исследование Взрывы, как и землетрясения, вызывают сейсмические волны. Объемные волны от мощных ядерных взрывов могли дать ключ к пониманию недр Земли, но такие сейсмические исследования запрещены в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Объемные волны от мощных ядерных взрывов могли дать ключ к пониманию недр Земли, но такие сейсмические исследования запрещены в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Краткий факт

Проводимость мантии Некоторые карты мантии отображают электрическую проводимость, а не сейсмические волны. Нанеся на карту нарушения электрических паттернов, ученые помогли определить скрытые «резервуары» воды в мантии.

Статьи и профили

National Geographic Science: глубоко в земной мантии обнаружен новый слой магмы? National Science Foundation: магма в земной мантии образовалась глубже, чем когда-то думалиLiveScience: внутри Земли обнаружен огромный океанКолумбийский университет: введение в науки о Земле — доказательства существования внутренней Земли Структура и составНациональные академии: Project Mohole

Учебное содержание

Служба национальных парков США: Тектоника плит — объединяющая теория геологии

Статья

Геологическая служба США: Внутренняя часть ЗемлиMantlePlumes. org: Обсуждение происхождения «горячей точки» вулканизма

org: Обсуждение происхождения «горячей точки» вулканизма

Поиски длиной в десятилетия для бурения мантии Земли может вскоре стать прибыльным делом | Наука

Буровое долото, которое экспедиция Atlantis Bank сломала в начале операции. Три из четырех «конусов», используемых для рытья ямы, отломились. Бенуа Ильдефонс 900:02 Ранней весной 1961 года группа геологов начала бурение скважины на морском дне у тихоокеанского побережья Нижней Калифорнии. Экспедиция, первая в своем роде, была начальной фазой проекта, предназначенного для пробивания земной коры и достижения нижележащей мантии. Мало ли они знали, что их усилия вскоре будут омрачены, когда Джон Ф. Кеннеди начал гонку на Луну в мае того же года. К концу 1972 года, после того как были потрачены миллиарды долларов и благодаря коллективным усилиям тысяч ученых и инженеров, шесть миссий «Аполлон» приземлились на спутнике Земли и доставили домой более 841 фунта лунных пород и почвы.

Между тем, земные геологи, мечтавшие заглянуть внутрь Земли, остались с остатками различных программ благодаря сокращению бюджета.

С 1960-х годов исследователи пытались пробурить мантию Земли, но пока безуспешно. Некоторые попытки не увенчались успехом из-за технических проблем; другие стали жертвами разного рода неудач, включая, как выяснилось постфактум, выбор неподходящих мест для бурения. Тем не менее, эти усилия показали, что технология и опыт бурения до мантии существуют. И теперь первая фаза самой последней попытки достичь этой важной части нашей планеты – это бурение через тонкий участок океанической коры в юго-западной части Индийского океана.

Не волнуйтесь: когда бурильщики в конце концов пробьют мантию, горячая расплавленная порода не потечет через отверстие и не выльется на морское дно при извержении вулкана. По словам Холли Гивен, геофизика из Океанографического института Скриппса в Сан-Диего, хотя мантийные породы действительно текут, они делают это со скоростью, близкой к скорости роста ногтя.

Мантия — самая большая часть этой планеты, которую мы называем домом, но ученые знают о ней относительно немного благодаря прямому анализу. Тонкий слой земной коры, на котором мы живем, составляет около одного процента объема Земли. Внутреннее и внешнее ядро — твердые и жидкие массы, состоящие в основном из железа, никеля и других плотных элементов — занимают лишь 15 процентов объема планеты. Мантия, которая находится между внешним ядром и корой, составляет примерно 68 процентов массы планеты и колоссальные 85 процентов ее объема.

Думайте о мантии как о лавовой лампе размером с планету, где материал нагревается на границе ядра и мантии, становится менее плотным и поднимается плавучими шлейфами к нижнему краю земной коры, а затем течет по этому потолку, пока не остынет и опускается обратно к ядру. Циркуляция в мантии исключительно вялая: согласно одной оценке, путь от коры к ядру и обратно может занять до 2 миллиардов лет.

Получение нетронутого куска мантии важно, потому что это поможет ученым-планетологам лучше установить сырье, из которого образовалась Земля, когда наша Солнечная система была молода. «Это было бы достоверной информацией о том, из чего сделан мир», — говорит Гивен. По ее словам, его состав также даст представление о том, как первоначально сформировалась Земля и как она превратилась в многослойную сферу, в которой мы живем сегодня.

«Это было бы достоверной информацией о том, из чего сделан мир», — говорит Гивен. По ее словам, его состав также даст представление о том, как первоначально сформировалась Земля и как она превратилась в многослойную сферу, в которой мы живем сегодня.

Ученые могут многое сделать о мантии даже без образца. Скорости и пути сейсмических волн, генерируемых землетрясениями, проходящих через планету, дают представление о плотности, вязкости и общих характеристиках мантии, а также о том, как эти свойства меняются от места к месту. Как и скорость, с которой земная кора поднимается вверх после того, как ее отягощают массивные ледяные щиты, которые недавно (в геологических терминах) растаяли.

Измерения магнитного и гравитационного полей нашей планеты дают еще больше информации, сужая круг типов полезных ископаемых, которые могут быть найдены в глубине, говорит Уолтер Манк, физик-океанограф из Скриппса. Ученый, сейчас 98, был частью небольшой группы исследователей, которая впервые пришла к идее бурения мантии в 1957 году. Но эти косвенные методы могут сказать ученому очень мало, отмечает он. «Ничто не заменит иметь в руках кусок того, что вы хотите проанализировать».

Но эти косвенные методы могут сказать ученому очень мало, отмечает он. «Ничто не заменит иметь в руках кусок того, что вы хотите проанализировать».

Исследователи do держат в руках образцы мантии, но они не в первозданном виде. Некоторые из них представляют собой глыбы горных пород, вынесенные на поверхность Земли извергающимися вулканами. Другие были подняты вверх из-за смятых столкновений между тектоническими плитами. Третьи поднялись на морское дно вдоль медленно расширяющихся срединно-океанических хребтов, говорят геологи Генри Дик и Крис Маклауд. Дик из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе и Маклауд из Кардиффского университета в Уэльсе являются соруководителями экспедиции по глубокому бурению, которая только что завершилась в юго-западной части Индийского океана.

Все нынешние образцы мантии были изменены процессами, которые привели их к поверхности Земли, воздействию атмосферы или погружению в морскую воду на продолжительные периоды времени – возможно, всем вышеперечисленным. Те образцы мантии, подвергшиеся воздействию воздуха и воды, вероятно, потеряли некоторые из своих более легко растворяющихся исходных химических элементов.

Те образцы мантии, подвергшиеся воздействию воздуха и воды, вероятно, потеряли некоторые из своих более легко растворяющихся исходных химических элементов.

Отсюда большое желание получить незапятнанный кусок мантии, говорит Дик. Получив доступ, ученые могли проанализировать общий химический состав образца, а также его минералогию, оценить плотность породы и определить, насколько легко она проводит тепло и сейсмические волны. Результаты можно сравнить со значениями, полученными из косвенных измерений, подтверждая или оспаривая эти методы.

Бурение до мантии также позволит геологам взглянуть на то, что они называют разрывом Мохоровичича, или сокращенно Мохо. Над этой загадочной зоной, названной в честь хорватского сейсмолога, открывшего ее в 1909 году, сейсмические волны распространяются со скоростью около 7 км/с, что соответствует скорости распространения волн через базальт или остывшую лаву. Ниже Мохо волны распространяются со скоростью около 5 миль в секунду, что аналогично скорости, с которой они проходят через магматическую породу с низким содержанием кремнезема, называемую перидотитом. Мохо обычно находится на глубине от 3 до 6 миль ниже дна океана и на расстоянии от 12 до 56 миль под континентами.

Мохо обычно находится на глубине от 3 до 6 миль ниже дна океана и на расстоянии от 12 до 56 миль под континентами.

Эта зона долгое время считалась границей коры и мантии, где материал постепенно остывает и прилипает к вышележащей коре. Но некоторые лабораторные исследования предполагают, что Мохо представляет собой зону, где вода, просачивающаяся из вышележащей коры, вступает в реакцию с мантийными перидотитами, создавая тип минерала, называемый серпентином. Эта возможность захватывающая, предполагают Дик и Маклауд. Геохимические реакции, которые производят серпентин, также производят водород, который затем может реагировать с морской водой с образованием метана, источника энергии для некоторых типов бактерий. Или, отмечают исследователи, Мохо может быть чем-то совершенно неизвестным науке.

Ключ к разгадке секретов мантии — найти правильное место для бурения. Материал мантии поднимается на дно океана на срединно-океанических хребтах, где тектонические плиты медленно раздвигаются. Но эти образцы просто не годятся. Работа через несколько миль коры под дном океана значительно изменила материал, сделав образец мантии нерепрезентативным для того, что находится глубоко внутри Земли. И бурение глубже на одном из этих гребней также проблематично, говорит Дик. «На океанском хребте или его ближайших склонах кора слишком горячая, чтобы бурить больше одного-двух километров».

Но эти образцы просто не годятся. Работа через несколько миль коры под дном океана значительно изменила материал, сделав образец мантии нерепрезентативным для того, что находится глубоко внутри Земли. И бурение глубже на одном из этих гребней также проблематично, говорит Дик. «На океанском хребте или его ближайших склонах кора слишком горячая, чтобы бурить больше одного-двух километров».

Итак, он и его коллеги ведут бурение на участке в юго-западной части Индийского океана под названием Атлантис-Бэнк, который находится примерно в 808 милях к юго-востоку от Мадагаскара. По словам Дик, многие факторы делают это место отличным местом для бурения экспедиции.

Структурный геолог Карлотта Феррандо исследует некоторые керны на наличие трещин и жил, которые могут сказать ей, были ли деформированы породы. Билл Кроуфорд, IODP JRSO Крошечные, деформированные минеральные зерна в этом образце нижней коры, тонко нарезанные и зажатые между материалами так, что они пропускают поляризованный свет, свидетельствуют о том, как частично расплавленная порода сжималась и растягивалась, поднимаясь к морскому дну на берегу Атлантиды. Билл Кроуфорд, Международная программа открытия океана

Геолог Джеймс Натланд (слева) и соруководители экспедиции Генри Дик (в центре) и Крис Маклауд (справа) изучают то, что, по мнению команды, является самым широким керном, когда-либо извлеченным в рамках программы океанского бурения.

Бенуа Ильдефонс, IODP

Билл Кроуфорд, Международная программа открытия океана

Геолог Джеймс Натланд (слева) и соруководители экспедиции Генри Дик (в центре) и Крис Маклауд (справа) изучают то, что, по мнению команды, является самым широким керном, когда-либо извлеченным в рамках программы океанского бурения.

Бенуа Ильдефонс, IODP Во-первых, этот участок морского дна размером с Денвер расположен на поверхности океанской коры, возраст которой составляет около 11 миллионов лет, что делает его достаточно прохладным для бурения. Во-вторых, вершина берега представляет собой плато площадью 9,7 квадратных миль, которое находится в пределах 2300 футов от поверхности океана. Это делает касание дна океана там, в отличие от морского дна глубиной 3,7 мили поблизости, не составляет труда. Сильные океанские течения в этом районе предотвратили скопление отложений на морском дне, из-за чего земная кора была в значительной степени обнажена. Он также относительно тонкий — предыдущая сейсмическая съемка этого района показала, что кора имеет толщину всего 1,6 мили.

Он также относительно тонкий — предыдущая сейсмическая съемка этого района показала, что кора имеет толщину всего 1,6 мили.

Более того, океаническая кора под банкой Атлантис сформировалась на участке срединно-океанического хребта, где верхние слои формирующейся коры распространялись в одном направлении от рифта, а нижние — в другом. Ученые пока не уверены, как и почему это произошло. Но из-за этого так называемого асимметричного спрединга, который, вероятно, происходит на значительной части срединно-океанических хребтов мира, Atlantis Bank не покрыт хрупкими слоями верхней коры, которые могут разрушиться и упасть в отверстие во время бурения. , — говорит Дик. Такой мусор может повредить буровое долото или привести к его заклиниванию, а также затруднить вымывание более мелких кусков породы и бурового раствора из скважины.

Несмотря на преимущества бурения в Atlantis Bank, экспедиция потерпела неудачу, характерную для многих проектов бурения в океане. Проблемы с загрузкой корабля задержали отплытие команды из Коломбо, Шри-Ланка, на день. Оказавшись на месте, команда сломала буровое долото, но прежде чем они смогли выловить осколки из скважины, им пришлось собраться и доставить больного члена экипажа на север, в сторону Маврикия, чтобы встретить приземлившийся вертолет для медицинской эвакуации. Корабль под названием JOIDES Resolution, вернулся после почти недели отсутствия, а затем ему пришлось потратить пару дней, используя сильный магнит, чтобы попытаться восстановить осколки сломанного сверла.

Оказавшись на месте, команда сломала буровое долото, но прежде чем они смогли выловить осколки из скважины, им пришлось собраться и доставить больного члена экипажа на север, в сторону Маврикия, чтобы встретить приземлившийся вертолет для медицинской эвакуации. Корабль под названием JOIDES Resolution, вернулся после почти недели отсутствия, а затем ему пришлось потратить пару дней, используя сильный магнит, чтобы попытаться восстановить осколки сломанного сверла.

Они так и не нашли недостающие части. Но во время последней попытки использовать сильный вакуум, чтобы попытаться проглотить их, экспедиция вернула то, что может быть самым большим из когда-либо извлеченных кусков океанской коры. Цилиндр из темной крупнозернистой породы, называемой габбро, имеет 7 дюймов в поперечнике — в три раза больше обычного размера — и 20 дюймов в длину.

Целевая глубина группы для этой экспедиции составляла 4265 футов в земной коре, едва ли на полпути к мантии. К сожалению, по состоянию на 22 января бурение достигло глубины только 2330 футов под морским дном.

К тому времени, когда эта статья будет опубликована, в Atlantis Bank будут завершены буровые работы для этой части проекта. Будем надеяться, что второй, уже одобренный этап миссии завершит задачу и подключится к мантии. Но это может быть от двух до пяти лет. По словам Дик, конкуренция за судовое время со стороны других команд, желающих бурить в других частях мира, очень жесткая.

Однако научная группа не уйдет с первого этапа этого проекта с пустыми руками, говорит Маклауд. Восстановление образцов со всей земной коры также важно. «Мы понятия не имеем, каков основной состав океанической коры в любой точке земного шара», — говорит Дик. По его словам, породы нижней коры, ранее извлеченные из других участков глубокого бурения, оказались совсем не такими, как ожидали исследователи.

Проект Atlantis Bank позволит изучить химический состав нижних слоев земной коры. А полный профиль по всему слою помог бы ученым понять, как там химически и физически трансформируются магмы, в том числе, как мантийные породы кристаллизуются и прикрепляются к нижней поверхности земной коры.

Как только исследователи наконец получат свой образец мантии, другие команды смогут присоединиться к проекту и провести собственные эксперименты, говорит Маклауд. «Будущие экспедиции могут сбрасывать инструменты в дыру на долгие годы». Например, сейсмологи могут отправлять датчики в яму глубиной в несколько миль, а затем напрямую измерять скорости сейсмических волн, пульсирующих в земной коре, вместо того, чтобы выводить их с помощью лабораторных испытаний на небольших образцах горных пород. Исследователи также могут опустить в отверстие ряд датчиков температуры, чтобы измерить поток тепла из недр нашей планеты.

Несомненно, образцы океанской коры и мантии, в конечном счете извлеченные из банка Атлантис, а также данные, собранные из оставленной после себя дыры, будут занимать геологов и геофизиков на десятилетия вперед. Но терпение — это добродетель, и выжидание — это то, чем Дик, Маклауд и их коллеги-геофизики занимались десятилетиями.

Примечание редактора: Эта статья была обновлена, чтобы исправить атрибуцию сейсморазведки Atlantis Bank.

Участковые педиатры стараются, чтобы невакцинированные дети все же получили

прививку к году. Но в течение года эти дети могут заболеть туберкулезом.

Участковые педиатры стараются, чтобы невакцинированные дети все же получили

прививку к году. Но в течение года эти дети могут заболеть туберкулезом.