СОНОМЕД 250 — -Телеметрические фетальные мониторы

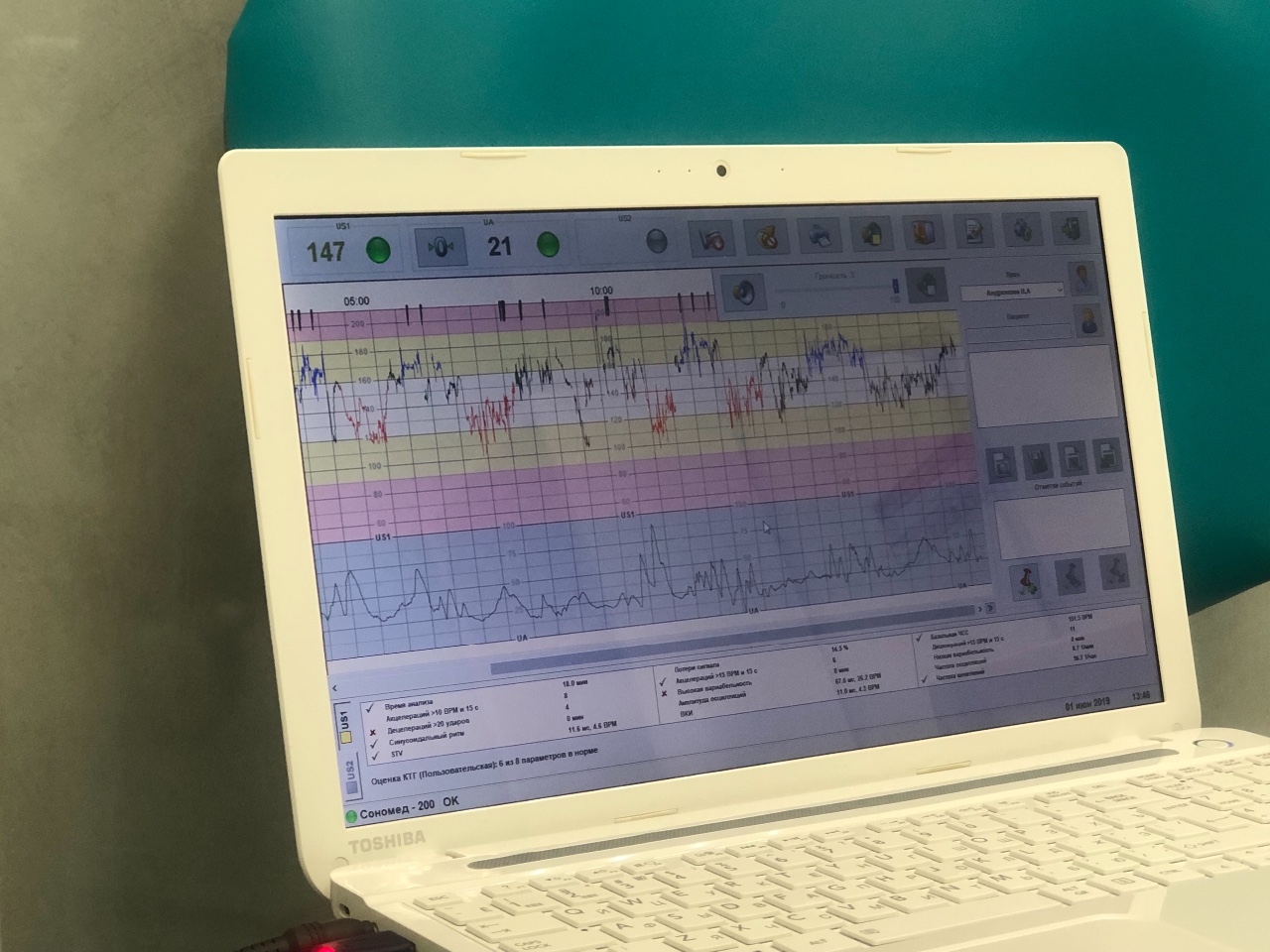

СОНОМЕД 250 — телеметрический фетальный монитор предназначен для проведения кардиотокографических обследований для одно/двуплодной беременности как в антенатальный так и в интранатальный период.Основные характеристики

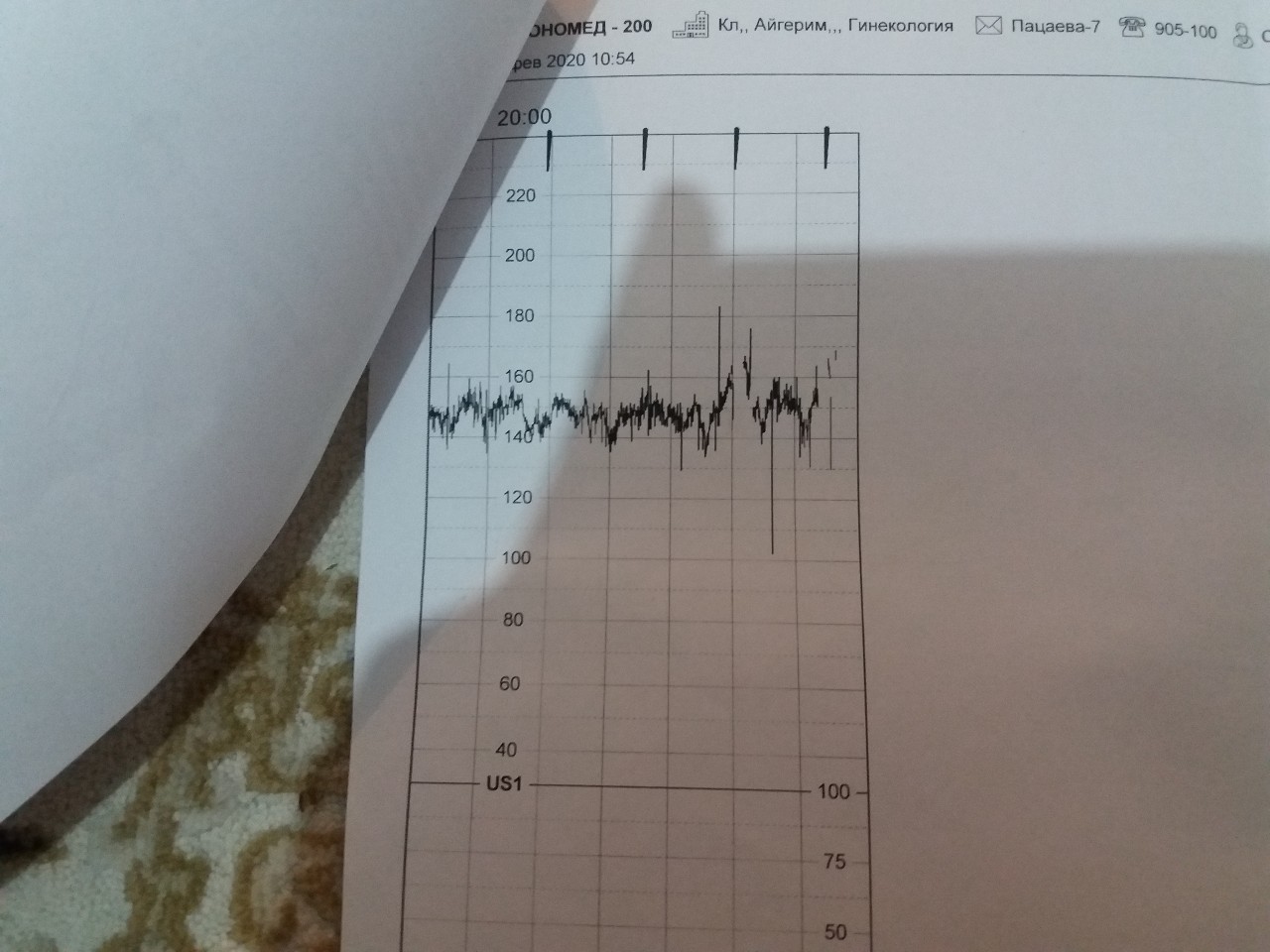

- Формирование ЧСС кривой «от удара к удару»

- 3 диапазона регистрации ЧСС 30-210, 30-240, 30-300

- Фиксация основных элементов кардиотокограммы(КТГ) при автоматическом анализе (акцелерации, децелерации, эпизоды высокой вариабельности, значения вариабельности)

- 3 алгоритма анализа состояния плода

- Цветовая маркировка элементов КТГ для обеспечения контроля

- Архив данных для хранения результатов и оценки временной динамики состояния плода

Сбор и передача данных

Фетальный монитор СОНОМЕД 250 представляет собой новый тип ФМ, в котором функция сбора данных при проведении кардиотокографии вынесена в отдельный модуль – мобильный регистратор. Полученные после обработки данные передаются на станцию (компьютер с сенсорным экраном) по беспроводному каналу для отображения, анализа и архивации.

Можно выделить два основных варианта проведения КТГ диагностики:

- регистрация, когда передача данных на станцию осуществляется во время диагностики;

- накопление, когда полученные данные сохраняются во внутренней памяти регистратора и передаются на станцию после окончания диагностики.

Вариант работы в режиме накопления аналогичен работе холтеровских регистраторов данных и позволяет проводить диагностику в любых условиях с передачей данных эксперту для последующего анализа по беспроводному каналу (смартфон/компьютер) . Таким образом можно также обеспечить дистанционное сопровождение беременности.

Суть метода кардиотокографии

Методика кардиотокографии(КТГ) предназначена для оценки состояния плода. Для оценки состояния плода используются показания ультразвукового (1 или 2-х) и тензометрического датчиков, которые используются для получения кривой частоты сердечных сокращений(ЧСС) плода и кривой маточных сокращений. В соответствие с КТГ методикой оценка состояния осуществляется на основании анализа обеих кривых (ЧСС и маточной кривой). Для измерения ЧСС УЗ датчик помещают на переднюю брюшную стенку матери в то место, где обеспечивается максимальная слышимость сердечных тонов плода. Датчик излучает ультразвуковой сигнал(УЗ) и принимает отраженный сигнал от сердца плода. После пороговой и автокорреляционной обработки полученного УЗ сигнала вычисляется ЧСС плода. Современные фетальные мониторы используют низкочастотные УЗ датчики с частотой 1 МГц, обеспечивающие наилучшее проникновение ультразвука, однако на рынке встречаются также ФМ с датчиками и 1.5 МГц и даже 2.0 МГц. Для определения мышечных сокращения матки тензометрический датчик укрепляют в области дна матки. Во время мышечных сокращений происходит воздействие на чувствительный элемент датчика и таким образом фиксируется токо кривая.

В соответствие с КТГ методикой оценка состояния осуществляется на основании анализа обеих кривых (ЧСС и маточной кривой). Для измерения ЧСС УЗ датчик помещают на переднюю брюшную стенку матери в то место, где обеспечивается максимальная слышимость сердечных тонов плода. Датчик излучает ультразвуковой сигнал(УЗ) и принимает отраженный сигнал от сердца плода. После пороговой и автокорреляционной обработки полученного УЗ сигнала вычисляется ЧСС плода. Современные фетальные мониторы используют низкочастотные УЗ датчики с частотой 1 МГц, обеспечивающие наилучшее проникновение ультразвука, однако на рынке встречаются также ФМ с датчиками и 1.5 МГц и даже 2.0 МГц. Для определения мышечных сокращения матки тензометрический датчик укрепляют в области дна матки. Во время мышечных сокращений происходит воздействие на чувствительный элемент датчика и таким образом фиксируется токо кривая.

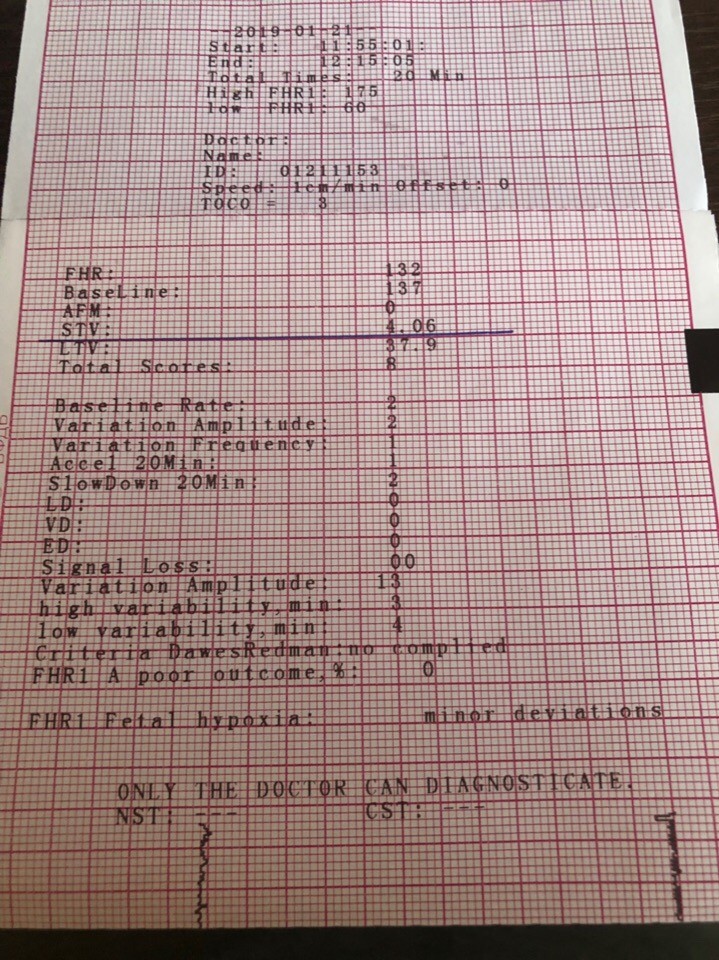

В соответствие с КТГ методикой оценка состояния осуществляется на основании анализа обеих кривых — ЧСС и маточной. Первоначально, при появлении первых фетальных мониторов, анализ осуществлялся только на основании визуальной оценки ЧСС и токо кривых, а точность и качество определялось опытом и уровнем проводившего его эксперта. Однако, по мере развития методики, накопления статистических данных и усовершенствования ФМ возникли алгоритмы автоматического анализа, обеспечивающие точную и объективную оценку состояния плода. Современные фетальные мониторы экспертного класса обеспечивают объективную оценку состояния плода благодаря построению точной ЧСС кривой («кривая от удара к удару») и последующего анализа с помощью встроенного алгоритма. На сегодняшний день существует несколько алгоритмов автоматического анализа: Фишера-Кребса (Fisher-Krebbs), Доуса-Редмана (Dawes-Redman), ФИГО (FIGO). Основой точной и объективной диагностики при кардиотокографии является

Первоначально, при появлении первых фетальных мониторов, анализ осуществлялся только на основании визуальной оценки ЧСС и токо кривых, а точность и качество определялось опытом и уровнем проводившего его эксперта. Однако, по мере развития методики, накопления статистических данных и усовершенствования ФМ возникли алгоритмы автоматического анализа, обеспечивающие точную и объективную оценку состояния плода. Современные фетальные мониторы экспертного класса обеспечивают объективную оценку состояния плода благодаря построению точной ЧСС кривой («кривая от удара к удару») и последующего анализа с помощью встроенного алгоритма. На сегодняшний день существует несколько алгоритмов автоматического анализа: Фишера-Кребса (Fisher-Krebbs), Доуса-Редмана (Dawes-Redman), ФИГО (FIGO). Основой точной и объективной диагностики при кардиотокографии является

- точное и правильное построение ЧСС кривой (кривая от удара к удару — “beat to beat”),

- применение автоматического анализа для оценки полученных данных.

Отечественные фетальные мониторы СОНОМЕД в полной мере обеспечивают оба этих условия, что позволяет отнести их к ФМ экспертного класса.

При этом конкурентная цена дает возможность закупать мониторы СОНОМЕД не только крупным мед.учреждениям (перинатальным центрам, роддомам), но и небольшим медицинским центрам, женским консультациям, ФАПам и т.д., поднимая на новый уровень качество КТГ диагностики.

Про ктг – кардиотокограмму. акцелерации при ктг норма

Выложила 3 статьи разных авторов. Извините, если информация внутри каждой из них повторяется.

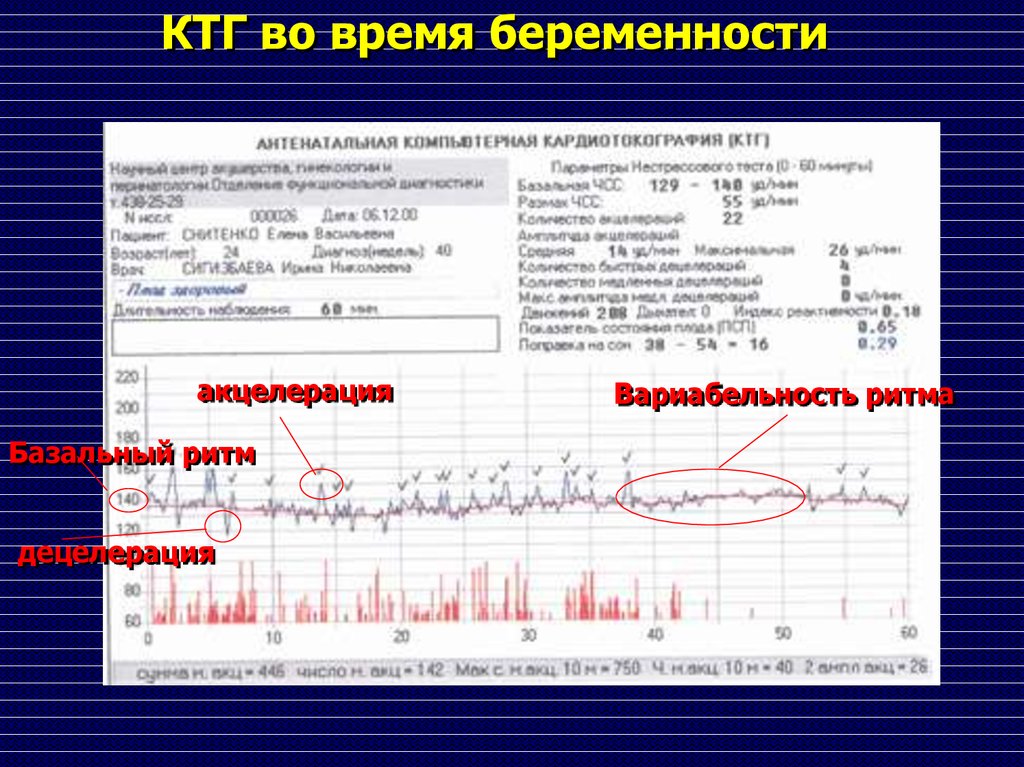

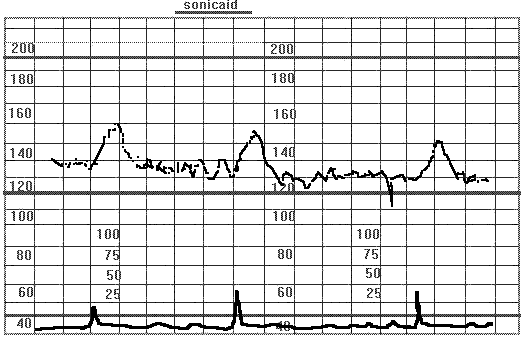

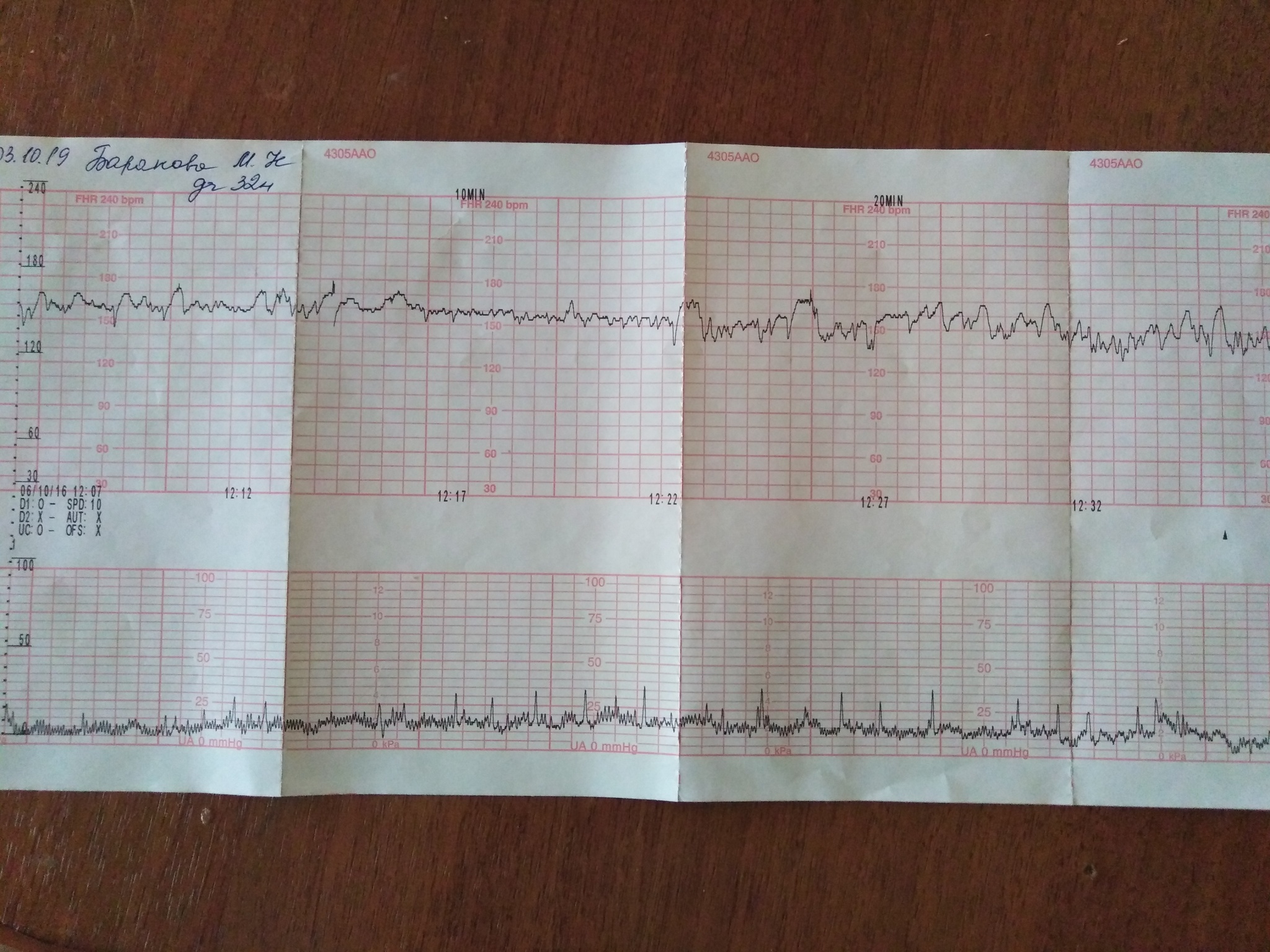

В настоящее время кардиотокография является, наряду с УЗИ, ведущим методом оценки состояния плода. Различают непрямую (наружную) и прямую (внутреннюю) КТГ. Во время беременности используется только непрямая КТГ. Современная кардитокограмма представляет собой две кривые, совмещенные по времени – одна из них отражает частоту сердечных сокращений плода, другая – маточную активность. Кроме того, современные фетальные мониторы снабжены приспособлением для графической регистрации движений плода.

Получение информации о сердечной деятельности плода осуществляется при помощи специального ультразвукового датчика, принцип работы которого основан на эффекте Доплера.

Большинство авторов считают, что надежная информация о состоянии плода при использовании этого метода может быть получена только в III триместре беременности, с 32-34 недель. Именно к этому времени достигает зрелости миокардиальный рефлекс и все другие проявления жизнедеятельности плода, оказывающие влияние на характер его сердечной деятельности, в частности, становление цикла активности и покоя плода.

Ведущим при оценке состояния плода при использовании КТГ является активный период, поскольку изменения сердечной деятельности в период покоя аналогичны тем, которые наблюдаются при нарушении его состояния. Поэтому запись необходимо продолжать не менее 40 минут, т.к. фаза покоя плода в среднем составляет 15-30, реже до 40 минут.

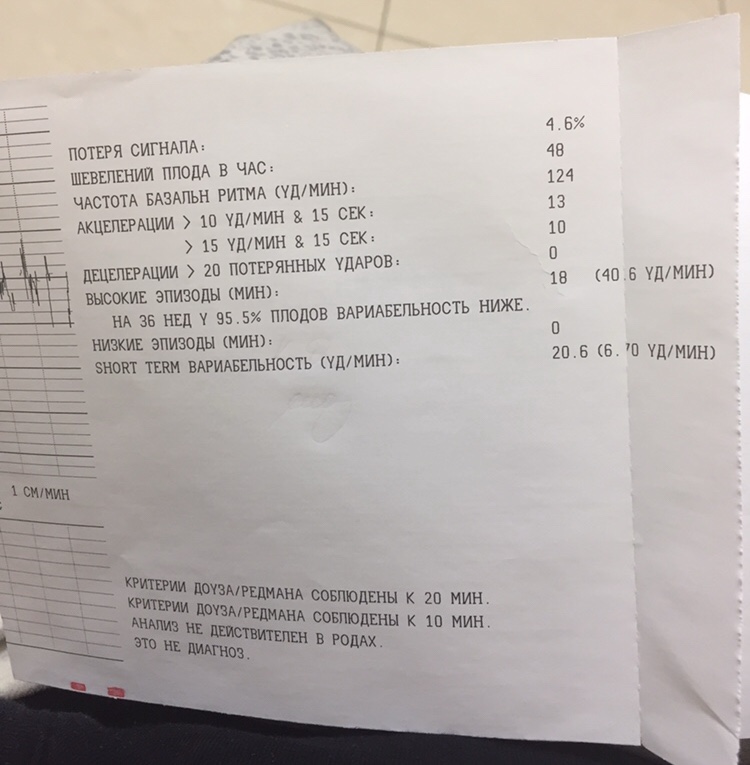

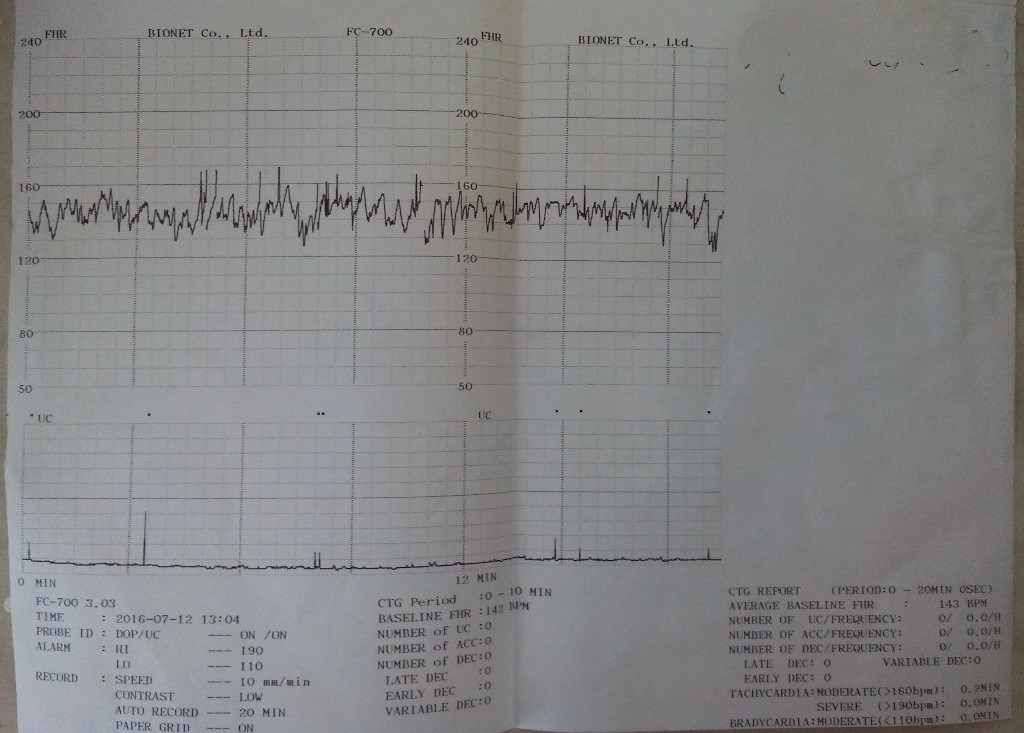

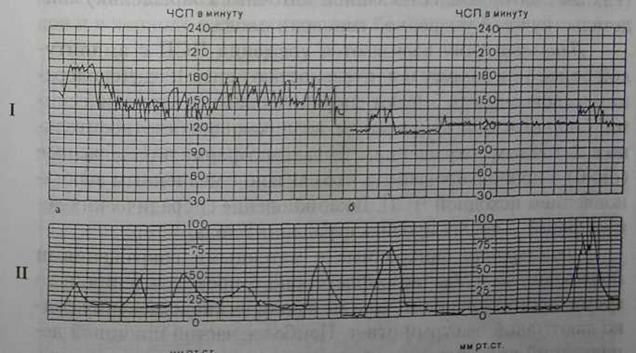

При анализе кардиотокограмм последовательно анализируют величину базальной частоты сердечных сокращений, амплитуду мгновенных осцилляций, амплитуду медленных акцелераций, наличие и выраженность децелераций, двигательную активность плода.

Базальный ритм

Под базальным ритмом понимают среднюю частоту сердечных сокращений плода, сохраняющуюся неизменной за период, равный 10 мин и более. При этом акцелерации и децелерации не учитываются. При физиологическом состоянии плода частота сердечных сокращений подвержена постоянным небольшим изменениям, что обусловлено реактивностью автономной системы сердца плода.

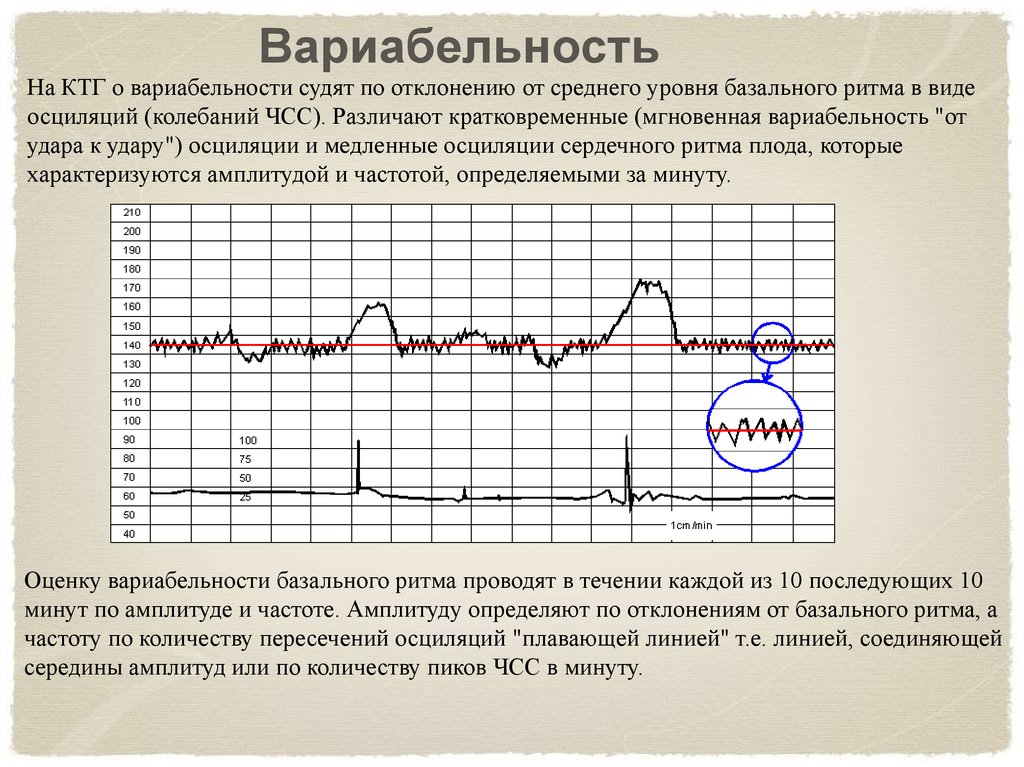

Вариабельность сердечного ритма

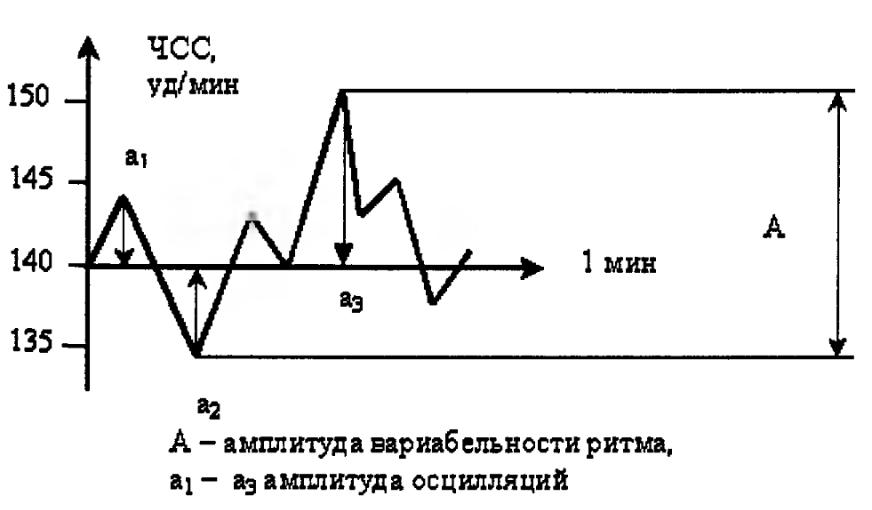

О вариабельности сердечного ритма судят по наличию мгновенных осцилляций. Они представляют собой отклонения ЧСС от среднего базального уровня. Подсчет осцилляций производится на участках, где нет медленных акцелераций. Подсчет количества осцилляций при визуальной оценке КТГ практически невозможен. Поэтому при анализе КТГ обычно ограничиваются подсчетом амплитуды мгновенных осцилляций. Различают низкие осцилляции (менее 3 сердечных сокращений в минуту), средние (3-6 в мин.) и высокие осцилляции (более 6 сердечных сокращений в минуту).

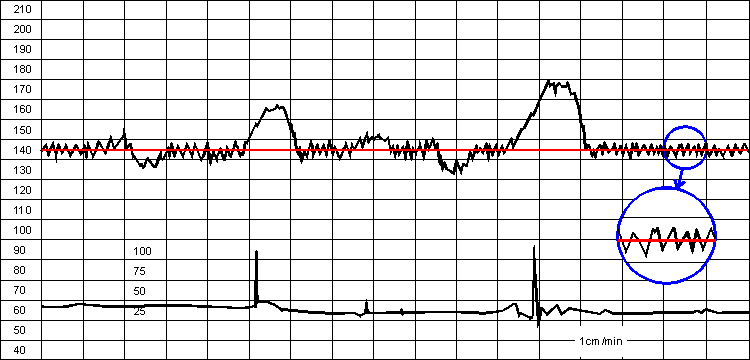

Оссиляции

Особое внимание при анализе КТГ обращают на наличие медленных осцилляций. Подсчитывают их количество, амплитуду и продолжительность. В зависимости от амплитуды медленных акцелераций различают следующие варианты КТГ: немой, или монотонный тип характеризуется низкой амплитудой осцилляций (0-5 уд/мин), слегка ундулирующий или переходный (6-10 уд/мин), ундулирующий или волнообразный (11-25 уд/мин), сальтаторный или скачущий (более 25 уд/мин). Наличие двух первых вариантов ритма обычно свидетельствует о нарушении состояния плода, ундулирующего о хорошем состоянии плода, сальтаторного – об обвитии пуповиной.

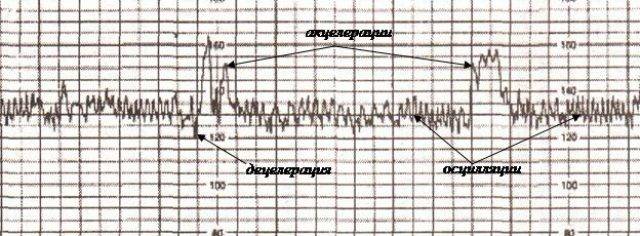

Акселерация

По форме акцелерации могут быть разнообразными (вариабельными) или похожими друг на друга (униформными). Появление на КТГ вариабельных спорадических акцелераций является наиболее достоверным признаком удовлетворительного состояния плода и с высокой вероятностью свидетельствует об отсутствии тяжелого ацидоза и гипоксического состояния плода. В то же время регистрация униформных периодических акцелераций, как бы повторяющих по форме маточные сокращения, свидетельствует об умеренной гипоксии плода, особенно в сочетании с тахикардией.

По форме акцелерации могут быть разнообразными (вариабельными) или похожими друг на друга (униформными). Появление на КТГ вариабельных спорадических акцелераций является наиболее достоверным признаком удовлетворительного состояния плода и с высокой вероятностью свидетельствует об отсутствии тяжелого ацидоза и гипоксического состояния плода. В то же время регистрация униформных периодических акцелераций, как бы повторяющих по форме маточные сокращения, свидетельствует об умеренной гипоксии плода, особенно в сочетании с тахикардией.Децелерации Помимо осцилляций и акцелераций, при расшифровке КТГ обращают внимание на децелерации (замедления ЧСС). Под децелерациями понимают эпизоды замедления ЧСС на 15 сердечных сокращений и более и продолжительностью 15 сек. и более. Децелерации обычно возникают в ответ на сокращения матки или движения плода. Метод кардиотокографии обеспечивает одновременную регистрацию и запись на диаграммную ленту изменений во времени сердечного (кардио-) ритма плода и сократительной (токо-) активности матки.

Один из самых первых кардиотокографов – аппаратов для записи КТГ, выпускавшихся американской компанией Хьюлет-Паккард в середине 70-х годов, был основан на акустической (фонокардиографической) регистрации тонов сердца плода. Однако вскоре стало ясно, что этот способ регистрации обладает низкой чувствительностью. В дальнейшем все КТГ-аппараты создавались на принципах допплеровской ультразвуковой локации движений клапанов сердца плода. Электронная система, встроенная в КТГ-аппарат, переводит последовательность допплеровских пиков сердечных сокращений в частоту сердцебиений (количество сердечных сокращений в мин.). Каждое значение длительности кардиоинтервала (периода между сокращениями) регистрируется на диаграммной ленте в виде точки. Поскольку лента движется очень медленно (1 см в мин), то точки эти сливаются и выстраиваются в достаточно неровную линию, показывающую, как в течение времени менялось мгновенное значение частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода. Параллельно с записью ЧСС плода на втором канале прибора и при помощи другого датчика ведется регистрация изменений напряжения (тонуса) матки.

Метод КТГ довольно интенсивно развивался в течение 80-х – начале 90-х годов прошлого века и в настоящее время занял свое определенное место в ряду других методик оценки и диагностики состояния плода. КТГ используют не только для оценки состояния во время беременности, но и во время родов. Последнее направление чаще называют электронным мониторированием плода. В этом сообщении мы основное внимание уделим использованию КТГ во время беременности.

Прежде чем описывать диагностическое значение этого метода, остановимся на физиологии регуляции сердечного ритма плода. Сердце эмбриона человека начинает сокращаться на достаточно раннем этапе развития (в 4 недели) задолго до того, как возникает и начинает работать нервная система будущего человека.

Электрический сигнал, возникающий в этих клетках, распространяется по специальной проводящей системе и вызывает скоординированное во времени сокращение всех отделов сердца, приводящее к изгнанию крови из желудочков сердца (систоле) и циркуляции крови по сосудистой системе плода. С 4 по 18 неделю внутриутробного развития сердце плода сокращается совершенно автономно и не находится под влиянием его нервной системы. Как известно, нервная система человека (как и всех животных) делится на две основных части – соматическую и вегетативную нервные системы. Соматическая (сома – тело) управляет нашими произвольными движениями. Вегетативная регулирует работу внутренних органов (сердца, легких, желудочно- кишечного тракта). Причем эта регуляция происходит непроизвольно без подключения наших умственных усилий. Ведь такие функции, как переваривание пищи, регуляция артериального давления, выделение желчи происходят как бы сами собой, без произвольных команд нашего сознания.

Мы остановились на том, что до 18 недели сердце плода сокращается абсолютно автономно и не находится под влиянием вегетативной нервной системы. Но, начиная с 19 недели, тонкие веточки блуждающего нерва, относящегося к парасимпатической системе, прорастают к сердцу и начинают влиять на его работу. С этого срока ритм сердечных сокращений плода имеет несколько большую вариабельность. Двигательная активность плода в это время проявляется рефлекторными замедлениями сердечного ритма. Эти замедления называются децелерациями. Проникновение веточек симпатических нервов к сердцу плода происходит значительно позже – к 28-29 неделе беременности. С этого момента в ответ на двигательную активность плод начинает отвечать увеличением ЧСС – акцелерациями. Это не значит, что до 28 недели мы не можем зарегистрировать периодических учащений сердцебиений плода, но они могут быть связаны с выделением биологически активных веществ в организме матери или с непосредственным влиянием условий внутриутробного существования на клетки синусового узла. До 32 недели происходит созревание механизмов нервной регуляции сердечной деятельности плода и уравновешивание влияния обоих отделов вегетативной нервной системы на регуляцию ЧСС плода. Поэтому оценка состояния плода по КТГ до 32 недели беременности не имеет существенного диагностического смысла.

С этого срока ритм сердечных сокращений плода имеет несколько большую вариабельность. Двигательная активность плода в это время проявляется рефлекторными замедлениями сердечного ритма. Эти замедления называются децелерациями. Проникновение веточек симпатических нервов к сердцу плода происходит значительно позже – к 28-29 неделе беременности. С этого момента в ответ на двигательную активность плод начинает отвечать увеличением ЧСС – акцелерациями. Это не значит, что до 28 недели мы не можем зарегистрировать периодических учащений сердцебиений плода, но они могут быть связаны с выделением биологически активных веществ в организме матери или с непосредственным влиянием условий внутриутробного существования на клетки синусового узла. До 32 недели происходит созревание механизмов нервной регуляции сердечной деятельности плода и уравновешивание влияния обоих отделов вегетативной нервной системы на регуляцию ЧСС плода. Поэтому оценка состояния плода по КТГ до 32 недели беременности не имеет существенного диагностического смысла. Во всяком случае, те диагностические критерии, которые выработаны для оценки КТГ доношенного плода в сроки до 32 недель, не работают.

Во всяком случае, те диагностические критерии, которые выработаны для оценки КТГ доношенного плода в сроки до 32 недель, не работают.

Остановимся на этих критериях. При оценке КТГ, начиная с 32 недель, врач должен учитывать и оценивать следующие показатели:

1. Среднюю частоту сердцебиений (или базальный ритм).

В норме у плода он должен находиться в интервале 120-160 ударов в минуту.

ЧСС выше 160 в мин называют тахикардией, ниже 120 в мин. – брадикардией.

2. Вариабельность сердечного ритма.

При этом выделяют так называемую краткосрочную вариабельность (насколько длительность текущего кардиоинтервала отличается от соседних) и долговременную (это небольшие изменения ЧСС в течение одной минуты). Оба эти вида связаны с регулирующим влиянием вегетативной нервной системы. Наличие вариабельности сердечного ритма является хорошим диагностическим признаком. Снижение вариабельности возможно как в норме (во время периодов сна ребенка), так и при хронической гипоксии. При гипоксии нарушаются тонкие регулирующие связи нервной системы и сердца. В результате сердце переходит на более автономный режим работы (менее связанный с деятельностью вегетативной нервной системы).

При гипоксии нарушаются тонкие регулирующие связи нервной системы и сердца. В результате сердце переходит на более автономный режим работы (менее связанный с деятельностью вегетативной нервной системы).

3. Наличие акцелераций.

Под акцелерацией понимают отклонение от базального ритма на 15 и более ударов в мин. в течение не менее 15 секунд. Наличие одной или нескольких акцелераций в течение 10 минутного отрезка записи является хорошим диагностическим признаком и свидетельствует о нормальной реактивности нервной системы плода. Хорошим признаком считается, когда после периода двигательной активности (этот период отмечает на записи сама женщина, нажимая кнопку, или специальная функция КТГ аппарата) регистрируется акцелерация.

4. Наличие децелераций.

Под децелерацией понимают периодическое замедление сердечного ритма плода на 15 и более уд. в минуту в течение 15 и более сек. Децелерация считается рефлекторной, когда она возникает после акцелерации или после эпизода двигательной активности. Такие децелерации не рассматриваются как проявление патологии. Несколько иначе обстоит дело со спонтанными глубокими децелерациями, которые могут возникнуть в покое или после маточных сокращений. Оценивают как патологию наличие глубоких децелераций с медленным восстановлением. Их возникновение может быть связано с прямым действием гипоксии на водитель ритма сердца плода.

Такие децелерации не рассматриваются как проявление патологии. Несколько иначе обстоит дело со спонтанными глубокими децелерациями, которые могут возникнуть в покое или после маточных сокращений. Оценивают как патологию наличие глубоких децелераций с медленным восстановлением. Их возникновение может быть связано с прямым действием гипоксии на водитель ритма сердца плода.

5. Реакция на двигательную активность, стимуляцию плода или звук.

Для доношенного ребеночка нормальной реакцией на эти раздражители должна быть акцелерация.

Очевидно, что оценивая КТГ по такому числу параметров (часть из которых являются количественными, другие – качественными), врач зачастую делает это весьма субъективно. Одна и та же запись сердечной деятельности плода может быть оценена различными экспертами как <нормальная> или признана <патологической>. Чтобы уменьшить вклад субъективного компонента, рядом исследователей были предложены шкалы количественной оценки КТГ. При этом каждый из параметров, в зависимости от соответствия его критериям нормы, оценивают от 0 до 2 баллов. Суммируя затем количество баллов, получают общую оценку кардиотокограммы. Наиболее известны шкалы Фишера (предложена в 1982 году) и Готье.

При этом каждый из параметров, в зависимости от соответствия его критериям нормы, оценивают от 0 до 2 баллов. Суммируя затем количество баллов, получают общую оценку кардиотокограммы. Наиболее известны шкалы Фишера (предложена в 1982 году) и Готье.

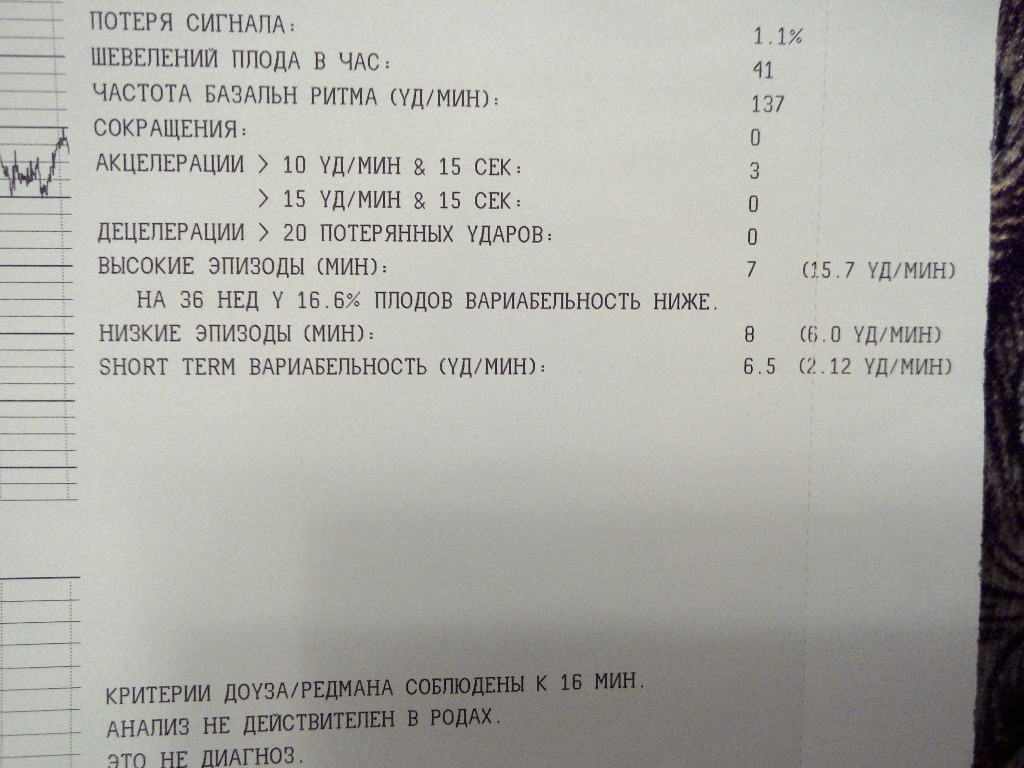

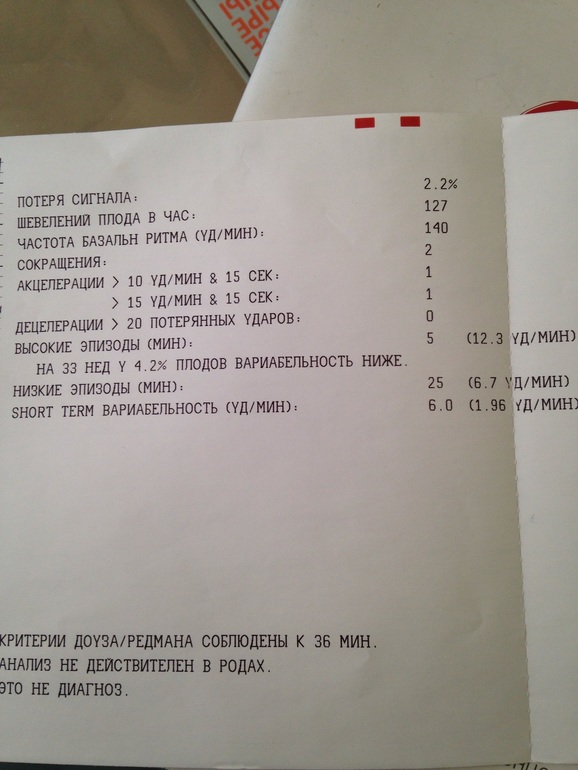

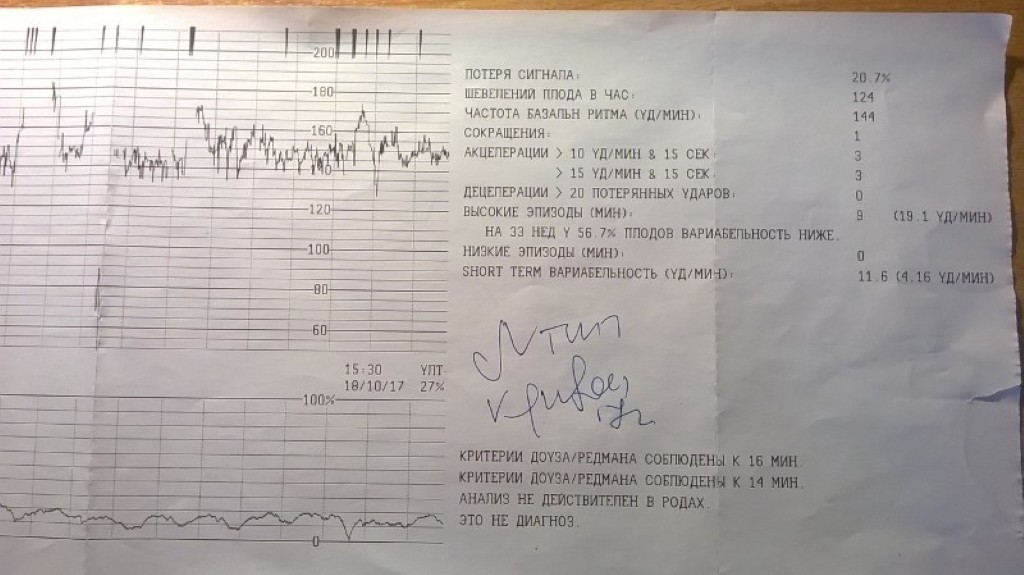

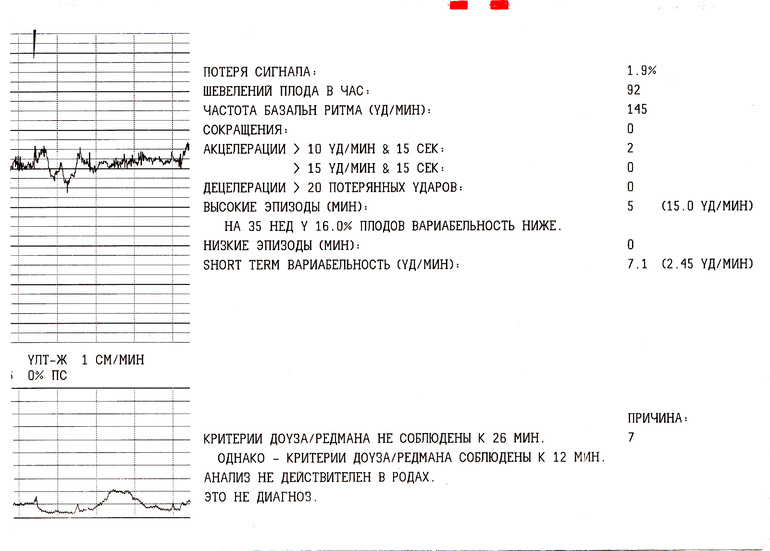

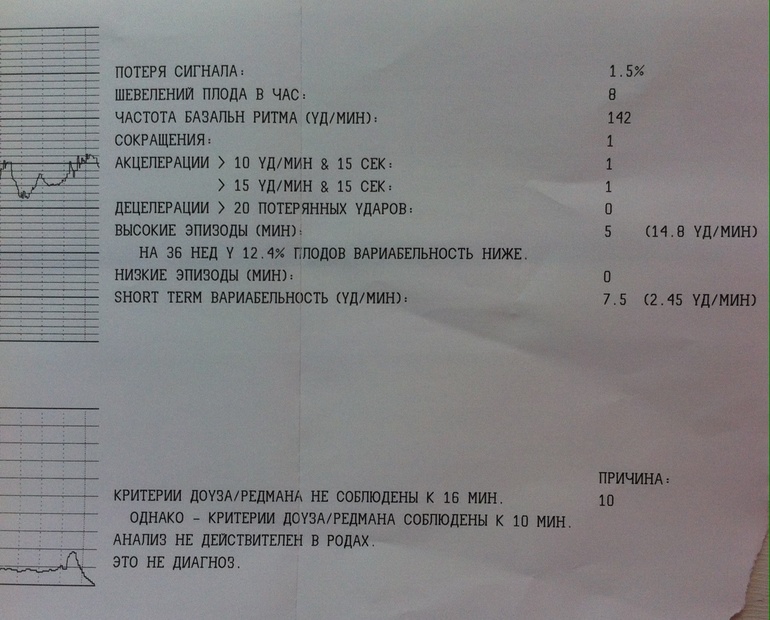

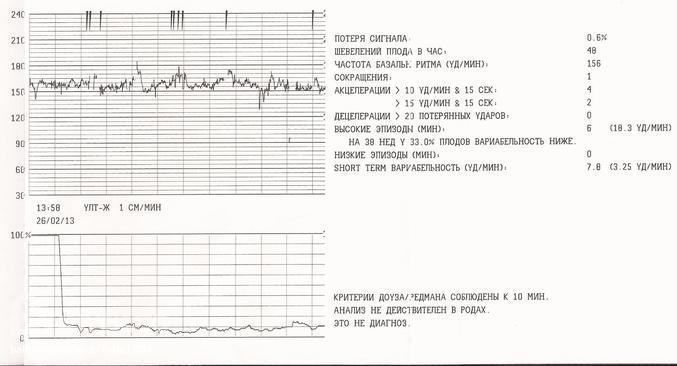

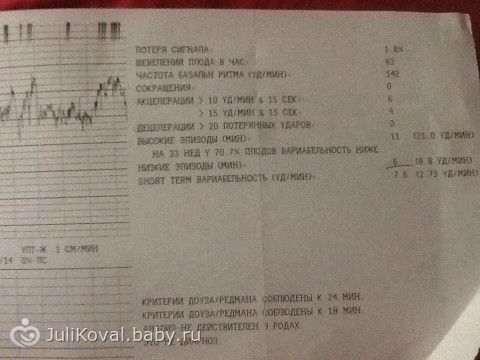

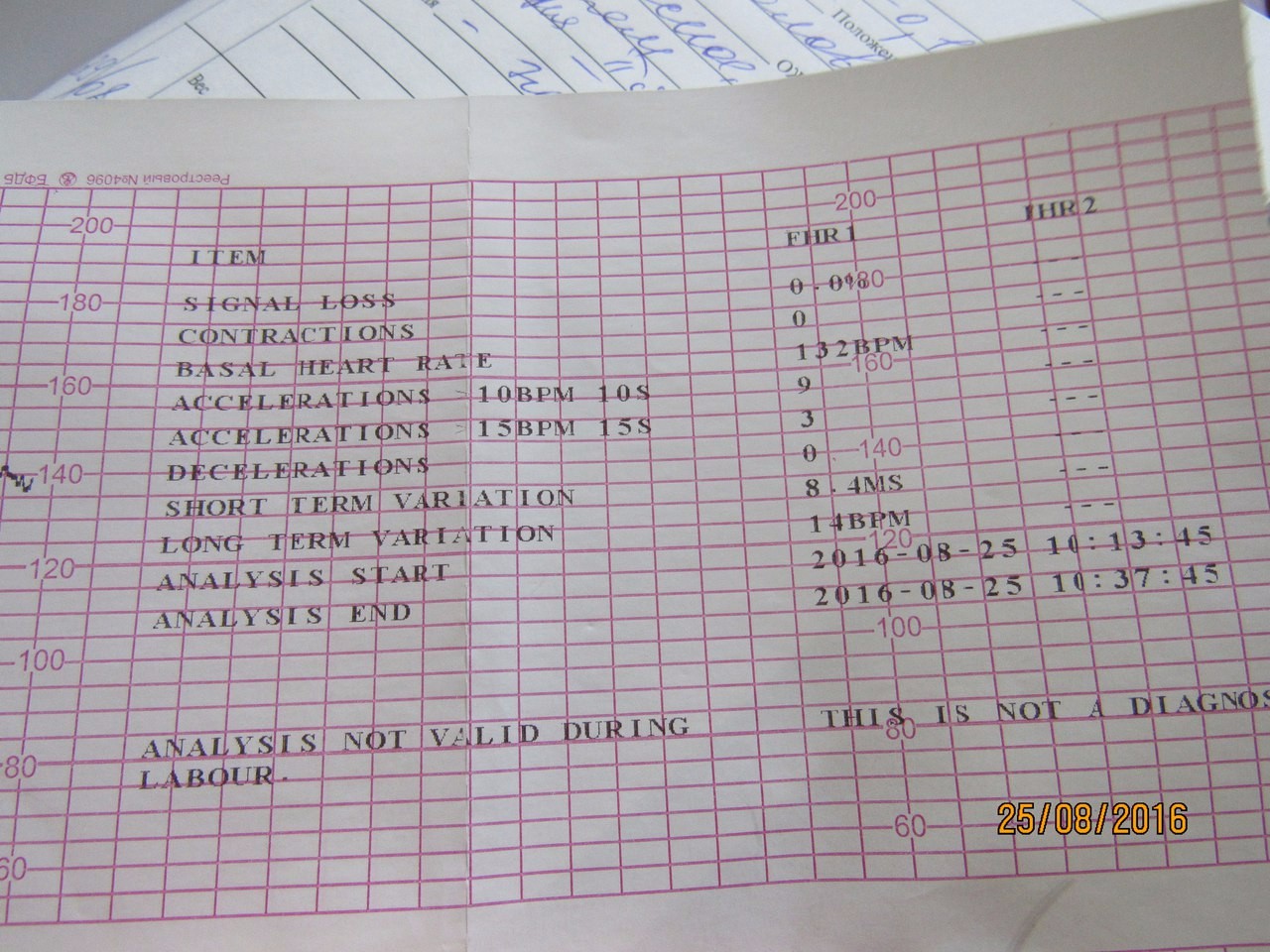

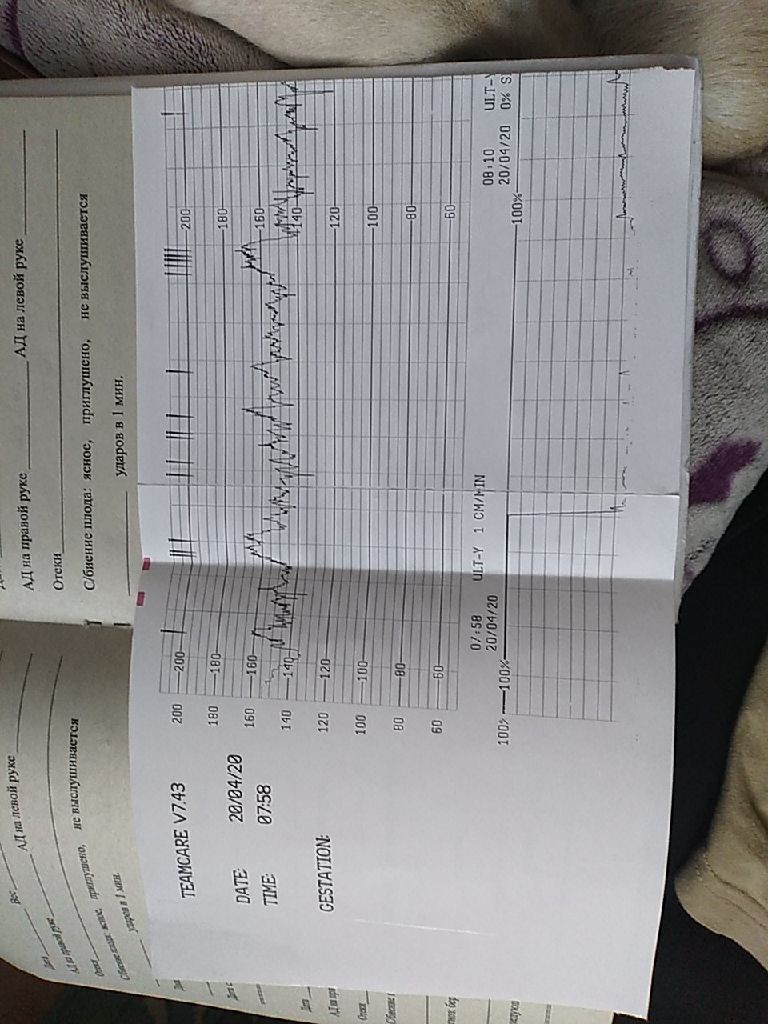

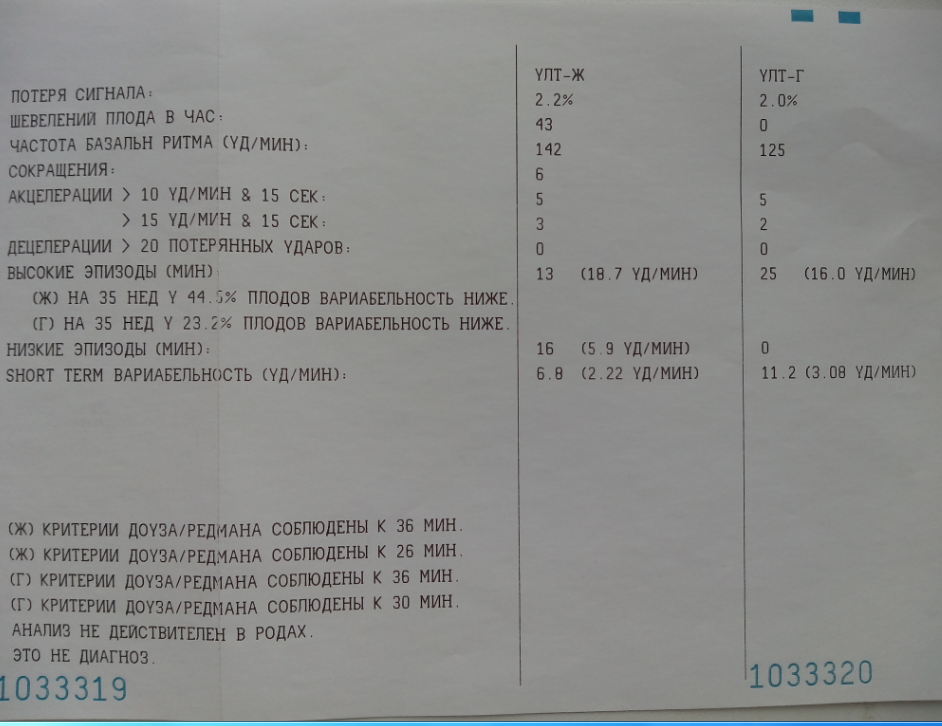

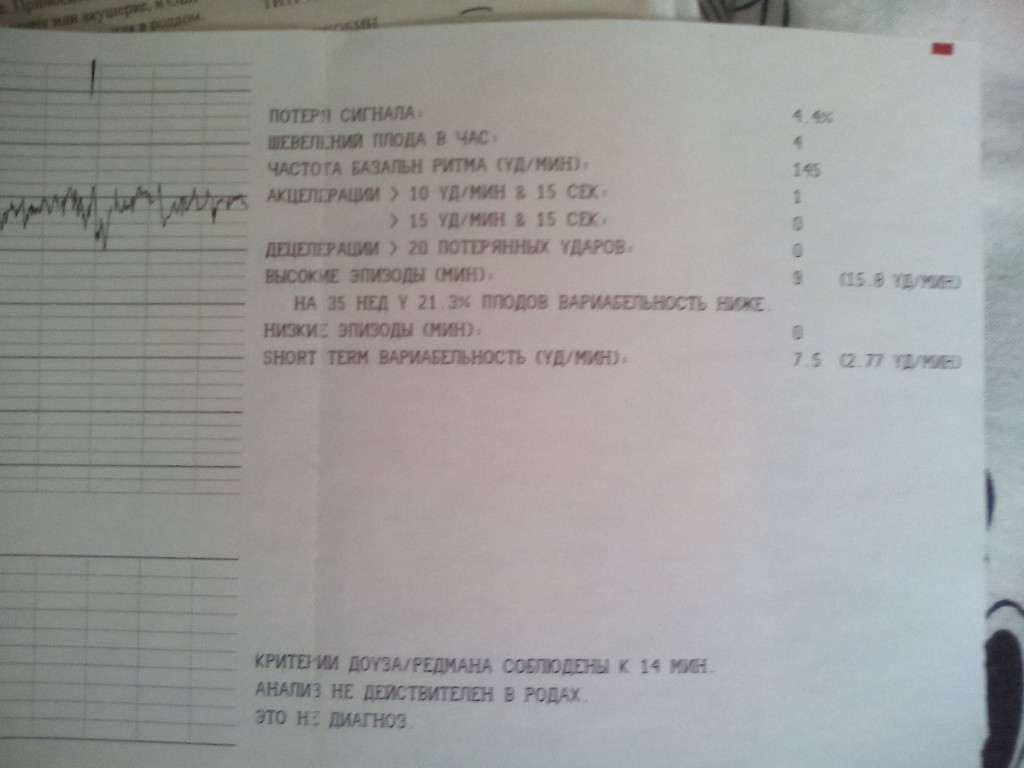

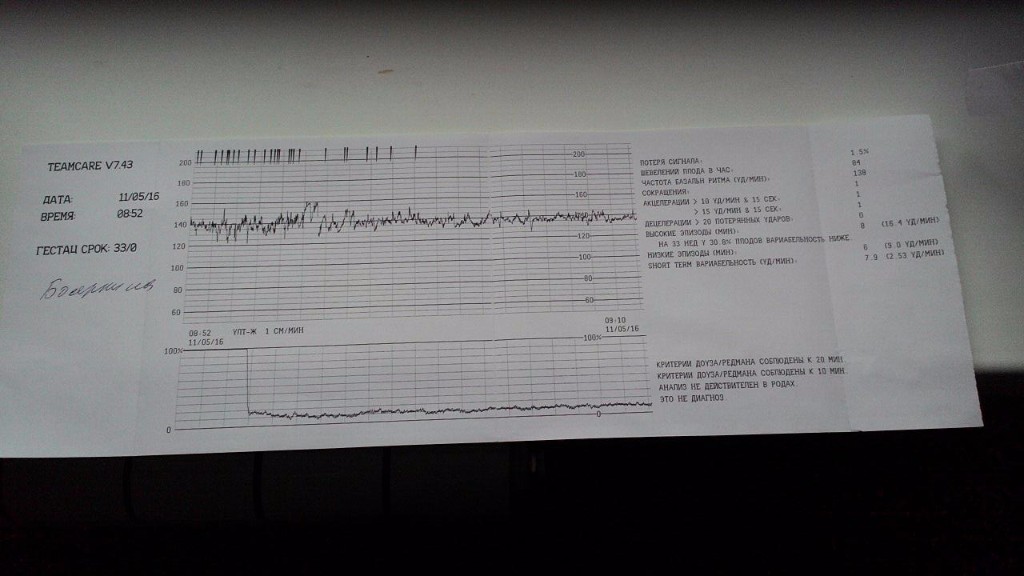

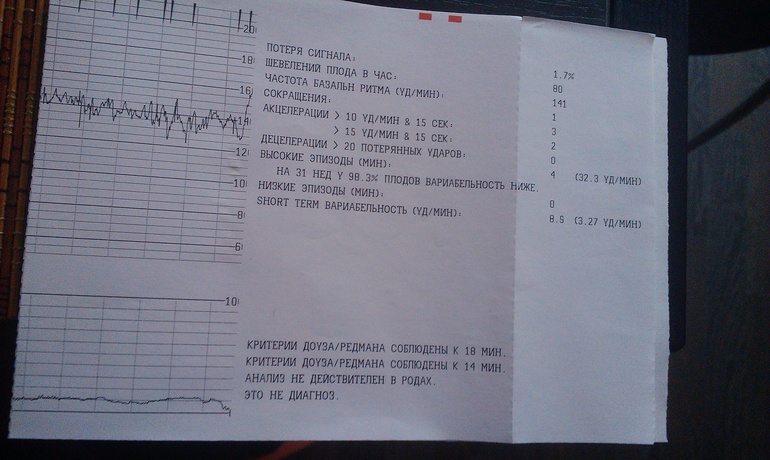

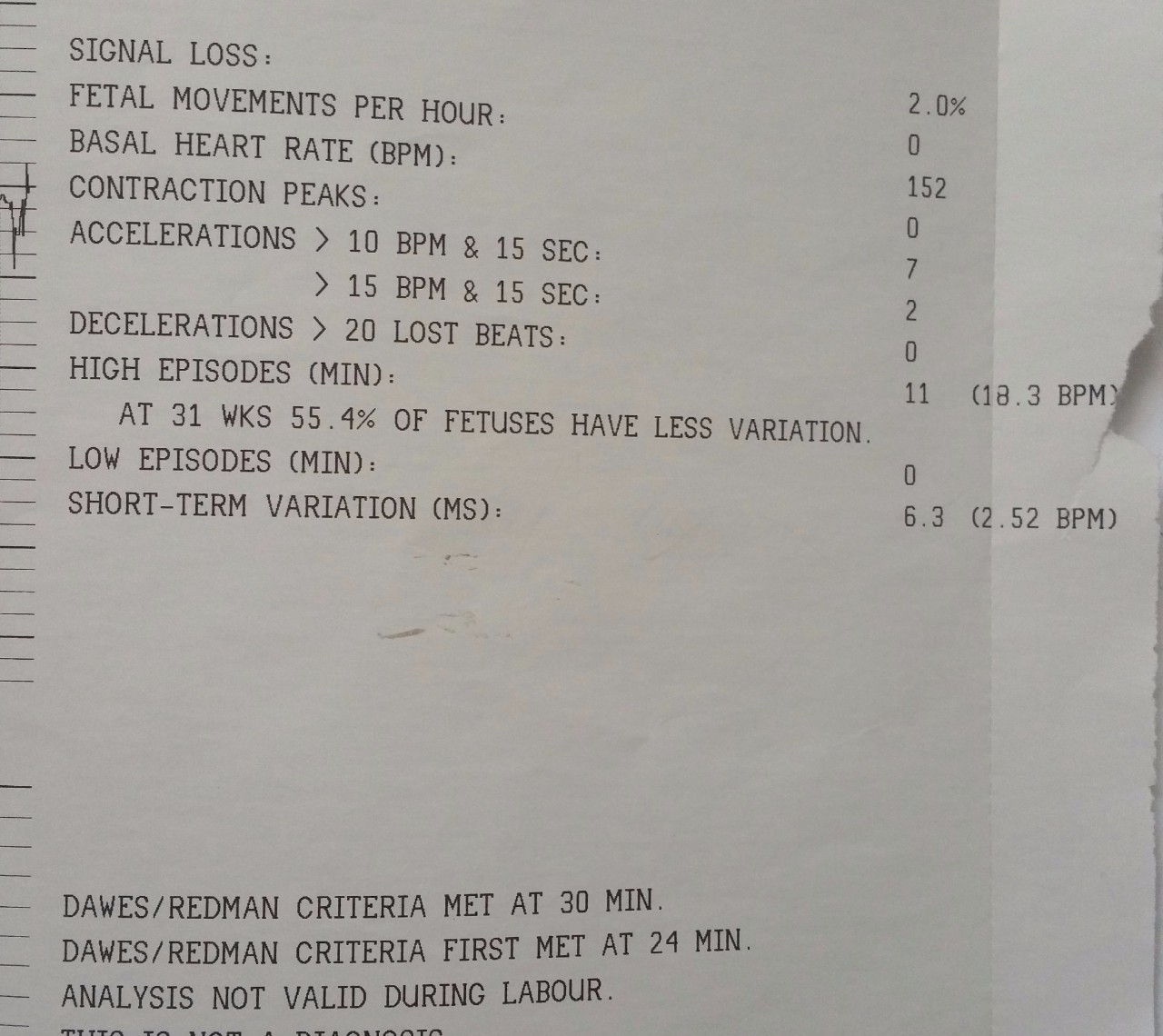

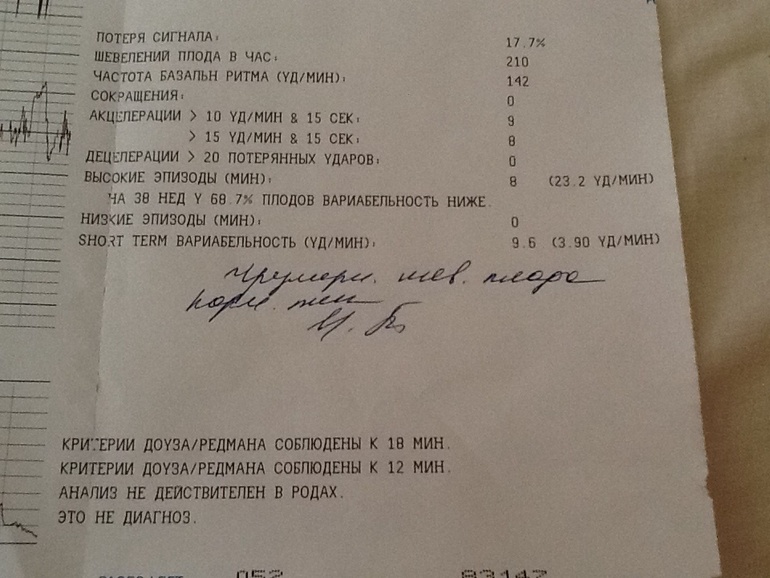

Сравнение исходов беременностей с результатами количественной балльной оценки КТГ до родов в большинстве случаев показало, что точность диагностики состояния плода этим методом все же недостаточно высока. Это неудивительно, поскольку КТГ – это попытка связать такой интегральный показатель, как частота сердечных сокращений плода (который может зависеть от большого числа неучтенных факторов – период сна плода, уровень глюкозы в крови матери и т.д.) с гипоксией плода (которая тоже имеет разнообразные проявления и может быть хронической и острой). Нередко ребенок находится в состоянии сна (ЧСС при этом характеризуется низкой вариабельностью), а КТГ его ошибочно может быть оценена как патологическая. Столкнувшись с этими обстоятельствами, еще в конце 80-х годов ряд исследователей сделали попытку компьютеризировать оценку КТГ. Наибольшие успехи в деле цифровой обработки сердечного ритма плода достигла группа акушеров и математиков из Оксфорда, возглавляемая профессорами Дэвисом и Рэдманом. Они проанализировали 8000 КТГ и сравнили их с состоянием новорожденных детей после родов. Это позволило точно знать, в каком случае имела место гипоксия плода, а в каком нет, что, в свою очередь, дало возможность связать количественные и качественные характеристики КТГ с уточненным состоянием плода. Результатом такой работы явилась разработка программного обеспечения для кардиотокографа фирмы Oxford, названного Team 8000. Такой аппарат регистрирует не только саму КТГ, но и считает ее основные параметры. Более того, процессор, встроенный в прибор, дает информацию, на какой минуте КТГ соответствует критерию Дэвиса-Рэдмана и может считаться нормальной для данного срока беременности. Несмотря на то, что результаты такой диагностики гипоксии плода стали значительно лучше, в конце отчета прибор делает отметку “Это не диагноз”. Это значит, что только врач при рассмотрении результатов всех клинических и инструментальных методов имеет право поставить клинический диагноз состояния плода.

Наибольшие успехи в деле цифровой обработки сердечного ритма плода достигла группа акушеров и математиков из Оксфорда, возглавляемая профессорами Дэвисом и Рэдманом. Они проанализировали 8000 КТГ и сравнили их с состоянием новорожденных детей после родов. Это позволило точно знать, в каком случае имела место гипоксия плода, а в каком нет, что, в свою очередь, дало возможность связать количественные и качественные характеристики КТГ с уточненным состоянием плода. Результатом такой работы явилась разработка программного обеспечения для кардиотокографа фирмы Oxford, названного Team 8000. Такой аппарат регистрирует не только саму КТГ, но и считает ее основные параметры. Более того, процессор, встроенный в прибор, дает информацию, на какой минуте КТГ соответствует критерию Дэвиса-Рэдмана и может считаться нормальной для данного срока беременности. Несмотря на то, что результаты такой диагностики гипоксии плода стали значительно лучше, в конце отчета прибор делает отметку “Это не диагноз”. Это значит, что только врач при рассмотрении результатов всех клинических и инструментальных методов имеет право поставить клинический диагноз состояния плода.

Существенный прогресс ультразвуковых допплеровских методов измерения скорости кровотока в основных сосудах плода в норме и патологии поставил вопрос об оценке чувствительности и диагностической ценности этих методов по сравнению с КТГ. Большое количество исследований, проведенных на наиболее тяжелом контингенте беременных – женщинах с тяжелым гестозом и синдромом задержки развития плода показали, что при развитии патологии плода первыми меняются показатели скорости кровотока в артерии пуповины, центральной мозговой артерии. При дальнейшем прогрессировании патологии наблюдается уменьшение вариабельности сердечного ритма плода по КТГ, появление характерных децелераций и изменение допплеровских показателей в аорте и крупных венах плода.

Таким образом, КТГ является информативным и ценным методом диагностики состояния плода, но только в том случае, если применяется в комплексе с другими ультразвуковыми методами (фетометрией и допплерометрией).

Автор: Павел Борисович Цывьян, руководитель Центра подготовки к партнерским родам “Партнер”КТГ (кардиотокография) представляет собой метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и в родах на основании регистрации частоты его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода.

КТГ в настоящее время является неотъемлемой частью комплексной оценки состояния плода наряду с ультразвуковым исследованием и допплерометрией. Такое наблюдение за сердечной деятельностью плода значительно расширяет возможности диагностики как во время беременности, так и в родах, и позволяет эффективно решать вопросы рациональной тактики их ведения.

Как проходит КТГ?

Сердечную деятельность плода регистрируют специальным ультразвуковым датчиком с частотой 1.5 – 2.0 Мгц, работа которого основана на эффекте Допплера. Этот датчик укрепляют на передней брюшной стенке беременной женщины в области наилучшей слышимости сердечных тонов плода, которую предварительно определяют с помощью обычного акушерского стетоскопа. Датчик генерирует ультразвуковой сигнал, который отражается от сердца плода и вновь воспринимается датчиком. Электронная система кардиомонитора преобразует зарегистрированные изменения интервалов между отдельными ударами сердца плода в мгновенную частоту его сердечных сокращений, рассчитывая количество ударов в минуту на момент исследования.

Изменения частоты сердечных сокращений отображается прибором в виде светового, звукового, цифрового сигналов и графического изображения в виде графика на бумажной ленте.

При выполнении КТГ одновременно с записью сердечной деятельности плода регистрируют сократительную активность матки специальным датчиком, который фиксируют на передней брюшной стенке беременной женщины в области дна матки.

В современных приборах для КТГ предусмотрен специальный пульт, с помощью которого беременная может самостоятельно фиксировать движения плода.

Сокращения матки и движения плода отображаются прибором в процессе исследования в нижней части бумажной ленты в виде кривой линии.

При расшифровке записи КТГ и оценке взаимосвязи полученных данных с состоянием плода следует исходить из того, что полученная запись отражает, прежде всего, реактивность нервной системы плода и состояние его защитно-приспособительных реакций на момент исследования.

Изменения сердечной деятельности плода только косвенно свидетельствуют о характере патологических процессов, происходящих в организме плода.

Нельзя отождествлять результаты, полученные при анализе записи КТГ, только с наличием той или иной степени выраженности кислородной недостаточности (гипоксии) у плода.

Вот всего лишь несколько примеров из множества возможных, подтверждающих эту мысль:

Гипоксия плода чаще всего обусловлена снижением доставки кислорода в маточно-плацентарный кровоток и нарушением функции плаценты. При этом ответная реакция сердечно-сосудистой системы плода возникает, соответственно, из-за наличия и степени выраженности снижения насыщения крови плода кислородом. Явное нарушение состояние плода при этом найдет свое соответствующее отражение в записи КТГ.

В ряде случаев возможно относительно кратковременное нарушение кровотока в сосудах пуповины, например, вследствие их прижатия головкой плода. Это явление также будет отражаться на характере записи КТГ, как бы придавая ей патологический характер, хотя, на самом деле, плод и не страдает. При этом создается ложная иллюзия о нарушении состояния плода.

В качестве защитной реакции у плода может снижаться потребляемость кислорода тканями и повышается устойчивость к гипоксии. Запись КТГ при этом будет нормальной, несмотря на то, что плод испытывает гипоксию. Просто при этом ситуация пока еще остается компенсированной.

При различных патологических состояниях возможно снижение способности тканей к восприятию кислорода при нормальном его содержании в крови, что может не вызвать соответствующей реакции сердечно-сосудистой системы плода, несмотря на то, что ткани плода испытывают недостаток кислорода и плод страдает. Т.е. при такой ситуации запись КТГ будет нормальной, несмотря на нарушение состояния плода.

Таким образом, КТГ является всего лишь дополнительным инструментальным методом диагностики, а информация, получаемая в результате исследования, отражает только небольшую часть сложных изменений, происходящих в системе мать-плацента-плод. Полученную при исследовании с помощью КТГ информацию необходимо сопоставлять с клиническими данными и результатами других исследований, так как две похожие записи с почти одинаковыми диагностическими характеристиками могут иметь совершенно различное диагностическое значение для разных плодов.

Условия для проведения КТГ

Для получения достоверной информации о состоянии плода на основании данных КТГ следует соблюдать ряд условий:

Использовать КТГ можно не раньше, чем с 32 недель беременности. К этому времени формируется взаимосвязь между сердечной деятельностью и двигательной активностью плода, что отражает функциональные возможности нескольких его систем (центральной нервной, мышечной и сердечно-сосудистой). К 32-й неделе беременности происходит также становление цикла активность-покой плода. При этом средняя продолжительность активного состояния составляет 50-60 мин, а спокойного – 20-30 мин. Более раннее использование КТГ не обеспечивает достоверности диагностики, так как сопровождается получением большого количества ложных результатов.

Первостепенное значение в оценке состояния плода имеет период его активности. Важно, чтобы за время выполнения КТГ была зафиксирована хотя бы часть периода активности плода, сопровождаемого его движениями. С учетом спокойного состояния плода необходимая общая продолжительность записи должна составлять 40-60 мин, что сводит к минимуму возможную ошибку в оценке функционального состояния плода.

С учетом спокойного состояния плода необходимая общая продолжительность записи должна составлять 40-60 мин, что сводит к минимуму возможную ошибку в оценке функционального состояния плода.

Запись осуществляют в положении беременной на спине, на левом боку или сидя в удобном положении.

С одной стороны, существует мнение о недостаточной информативности КТГ в диагностике нарушений состояния плода, о чем свидетельствует немалое количество ложноположительных результатов в группе с патологическими изменениями на кардиотокограмме. По другим данным точность прогноза удовлетворительного состояния новорожденных совпала с результатами КТГ более чем в 90% случаев, что указывает на высокую способность метода в подтверждении нормального состояния плода. Однако, на самом деле информативность метода во многом зависит от способа интерпретации полученных при исследовании данных.

При расшифровке записи КТГ определяют ряд показателей, имеющих нормальные и патологические признаки, которые позволяют оценить состояние реактивности сердечно-сосудистой системы плода.

В целом ряде случаев используют методы компьютерной оценки записи КТГ. Так, в частности, при интерпретации данных КТГ используют расчет показателя состояния плода – ПСП. При этом значения ПСП 1 и менее могут свидетельствовать о нормальном состоянии плода. Значения ПСП более 1 и до 2 могут указывать на возможные начальные проявления нарушения состояния плода. Значения ПСП более 2 и до 3 могут быть обусловлены вероятностью выраженных нарушений состояния плода. Величина ПСП более 3 указывает на возможное критическое состояние плода. Широко применяются также различные шкалы оценки показателей КТГ в баллах.

Среди них наиболее распространены шкалы, предложенные W.Fischer и др.(1976), Е.С.Готье и др. (1982), а также их различные модификации. При этом оценка 8-10 баллов соответствует нормальной КТГ; 5-7 баллов является подозрительной и может указывать на начальные проявления нарушения состояния плода; 4 балла и менее могут свидетельствовать о значительных нарушениях в состоянии плода.

Однако к этим показателям следует относиться весьма осторожно и дифференцированно. Следует понимать, что заключение по расшифровке записи КТГ не является диагнозом, а только представляет некоторую дополнительную информацию наряду с другими методами исследования. Результаты однократного исследования дают только косвенное представление о состоянии плода с момента исследования не более, чем на сутки. В силу различных обстоятельств характер реактивности сердечно-сосудистой системы плода может изменяться и за более короткое время. Степень выраженности нарушений реактивности сердечно-сосудистой системы плода не всегда может совпадать с тяжестью нарушения его состояния. Полученные результаты необходимо рассматривать только во взаимосвязи с клинической картиной, характером течения беременности и данными других методов исследования, включая УЗИ и допплерометрию.

Тем не менее, метод КТГ не имеет противопоказаний и является абсолютно безвредным. Исходя из этого, использование КТГ во время беременности позволяет проводить мониторирование состояния плода на протяжении длительного времени, а при необходимости это можно делать и ежедневно, что значительно повышает диагностическую ценность метода, особенно в сочетании с данными других методов диагностики. КТГ успешно используется и во время родов, что позволяет контролировать состояние плода в динамике родов и оценивать сокращения матки. Данные КТГ облегчают оценку эффективности проводимого лечения в родах и, нередко, полученные результаты исследования являются поводом для изменения тактики ведения родов.

КТГ успешно используется и во время родов, что позволяет контролировать состояние плода в динамике родов и оценивать сокращения матки. Данные КТГ облегчают оценку эффективности проводимого лечения в родах и, нередко, полученные результаты исследования являются поводом для изменения тактики ведения родов.

В идеальном варианте роды у каждой женщины следует вести под контролем КТГ. Особое внимание следует уделять преждевременным и запоздалым родам, возбуждению и стимуляции родовой деятельности, родам при тазовом предлежании плода, а также родам при фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода. Результаты КТГ в родах также расценивают строго индивидуально и только в комплексе с клиническими данными, а также с результатами других исследований, проведенных накануне или во время родов.

Автор: Макаров Игорь Олегович, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории, медицинский центр “Арт-Мед”

вариабельность это — 25 рекомендаций на Babyblog.

ru

ruДефект слухового восприятия может быть вызван многими факторами, как физиологического плана, так и на генетическом уровне.

Если проблема слуха связана с болезнью внешнего, среднего и внутреннего уха — это в большинстве случаев диагностируется. Также, при органике мозга на МРТ или КТ можно выявить дефект.

Аутизм, при неправильном развитии корковых структур головного мозга, связанных со слуховым восприятием может быть причиной повреждения гена CNTNAP2.

Здесь мы опишем делецию 450 kb в гене CNTNAP2, которая наследуется по материнской линии у двух братьев и сестер мужского пола, но с вариабельным клиническим фенотипом. Эта вариабельность описана в контексте ограниченного числа других случаев, описанных в литературе.

Ген CNTNAP2 кодирует Caspr2 (контактный связывающий белок), который является членом суперсемейства нейрексинов трансмембранных белков, которые опосредуют межклеточные взаимодействия в нервной системе. Caspr2 преимущественно экспрессируется в развивающемся головном мозге человека: в лобных и височных долях, а также в цепях полосатого тела и во фронтальной коре головного мозга взрослого человека. У людей эти области участвуют в высших корковых функциях, включая язык.

У людей эти области участвуют в высших корковых функциях, включая язык.

Несколько линий доказательств идентифицировали CNTNAP2 как ген предрасположенности к аутизму. Была обнаружена ассоциация между аллелями риска в гене CNTNAP2, повышенной локальной и пониженной связностью лобных долей, обнаруженной с помощью функциональной нейровизуализации.

Эта реорганизация соединения лобных долей согласуется с аномалиями, наблюдаемыми как у аутичных пациентов, так и у пациентов с определенными языковыми нарушениями. Выявлена статистически значимая связь между вариантами гена CNTNAP2 и вариациями возраста первого произнесенного слова у аутичных пациентов. Пациенты имеют широкий спектр нейропсихиатрических расстройств, которые включают задержку речевого развития, расстройство аутистического спектра, эпилепсию и шизофрению. Речь идёт именно о аминоконцевой делеции в гене CNTNAP2, которая наследуется по материнской линии, но связана с вариабельным фенотипом задержки речи.

Но даже дефект слухового восприятия связанный с генетикой может быть скорректирован в раннем возрасте.

Кардиотокография (КТГ) в диагностике состояния плода

Все лекции для врачей удобным спискомЛекция для врачей «Кардиотокография в диагностике состояния плода». Лекцию для врачей проводит заведующая родильным отделением, МУЗ «Городская клиническая больница СМП г. Ставрополя», врач высшей категории, к.м.н Гюсан О. А.

На лекции рассмотрены следующие вопросы:

- Диагностика состояния плода во время беременности

- Контроль за двигательной активностью плода

- Кардиотокография

- Допплерометрия кровотока в системе мать — плацента — плод

- Амниоскопия

- Амниоцентез

- Кардиотокография

- КТГ выполняется в норме 1 раз в 7-10 дней

- При нарушении МППК (маточно-плацентарного кровотока) 1 раз в 2-3 дня

- Необходимо 3-4 последовательных исследования для точной постановки диагноза

- Ведение тренда (вариабельность ритма, STV, базальный ритм)

- Выполняется с 32 недель беременности.

Технически выполнимо с 28 недель

Технически выполнимо с 28 недель

- Допплерометрия

- Достоверность повышается при наличии СЗРП (синдром задержки развития плода)

- Достоверность в III триместре беременности 2%

- Совпадение результатов КТГ и допплерометрии практически в 100% случаев свидетельствует о наличии здорового плода или нарушении его состояния

- При расхождении данных предпочтение следует отдавать автоматизированной кардиотокографии

- Кардиотокография

- Запись проводится не менее 40 мин. При необходимости запись продолжается до 1 часа

- При соблюдении критериев Доуза-Редмана, нормальном STV, отсутствии патологических ритмов, положительном нестрессовом тесте запись можно сократить до 10-20 мин

- Оценивается: базальная частота, амплитуда и частота осцилляции, наличие и амплитуда акселераций, наличие и выраженность акселераций, двигательная активность плода

- Базальный ритм — средняя частота СС, сохраняющуюся неизменной за период равный 10 мин и более

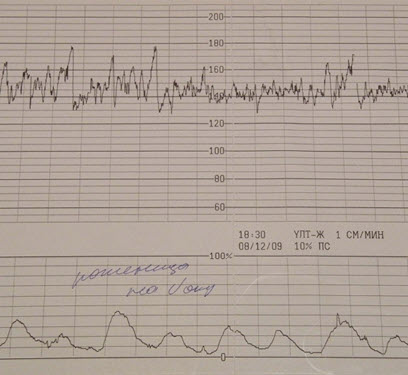

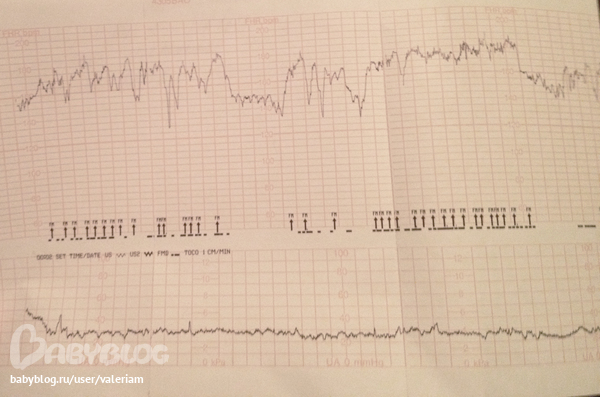

- КТГ во время беременности (норма)

- Базальный ритм

- Норма — 120 — 160 ударов в минуту

- Может быть в границах 110-120, 160-170, если остальные характеристики ритма отвечают нормативным требованиям

- Ритм должен иметь стабильную базальную частоту

- Повышению базального ритма способствует повышение температуры, прием гинипрала, тахикардия у матери.

В родах тахикардия плода может быть признаком хорионамнионита

В родах тахикардия плода может быть признаком хорионамнионита

- Плавающий базальный ритм — прогностически неблагоприятный признак

- Диагноз: беременность 39 нед. Гестоз легкой степени. ХФПН. Околоплодные воды светлые. Через 2 часа роды, масса 2940 г, 7/8 баллов

- Высокий базальный ритм

- Низкий базальный ритм

- Вариабельность сердечного ритма — амплитуда — частота

- Вариабельность

- Амплитуда

- Низкоамплитудные (3 — 6 уд/мин)

- Среднеамплитудные (6 -15 уд/мин)

- Высокоамплитудные

- Частота

- Низкочастотные (0-4)

- Среднечастотные (4 — 8)

- Высокочастотные (более 8)

- Амплитуда

- Вариабельность сердечного ритма

- Наличие высоких осцилляций свидетельствует об удовлетворительном состоянии плода

- Физиологическому ритму присущ среднеамплитудный, но высокочастотный осцилляторный ритм

- Высокоамплитудный ритм

- Диагноз: беременность 38 нед.

Роды, срочные. Околоплодные воды светлые. Через 1 ч. роды, масса 3540 г, 8/8 баллов

Роды, срочные. Околоплодные воды светлые. Через 1 ч. роды, масса 3540 г, 8/8 баллов

- Диагноз: беременность 38 нед.

- Среднеамплитудный ритм

- Акселерации-увеличение ЧСС на 15 и более уд./мин и продолжительностью более 15 сек по сравнению с базальным ритмом

- Спорадические (вариабельные)

- Тревожные признаки

- Периодические (униформные) — совпадают с маточными сокращениями. При сочетании с тахикардией-начальные признаки гипоксии — повторное КТГ

- Пролонгированные — повторное КТГ

- Тревожные признаки

- Спорадические (вариабельные)

- Пролонгированные акселерации

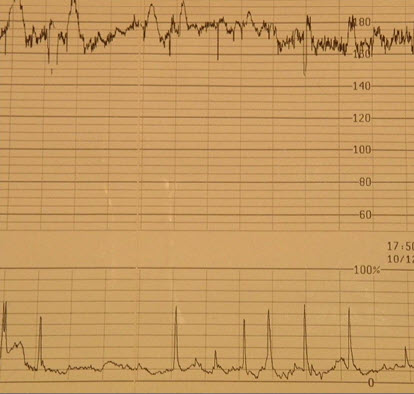

- Децелерации — замедление ЧСС на 15 уд./мин и более и продолжительностью 15 сек и более

- DIP 0 — пикообразные, кратковременные

- Тревожные признаки

- DIP I- возникновение с началом схватки (часто при компрессии пуповины). При сочетании с условно- патологическими ритмами свидетельствует о наличии дистресс-синдрома

- DIP III вариабельная децелерация

- Патологические признаки

- DIP II -поздняя децелерация

- DIP I

- Диагноз: беременность 37 нед.

Роды 2, срочные.

Роды 2, срочные.

ХФПН. Многоводие. Околоплодные воды светлые. Через 1 ч роды , масса 3500 г, 8/8 баллов

- Диагноз: беременность 37 нед.

- DIP II -поздняя децелерация

- DIP 0 — пикообразные, кратковременные

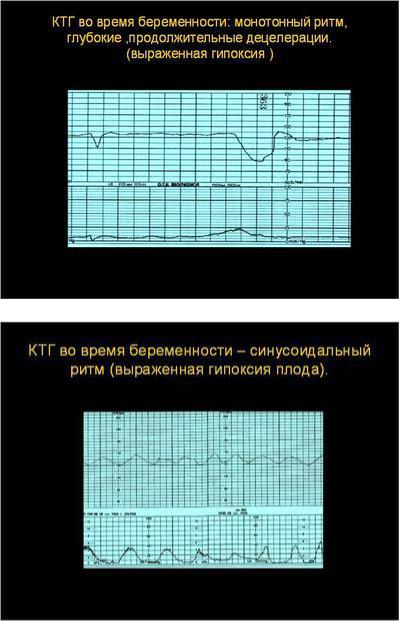

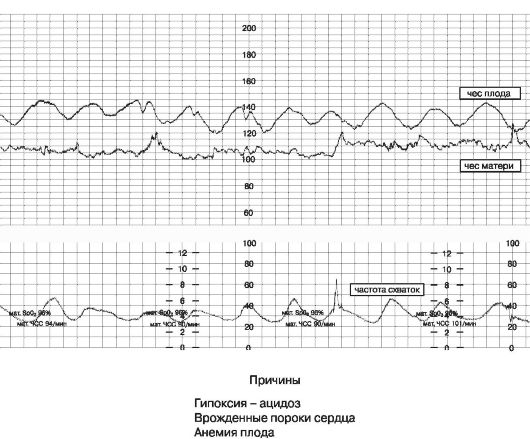

- Патологические ритмы

- Линейный (с-м сдавления н/полой вены порок развития ЦНС, выраженная ХФПН)

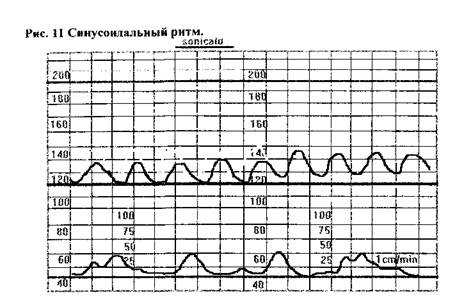

- Синусоидальный (терминальное состояние плода, гемолитическая болезнь)

- Проваливающийся (сочетание линейного ритма с периодическим колебанием базальной частоты). Часто наблюдается при недоношенных беременностях

- Линейный

- КТГ во время беременности: монотонный ритм, отсутствие акцелераций (начальные признаки гипоксии плода)

- Линейный

- Диагноз: беременность 39 нед. Роды 1, срочные. ХФПН, декомпенсация. Околоплодные воды светлые. ОКС в экстренном порядке, масса 3100г, 6/7 баллов.

Тугое обвитие пуповины в/г шеи

Тугое обвитие пуповины в/г шеи

- Диагноз: беременность 39 нед. Роды 1, срочные. ХФПН, декомпенсация. Околоплодные воды светлые. ОКС в экстренном порядке, масса 3100г, 6/7 баллов.

- Синусоидальный

- КТГ во время беременности — синусоидальный ритм (выраженная гипоксия плода)

- Тревожные (условно-патологические ритмы)

- Низкоосцилляторный (гипоксия, седация)

- Высокоосцилляторный — данный ритм указывает. Что имеется какое-то неблагополучие, а с другой стороны свидетельствует о том, что резервы плода пока еще достаточны.

- Высокоосцилляторный с плавающей базальной частотой

- Низкоосцилляторный

- Низкоосцилляторный

- Тревожные (условно-патологические ритмы)

- Дыхательный ритм — зрительно представляет собой ровную или волнообразную изогнутую ленту, выполненную отметками о сердечных ударах, в которых невозможно выделить какие бы то ни было упорядоченные комплексы. Для уточнения состояния плода необходимо было выполнить биофизический профиль плода, допплерометрию.

Если ритм при повторных исследованиях повторяется, то с высокой степенью вероятности можно ожидать рождение ребенка с аспирацией, врожденной пневмонией

Если ритм при повторных исследованиях повторяется, то с высокой степенью вероятности можно ожидать рождение ребенка с аспирацией, врожденной пневмонией

- Дыхательный ритм — зрительно представляет собой ровную или волнообразную изогнутую ленту, выполненную отметками о сердечных ударах, в которых невозможно выделить какие бы то ни было упорядоченные комплексы. Для уточнения состояния плода необходимо было выполнить биофизический профиль плода, допплерометрию.

- Дыхательный ритм

- Тревожные (условно- патологические ритмы)

- Экстрасистолический — записывается как две или три параллельные тахограммы, по типу бигеминии или тригемении. Выполняется биофизический профиль плода, УЗИ с целью исключения пороков сердца, допплерометрия

- Тревожные (условно-патологические ритмы)

- Гармоничный характеризуется теми же параметрами, что и осцилляторный, за исключением присутствия в нем тождественных друг другу медленных осцилляций. Каждая последующая по своим параметрам напоминает предыдущую. При наблюдении в динамике нередко отмечается снижение амплитуды и частоты осцилляций

- Гармоничный тип

- Согласно критериям ВОЗ (1985): нормальная кардиотокография

- базальный ритм в пределах 110-150 уд.

/мин

/мин - амплитуда вариабельности сердечного ритма — 5-25 уд./мин

- децелерации отсутствуют или выявляются спорадические, неглубокие и очень короткие

- регистрируются 2 и более акцелерации на протяжении 10 мин. записи. Если такой тип КТГ обнаруживается за короткий период исследования, запись можно не продолжать

- базальный ритм в пределах 110-150 уд.

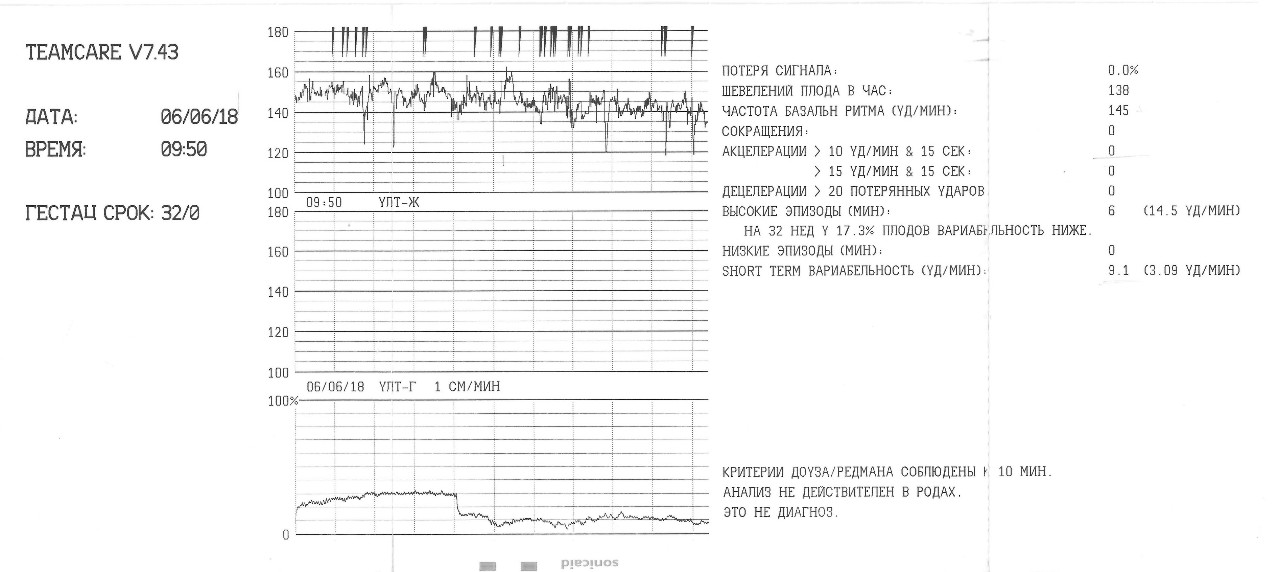

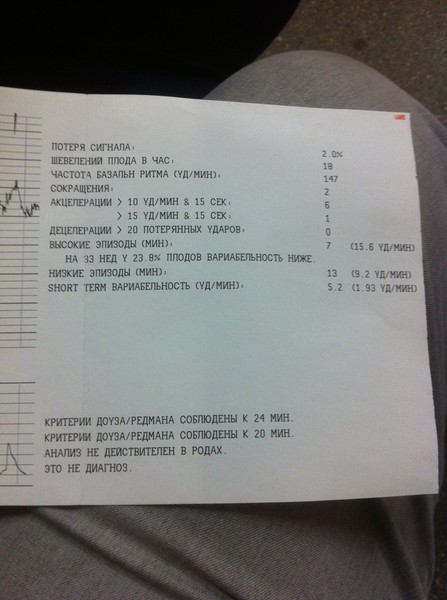

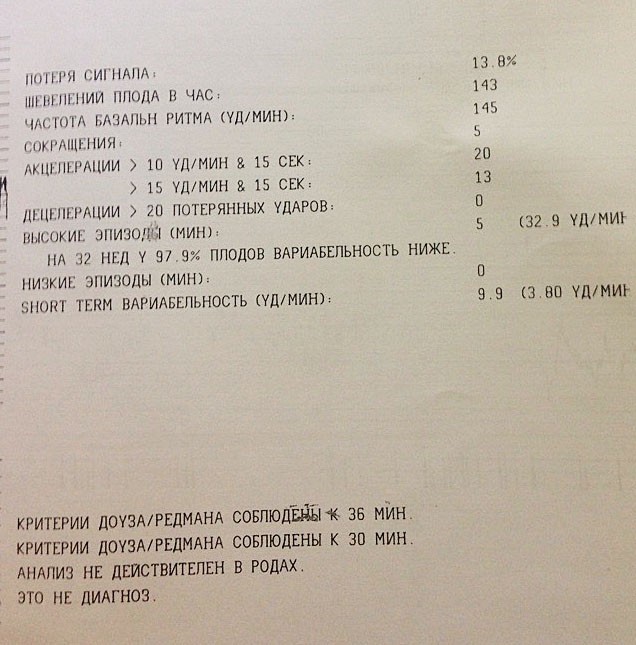

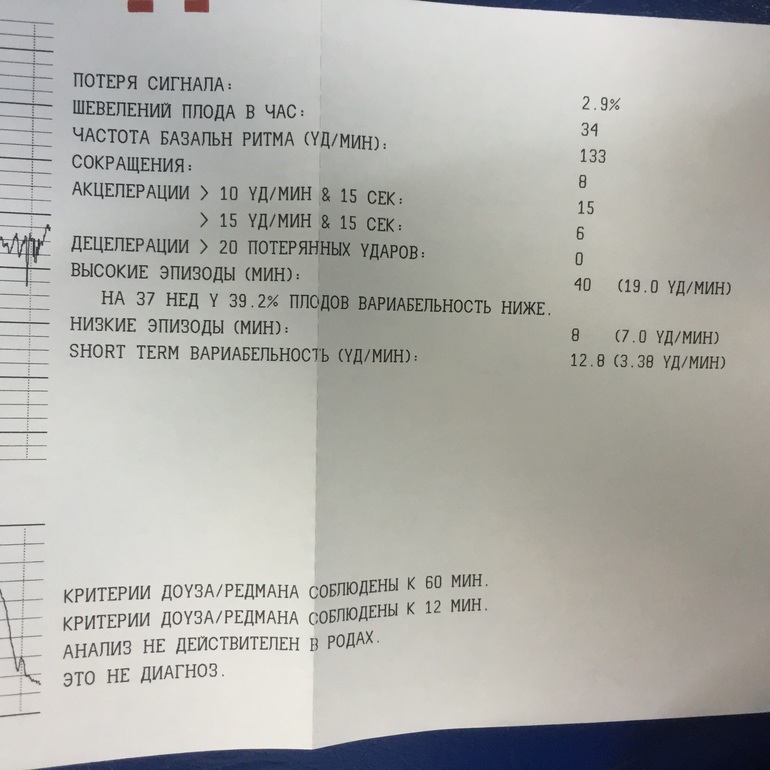

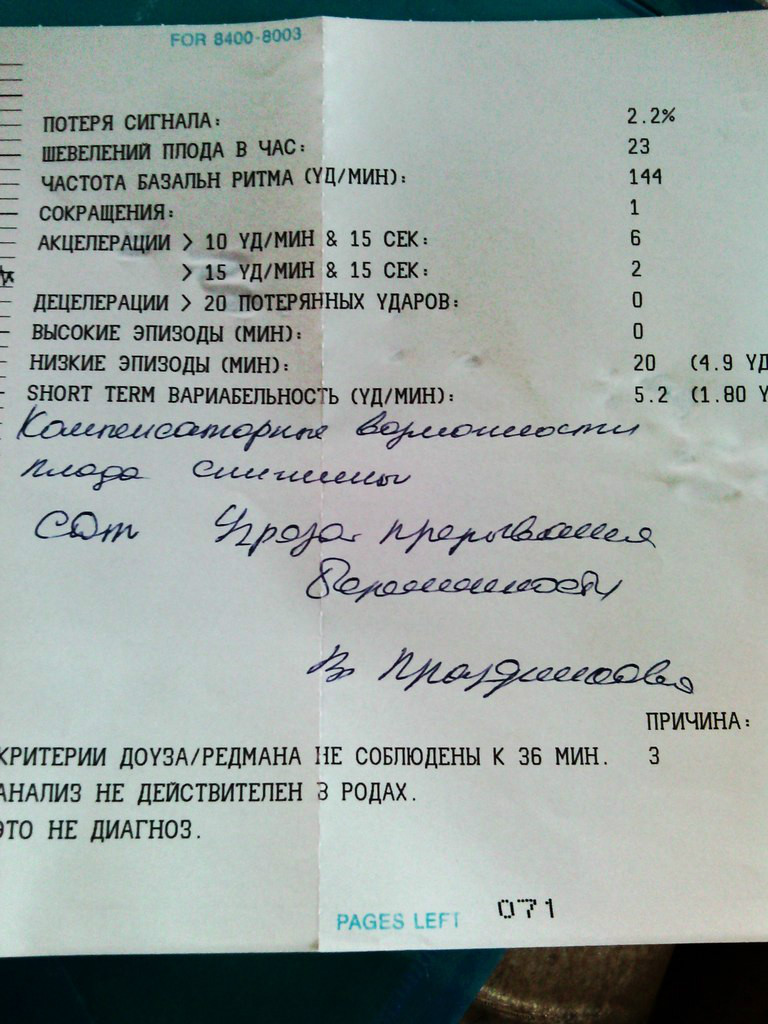

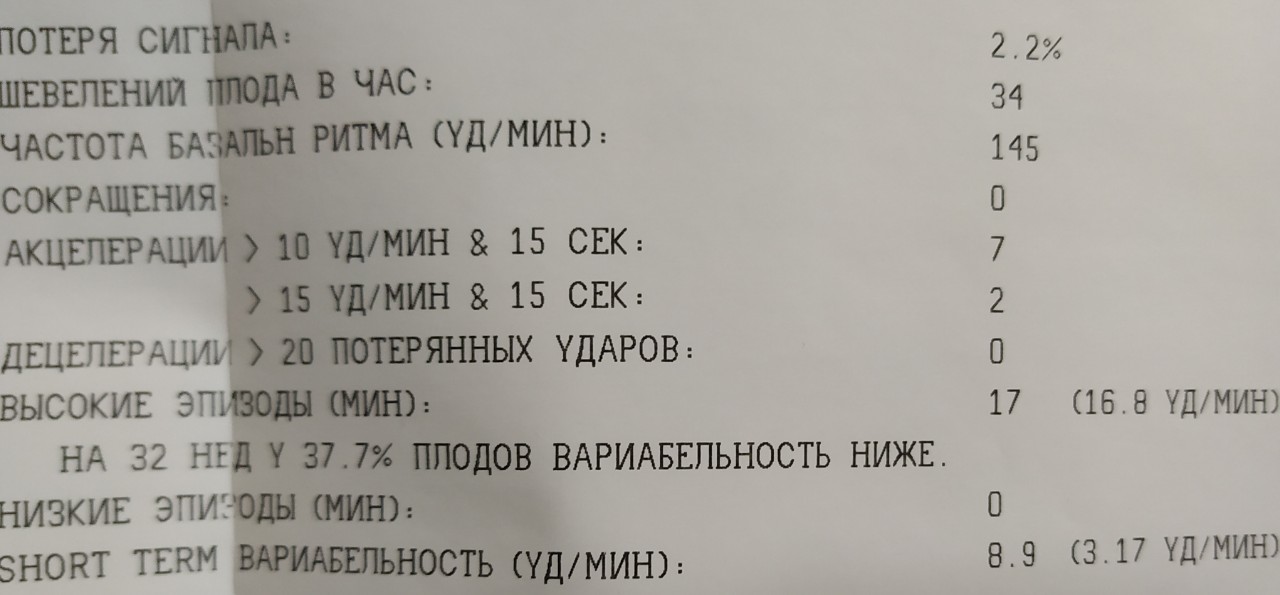

- Критерии Доуза-Редмана

- отсутствие децелераций

- наличие минимум одного шевеления плода или трех акцелераций

- отсутствие признаков синусоидального ритма STV 3 мсек, или более

- наличие либо акцелерации, либо эпизода высокой вариабельности

- отсутствие децелераций или ошибок в конце записи

- «Подозрительная» кардиотокограмма

- базальный ритм в пределах от 110 до 100 или от 150 до 1/0 уд./мин

- амплитуда вариабельности базального ритма — между 5 и 10 уд.

/мин. более чем за 40 мин. исследования или более 25 уд/мин

/мин. более чем за 40 мин. исследования или более 25 уд/мин - отсутствие акцелераций более чем за 40 мин. записи

- спорадические децелераций любого типа, кроме тяжелых. При обнаружении таких признаков на кардиотокограмме должен быть проведен любой из стрессовых тестов

- Патологический тип

- базальный ритм менее 100 или более 170 уд./мин

- вариабельность базального ритма менее 5 уд./мин, наблюдаемая на протяжении более чем 40 мин. записи

- повторяющиеся выраженные ранние децелераций или вариабельные децелераций

- поздние децелераций любой конфигурации

- синусоидальный тип кривой, характеристиками которого является наличие частоты менее чем 6 осцилляций в мин., амплитудой менее 10 уд./мин и продолжительностью 20 мин и более

- STV (short-term variation, т.е. «короткая вариабельность»)

- STV менее 5 мсек, необходимо интерпретировать как признак низкой вариабельности

- STV более 10 мсек.

— аналогичен регистрации сальтаторного типа вариабельности

— аналогичен регистрации сальтаторного типа вариабельности - Если критерии Доуза-Редмана не соблюдены, но STV более 4,5 — признаков гипоксии нет

- Норма STV — 4 и более

- STV 3-3,5 — признаки тканевой и метаболической гипоксии

- При STV 2,5 — экстренное родоразрешение путем операции кесарево сечение

- Бальные системы оценок КТГ (эффективность 75 %)

- Для оценки состояния плода при беременности

- Фишер (1976г)

- Кребс (1978г)

- Лионе (1979г)

- Готье (1982г)

- Отт (1989)

- Макаров (1997)

- Для оценки состояния плода в родах

- Соломатина (1980)

- Савельевой (1981)

- Для оценки состояния плода при беременности

- Функциональные пробы

- нестрессовый тест (положительный, отрицательный, сомнительный)

- окситоциновый контрактильный тест

- маммарный стрессовый тест

- степ-тест

- тест со звуковой стимуляцией

- Выводы:

- Кардиотокография, при всей своей высокоинформативности, неприменима для прогнозирования перинатальных исходов

- Данные, свидетельствующие об отсутствии гипоксического состояния плода на момент исследования, не говорят о том, что это состояние не возникнет в родах

- Благоприятные результаты КТГ сохраняют свою актуальность в течение недели

- При признаках умеренной гипоксии — КТГ необходимо повторять каждые сутки

- Данные КТГ используются только в совокупности с данными других методов исследования

Дополнительный материал

Лекция для врачей «Кардиотокография (монитор плода)». Лекцию для врачей проводит гинеколог Жушман Владимир Владимирович

Лекцию для врачей проводит гинеколог Жушман Владимир Владимирович

На лекции рассмотрены следующие вопросы:

- КТГ метод регистрации сердечной деятельности плода, наиболее точно характеризующий функциональное состояние плода в анте- и интранатальном периодах

- Современные кардиомониторы регистрируют: сердечную деятельность плода, сокращение матки, движение плода

- Датчик записи сердечной деятельности: основан на принципе допплера (ультразвуковой датчик)

- Датчик записи сократительной деятельности матки

- Запись

- Положение пациентки: полусидя или на бок (сдавление нижней полой вены лежа)

- Ультразвуковой датчик устанавливают на переднюю брюшную стенку в зоне наибольшей слышимости сердечных тонов плода

- ТОКО датчик устанавливают в области дна матки

- Датчик движения плода помещается в руку (пациентка самостоятельно отмечает шевеление)

- Оценка КТГ (нестрессовый тест)

- Базальный ритм (120-160 в мин.

) Средняя величина

) Средняя величина- Тахикардия >160

- Брадикардия <120

- Вариабельность ритма: отклонение ритма в минуту от средней величины

- Монотонный — 0,5

- Слегка ундулирующий — 5-10

- Ундулирующий -10-15 Norma

- Сальторный -25-30 Norma

- Базальный ритм (120-160 в мин.

- Акцелерации

- Учащение сердцебиения >15 ударов в течении >15 сек.

- Шкала Фишера

- Стрессовый тест (окситоциновый тест): реакция сердечной деятельности в ответ на сокращение матки. Скорость введения окситоцина 0.01 ЕД в мин в физ. растворе. Противопоказания: предлежание плаценты, излитие околоплодных вод, рубец на матке, отслойка плаценты

- За 10 мин. 3 схватки — позитивный стрессовый тест в случае наличия поздних децелераций. Это плохо!!!

- Алгоритм ведения пациенток после КТГ

youtube.com/embed/VpnRHGjp1Zw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Интернет-магазин медицинской литературы

Бесплатные лекции для врачей. Удобным списком

В руководстве приведены классификация и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении неотложных состояний, обусловленных патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринными и гематологическими заболеваниями, неврологическими и психиатрическими расстройствами, аллергией, инфекциями, острыми отравлениями. Описаны типичные клинические проявления, современные подходы к диагностике, основные принципы и схемы лечения неотложных состояний с уровнями доказательности.

3 575 Р

Данная книга посвящена основным причинам невынашивания беременности. В ней отражены данные о патогенезе и лечении различных нозологий, осложняющих течение беременности, изложены современные представления о принципах прегравидарной подготовки и ведения беременности с различными гинекологическими и сопутствующими заболеваниями.

3 710 Р

Широкий массив данных по всему, что касается недержания мочи и пролапса тазовых органов, урогенитальных свищей, нейрофизиологии нижних мочевыводящих путей, нейроурологии и уродинамики, инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин.

3 800 Р

Анестезиологическое обеспечение недоношенных новорожденных. Анестезиологическое обеспечение детей с тяжелой сочетанной травмой. Анестезиологическое обеспечение детей при черепно-мозговой травме. Анестезиологическое обеспечение нейрохирургических операций. Анестезиологическое обеспечение у детей с эндокринными заболеваниями

2 952 Р

Представлены современные теории патогенеза различных форм недержания мочи, а также актуальные диагностические методы выявления данной патологии и способы ее лечения. Особый акцент сделан на возможностях современной комбинированной терапии сложных форм расстройств мочеиспускания у женщин. Приведены новые фармакологические препараты, а также описаны мини-инвазивные хирургические методы коррекции недержания мочи у женщин.

2 462 Р

Внимание уделено описанию инфекционных болезней, предотвратимых с помощью вакцинации, даны характеристики всем зарегистрированным в РФ вакцинам отечественного и зарубежного производства, описаны национальный календарь профилактических прививок и национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Отдельная глава посвящена новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе, принципам плановой вакцинации в период пандемии, описаны новые препараты для защиты от SARS-CoV-2.

3 298 Р

Миома матки и миомэктомия при кесаревом сечении. Предлежание и/или врастание плаценты. Тактика ведения. Внутриматочный баллон для лечения послеродовых кровотечений при кесаревом сечении. Особые ситуации при кесаревом сечении и послеродовое кровотечение. Дистоция и ультразвуковое исследование в родах. Проблемы современной тактики ведения родов. Дистоция плечиков. Многоплодная беременность и кесарево сечение. Преждевременные роды. Новорожденный после кесарева сечения

Предлежание и/или врастание плаценты. Тактика ведения. Внутриматочный баллон для лечения послеродовых кровотечений при кесаревом сечении. Особые ситуации при кесаревом сечении и послеродовое кровотечение. Дистоция и ультразвуковое исследование в родах. Проблемы современной тактики ведения родов. Дистоция плечиков. Многоплодная беременность и кесарево сечение. Преждевременные роды. Новорожденный после кесарева сечения

5 510 Р

Представлен широкий спектр диффузных изменений, воспалительных заболеваний, доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез у женщин и грудных желез у мужчин по результатам применения инновационных технологий ультразвуковой мультипараметрической визуализации, в том числе с применением дуплексного (триплексного) исследования, мультипараметрической визуализации, ультразвуковой эластографии и эхоконтрастных препаратов; дана оценка интеграции результатов ультразвуковых исследований с международной системой BI-RADS.

3 210 Р

Впервые представлена оригинальная методика препарирования женской промежности в учебных целях и представлен атлас поперечных распилов женской промежности на различных уровнях. Дана характеристика инволюции женской промежности и представлены консервативные методы ее антивозрастной коррекции. Благодаря большому количеству оригинальных рисунков и фотографий издание легко воспринимается и может быть использовано акушерами-гинекологами, колопроктологами, урологами, детскими хирургами, косметологами, онкологами как в рамках отдельной специальности, так и на этапах междисциплинарного взаимодействия.

3 980 Р

Приведена современная интерпретация механизмов развития аденомиоза, рассмотрена тактика ведения беременности, отдельная глава посвящена возможностям гормональной терапии. Особое внимание уделено подходам к органосохраняющим операциям и наблюдению женщин после хирургического вмешательства. В книге представлен собственный многолетний опыт автора по курации больных и выполнению аденомиомэктомии.

2 220 Р

Книга по терапии хронических заболеваний легких, наиболее часто встречающихся у беременных, систематизирована информация, касающаяся причин изменения характера течения болезни во время беременности, механизма ее влияния на беременность, ее диагностики и медикаментозной терапии с учетом эффективности для больной и безопасности для будущего ребенка, а также профилактики обострений.

1 890 Р

Риски осложнений при непроведении прегравидарной подготовки. Риски при рубце на матке. Акушерская стратегия снижения риска при угрожающих преждевременных родах. Риски беременности после ВРТ. Беременность и экстрагенитальные заболевания. Диагностика угрозы преждевременных родов. Осложнения, ассоциированные с текущей гестацией

3 290 Р

При наиболее часто встречающихся врожденных аномалиях, а также раздел с детальным описанием лекарственных препаратов, используемых для проведения анестезии и лечения неотложных состояний у детей. Дозы лекарств предварительно рассчитаны с учетом характерной для возраста массы тела в соответствии с нормами развития ребенка. Данные представлены в виде таблиц, схем и алгоритмов, понимание которых облегчается использованием цветового кодирования.

Данные представлены в виде таблиц, схем и алгоритмов, понимание которых облегчается использованием цветового кодирования.

2 526 Р

Сведения об эпидемиологии, этиологии и патогенезе недостаточности тазового дна, клинических проявлениях. Изложены алгоритм и методы диагностики, включающие мануальные приемы и функциональные исследования, с описанием методики их выполнения. Представлены методы консервативного и оперативного лечения недостаточности тазового дна. Тексты иллюстрированы собственными клиническими наблюдениями авторов.

3 380 Р

Подробно изложена магнитно-резонансная семиотика опухолей. Рассмотрены возможности МРТ при синдроме тазовых болей и бесплодии. Отдельные главы посвящены МРТ, используемой для распознавания аномалий развития матки и придатков, и безопасности проведения МРТ у беременных, а также применению методик магнитно-резонансной пельвиометрии и фетометрии с диагностической целью.

Рассмотрены возможности МРТ при синдроме тазовых болей и бесплодии. Отдельные главы посвящены МРТ, используемой для распознавания аномалий развития матки и придатков, и безопасности проведения МРТ у беременных, а также применению методик магнитно-резонансной пельвиометрии и фетометрии с диагностической целью.

3 579 Р

Представлены сведения о распространённости, этиологии и патогенезе бесплодия, обусловленного эндометриозом, с позиций доказательности обобщён мировой опыт диагностики, консервативных и хирургических методов лечения.

2 140 Р

Сведения о современных клинико-лабораторных тестах – биомаркерах патологии беременности, бесплодия и нарушения фертильности, о тактике мониторирования течения беременности, в том числе с использованием новых, перспективных в применении высокоинформативных методов исследования, а также об особенностях клинико-лабораторного проявления и диагностики наиболее распространенных гинекологических болезней, в том числе сочетающихся с развитием беременности.

2 245 Р

Диагностики заболеваний шейки матки. Классификации болезней по показаниям и технике выполнения кольпоскопического исследования, а так же особенностям визуальной диагностики цервикальной неоплазии. Представлены кольпофотограммы и их подробное описание с учётом международной номенклатуры.

4 179 Р

Особое внимание уделено различным формам дисменореи, гиперпролактинемии, синдрому поликистоза яичников, эндокринному бесплодию, а также состояниям, связанным с менопаузальным периодом. Помимо этого в книге освещены темы метаболического синдрома, ожирения, дисфункций щитовидной железы вне и во время беременности, хронической тазовой боли. Приведены подробные алгоритмы диагностического поиска первопричины эндокринных изменений, чётко структурирована информация о схемах лечения

Приведены подробные алгоритмы диагностического поиска первопричины эндокринных изменений, чётко структурирована информация о схемах лечения

3 040 Р

Принципы дифференциальной диагностики терапии в период гестации и вне беременности. Влияния железодефицита на развитие плода и новорождённого. Методы профилактики анемий. Классификации анемических состояний

2 190 Р

Антибактериальная терапия составляет основу лечения циститов, всех форм и стадий пиелонефрита, наряду со своевременным и адекватным восстановлением уродинамики.

1 960 Р

Учебное пособие содержит расписанные методики отработки на фантомах методов обследования беременных, изучение акушерской терминологии, биомеханизмов родов из курса нормального и патологического акушерства.

1 866 Р

В книге в форме кратких алгоритмов представлен путь пациента от беседы с врачом, ключевым моментом которой является проблема пациента (симптом —» синдром —» патологическое состояние), до диагноза.

857 Р

В учебном пособии представлены основополагающие данные об основных показателях кардиотокографии, изложены их патофизиологические и клинические характеристики, а также дано их диагностическое значение. Описана методика применения кардиотокографии при беременности и в родах. Изложена методика автоматизированного анализа кардиотокограммы.

Описана методика применения кардиотокографии при беременности и в родах. Изложена методика автоматизированного анализа кардиотокограммы.

1 105 Р

Показания, противопоказания к операции кесарево сечение; условия, в которых ее целесообразно производить. Рассмотрены проблемы оптимального хирургического и анестезиологического обеспечения операции, профилактики и лечения послеоперационных осложнений, интенсивной терапии и реанимации новорожденных после абдоминального родоразрешения.

2 856 Р

Что может сделать клиницист для обеспечения благополучия I триместра — так называемых «золотых недель» гестации? Что есть «необходимый минимум» вмешательства для достижения желанной цели — рождения здорового потомства?

3 060 Р

Лечить или не лечить? Как и чем лечить? Классификации безопасности лекарств при беременности. Лечебная тактика. Реабилитация. Пути преодоления неудач. Профилактика преждевременных родов и коррекция. Пути преодоления высокой частоты осложнений

2 830 Р

Рассматриваются такие клинические состояния, как внутричерепные кровоизлияния и ишемия мозга у недоношенных новорожденных, объемные образования и острая боль в животе у детей, рвота у младенцев, инфекции мочевых путей, нарушения развития тазобедренного сустава, подозрение на пороки развития спинного мозга у новорожденных, аменорея у подростков и молодых женщин.

2 843 Р

Книга посвящена лечению экстренных состояний, которые представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья пациента и требуют немедленного вмешательства. В данном издании представлены сведения, касающиеся сбора анамнеза, осмотра и наблюдения, общих методик остановки кровотечения и наложения повязок, введения лекарственных средств с использованием различных доступов; основные положения сердечно-легочной вентиляции, купирования шока, аналгезии, седации и анестезии, гигиены и профилактики инфекции. Приведена информация о методах неотложной медицины, применяемых при отдельных патологиях в таких областях

2 890 Р

Внимание на сложных акушерских состояниях, медикаментозной, инфузионной терапии, показаниях и противопоказаниях к тому или иному обезболиванию, сочетанных оценках ситуации при неакушерских осложнениях у беременных. Освещены сложные разделы анестезии и интенсивной терапии у беременных, рожениц и родильниц с опухолями мозга, венозными тромбозами, мальформацией и другими клиническими проблемами.

Освещены сложные разделы анестезии и интенсивной терапии у беременных, рожениц и родильниц с опухолями мозга, венозными тромбозами, мальформацией и другими клиническими проблемами.

2 368 Р

Молекулярно-генетическое тестирование позволило охарактеризовать несколько патогенетических подтипов рака, отличающихся по прогнозу и ответу на различные виды системного лечения (химиотерапии, эндокринотерапии и т.н. таргетной терапии). Руководство включает детальное рассмотрение этих вопросов, включая анализ причин неэффективных лечебных мероприятий, связанных с первичной или приобретенной резистентностью

2 220 Р

Детальное описание клинического и лабораторного этапов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Практические разделы базируются на многолетнем опыте успешной работы

Практические разделы базируются на многолетнем опыте успешной работы

2 320 Р

Особое внимание уделено определению показаний к операции, принципам выбора доступа, объема хирургического вмешательства, классическим, инновационным хирургическим технологиям, профилактике интра- и послеоперационных осложнений.

3 360 Р

Пути преодоления неправильной подготовки к родам. Опасности фармакотерапии при беременности. Причины нерациональной фармакотерапии беременных. Пути преодоления неправильной интерпретации результатов обследования. Стратегия перинатального риска

3 060 Р

545 заболеваниям и состояниям, изложенным в алфавитном порядке. Приведенные 106 пошаговых алгоритмов значительно облегчают дифференциальную диагностику и определение тактики лечения.

5 770 Р

Рассмотрены вопросы роли генетических факторов и хромосомопатий, значения факторов роста, генетических полиморфизмов плодового гемостаза, дизрегуляции апоптоза и пролиферации в плацентарной ткани, аномального синтеза плацентарных белков при декомпенсированной плацентарной недостаточности и тяжелой задержке роста плода. Особое внимание уделено изучению нарушений эндокринно-метаболического статуса плода, гемодинамической адаптации плодово-плацентарной системы в формировании полиорганной недостаточности плода.

2 050 Р

Особенности органов в норме и при заболеваниях, дана трактовка микробиоценоза влагалища и иммунологических факторов, влияющих на развитие инфекционно- воспалительных и неопластических изменений. Базисные принципы кольпоскопии — основного метода диагностики предраковых состояний, предложены варианты протоколов, классификаций, ведения клинических ситуаций.

4 535 Р

Рассмотрена роль эндокринных факторов в формировании различных форм мужского и женского бесплодия. Определены подходы к диагностике эндокринных нарушений репродуктивной системы и способы их коррекции.

2 180 Р

Приводится пошаговое описание техники введения растворов местных анестетиков, кортикостероидов и нейролитических препаратов, богато проиллюстрированное наглядными рисунками анатомических структур и фотографиями. Приводятся возможные осложнения, особенно при сложных блокадах, требующих определенных навыков (перидуральной, звездчатого узла, чревного сплетения и др.), и рекомендации по их предупреждению.

2 887 Р

Детально рассматривается клиническая картина их развития (острые нарушения спинального и мозгового кровообращения, шейный остеохондроз, «цервикальная» близорукость, ночной энурез, нейроортопедические осложнения, судорожные состояния у детей и др.).

2 210 Р

Разнообразие форм поражений головного мозга у детей, как эти поражения отличаются от патологии мозга у взрослых и какова роль инфекций, гипоксии, родовой травмы и других факторов в их происхождении. Текст сопровождают более 450 цветных иллюстраций (фотографии, схемы и графики)

2 830 Р

Представлены все гинекологические заболевания, требующие хирургического лечения: заболевания наружных половых органов, влагалища, шейки матки, аномалии положения и развития половых органов, опухоли

2 130 Р

Подробно изложены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения заболевания. Приведены литературные данные и результаты собственных клинически

Приведены литературные данные и результаты собственных клинически

1 998 Р

Врожденная патология придаточного аппарата глаза и глазного яблока у детей. Ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки. Нарушение гидродинамики глаза. глаукомы. Токсические поражения органа зрения

1 770 Р

Заболеваниям волос различных этнических групп, специфическому медико-хирургическому лечению, а также другим эффективным методам восстановления волос. Большое внимание уделено косметологии и клеточной терапии волос.

3 366 Р

Представлены методы интенсивной терапии шоков и терминальных состояний в акушерской практике (геморрагический и инфекционно-токсический шоки, эмболия околоплодными водами и тромбоэмболические состояния, ДВС-синдром, гемотрансфузионный и анафилактический шоки). Большое внимание уделено экстрагенитальной патологии у беременных, включая состояния, относящиеся к «острому животу», заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной систем, почек, сахарный диабет.

2 737 Р

Руководство посвящено лабораторному этапу программ вспомогательных репродуктивных технологий. Подробно и доступно описаны применяемые технологии, методы и методики, а также отражены тенденции и взгляды, получившие признание в современной клинической эмбриологии.

2 520 Р

Представлены современные сведения об эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностике и лечении бесплодия, обусловленного иммунными реакциями против сперматозоидов. Особенности иммунных реакций и оксидативный стресс. Диагностика. Лечение. Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. Симптоматическое лечение.

1 890 Р

В первую очередь речь идёт о доброкачественных заболеваниях и профилактике РМЖ. Все лекарственные препараты, предлагаемые для терапии заболеваний молочных желёз, рассмотрены с точки зрения доказательной медицины и действующих порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций. В книге представлены современные научно-практические подходы к диагностике, лечению и профилактике нераковых заболеваний молочных желёз, оценке факторов риска

В книге представлены современные научно-практические подходы к диагностике, лечению и профилактике нераковых заболеваний молочных желёз, оценке факторов риска

6 180 Р

Издание состоит из четырех частей: организация акушерской помощи, физиологическое, патологическое и оперативное акушерство. Содержит основы анатомии и физиологии женской половой системы, акушерский фантом, рекомендации к тренинговым занятиям, стандарты и протоколы по основным разделам патологии беременности, родов и послеродового периода.

3 253 Р

Семнадцать правил чтения биохимического анализа представлены в виде текста, цветных иллюстрированных схем, кратких формул и комментариев. Одновременно эта информация должна дать ориентиры на глубинное (вплоть до молекулярного уровня) понимание патологии с учетом основных биохимических процессов, которые более известны в теории как патогенетические механизмы и редко упоминаются (хотя непременно должны упоминаться) в практике врача.

Одновременно эта информация должна дать ориентиры на глубинное (вплоть до молекулярного уровня) понимание патологии с учетом основных биохимических процессов, которые более известны в теории как патогенетические механизмы и редко упоминаются (хотя непременно должны упоминаться) в практике врача.

2 070 Р

Рассматриваются такие клинические состояния, как боль и кровотечение во время беременности, несоответствие размеров матки сроку беременности, семейная предерасположенность к врожденным порокам сердца, высокое содержание альфа-фетопротеина в сыворотке крови матери, положительный результат скринингового исследования сыворотки матери на синдром Дауна, сахарный диабет и беременность, преждевременные роды, осложнения в послеродовом периоде.

2 843 Р

Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения. Тактика ведения беременности и родов при маловодий, многоводии. Протокол ведения беременности и родоразрешения пациенток с сахарным диабетом. Прегравидарная подготовка и тактика ведения беременных с гипотиреозом. Дифференциальная диагностика тромбоцитопении при беременности.

2 130 Р

Если тяжелую болезнь побороть не удается, только больной знает, что для него важнее всего в оставшееся время. Если пациент страдает двумя или более заболеваниями, обычные методы лечения которых несовместимы, то только он может помочь врачу найти правильное решение. В этой ситуации лучше всего выслушать пациента, понять его пожелания и выбрать лечение совместно с ним.

2 960 Р

Внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и хирургическим методам лечения, подробно представлены клинические рекомендации по всем основным синдромам и заболеваниям. Рассмотрены все стороны проблемы планирования семьи: предупреждение нежелательной беременности современными методами контрацепции, медикаментозный аборт, профилактика его осложнений. Наполнены новым содержанием разделы по лечению бесплодия, в частности показано совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий.

5 094 Р

Многоплодная беременность. Самопроизвольный аборт (выкидыш). Тактика ведения беременности после экстракорпорального оплодотворения. Преждевременные роды. Плацентарная недостаточность. Задержка роста плода. Преэклампсия (прежнее название — гестоз), эклампсия.

Тактика ведения беременности после экстракорпорального оплодотворения. Преждевременные роды. Плацентарная недостаточность. Задержка роста плода. Преэклампсия (прежнее название — гестоз), эклампсия.

5 645 Р

Демонстрация реальной анатомии и доступное описание хирургических методик, важнейших оперативно-технических тонкостей, которые так необходимы для работы практикующих хирургов.

11 900 Р

Отдельные главы посвящены болезням гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желез, ожирению, остеопорозу и др. Кроме того, в книге приведены некоторые рекомендации по ведению беременности при различных болезнях эндокринной системы, а также некоторые практические аспекты детской эндокринологии, которые заслуживают внимания широкого круга специалистов. Для эндокринологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики.

Для эндокринологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики.

1 258 Р

Структура изложения материала построена в соответствии с клиническими проблемами, встающими перед практическим врачом. Второй том включает разделы, посвященные УЗИ мужских половых органов и УЗИ в гинекологии. В главах, посвященных УЗИ в гинекологии, рассматриваются такие клинические состояния, как бессимптомные пальпируемые образования придатков, острая боль в тазу, семейная предрасположенность к раку яичников, влагалищные кровотечения в предменопаузе и постменопаузе, длительный прием тамоксифена и бесплодие.

2 843 Р

Оценка клинического состояния и степени тяжести. Лабораторные показатели у детей. Оценка функции сердечно-сосудистой системы. Водно-электролитный обмен. Парентеральное питание. Зондовое питание. Анестезиологическое обеспечение у детей. Сердечно-легочная реанимация. Судорожный синдром и коматозные состояния

Лабораторные показатели у детей. Оценка функции сердечно-сосудистой системы. Водно-электролитный обмен. Парентеральное питание. Зондовое питание. Анестезиологическое обеспечение у детей. Сердечно-легочная реанимация. Судорожный синдром и коматозные состояния

2 162 Р

Широкий перечень современных лабораторных исследований и клинико-диагностическое значение их изменений при разных заболеваниях, состояниях и синдромах. Показатели и маркеры исследований сгруппированы по типам: «острофазовые» белки, минеральный, пигментный, липидный и другие обмены; ферменты, гормоны, маркеры инфекций, онкомаркеры и др.; разграничены по функциям (показатели иммунитета, интерлейкины, фактор некроза опухоли и др.). Приведены перечни лабораторных исследований (схемы), которые нужно назначить пациенту при конкретных заболеваниях (ангина, гастрит, стенокардия и др. )

)

898 Р

Освешается проблема обезболивания нормальных и осложненных родов (медикаментозное обезболивание, эпидуральная анестезия). Особое внимание уделено анестезиологическому обеспечению операции кесарева сечения и анестезии при малых акушерских операциях, а также осложнениям анестезиологического пособия.

2 750 Р

Рассматриваются беременность, роды первая помощь в родзале, а также детально освещаются все важные клинической практики неонатологические заболевания. Отдельные главы посвящены питанию и ИВЛ у новорожденных.

2 486 Р

Продолжено изложение важнейших клинических и хирургических принципов, а также описана тактика ведения пациентов в условиях хорошо оснащенных стационаров и при ограниченном доступе к медицинским ресурсам

3 178 Р

Книга посвящена выбору антибактериальной терапии при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях внутренних органов, кожи, мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, глаз, системных инфекциях и т.п.

761 Р

Подробно описана рентгеновская и ультразвуковая семиотика большинства патологических состояний, приводящих к трубному бесплодию. Книга хорошо иллюстрирована, содержит алгоритмы интерпретации диагностических изображений и шаблоны их описаний.

Книга хорошо иллюстрирована, содержит алгоритмы интерпретации диагностических изображений и шаблоны их описаний.

2 762 Р

Современные взгляды о роли генетических, эндокринных и иммунологических факторов в патогенезе генитального эндометриоза, обсуждаются вопросы классификации, морфологических и молекулярных характеристик эндометриоидных гетеротопий.

2 973 Р

Описаны методы диагностики в акушерстве, физиология и патология гемостаза во время беременности, плацентарная недостаточность и патологии околоплодной среды. Подробно рассмотрены экстрагенитадьная патология и ее влияние на течение беременности, особенности анестезии в акушерстве.

2 385 Р

Практическое руководство по ключевым вопросам лечения противомикробными препаратами инфекционно-воспалительных, бактериально-вирусных и паразитарных заболеваний. Все разделы руководства представлены в виде наглядного материала — структурных логических схем, которые значительно облегчают восприятие и понимание такого объемного и сложного раздела практической медицины, как противомикробная химиотерапия, и помогут врачу быстро выбрать наиболее эффективные способы лечения.

761 Р

Рассматривается цитологическая диагностика заболеваний шейки матки. описаны особенности ее микрофлоры, инфекционные и паразитарные поражения, ятрогенные изменения при различных вмешательствах, а также доброкачественные и злокачественные изменения эпителия.

2 590 Р

Результаты 179300 циклов ЭКО. Определение и диагностика СПКЯ у пациенток. Результаты более 50 000 циклов ЭКО. Методики забора ооцитов и переноса эмбрионов.Методы скрининга, используемые для диагностики.

1 550 Р

Иллюстративный материал и блок трехуровневого самоконтроля в конце каждой главы позволяют изучить предмет, оценить приоритеты отечественного преподавания и сократить время и средства на подготовку к сертификации за рубежом с учетом требований тех стран, в которых предполагается осуществлять врачебную деятельность.

7 532 Р

Индекс вариабельности Pleth для мониторинга респираторных вариаций амплитуды плетизмографической волны пульсоксиметра и прогнозирования реакции жидкости в операционной